長江黃河源區濕地分布的時空變化及成因

杜際增, 王根緒, 楊 燕, 張 濤, 毛天旭

1 中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所山地環境演變與調控重點實驗室, 成都 610041 2 中國科學院大學, 北京 100049

長江黃河源區濕地分布的時空變化及成因

杜際增1,2, 王根緒1,*, 楊 燕1, 張 濤1, 毛天旭1

1 中國科學院水利部成都山地災害與環境研究所山地環境演變與調控重點實驗室, 成都 610041 2 中國科學院大學, 北京 100049

通過整理解譯1969年航片、1986年、2000年、2007年以及2013年TM影像數據,對長江黃河源區的高寒濕地分布的時空變化特征進行分析,并結合氣象觀測數據和人類活動狀況,運用主成分分析和灰色關聯度法定量分析造成高寒濕地退化的氣候因素和人為因素的貢獻,并揭示了高寒濕地退化與各環境因子之間的關聯性。結果表明:1969年—2013年間,江河源區的高寒濕地面積減少了19.16%,各濕地類型的斑塊分離度不斷增大;空間上,高寒濕地的退化區主要分布在長江源區的東北部以及黃河源區的北部地區,與該區域凍土的退化有顯著的一致性;1969年以來,江河源區的氣候呈氣溫顯著上升、相對濕度降低以及降水量微弱增加的暖干化趨勢,濕地的退化與氣候變化在時間上有明顯的同步性,其中氣溫升高是形成濕地退化格局的主要原因,降水量和相對濕度的變化會對濕地的變化產生重要影響,尤其是對河流和湖泊的影響更為顯著; 此外,載畜量的變化是影響濕地變化最重要的人為因素。

江河源區; 高寒濕地; 時空變化; 驅動因素

濕地是介于陸地和水體之間的特殊類型的生態系統,兼有兩者屬性,并且發揮著獨特的生態功能[1]。濕地與陸面水文過程聯系密切,具有調蓄水資源和涵養水源的重要作用[2];另外,濕地的生物多樣性十分豐富,是地球上生產力最高、生態系統服務價值最大的生態系統[3]。在陸地生態系統中,濕地生態系統對氣候變化的響應最敏感[4-6],因此在全球變化的背景下,全球范圍內濕地生態系統都在加速退化。尤其是凍土區濕地生態系統的變化,會直接改變區域土壤的水熱性質,從而影響土壤水分和CO2的流通,進一步對整個區域的生態系統產生深遠影響[7-8]。

江河源區是長江和黃河的發源地,也是世界上海拔最高的、面積最廣的高寒沼澤濕地的集中分布區[9],高寒濕地對江河源區的水循環與流域水文過程有重要影響,高寒濕地格局和分布的變化對江河源區生態環境和水安全有著重要意義[10]。另外,濕地和凍土存在顯著的共生關系[11],因此江河源區高寒濕地發展變化與凍土環境演變關系密切,因此對全球氣候變化高度敏感。已有研究發現,20世紀80年代中后期到本世紀初,江河源區的濕地的面積出現大幅度萎縮,景觀結構出現明顯退化,并且導致江河源區水源涵養和水資源調蓄能力顯著下降[10-12];雖然對江河源區濕地的變化及其驅動因素有了很多研究,但是時間尺度都比較短,分類方法簡單,難以說明江河源區濕地長期的變化規律及其與全球變化的關系;而且鮮有研究從濕地的時空變化特征角度去分析探討氣候變化對高寒濕地的影響機制。

本文參照《濕地公約》和《全國濕地資源調查與監測技術規程》中濕地的劃分標準,根據野外實地考察江河源區所獲得的樣點數據以及已有的研究成果[10-14],將江河源區的濕地劃分為:典型沼澤草甸、高寒泥炭沼澤、河流濕地以及湖泊濕地4種類型。此外,根據O′Connell對濕地退化標準的研究[15],結合江河源區濕地的演變特征以及遙感觀測的識別能力,本文將江河源區濕地退化類型分為面積減少、干旱化以及破碎化3種。然后利用長時間尺度航測和衛星遙感數據,結合地面調查,對江河源區高寒濕地的演變進行了系統分析,并從景觀尺度對江河源區高寒濕地的動態變化進行分析,探究江河源區濕地在近45年的變化規律及其與氣候變化和人為因素的關系,并討論分析各環境因子驅動江河源區濕地變化的機制。

1 研究區與方法

1.1 研究區概況

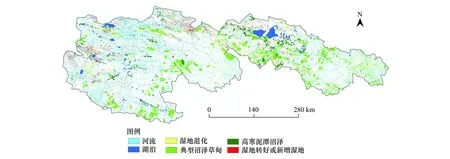

本文的研究區是長江源區和黃河源區(圖1),長江源區選擇以直門達水文站為界,大致位于90°43′—96°45′E,32°30′—35°35′N之間,流域控制面積約13.78萬 km2。黃河源區以達日縣吉邁水文站為界,大致位于96°00′—99°45′E,33°00′—35°35′N之間,面積約6.48萬 km2。地貌上以高原丘陵為主,河網發育,俗稱江河源區。研究區段的自然生態系統主要有高寒草原生態系統、高寒草甸生態系統、高寒沼澤濕地生態系統三大類型,局部在一些河谷地帶分布稀疏的水柏枝(Myricariabracteata)和毛枝山居柳(Salixcupularis)等高寒灌叢,在高大山體上部分布墊狀與稀疏流石坡植被,另外在黃河源區東南端,有有林地、疏林地和少量灌木林地構成的森林生態系統面積很小,僅占江河源區土地面積的0.01%,長江黃河源區在氣候上處于高寒半干旱與半濕潤過渡帶,年均氣溫為-1.3—-5.5 ℃,年均降水量為270—540 mm[13]。

圖1 研究區概況Fig.1 The Sketch map of Yangtze River′s Source Regions and Yellow River′s Source Regions

1.2 數據與研究方法

本文收集1969年航片數據和1986年、2000年、2007年以及2013年的TM數據,共5期的6—9月份生長季的影像數據,然后對影像進行統一的輻射校正和幾何精糾正,并采用UTM地理坐標進行影像校正和利用地形圖(1∶100000)進行校正。通過野外實地考察考察,建立以高寒濕地生態系統為核心的12大類23個亞類的遙感解譯標志庫(表1),采用目視解譯并結合模糊分類模型[14],對影像進行分類(圖2),得到江河源區各時期的土地覆被類型圖,然后對比分析高寒濕地在各個時期的分布變化。

本文還采用破碎度Cki與斑塊分離度Ski來衡量江河源區高寒草地和高寒濕地在景觀尺度上的變化:

Cki=nki/LUki

(1)

(2)

式中, Cki和Ski是k分區中第i類土地的破碎度和斑塊分離度,nki是對應的斑塊數目;LUkit0,LUki分別是第k分區第i種土地類型的面積和總面積[16]。本文中,k分長江源區和黃河源區,i分湖泊和沼澤兩大類。

表1 長江黃河源區土地覆蓋類型對照表[17-36]

圖2 TM影像解譯分類流程圖Fig.2 Flow chart for Interpretation of TM images

2 江河源區濕地的分布變化的時空特征

2.1 江河源區高寒濕地變化的時間特征

通過對江河源區各時期高寒濕地面積對比分析可知,從1969年至2013年間,江河源區濕地的面積發生了顯著的變化,其中典型沼澤草甸和高寒泥炭沼澤的退化最為明顯,長江源區典型沼澤草甸的面積減少了1980.06 km2,占原有面積的29.27%,高寒泥炭沼澤面積減少了241.48 km2,占原有面積的45.18%;黃河源區的典型沼澤草甸減少了619.30 km2,占原有面積的29.70%,高寒泥炭沼澤面積減少了213.25 km2,占原有面積的54.39%。長江源區的河流面積和湖泊面積略有減少,其中河流面積減少了140.12 km2,占原有面積的3.24%,湖泊面積減少了36.3 km2,占原有面積的3.34%。黃河源區河流面積的下降比較明顯,總面積減少了340.05 km2,占原有面積的17.77%;湖泊的面積經歷了逐漸減少到突然增加的過程,總面積僅少了5.49 km2,占原有面積的0.35%。

江河源區的濕地在各個時期的年均變化速率存在明顯的不同,從圖3可以看出, 各類型的濕地面積基本上都在減少,而減少速率在各個時期的變化有明顯差別。沼澤草甸的減少速率的年際變化經歷了一個明顯的先迅速增大后逐漸下降的過程,高寒泥炭沼澤的減少速率在第2時期迅速增大后,在第3時期也出現了回落,但是在第4個時期,長江源區和黃河源區高寒泥炭沼澤的減少速率變化趨勢出現了不同,長江源區的高寒泥炭沼澤的減少顯著加快,而黃河源區的高寒泥炭沼澤的減少速率則出現了大幅度的下降。河流的減少速率在前3個時期在逐漸增大,而在第4個時期,減少速率出現回落。湖泊的減少速率在第1時期到第2時期出現大幅度增長,在第3時期又出現大幅回落,在第4時期則出現面積大幅度增長的現象,也是這一時期濕地中唯一出現面積回升的濕地類型。

圖3 長江與黃河源區各時期、各典型高寒濕地的面積年均變化率Fig.3 Average annual change rate of typical alpine wetlands area in the source region of Yangtze River and Yellow River

2.2 江河源區高寒濕地景觀尺度的變化

由于河流在景觀尺度上屬于廊道,統計其空間破碎度和空間分離度沒有實際意義,本文將典型沼澤草甸和高寒泥炭沼澤并為沼澤一類,統計分析沼澤和湖泊的景觀指數變化,從表2可以看出,長江源區沼澤的空間分離度在前3個時期一直處于下降趨勢,表明該時期沼澤的退化形式以大量分散的小斑塊消失為主,在第4個時期沼澤的空間分離度和空間破碎度增加,表明該時期沼澤的退化形式轉變為大斑塊的破碎化;湖泊的分離度也是在前3個時期連續下降,表明這一時期大量分散的小湖泊干涸消失,第4個時期湖泊的空間分離度和空間破碎度轉為增加,表明該時期小湖泊又大量出現。黃河源區沼澤濕地的空間破碎度和空間分離度一直處于上升狀態,表明該區域沼澤的大斑塊退化破碎成許多小斑塊;湖泊的空間分離度和空間破碎度的變化和長江源區類似,區域內的小湖泊經歷了大量消失后大量產生的過程。

表2 江河源區高寒濕地生態系統空間分布格局變化

2.3 江河源區高寒濕地分布變化的空間特征

從圖4可以看出,江河源區濕地的退化區比較分散,長江源區的濕地退化較為明顯的區域主要分布在治多縣的東南部、曲麻萊縣的西北部以及格爾木市和雜多縣南部的部分地區;黃河源區的濕地退化主要分布在兩個區域,一個是瑪多縣北部的兩湖地區,另一個是黃河源區西部的久治縣、瑪曲縣以及甘德縣的東部地區。高寒濕地轉好或出現新增濕地的區域主要分布在長江源區的西部和北部地區,即格爾木市的西北部地區和曲麻萊縣的中北部地區,黃河源區并沒有明顯的濕地轉好區和新增濕地區,只是在中北部地區,即瑪多縣南部和達日縣西北部有零星的區域出現濕地轉好或新增濕地。

圖4 1969—2013年江河源區濕地退化空間分布圖Fig.4 Spatial pattern of the wetland degradation from 1969 to 2013 in Yangtze River′s Source Regions and Yellow River′s Source Regions

3 江河源區濕地變化驅動因子分析

3.1 江河源區氣候變化趨勢

本文采用江河源區以及周邊較近的托托河、曲麻萊、達日、清水河等16個氣象站點的氣象數據,按照泰森多邊形法對江河源區的氣象數據進行插值,根據每個氣象站點的控制面積進行加權整合,然后分別對長江源區和黃河源區的總的年平均氣溫和年降水量進行分析,并通過Mann-Kendall法對這些氣候指標的多年變化趨勢進行檢驗。

圖5 江河源區的年平均氣溫和年降水量的變化Fig.5 Changes in mean annual temperature and annual precipitation in the Source of the Yangtze and Yellow Rivers

1969—2013年間,江河源區的氣溫整體上呈顯著的上升趨勢(圖5),長江源區的年平均氣溫增長速率為0.41 ℃/10a,黃河源區的氣溫增長速率為0.37 ℃/10a,氣溫的上升趨勢都通過了99%水平的置信度檢驗。長江源區和黃河源區年降水量的變化出現了明顯差異,長江源區的降水量呈顯著的增加趨勢,年降水量的平均增長速率為17.51 mm/10a,并通過了95%的置信度檢驗,而黃河源區的年降水量并沒有呈現明顯的變化趨勢。江河源區的氣候變化還呈明顯的階段性特征,結合江河源區濕地的退化速率的變化可以看出,江河源區濕地退化速率較快的時期往往氣溫較高而降水偏少,而退化速率的降低則同步出現降水量的增加。

3.2 濕地變化驅動因子的主成分分析

在定量辨識生態系統退化的驅動因素的研究中,主成分分析法已經在生態、地理等領域被廣泛采用[33]。氣候變化和人類活動是導致江河源區濕地變化的兩個重要因素,本文將氣溫、降水量、相對濕度、載畜量以及人口數量與濕地聯系密切的5個氣候與人為因子作為自變量,分別計算出各自變量的相關系數、特征值以及主成分貢獻率和累計貢獻率,然后采用方差最大正交旋轉法使各關系密切的因子載荷得到加強,并進一步得出主成分因子負荷矩陣。

從表3中可以看出,在江河源區的第1主成分當中人口數量、載畜量和年平均氣溫的載荷量較大,而且載畜量的變化與第1主成分所代表的變化趨勢呈負相關,表明該地區人口增長和氣溫升高是導致該地區濕地環境退化的主要因子,載畜量的減少在一定程度上抑制了這種變化的趨勢;在第2主成分中,相對濕度和年降水量的變化起主要作用,相對濕度在一定程度上表征著該地區的蒸發量的大小,因此在第2主成分中水分條件是關鍵因素。長江源區和黃河源區差異在于第2主成分中年降水量和相對濕度載荷量的不同,這表明長江源區的水脅迫的加強主要是由于蒸散量的增加導致的,而黃河源區的水脅迫的增加主要是由于年降水量的減少引起的。

表3 江河源區人為因素和氣候因素與濕地退化主成分因子負荷矩陣

3.3 濕地變化與各環境因子關聯分析

雖然分析得出個環境因子變化對江河源區濕地變化的貢獻和作用,但是為弄清各類型濕地對各環境因子變化的敏感性,還要通過關聯分析來定量確定各類型濕地與各環境因子的相關聯程度。本文根據濕地的在各時間段的動態變化得出江河源區濕地逐年的變化情況,將濕地的面積變化序列與各環境因子序列進行標準化;為了平抑各環境因子異常值對關聯度值的影響,并且便于各環境因子與各濕地類型變化之間關聯度的比較,因此統一選取0.5作為分辨系數,然后對標準化后濕地面積變化與各環境因子做灰色關聯度分析。

通過表4和表5可知,江河源區濕地變化與年平均氣溫、載畜量、年降水量和相對濕度都有顯著的關聯度。在第1主成分的各關鍵因素中,濕地變化與年平均氣溫和載畜量的關聯度較高,表明氣溫和載畜量的變化是影響濕地變化的主要因素,其中長江源區的濕地變化對氣溫更加敏感,而黃河源區的濕地變化對載畜量的變化更加敏感;第2主成分的各關鍵因素與濕地的變化都存在顯著的關聯度,但與各濕地類型之間存在顯著的差異,相對濕度和年降水量的變化與河流和湖泊的變化關聯度相對較高。

表4 長江源區濕地變化與各環境因子關聯度

表5 黃河源區濕地變化與各環境因子關聯度

4 結論與討論

近十幾年來,有國內外開展了很多針對江河源區濕地動態變化的研究,但是大多數研究都只是闡述了江河源區濕地在較短時間段內的變化特征,鮮有研究能對江河源區長期的變化規律、未來發展趨勢以及與氣候變化的響應機制方面進行探究,究其原因,首先是關于江河源區的研究尚處于初級階段,對很多陸面過程機理和陸-氣交互機制并不清楚;其次,研究的時間較短,數據較少,很難對其變化規律和發展趨勢做出分析。本研究發現,江河源區的濕地在近45年間一直呈退化趨勢,濕地面積共減少了3576.04 km2,占原有面積的19.16%。其中高寒泥炭沼澤減少幅度最大,其次是典型沼澤草甸與河流,湖泊由于近期面積的增加,所以變化并不明顯,這與李林和劉華等人對江河源區濕地變化的研究結果一致[27-28]。但本文進一步分析了江河源區濕地在各個時期退化速率的變化,發現江河源區濕地的退化速率在各個時期有顯著的不同,沼澤濕地的變化大致經歷了先迅速增加后逐漸降低的過程,河流的退化速率也出現先增加后降低的特征,但是河流退化速率最快的時期是第3時期,相對于沼澤濕地要滯后一些,這可能是由于溫度升高導致冰川凍土的融化,增加了對河流的補給,削弱了降水減少對河流的影響,并進一步改變了河流退化的特征,這很可能也是江河源區河流退化的速率和幅度相對于其他濕地類型明顯偏低的原因。湖泊的退化速率的變化特征與沼澤濕地類似,但是湖泊對降水量的變化更加敏感,因此在第4個時期降水量顯著增加后,江河源區的湖泊面積隨即出現回升,在長江源區由于湖泊面積的增加,淹沒了部分高寒泥炭沼澤,從而使同時期長江源區高寒泥炭沼澤的退化速率顯著增大。

借助于遙感技術和實地的野外考察,本文對江河源區濕地變化的空間特征進行了分析,江河源區濕地的退化有明顯的空間差異性,濕地的退化區主要集中在江河源區海拔相對較低的季節凍土區與多年凍土區的交匯處,如長江源區的曲麻萊縣的西北部和治多縣的東南部、黃河源區的北部和東部的部分地區。王春鶴等根據三江平原地區濕地的研究發現,濕地和凍土之間存在顯著的共生關系[29-31],凍土的對土壤水下滲的截留作用而使地表呈過濕狀態是濕地形成的必要條件。江河源區的凍土和濕地之間可能也存在這種共生關系,由于江河源區富含砂質土壤,砂土孔隙度大,水分容易下滲流失,再加上降水量較少,因此江河源區的凍土對濕地的存在和變化的影響更加關鍵。這種共生關系在濕地退化的空間特征上表現的很明顯,沼澤濕地退化的區域和多年凍土退化的區域基本一致[32],而且濕地轉好的區域主要分布在多年凍土區降水量增加的區域。另外本文從景觀尺度對江河源區濕地的變化進行分析發現,長江源區沼澤濕地的退化在前3個時期是以小斑塊的大量消失為主,第4個時期是以大斑塊的萎縮破碎為主;而黃河源區的沼澤濕地一直是以大斑塊的萎縮破碎為主,黃河源區沼澤濕地的變化明顯要比長江源區超前,這可能和黃河源區為長江源區的溫度高,全球升溫的大趨勢下,黃河源區氣溫升高的超前導致了其濕地退化過程的超前性。

根據對1969—2013年間江河源區年平均氣溫和年降水量的變化特征分析可知,江河源區在近45年的氣溫存在顯著的升溫趨勢,長江源區的降水量也呈顯著的增加,而黃河源區的降水量沒有明顯的變化趨勢。江河源區氣溫和降水的變化還存在顯著的階段性特征,并且這種階段性特征和江河源區濕地在各個時期退化速率的變化存在明顯的同步性,即濕地退化速率較高的時期往往是氣溫較高、降水偏少的時期,退化速率較低的時期往往對應著降水量的增加。

為了更明確的分析濕地變化與各環境要素之間的關系,本文采用主成分分析和灰色關聯度法對江河源區濕地變化與各環境因子的變化進行了分析。分析發現,氣溫升高是導致江河源區濕地退化的主要氣候因素,其次是降水量和相對濕度的變化。放牧是對江河源區濕地變化影響最為顯著的人為因素,隨著近期江河源區載畜量的下降[34-35],對江河源區的濕地退化趨勢有明顯的抑制作用。不同濕地類型對環境因子的敏感性不同,河流和湖泊對降水量和蒸散量的變化更加敏感,而沼澤濕地對氣溫和載畜量的變化更加敏感,這一特點在黃河源區體現的更加明顯。對比長江源區和黃河源區的氣候因子對濕地變化的貢獻和關聯度可以發現,長江源區濕地對溫度的變化更加敏感,這可能與長江源區多年凍土分布更廣有關,而且長江源區的降水量更低,從而使濕地對多年凍土的依賴性更大。

綜上所述,本文的得出以下結論:

(1)近45年來,江河源區的濕地呈顯著的退化趨勢,主要表現為面積減少和斑塊分離度增大,退化速率在1986—2000年間最快, 2000年以后濕地的退化速率逐漸降低,而且湖泊濕地的面積在2007年以后出現回升,濕地退化速率的變化與氣溫和降水的階段性特征有明顯的同步性。

(2)江河源區的濕地退化有明顯的空間異質性,長江源區的濕地退化主要分布在治多縣的東南部、曲麻萊縣的西北部以及格爾木市和雜多縣南部的部分地區;黃河源區的濕地退化主要分布在瑪多縣北部的兩湖地區以及久治縣、瑪曲縣、甘德縣的東部地區,江河源區濕地退化和凍土退化在空間分布上有顯著的一致性。另外,江河源區出現了少量新興的濕地,主要分布在多年凍土區降水量增加的區域。

(3)江河源區呈氣溫顯著升高、相對濕度下降以及降水微弱增加的暖干化趨勢。其中氣溫升高是導致高寒濕地退化的主要因素,氣溫的升高一方面增大了濕地的蒸散發量,加強了濕地區的水脅迫;另一方面破壞了沼澤濕地賴以生存的凍土環境。降水量和相對濕度的變化也是造成濕地退化的重要氣候因素,兩者主要通過控制濕地水分的供給與耗散來影響濕地變化。放牧是影響濕地變化的最重要的人為因素,載畜量的下降能夠顯著抑制江河源區濕地的退化趨勢。

由于研究方法與數據的限制,本研究尚存在許多不足。首先本文采用TM數據進行研究,由于數據中云層影響以及時間分辨率較低,所以對于年內變化幅度較大的河流濕地的研究十分有限,因此需要改進對河流濕地分布的監測手段,增強其年際對比的可信度;其次,本文只是在分析濕地退化與各環境因子的關聯度以及與凍土變化的一致性基礎上,根據目前對多年凍土區濕地變化的研究成果,初步探究各環境因子對濕地變化的驅動機制,并沒有對濕地水熱通量變化做定量分析,因此需要進一步引入模型手段,配合濕地變化物理過程的研究,定量化分析各環境因子對濕地變化的驅動機制。

致謝:感謝中國氣象局李元壽研究員提供氣象數據以及技術支持。

[1] Bullock A, Acreman M. The role of wetlands in the hydrological cycle. Hydrology and Earth System Sciences, 2003, 7(3): 358-389.

[2] Rodriguez-Iturbe I. Ecohydrology: A hydrological perspective of climate-soil-vegetation dynamics. Water Resources Research, 2000, 36(1): 3-9.

[3] Constanza R, d′Arge R, de Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, Limburg K, Naeem S, O′Neill R V, Paruelo J, Raskin R G, Sutton P, van den Belt M. The value of the world′s ecosystem services and natural capital. Nature, 1997, 387(6630): 253-260.

[4] Burkett V, Kusler J. Climate change: potential impacts and interactions in wetlands of the United States. JAWRA Journal of the American Water Resources Association, 2000, 36(2): 313-320.

[5] Vourltis G L, Oechel W C. Landscape-scale CO2, H2O vapour and energy flux of moist-wet coastal tundra ecosystems over two growing seasons. Journal of Ecology, 1997, 85(5): 575-590.

[6] Lahmer W, Pfützner B, Becker A. Assessment of land use and climate change impacts on the mesoscale. Physics and Chemistry of the Earth, Part B: Hydrology. Oceans and Atmosphere, 2001, 26(7/8): 565-575.

[7] Jorgenson M T, Racine C H, Walters J C, Osterkamp T E. Permafrost degradation and ecological changes associated with a warming climate in central Alaska. Climatic Change, 2001, 48(4): 551-579.

[8] McGuire A D, Sturm M, Chapin F S III. Arctic transitions in the Land-Atmosphere system (ATLAS): Background, objectives, results, and future directions. Journal of Geophysical Research: Atmospheres (1984-2012), 2003, 108(D2): doi: 10.1029/2002JD002367.

[9] 孫廣友, 鄧偉, 邵慶春. 長江河源區冰緣環境沼澤的研究. 地理科學, 1990, 10(1): 86-92.

[10] 王根緒, 李元壽, 王一博, 陳玲. 近40年來青藏高原典型高寒濕地系統的動態變化. 地理學報, 2007, 62(5): 481-491.

[11] 孫廣友. 試論沼澤與凍土的共生機理-以中國大小興安嶺地區為例. 冰川凍土, 2000, 22(4): 309-316.

[12] 陳錦, 李東慶, 孟慶州, 雍國武才. 江河源區濕的退化現狀和驅動力分析. 干旱區資源與環境, 2009, 23(4): 43-49.

[13] 王根緒, 丁永建, 王建, 劉時銀. 近15年來長江黃河源區的土地覆被變化. 地理學報, 2004, 59(2): 163-167.

[14] 潘竟虎, 王建, 王建華. 長江、黃河源區高寒濕地動態變化研究. 濕地科學, 2007, 5(4): 298-304.

[15] O′Connell M J. Detecting, measuring and reversing changes to wetlands. Wetlands Ecology and Management, 2003, 11(6): 397-401.

[16] 王根緒, 李娜, 胡宏昌. 氣候變化對長江黃河源區生態系統的影響及其水文效應. 氣候變化研究進展, 2009, 5(4): 202-208.

[17] 李郁竹, 曾燕. 應用NOAA/ AVHRR數據測算局地水稻種植面積方法研究. 遙感學報, 1998, 2(2): 125-130.

[18] 王根緒, 劉進琪, 陳玲. 黑河流域典型區土地利用格局變化及影響比較. 地理學報, 2006, 61(4): 339-348.

[19] 徐興奎, 陳紅, Levy J K. 氣候變暖背景下青藏高原植被覆蓋特征的時空變化及其成因分析. 科學通報, 2008, 53(4): 456-462.

[20] 王根緒, 吳青柏, 王一博, 郭正剛. 青藏鐵路工程對高寒草地生態系統的影響. 科技導報, 2005, (1): 8-13.

[21] 張鐿鋰, 閻建忠, 劉林山, 擺萬奇, 李雙成, 鄭度. 青藏公路對區域土地利用和景觀格局的影響——以格爾木至唐古拉山段為例. 地理學報, 2002, 57(3): 253-266.

[22] 陳曉丹. 青藏鐵路格拉段環境影響分析. 北京林業大學學報, 2002, 24(5/6): 135-138.

[23] 任繼周, 林慧龍. 江河源區草地生態建設構想. 草業學報, 2005, 14(2): 1-8.

[24] Poiani K A, Johnson W C, Swanson G A, Winter T C. Climate change and northern prairie wetlands: Simulations of long-term dynamics. Limnology and Oceanography, 1996, 41(5): 871-881.

[25] Schmidt R, Wunsam S, Brosch U, Fott J, Lami A, L?ffler H, Marchetto A, Müller H W, Pra?áková M, Schwaighofer B. Late and post-glacial history of meromictic L?ngsee (Austria), in respect to climate change and anthropogenic impact. Aquatic Science, 1998, 60(1): 56-88.

[26] 張樹清, 張柏, 汪愛華. 三江平原濕地消長與區域氣候變化關系研究. 地球科學進展, 2001, 16(6): 836-841.

[27] 李林, 李鳳霞, 朱西德, 常國剛, 肖建設. 黃河源區濕地萎縮驅動力的定量辨識. 自然資源學報, 2009, 24(7): 1246-1255.

[28] 劉華, 鞠洪波, 趙峰, 鄒文濤. 長江源典型區濕地對區域氣候變化的響應. 林業科學研究, 2013, 26(4): 406-413.

[29] 王春鶴. 三江平原融凍作用與沼澤地及農業生產關系//第二屆全國凍土學術會議論文選集. 蘭州: 甘肅人民出版社, 1983: 85-93.

[30] 王春鶴. 中國東北凍土區融凍作用與寒區開發建設. 北京: 科學出版社, 1999: 77-81.

[31] 中國科學院長春地理研究所沼澤研究室. 三江平原沼澤. 北京: 科學出版社, 1983: 58-74.

[32] 王坤. 基于RS/GIS的青藏高原凍土分布模擬研究 [D]. 長春: 吉林大學, 2009.

[33] 董玉祥. 我國半干旱地區現代沙漠化驅動因素的定量辯識. 中國沙漠, 2001, 21(4): 412-417.

[34] 曾永年, 馮兆東. 黃河源區土地沙漠化成因機制分析. 自然災害學報, 2009, 18(1): 45-52.

[35] 汪詩平. 青海省“三江源”地區植被退化原因及其保護策略. 草業學報, 2003, 12(6): 1-9.

[36] 杜際增,王根緒,李元壽. 近45年長江黃河源區高寒草地退化特征及成因分析. 草業學報,2015,24 (6): 5-15.

Temporal and spatial variation of the distributive patterns and driving force analysis in the Yangtze River and Yellow River source regions wetland

DU Jizeng1,2, WANG Genxu1,*, YANG Yan1, ZHANG Tao1, MAO Tianxu1

1TheKeyLaboratoryofMountainEnvironmentEvolutionandRegulation,InstituteofMountainHazardsandEnvironment,ChineseAcademyofSciences,Chengdu610041,China2UniversityofChineseAcademyofSciences,Beijing100049,China

The Yangtze River and Yellow River source regions are part of the highest and largest distribution area of wetlands in the world and play a key role in sustaining the ecosystem balance in this region. Current global changes, such as climate change and human activity, are significantly affecting the landscape pattern of these wetlands. These changes have had a major effect on the water cycle and ecosystem balance in this region and have attracted widespread attention. In order to clarify the characteristics of these changes, this research examines the temporal and spatial variation of the distributive patterns of the alpine wetlands in the Yangtze River and Yellow River source regions. The analysis was conducted by using aerial photographs taken in 1969 and Thematic Mapper remote sensing data obtained in 1986, 2000, 2007, and 2013. Additionally, a principal component analysis model and the gray correlation method were carried out using meteorological and human activity data to quantitatively analyze the contribution rates of climate and human factors to alpine wetland degradation. The relationship between alpine wetland degradation and environmental factors was determined. The results show that areas of alpine wetlands in the Yangtze River and Yellow River source regions have decreased by 19.16% from 1969 to 2013. However, the degradation rate of alpine wetlands has gradually decreased since 2000 in this region. Even the total lake area has rebounded from a previous decline and has been increasing since 2007. The spatial separation patch between each kind of alpine wetland increased. There were obvious differences in how the landscapes have changed in each source zone. In the Yangtze River′s source region, the landscape change was mainly due to the disappearance of a small patch of wetlands from 1969 to 2007 and fragmentation of the large patch of wetlands since 2007. In the Yellow River′s source region, however, the landscape change was mainly due to fragmentation throughout the entire study period. The degradation of alpine wetlands has mainly occurred in the northeastern Yangtze River source region and the northern Yellow River source region, which is consistent with permafrost degradation in this region. The climate in this region has been warming and drying with a significant increase in air temperature, decrease in the relative humidity, and slight increase in precipitation since 1969. There is obvious synchronization between alpine wetland degradation and climate change. Thus, the large increase in air temperature is considered the main contributor to alpine wetland degradation, while the rainfall and relative humidity changes have affected the wetland variation, particularly in the cases of rivers and lakes. The increase in livestock is the most important human factor in alpine wetland degradation. There are still some deficiencies in our research. First, the limited remote sensing data might not capture the inter-annual variability of the rivers, leading to large errors in estimation of river area variation. Secondly, the research reveals only the correlation between the change of wetlands and the various environmental factors by statistical methods, rather than clarifying the driving mechanisms behind them. Thus, future research should attempt to reduce the amount of error by accumulating more remote sensing data and focus on the driving mechanisms of various environmental factors on alpine wetland changes by using a community land model.

the Yangtze River and Yellow River source regions; alpine wetland; temporal and spatial variation; driving factors

國家重點基礎研究計劃(973計劃)項目(2013CBA01807); 國家自然科學基金杰出青年基金項目(40925002); 自然科學基金面上項目(41271224)

2014-01-26;

日期:2014-11-19

10.5846/stxb201401260196

*通訊作者Corresponding author.E-mail: wanggx@imde.ac.cn

杜際增, 王根緒, 楊燕, 張濤, 毛天旭.長江黃河源區濕地分布的時空變化及成因.生態學報,2015,35(18):6173-6182.

Du J Z, Wang G X, Yang Y, Zhang T, Mao T X.Temporal and spatial variation of the distributive patterns and driving force analysis in the Yangtze River and Yellow River source regions wetland.Acta Ecologica Sinica,2015,35(18):6173-6182.