從“湖南計劃”到撤出瑞金

湯靜濤

作為20世紀人類氣壯山河的英雄史詩,中國工農(nóng)紅軍二萬五千里長征,究竟是何人提出、何時提出,何人批準、何時批準?共產(chǎn)國際和中國工農(nóng)紅軍長征決策有何關(guān)聯(lián),是否僅是簡單的公文往來回復(fù)?這些問題,在長征史專著和權(quán)威黨史軍史著作中似乎尚未得到充分的客觀反映。筆者依據(jù)共產(chǎn)國際檔案等第一手史料,就中國工農(nóng)紅軍長征醞釀、提出、周折、批準,共產(chǎn)國際執(zhí)委會、遠東局和中共中央書記處各自認識謀劃運籌決策過程,做些梳理和分析,力求客觀再現(xiàn)這段歷史。

共產(chǎn)國際總軍事顧問提出湖南計劃

中國工農(nóng)紅軍長征決策究竟是何人提出、何時提出?近年出版的長征史專著和權(quán)威黨史軍史著作,各有表述,不盡一致。對長征提出的時間,有1934年春、1934年5月、1934年5月下旬、1934年6月等各種說法。但對長征提出人,人們一般認為是共產(chǎn)國際軍事顧問李德或由李德提議、經(jīng)中共中央書記處會議決定。然而,事實并非如此,紅軍長征決策最早是由李德的頂頭上司、共產(chǎn)國際總軍事顧問M.施特恩(化名弗雷德)提出來的。

1933年11月27日,弗雷德提出名曰“湖南計劃”的中央紅軍“中心作戰(zhàn)計劃”,并將這一“中心作戰(zhàn)計劃”致電江西瑞金的中共臨時中央。在弗雷德看來,中央蘇區(qū)第五次反“圍剿”作戰(zhàn)局勢不利的原因是“中共中央實行錯誤政治路線的結(jié)果,而這種路線似乎體現(xiàn)在一系列的軍事戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)失誤上和革命軍事委員會缺少中心作戰(zhàn)計劃上”。他認為“所有困難和問題可以通過制定和采納紙面上的計劃來解決”。“這種觀點的成果之一,就是1933年11月提出的‘湖南計劃”。弗雷德“湖南計劃”的核心是,中央蘇區(qū)紅軍基本力量向湖南西部和西北部地區(qū)突破,以打擊北面進攻中央蘇區(qū)的國民黨部隊側(cè)翼和后方,“從根本上改變江西的形勢”,解決粉碎敵軍“圍剿”所有困難和問題。

弗雷德“湖南計劃”的主要內(nèi)容,在共產(chǎn)國際遠東局成員賴安給上級書面匯報中有詳盡披露,李德《中國紀事》中也曾提及,“計劃規(guī)定,在一個月之內(nèi),集中主力向江西西部迅速挺進,直至湖南邊界,除占領(lǐng)南昌外,也要盡可能占領(lǐng)長沙”。李德認為,“弗雷德的計劃,是要在西北部向敵人的中心地區(qū),發(fā)動一次無論從時間上還是空間上來講都是無法實現(xiàn)的大規(guī)模的進攻”。弗雷德說服共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會代表、駐上海遠東局書記A.埃韋特(化名阿圖爾·吉姆)轉(zhuǎn)變立場,轉(zhuǎn)而支持“中央紅軍主力遲早將不得不放棄中央蘇區(qū)”的“湖南計劃”。弗雷德“湖南計劃”受到中共臨時中央政治局和中革軍委堅決拒絕和強烈質(zhì)詢,他們認為“這個計劃太冒險,太不符合實際力量的對比情況”。共產(chǎn)國際執(zhí)委會也反對這個計劃,認為“在目前形勢下,11月27日的計劃是不利的”。

弗雷德“湖南計劃”雖然遭到李德的抨擊,招致中共臨時中央的強烈質(zhì)疑,共產(chǎn)國際遠東局內(nèi)部對此也存在明顯分歧,共產(chǎn)國際執(zhí)委會甚至明確表示不同意,但比李德1934年3月底首次提出從中央蘇區(qū)突圍足足早了4個月。后來,中央紅軍長征的突圍方向、戰(zhàn)略目標、最初目的地等,均與“湖南計劃”高度吻合,因此“湖南計劃”無疑應(yīng)視為中國工農(nóng)紅軍長征決策的最早動議和雛形。

長征最早的共產(chǎn)國際檔案

1934年5月下旬,中共中央書記處致電共產(chǎn)國際執(zhí)委會駐上海遠東局,匯報撤出中央蘇區(qū)的決定,提出“兩種可能性”:“留在中央蘇區(qū),轉(zhuǎn)入游擊戰(zhàn),將其作為我們斗爭的最重要方法”;“否則我們只有保衛(wèi)中央蘇區(qū)到最后,同時準備將我們的主力撤到另一個戰(zhàn)場……”這是我們見到中共中央關(guān)于紅軍長征最早的直接檔案文字記載。這種描述與我們長征專史、權(quán)威著述似乎相去甚遠。中共中央書記處非常糾結(jié),難以定下決心,提出“兩種可能性”,征詢共產(chǎn)國際的“建議和決定”,請求共產(chǎn)國際指示。

支持“湖南計劃”的遠東局書記埃韋特,在向共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會主席團委員、政治書記處委員皮亞特尼茨基轉(zhuǎn)寄中共中央書記處電報的同時,撰寫書面報告,發(fā)表了自己的看法。他認為,不應(yīng)把中共中央提出的兩種可能性截然對立起來,他以紅四方面軍入川作戰(zhàn)為例,闡述他不應(yīng)“截然對立起來”的觀點。他指出,留守蘇區(qū)部隊“不應(yīng)人數(shù)很多,否則我們沒有足夠的力量在中共中央規(guī)定的方向順利進行突破”。在“沒有希望在最近爭取到有利于我們的根本改變”后,“我們的基本力量,只有在實行保衛(wèi)的各種可能性都用盡之后,并且在保存著我們大部分有生力量的情況下才能使用”。遠東局另一位成員賴安也有相似看法,“在最近的將來,可能是秋天,中央蘇區(qū)紅軍的主要有生力量,將不得不放棄江西”,“同時,要頑強地保衛(wèi)現(xiàn)有的中央蘇區(qū)根據(jù)地”。

中央書記處提出的“兩種可能性”,在李德1939年9月22日返回莫斯科后給共產(chǎn)國際執(zhí)委會的書面報告中得到印證:“自1934年夏提出以后的行動問題時,革命軍事委員會在我的影響下立即提出兩個方針,一個是竭盡全力保衛(wèi)蘇區(qū),另一個是疏散”;“無論是1934年夏秋戰(zhàn)略計劃,還是關(guān)于遠征的決定,都是中共中央書記處一致贊成的”。

中共中央請示共產(chǎn)國際遠東局希望有個明確答復(fù),共產(chǎn)國際遠東局答復(fù)卻是模棱兩可,對“兩種可能性”完全沒有作出抉擇,甚至提出“不要截然對立起來”,事情變得更加復(fù)雜,仿佛提出了第三種可能。

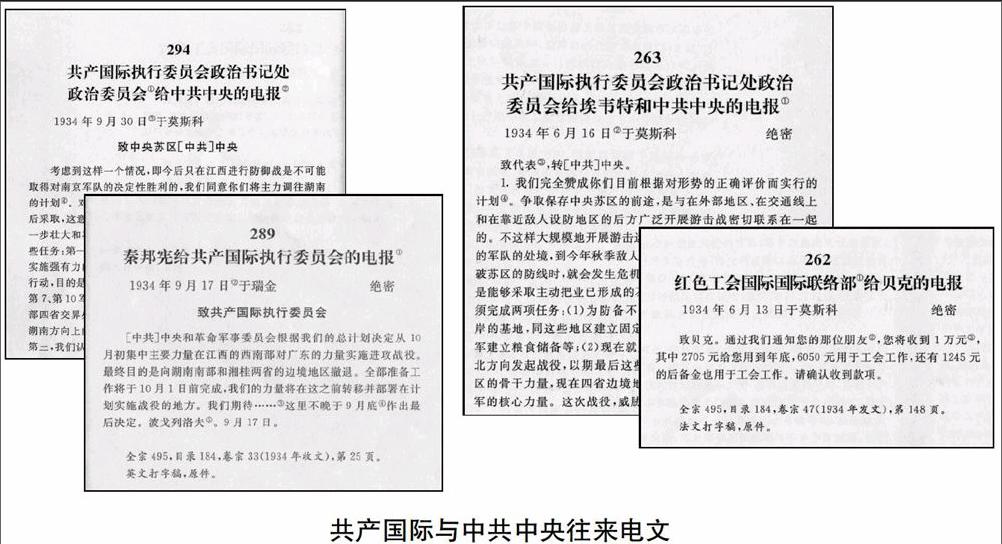

共產(chǎn)國際6.16指示電

1934年6月16日,共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會政治書記處政治委員會給埃韋特和中共中央的電報中指出,“我們完全贊成你們目前根據(jù)對形勢的正確評價而實行的計劃”,“但是在夏季,紅軍若竭盡全力,是能夠采取主動把業(yè)已形成的不利形勢改變?yōu)橛欣摹保盀榉纻洳坏貌浑x開”,“對保存中央蘇區(qū)和便于其余部隊向湖南方向撤離(如果我們不得不這樣做的話),都具有很大的意義”。指示電強調(diào):“動員新的補充人員的過程證明,中央蘇區(qū)的資源還沒有枯竭。紅軍作戰(zhàn)部隊的抵抗能力、后方的情緒等,還沒有引起人們的擔(dān)心。如果說主力部隊可能需要暫時撤離中央蘇區(qū),為其做準備是適宜的,那么這樣做也只是為了撤出有生力量,使之免遭打擊。”endprint

這個電報的主要觀點,與《中共中央關(guān)于反對敵人五次“圍剿”的總結(jié)決議》,即遵義會議決議所引發(fā)共產(chǎn)國際“六月二十五日來電”大體相似,尤其是“動員新的補充人員的過程證明”等語句與“六月二十五日來電”中提出的“動員新的武裝力量,這在中區(qū)并未枯竭,紅軍各部隊的抵抗力及后方環(huán)境等,亦未足使我們驚慌失措。甚至說到對蘇區(qū)主力紅軍退出的事情,這唯一的只是為了保存活的力量,以免遭受敵人可能的打擊”等語句高度一致。筆者認為,從時間和文字內(nèi)容來看,共產(chǎn)國際“六月二十五日來電”就是6月16日指示電,只不過電文翻譯略有不同,不太可能是兩份電文。

共產(chǎn)國際執(zhí)委會又一次來了個模棱兩可的指示,把中共中央希望明確裁奪的問題推回給了中共中央,“我們完全贊成你們目前根據(jù)對形勢的正確評價而實行的計劃”,對撤出中央蘇區(qū)長征轉(zhuǎn)移之事表現(xiàn)出非常勉強、相互矛盾,甚至猶豫不決、難以決斷的曖昧態(tài)度,而絕非長征史專著、權(quán)威黨史軍史著作的一般意義上的“不久復(fù)電同意”或“復(fù)電同意轉(zhuǎn)移”。

紅軍長征決策的兩次反復(fù)

1934年6月16日共產(chǎn)國際發(fā)出指示信后,對長征決策仍出現(xiàn)過兩次反復(fù)。一次是在1934年8月15日于莫斯科舉行的共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會政治書記處政治委員會的會議上,一次見于1934年9月3日駐上海共產(chǎn)國際遠東局致共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會東方書記處的報告。

1934年8月15日,埃韋特返回莫斯科,在共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會政治書記處政治委員會上作《關(guān)于中國形勢的報告》。埃韋特介紹了中央蘇區(qū)最近幾個月特別是最近三個月來情況惡化,中共中央在中央蘇區(qū)進行總動員,通過并開始實施保衛(wèi)剩下的蘇區(qū)和在蘇區(qū)外開展游擊戰(zhàn)的詳細計劃等情況,并強調(diào)指出:“我認為,只有在沒有任何其他出路的時候,[中共]中央才能采取撤離我們蘇區(qū)的步驟。”他重申,“還有一種盡管不能確保的可能性,即我們可以在我們縮小的地域內(nèi)固守,但同時中共中央也已開始準備讓我們的主力部隊向湖南方向突圍”。“無論我們的處境多么嚴峻,敵人都不可能消滅我們的有生力量,相反,我們卻可能以我們的主力建立新的根據(jù)地,但同時我們將不得不把我們的部分力量留在老區(qū)及其附近地區(qū),使其轉(zhuǎn)入游擊狀態(tài)。”因此,共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會政治書記處政治委員會8月29日《關(guān)于中國工作的決議》及9月4日《給中共中央的電報》均未涉及撤離中央蘇區(qū),向湖南方向突圍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的內(nèi)容。

共產(chǎn)國際駐上海遠東局成員賴安提交的《關(guān)于反“圍剿”戰(zhàn)爭中國蘇維埃和紅軍措施問題致共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會東方書記處的報告》,更是得出與中共中央書記處5月下旬請示、共產(chǎn)國際執(zhí)委會6月16日指示和埃韋特8月15日報告截然不同的結(jié)論。賴安認為:“與大約在1934年6月初敵人的大規(guī)模進攻戰(zhàn)役基本上停止和暫時受到限制的局勢相比,現(xiàn)在的局勢對中央蘇區(qū)和紅軍是更為有利的。順利保衛(wèi)中央蘇區(qū)和堅決粉碎第七次進攻,以及奪回在第六次‘圍剿中失去的部分蘇維埃土地,擴大蘇區(qū)和建立新的蘇維埃根據(jù)地的可能性還是非常大的,而且這種可能性還會增大。”賴安指出:“現(xiàn)在紅軍迫使敵人分散[自己的兵力],并在一定程度上改變其在江西南部、湖南東南部、福建西部和北部的軍事部署,在不久的將來,很可能甚至改變其在江西北部的軍事部署。”賴安表示:“已經(jīng)明顯地形成了這樣一種形勢,這種形勢對于快速發(fā)展民族革命戰(zhàn)爭和群眾運動一天比一天更加有利,而特別是這種群眾運動的矛頭是指向日本帝國主義和國民黨,目的是更積極地支持和保護蘇區(qū)和紅軍。”

顯然,在賴安看來,到9月份,中央蘇區(qū)形勢有明顯好轉(zhuǎn),擴大蘇區(qū)和建立新的蘇維埃根據(jù)地的可能性非常大,因而根本不必考慮撤離中央蘇區(qū)突圍進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。

博古9·17請示與國際9·30批復(fù)

1934年9月17日,秦邦憲以個人名義致電共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會,再次提出撤離中央蘇區(qū),向湖南方向?qū)嵤?zhàn)略轉(zhuǎn)移。這一次請示,比之5月下旬中共中央書記處的請示,要直接、明確、迫切得多。電文如下:

[中共]中央和革命軍事委員會根據(jù)我們的總計劃決定從10月初集中主要力量在江西的西南部對廣東的力量實施進攻戰(zhàn)役。最終目的是向湖南南部和湘桂兩省的邊境地區(qū)撤退。全部準備工作將于10月1日前完成,我們的力量將在這之前轉(zhuǎn)移并部署在計劃實施戰(zhàn)役的地方。我們期待……這里不晚于9月底作出最后決定。

這個請示電,已由5月下旬請示糾結(jié)于“兩種可能性”轉(zhuǎn)變?yōu)樘岢觥跋蚝夏喜亢拖婀饍墒〉倪吘车貐^(qū)撤退”的明確目標。共產(chǎn)國際執(zhí)委會和王明、康生接此電報后萬分驚訝、惱怒,決定以王明、康生名義于9月28日致電中共中央。王明、康生、共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會書記曼努伊爾斯基、共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會政治書記處政治委員會候補委員克諾林、共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會東方部副主任米夫均在這份電文上簽了字,最后的建議是米夫親筆寫的。電報指出:

我們不明白,你們?yōu)槭裁礈蕚湟灾髁V州部隊實施打擊。須知,從你們的前幾次報告來看,現(xiàn)在正在與廣州人進行談判,此外,即便我們現(xiàn)在不能利用,那么我們也應(yīng)該為自己保留今后利用南京人和廣州人之間矛盾的可能性,而現(xiàn)在向廣州人進攻就會使我們失去這種可能性,并會使暫時還沒有對我們實施積極作戰(zhàn)的補充力量仇視我們,因此,請說明你們決定的理由。

鑒于局勢嚴峻,兩天后,共產(chǎn)國際又一次以共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會政治書記處政治委員會名義致電中共中央。曼努伊爾斯基、王明、克諾林、黑格爾特、弗雷德和米夫均在電報稿上簽字。電報開宗明義指出:“考慮到這樣一個情況,即今后只在江西進行防御戰(zhàn)是不可能取得對南京軍隊的決定性勝利的,我們同意你們將主力調(diào)往湖南的計劃。”

這樣,從1933年11月間開始醞釀,到1934年5月中共中央書記處會議正式提出,再到1934年9月30日共產(chǎn)國際批復(fù)同意,中央紅軍實施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的決策,前后耗時近10個月。

通過以上分析,長征決策過程更加清晰了。

首先,長征決策是共產(chǎn)國際總軍事顧問弗雷德最早提出的。弗雷德“湖南計劃”從時間上說比李德乃至中共中央書記處會議的提出早4個月。單純說李德提議中央紅軍主力轉(zhuǎn)移,與歷史真實不相符。endprint

其次,長征決策經(jīng)歷了較長過程,其間還發(fā)生波折,倘若不算醞釀階段的“湖南計劃”,即使從1934年5月間的中共中央書記處會議算起,到9月30日正式批準,也經(jīng)歷4個月時間。“不久共產(chǎn)國際復(fù)電同意”之說不夠準確。

再次,長征戰(zhàn)略計劃本身也有發(fā)展演變過程。中央書記處會議向共產(chǎn)國際正式請示的長征戰(zhàn)略計劃,是“兩種可能性”,即“留在中央蘇區(qū)”或“將我們的主力撤到另一個戰(zhàn)場”。共產(chǎn)國際執(zhí)委會贊成遠東局和中共中央書記處“對形勢的正確評價而實行的計劃”,即“兩種可能性”及“不應(yīng)把‘兩種可能性截然對立起來”。4個月后,中央蘇區(qū)形勢發(fā)生了重大變化。長征戰(zhàn)略計劃由“兩種可能性”演變?yōu)橐粋€明確計劃,即“向湖南南部和湘桂兩省的邊境地區(qū)撤退”,或共產(chǎn)國際批準的“將主力調(diào)往湖南的計劃”。看不到長征戰(zhàn)略計劃的發(fā)展演變,就無法客觀準確揭示長征決策全貌,更無法全面深入反映長征全部歷程。

共產(chǎn)國際和王明不贊成長征緣由

共產(chǎn)國際對紅軍主力戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移始終模棱兩可、遲疑不決、態(tài)度曖昧,有人歸咎于共產(chǎn)國際及斯大林另有戰(zhàn)略圖謀,稱斯大林寄望中國紅軍牽制日本,減輕蘇聯(lián)遠東壓力,以利于蘇聯(lián)將戰(zhàn)略重點放在歐洲,全力對付德意志法西斯的擴張,云云。筆者以為,中國工農(nóng)紅軍長征決策期間,正值共產(chǎn)國際執(zhí)委會第十三次全會召開前后,考察共產(chǎn)國際和王明不贊成長征緣由,似應(yīng)與共產(chǎn)國際執(zhí)委會第十三次全會決議及其對中國革命的指導(dǎo)等聯(lián)系起來。

1933年11月28日至12月12日,共產(chǎn)國際舉行執(zhí)委會第十三次全會。全會主要討論如何反對法西斯,如何認識世界革命危機的新形勢和戰(zhàn)爭危險,確定各國共產(chǎn)黨的任務(wù)。全會通過了《關(guān)于法西斯主義、戰(zhàn)爭危險和各國共產(chǎn)黨任務(wù)》的決議。會議指出:“資本主義總危機的發(fā)展已經(jīng)造成全世界資本主義制度搖搖欲墜。”世界在接近新一輪革命和戰(zhàn)爭,在中國是戰(zhàn)爭、干涉和革命,中國的蘇維埃革命已經(jīng)成為世界革命的重大因素。決議指出,“中國共產(chǎn)黨面臨以下任務(wù):動員所有力量反擊國民黨和帝國主義者對蘇維埃中國的第六次‘圍剿(是指國民黨軍隊對蘇區(qū)的第五次‘圍剿——筆者注),千方百計加強紅軍和鞏固蘇維埃國家制度,繼續(xù)爭取進一步鞏固和擴大蘇區(qū),特別是在四川和江西”。

王明在全會發(fā)表了題為《革命、戰(zhàn)爭和武裝干涉與中國共產(chǎn)黨的任務(wù)》的長篇演講。王明完全同意共產(chǎn)國際庫西寧報告“對國際形勢的估計”,并稱“中國的狀況便是對國際形勢這種估計最好的證明”,即認為中國隨時可以發(fā)生革命危險。王明指出,“現(xiàn)在在12月初,在六次‘圍剿的三個月后,中共代表團在共產(chǎn)國際執(zhí)委十三次全會上,可以向全世界宣布:國民黨和帝國主義反蘇維埃的六次‘圍剿,在基本上已經(jīng)潰散了”,“在福建、廣東、四川戰(zhàn)線上,英勇的工農(nóng)紅軍,已經(jīng)取得了反六次‘圍剿的決定意義和完全的勝利。迫使蔣介石在許多地方不能不從進攻的策略變成保守的策略”。在世界革命、中國革命、中國共產(chǎn)黨面臨上述形勢任務(wù)一派大好,已經(jīng)取得“決定意義和完全勝利”之際,共產(chǎn)國際、王明何以會同意中共中央放棄中央蘇區(qū),何以會承認中央紅軍在中央蘇區(qū)的失敗,何以會贊成中央紅軍主力戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移?

即便黨史界普遍公認的共產(chǎn)國際同意長征決策的6·16指示電中,共產(chǎn)國際執(zhí)委會政治書記處政治委員會還在強調(diào):“需要在對共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會十三次全會決議和中共五中全會決議進行討論的基礎(chǔ)上做解釋工作,說明斗爭的前景和目前的困難,以及紅軍采取靈活策略的必要性。”共產(chǎn)國際執(zhí)委會第十三次全會和中共六屆五中全會后,王明和康生于1934年8月3日給中共中央寫了一封長信。長信認為:“中國革命有一省數(shù)省首先勝利的可能,這個任務(wù)一般是說已經(jīng)實現(xiàn)了,蘇維埃革命在江西、福建、湖南、四川等地已經(jīng)勝利地發(fā)展著”,“雖然我們還沒有占領(lǐng)這些省的一個中心城市,但絕不能因此否認蘇維埃革命在這些區(qū)域的首先勝利”。這些判斷,顯然與中央蘇區(qū)反“圍剿”戰(zhàn)爭慘遭失利真實情況,與“江西—福建的中央蘇區(qū)”蘇維埃革命面臨危險有天壤之別。埃韋特8月15日向共產(chǎn)國際執(zhí)委會政治書記處政治委員會作報告,盡管萬般無奈地承認“不得不放棄我們的中央蘇區(qū)的大部分土地并以我們的有生力量在其他省建立新的蘇區(qū)”的殘酷現(xiàn)實,依舊感慨“即使在最有利的條件下重新建立的蘇區(qū),也不可能像存在多年并且組織得很好的中央蘇區(qū)那樣”。這種眷戀和不舍,無疑對共產(chǎn)國際高層作出有關(guān)長征決策產(chǎn)生很大的影響。

9月1日,共產(chǎn)國際執(zhí)行委員會東方書記處《關(guān)于中國形勢和中共策略的決議(初稿)》指出:“中國是世界帝國主義的半殖民地、太平洋地區(qū)矛盾的軸心和殖民地革命的中心”,“當代中國革命的世界歷史意義和地位已上升到頭等重要的原則高度”。“中國革命目前已成為繼蘇聯(lián)之后的世界革命的第二個決定性因素。完全可能,遠東事態(tài),也包括中國事態(tài)的進一步發(fā)展將完成革命和戰(zhàn)爭第二個回合的過渡。”

在共產(chǎn)國際眼中,中國革命的地位如此之高,影響如此之大,那它在事關(guān)中國革命、中國紅軍、中央蘇區(qū)的決策上出現(xiàn)猶豫、反復(fù)、周折,也就不難理解了。

顯然,共產(chǎn)國際和王明等對中國革命、中國工農(nóng)紅軍和中央蘇區(qū)反“圍剿”戰(zhàn)爭認識出現(xiàn)巨大偏差和失誤,才是共產(chǎn)國際、王明等不贊成紅軍長征最根本的原因。

撤出中央蘇區(qū)余波

就長征決策的決策層而言,瑞金一線決策者,最高“三人團”博古、李德、周恩來較為務(wù)實;共產(chǎn)國際上海機關(guān)決策者弗雷德、埃韋特等也相對務(wù)實;莫斯科最高決策者、共產(chǎn)國際領(lǐng)導(dǎo)人、王明等,由于對中國革命、中央蘇區(qū)的形勢缺乏客觀正確了解,認識評估過于樂觀,暴露出指導(dǎo)思想的“左”傾冒險主義和難以給中國革命、中國紅軍正確指導(dǎo)的嚴重積弊。長征決策的反反復(fù)復(fù)、曲折矛盾、猶豫遲緩,對主力紅軍撤出中央蘇區(qū)、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移謀劃部署實施,對留守中央蘇區(qū)開展游擊戰(zhàn)爭方針的確定,以至于對南方三年游擊戰(zhàn)爭初期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變都產(chǎn)生了深遠的影響。

遵義會議決議指出,最高“三人團”,“在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變與實行突圍的問題上,同樣是犯了原則上的錯誤”,“一方面預(yù)備突圍,一方面又用一切力量繼續(xù)捍衛(wèi)中區(qū)的矛盾態(tài)度”和“主力紅軍從蘇區(qū)轉(zhuǎn)移到白區(qū)去”“倉猝的出動”。殊不知,這種“矛盾態(tài)度”和“倉猝的出動”,正是源于中共中央初始戰(zhàn)略計劃“兩種可能性”、共產(chǎn)國際6·16指示同意兼顧“兩種可能性”,以及后來博古提出“向湖南南部和湘桂兩省的邊境地區(qū)撤退”計劃,共產(chǎn)國際9月30日批準“將主力調(diào)往湖南的計劃”。中共中央初始戰(zhàn)略計劃和共產(chǎn)國際6·16指示電必然導(dǎo)致“矛盾態(tài)度”,博古向湖南南部撤退計劃和共產(chǎn)國際9月30日指示電之后一定會出現(xiàn)“倉猝的出動”后果。這種“矛盾態(tài)度”和“倉猝的出動”,固然最高“三人團”要負直接責(zé)任,但共產(chǎn)國際也要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。瑞金一線決策者由于在請示共產(chǎn)國際最高決策者時沒有得到明確答復(fù),戰(zhàn)略方針轉(zhuǎn)變出現(xiàn)遲緩、滯后、反復(fù)、矛盾狀態(tài)。對此,我們應(yīng)該給予足夠理解。況且,瑞金一線決策者在執(zhí)行共產(chǎn)國際最高決策者指示的同時,尚能從中央蘇區(qū)局勢和中央紅軍實際出發(fā)做出部署安排,比如對共產(chǎn)國際9·30批準長征指示中關(guān)于“組建獨立的東方軍”和“組成獨立的南方軍”等指令并未貫徹執(zhí)行,否則中央蘇區(qū)、中央紅軍損失將更加不可估量。在中央紅軍撤出中央蘇區(qū)部署實施上,瑞金一線決策者、上海共產(chǎn)國際代表、共產(chǎn)國際最高決策者都有責(zé)任,初始階段瑞金一線決策者負主要責(zé)任,中后期共產(chǎn)國際最高決策者居決定地位要負主要責(zé)任。

無論共產(chǎn)國際6·16指示還是共產(chǎn)國際9·30指示,都把留守中央蘇區(qū)開展游擊戰(zhàn)爭的部隊視為一支重要力量。6·16指示將“留在中央蘇區(qū)進行游擊戰(zhàn)的集團軍”與撤往湖南的中央紅軍主力等部相提并論,稱之為“在中國東南部”的“三個主力作戰(zhàn)集團軍”之一。9·30指示規(guī)定“留在江西的部隊要展開持久的軍事行動”,在盡可能長的時間內(nèi)對駐扎在那里的南京軍隊實施有力“騷擾性打擊”,“目的是干擾他們在湖南的行動”。在這種指導(dǎo)思想影響下,10月8日,中共中央給留守蘇區(qū)的中央分局下達《訓(xùn)令》,確立了留守中央蘇區(qū)開展游擊戰(zhàn)爭的方針。《訓(xùn)令》強調(diào),“中央蘇區(qū)黨的一切組織”,“基本任務(wù)是發(fā)展廣泛的游擊戰(zhàn)爭,來反對敵人與保衛(wèi)蘇區(qū),而游擊戰(zhàn)爭應(yīng)該并且必須成為目前戰(zhàn)斗的主要方式”。《訓(xùn)令》指出,紅軍主力突破敵人的封鎖,“無疑義的將吸引進攻中央蘇區(qū)的敵人在主力紅軍的周圍,而極大的便利于中央蘇區(qū)內(nèi)部的紅軍、地方部隊與廣大群眾去開展勝利的游擊戰(zhàn)爭,來保衛(wèi)蘇區(qū)”。《訓(xùn)令》指出,“黨必須用一切力量去擴大現(xiàn)有的部隊”,“組織新的師與新的軍團”,“準備著在適當?shù)臅r機重新組織大的軍團,準備著勝利的反攻”。

這種對中央蘇區(qū)局勢盲目樂觀的分析判斷和對留守部隊不切實際的過高要求,導(dǎo)致中央分局、中央軍區(qū)對整個斗爭形勢估計嚴重不足,“必然使游擊戰(zhàn)爭不能正確地實際地開展起來”。與此同時,遵照中革軍委指示,瑞金、會昌、于都、寧都四個縣城之間的“三角地區(qū)”,被劃為中央分局、中央軍區(qū)最基本的地區(qū)和必須最后堅持的陣地,“遲滯敵人前進,爭取時間以期待野戰(zhàn)軍到達湘西后,爭取勝利的開展,以便配合野戰(zhàn)軍進行反攻”。如此方針目標任務(wù),使留守中央蘇區(qū)開展游擊戰(zhàn)爭成為無法完成的任務(wù)。這種情形,遵義會議及以后一段時間里并沒有得到迅速根本改變,遵義會議新的中央領(lǐng)導(dǎo)集體產(chǎn)生后,中央書記處給中央分局的第一個指示電,依然堅持長征出發(fā)前中央《訓(xùn)令》的一些主要精神。○

(作者系中共江西省委黨史研究室文獻資料管理處處長)

責(zé)任編輯 張榮輝endprint