維奧拉:將哲學視覺化

陳婧

比爾·維奧拉(Bill Viola)和白南準一樣,是世界影像藝術領域的標志性人物,他的作品展近日在巴黎的大皇宮展覽中心結束。迄今為止,維奧拉的作品在紐約現代美術館、倫敦國家美術館、柏林古根海姆、紐約古根海姆、惠特尼美國藝術美術館、洛杉磯蓋提藝術中心、紐約首都美術館等都展出并收藏,這在錄像藝術史上極為罕見。比如,蓋提藝術中心曾經有一個不展覽當代作品的明文規定,展出維奧拉的影像作品確實是博物館的一次勇敢的破例。

30多年來,他的作品使得錄像藝術在更大范圍內得到普及,并被越來越多的人所接受,維奧拉最高的一次展覽記錄達到過接近40萬觀展人數。他的作品是藝術和高科技的完美結合,橫跨了媒體、藝術和技術這錄像藝術的三個基本元素。與一般主張低技術、保持反體制姿態的錄像藝術家不同的是,維奧拉對技術有著非常執著的要求。早在上世紀80年代末,他就率先使用了多屏幕的裝置,技術含量幾乎接近電影拍攝的要求,并隨著錄像技術的革新而同步更新自己的創作手段。

隨著維奧拉不斷將錄像藝術的呈現技術進行轉型,他的作品也日趨復雜和高技術化。早在上世紀80年代中期,他就利用放映機和計算機制作裝置,使觀眾有“聲畫具全”的享受。在1997年創作的“知識之樹”中,觀眾已經可以通過不停的運動來控制樹木的成長過程。由于控制系統對光線敏感,因此在每一個觀眾操縱下所出現的樹的形狀都有所不同,如同每個人都有不同的生命軌跡。在這個作品面前,每一個觀眾都經歷了彼此不同的瞬間感受。但同時,維奧拉很早就體會到技術的過度自重,可能會成為純技術性的消費,“技術被用來做什么”成為他的思考命題。

他在作品里討論普世的人類體驗,人類與基本的物質元素之間的交互,以及由生到死、從實存到消失的生命感悟。作為一個基督教信徒,他的手上卻經常戴著佛珠。維奧拉不僅認真研究過基督教的各種文獻,在日本定居了若干年之后,他還對印度教、佛教及其禪宗等的教義與文獻都有所研究。正是出于對宗教哲學性的思考,維奧拉一直致力于通過錄像藝術手段,探索和研究人類看不見的精神世界,比如夢、記憶與聯想、情感世界、生與死都是他所要表現的主題。在表現生、死、潛意識等人生最普遍的經歷的同時,也表達了他對時間的思考,甚至還延伸到了各種二元對立的關系元素:光明與黑暗、水與火、緊張與平緩、嘈雜與安靜等等。

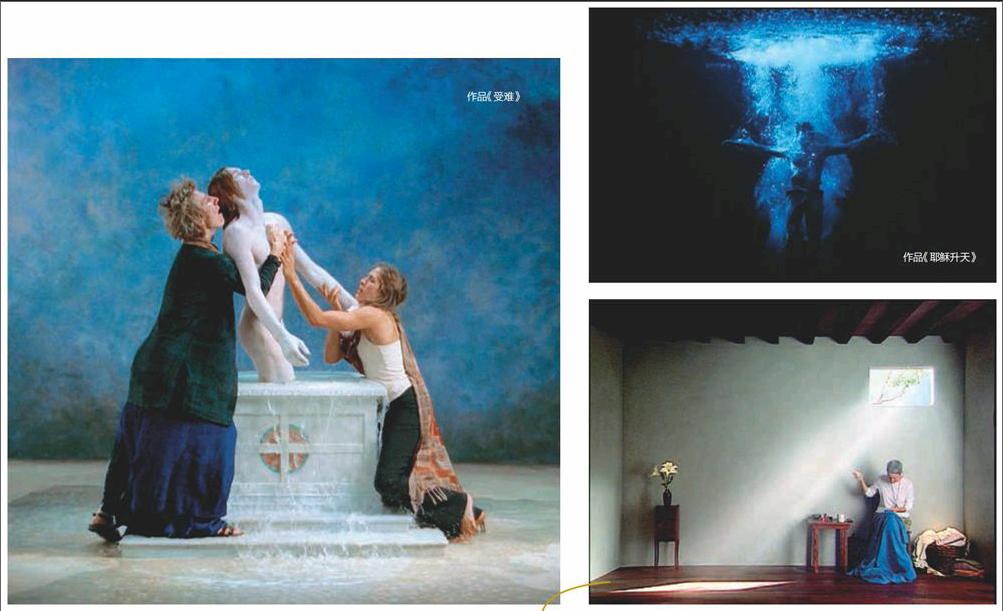

近年來,他的作品習慣通過慢鏡頭說話,用圖畫的移動表現人物的情感。不過他的作品里更有意思的,是讓中世紀宗教繪畫“重現”。比如他的《受難》系列就是取材自佛羅倫薩博物館里的油畫,兩位婦女分別飾演圣母瑪麗亞和圣約翰。她們坐在庭院大理石水池兩邊,沉默不語、耐心等待,只有偶爾才會注意到對方的存在。圣約翰的突然現身,打斷了她們的守靈,她凝望著水池,詫異地發現耶穌的頭從水池里冒了出來。隨著他身體的浮出水面,池水逐漸外溢至池底和庭院的地面。她們隨即見證了這神奇的一幕。他還曾經創作了迄今為止最為雄心勃勃的錄像裝置——由五個部分組成的聲勢浩大的高清晰數碼“宗教壁畫”。

由于維奧拉的這些作品幾乎都是對古代作品的新形式的傳譯,因此引導觀眾從一個全新的視角重新體味經典作品的無窮魅力,尤其是那些對當代藝術懷有敵意的觀眾。在隨展覽出版的作品集中,維奧拉這樣寫道:“當我在70年代接受藝術教育時,宗教是一個不能涉足的禁區,今天依然如此。那些中世紀的作品只是一根導火線。我并不是要將它們挪用或重組,而是要走進作品之中,與作品中的人物相伴左右,感受他們的呼吸。最終變成他們精神與靈魂的維度,而不是可視的形式。我的初衷就是要到達感情以及感情自然流露的根本。”

一直以來,他反對把錄像藝術變為一個說教的課堂,相反必須在觀眾與視頻的無言對話中,激發出他們內心深藏著的“詩性美學”。對維奧拉來說,錄像藝術也是一段自我發現的旅程,讓觀眾與他一起進入另一個精神世界。在這場旅行中,每個人都在反復思索這樣的三個問題:我是誰?我在哪里?我要去向哪里?

記者: 過去30年你讓錄像藝術逐漸被觀眾所接受,在你看來,什么是錄像藝術?

維奧拉: 對我而言,過去150年最重大的事件是影像具有了生命,是活動影像的出現。錄像給予了藝術家前所未有的東西,你不是在以前拍的某張照片中看你自己,而是一個現在時的圖像。將時間引入視覺藝術,這與布魯內萊斯基宣告透視法和三維繪畫空間的誕生具有同等重要的地位——圖像現在有了第四維空間。影像已經被賦予了生命,它們有自己的行為。它們與我們的思維、想象的時間同步存在,它們出生、生長、變化、消逝,是有生命的事物的一項特征。它們會有多個自我,它們是矛盾的,能經常轉化,存在于當下的即刻,又存在于未來的回想。錄像藝術教會我,真正的原材料不是攝影機和監視器,而是時間和體驗本身,作品存在的真正位置并不在熒幕或墻壁上,而是在那些看見了它的人們的思想和心靈當中,這些是所有形象的生存之地。

記者:為什么你的作品題材經常關乎生命和死亡?

維奧拉:想象一下用繪畫和用錄像分別顯示一位正在分娩的女性的不同效果吧。近幾年,法國的一些理論學者對真實的問題頗有爭議:怎么樣的真,才是真的?什么是真實,什么是幻覺?什么是偽裝?我并無意于嘗試解答這些問題,因為他們提出質疑的批評方式依然是后現代主義的那類宣言,對我來說,這和警方訊問別無二致。這根本不是創作藝術的有效途徑。我對任何人的秘密都毫不關心。我的信仰是轉瞬即逝與時間的形式,這就是催人蘇醒的呼聲,只需要被體驗、去棲居。就像莊子說過的:“方生方死,方死方生。”生命和死亡是人生時間和空間的無中斷體驗,如同水一般,無處不在,慢慢前行。

記者:為什么你喜歡使用極慢的鏡頭語言?

維奧拉:我的大多數作品都在討論自我認識或自我意識,我感興趣的是,人的內在如何外化彰顯。探討這一議題的最佳方式就是讓一切慢下來,把究竟發生了什么看得更仔細。歐洲心理學運動的貢獻太偉大了,弗洛依德和榮格第一次開啟了通向人類精神深層能量的大門,從此以后,藝術能夠清晰地表達一種療救、生長或者完善的進程,而非僅只是一種美學實踐。過去10年或更長時間以來,藝術世界廣泛存在的陳腐、輕浮和空乏,主要歸咎于那種狹隘的美學實踐和商業社會的極端發展之間的強大結合。如果忽視我們本質的感情層面,就會將我們中存在的強大能量、將大多數人類的品質來源拒之門外。沒有它們,就不可能存在真正的道德力量。如今情感丟失了,必須盡快地找回它,把它放在一個正當的位置,放在人類思想的較高層次。

記者:我們看你的很多作品,常常不知道場景究竟是在哪里,為什么要制造一種模糊的場景效果?

維奧拉:我總在通過最少操縱的方式,達到盡可能多的效果。比如在《升天》這件作品中,我會把攝像機倒過來,但是因為拍攝在水中進行,整個場域就像點燃著光,一切遐想隨著影像的開始而出現:這是宇宙?還是天空?你的認識隨著它的打開而打開。當看到女人出現時,你開始有了頭緒,即使在她進入鏡頭之后,她開始浮起來,而你依然不明白她其實在下沉。你要做的不過是把屏幕倒過來,就能輕而易舉地看到真相。就像今天,起作用的真正控制力量在影像的表層以下,正是它們創造了這些看起來模糊的場景,讓你無法判斷——它們是字母數字的、是信息的、經濟的,并且最終是政治的力量。它們的背景是跨文化的、多民族的。我們仍在表面層次觀看,所以看不見那些正從底部上升的東西。它們似乎以一種毫無規律、互不相關的形式與我們的眼睛不期而遇,卻實際上渾然一體。去看見那些看不見的,這是21世紀終結之前一種有待培養的重要技術。

記者:錄像藝術在我們所處的時代有怎么樣的作用?

維奧拉:13世紀的哲學家盧米(Rumi)說“影像皆是謊言”,但也就像500年后的英國浪漫主義詩人威廉·布萊克(William Blake)說的,“被人相信的皆是真理的影像。”我們正遠離印刷和文字的方式,走入一個影像的世界,這個世界脫離了理性的推理,趨向一種聯想的構型。今日文化最重要的挑戰之一,就是如何理解影像是一個不斷變化、存活、生長的事件,而不是一件物體。在美國,從里根到布什政府的媒介顧問,已經成功地利用了人們對媒介基本處于蒙昧狀態的處境。人們不具備足夠的、正確的能力來準確解讀電視,這種處于統治地位的媒介的全部信息內容,對民主體制造成的政治后果是危險的。成功解碼電視廣告和政治信息,需要藝術家的技術、知識和日常生活中的藝術教育。

記者:為什么會想到用錄像藝術的形式復活中世紀的宗教作品?

維奧拉:從大型的公共雕塑到教堂中與建筑融為一體的繪畫,那個時期的許多作品是一種身體的、空間的、完全讓人著迷的經驗。比起當代繪畫,古典文藝復興藝術在功能上更像是當代的電視——許多形象是為了在一個高度公共化的可視空間,向那些沒有受過教育的民眾直接傳播一些常識故事。

實際上,在佛羅倫薩期間,我把大量時間花在了前文藝復興的空間當中——那些宏偉的大教堂和禮拜堂。當時,我被聲音和音響深深吸引了,它們至今是我的作品中的重要基礎,例如圣母百花大教堂這樣的地方對我是一個磁帶錄音機。最后,我在這座城市的許多宗教性建筑里作了一系列的音響錄音。我強烈地感到,無論一個人的宗教信仰如何,中世紀大教堂里面那些巨大的、有回音的石廳,會在他的內部產生難以抗拒的作用。當我發現在任何空間都具有一種聲音內容,一個核心的單音或者共振頻率,我感到我辨認出了在看得見與看不見的世界之間,在抽象物、內部現象和外部物質世界之間存在的一個至關重要的關聯。

記者:你如何評價自己30年的作品?

維奧拉:觀眾看我的作品時看到了慢動作,看到了與歷史敘事的關聯,但我卻不把自己當作是一名視覺藝術家,我是一個時間藝術家。我發展了獨特的時間形式的觀點,我創造的圖景并非關乎視覺呈現,而是關乎“轉瞬即逝”本身。在我死去的那一刻,對一個兒子而言,也就是時間的終點。我意識到我們的生存于時間,正如魚兒的生命于水:我們看不見它,無法品嘗,無從觸摸,但它又是我們生命的無可或缺的一個組成。大多數人并未意識到這一點,正如魚兒不知道水是什么一樣。與其在視覺中深挖下去,從彼時起,倒不如去關注投向時間。