健康的階層差異:肥胖流行背景下“富貴病”成因研究

倪國華,鄭風田

(1.北京工商大學 中國食品安全研究中心,北京 100048;2.中國人民大學 農業與農村發展學院,北京 100872)

一、引言

改革開放以來,階層作為一個政治詞匯已淡出中國人的常用詞匯表。然而,在學術領域,眾多學者仍在研究因社會身份差異而引發的社會分層,尤以健康經濟學領域研究頗多[1-4]。當然,國內外學者關注點有所不同。國內學者大多關注不同社會群體的醫療保障公平問題[5-8],很少關注不同社會群體所面臨的差異性健康威脅。而國外學者對后者的研究甚多,尤其關注肥胖流行背景下不同社會群體所面臨的差異性健康威脅[9-12]。這主要源于肥胖是高血壓、糖尿病等諸多疾病的重要誘因,不同社會群體因面臨不同的肥胖流行風險而出現健康分層,這也是社會健康水平呈現“階層差異”的重要原因之一[13-15]。

根據Cutler(2003)[16]的研究,在美國,位于社會頂層的管理者因有能力購買更健康的食品和健身服務且擁有更多健康知識而擁有更好身材,也因此成為高血壓、糖尿病等疾病的低發人群。位于社會底層的民眾則恰好相反,因無力支付健康食品的高價格而成為肥胖易感人群,進而成為高血壓、糖尿病等疾病的易患人群[17-18]。

實際上,隨著營養結構和生活方式的深刻變遷,困擾發達國家的“肥胖流行”問題已開始困擾中國社會[19-20]。然而,根據CHNS數據初步統計結果顯示,中國的肥胖易感人群與美國截然不同,在中國,位于社會頂層的管理者是肥胖易感人群,而社會底層民眾的肥胖流行程度則要低很多[20]。中國是否因為不同社會群體面臨不同的肥胖流行風險而出現了健康分層,從而呈現出所謂的“健康階層差異”*本文所說的“階層”特指因職業不同而產生的社會分層。?如果存在,中國的健康階層差異與歐美發達國家有何不同?其背后的理論邏輯是什么?上述問題的答案,將為中國在經濟社會迅速轉型背景下,建立科學合理的公民衛生預防和保障體系提供理論依據。本文將以橫跨1989-2009年的CHNS數據為基礎進行實證研究,嘗試回答上述問題。

本文余下內容安排如下:第二部分是簡要的文獻綜述,第三部分是模型與數據,第四部分分析不同階層是否因面臨不同的肥胖流行風險而出現了健康分層,第五部分嘗試給出一個理論框架來解釋中國何以呈現健康階層差異,最后是簡要的結論。

二、文獻綜述

為了從現有文獻中梳理出一個邏輯框架,來分析中國是否因不同社會群體面臨不同肥胖流行風險而出現了健康分層及其背后的理論邏輯,本文主要從兩個視角對文獻進行梳理。

(一)有關肥胖對健康影響的研究

有關肥胖對健康影響的研究文獻可以用汗牛充棟來形容,但可通過兩條脈絡進行梳理:一是臨床醫學領域的研究,二是健康經濟學領域的實證研究。

一系列臨床醫學研究表明,很多非傳染性常見慢性病,如心血管疾病、糖尿病、高血壓和一些癌癥(絕經婦女的乳腺癌、子宮內膜癌和直腸癌)都與肥胖密切相關[21]。其他一些臨床癥狀,包括胃腸疾病、呼吸系統疾病、代謝系統疾病、生殖系統疾病以及多種心理疾病也與肥胖相關[22-24]。

大量經濟學實證研究同樣證實了肥胖與健康之間的因果關系。Mansonetal.(2007)[25]研究顯示:早年肥胖將增加當事人晚年患糖尿病的風險,90%的糖尿病患者其早年BMI指數超過23。Haslam & James(2005)[26]發現肥胖人群患高血壓的可能性要比正常人高出5倍。Kamaletal.(2005)[27]通過實證分析證實了肥胖是引發高血壓、糖尿病、血脂異常、冠心病、心肌梗死、乳腺癌等多種疾病的重要誘因。Rashad & Grossman(2004)[28]的實證分析結果則顯示,目前在歐美發達國家由肥胖而引發的健康威脅已經超過了吸煙、酗酒和吸毒,肥胖已成為威脅相關國家人體健康的最大殺手。世界衛生組織則將肥胖認定為影響健康的五大危險因素之一[21]。

(二)有關不同社會群體因面臨不同的肥胖流行風險而呈現健康分層的研究

雖然國內鮮有學者關注因肥胖流行而引發的社會健康分層現象,但有關不同社會群體因面臨不同肥胖流行風險進而引發社會健康分層的問題,早已成為國際學者研究的熱點[29]。大量的實證研究顯示了個人的社會經濟地位對其肥胖程度的影響[30-31]。然而,與中國的現狀不同,大量以美國等發達國家為研究對象的實證結論是:社會經濟地位越低,個人發生肥胖的風險越大,一般而言,生活在社會底層的藍領及黑人婦女是肥胖易發人群。為什么越窮越胖?大量學者曾對此做過深入分析,認為主要原因有三個:其一、社會底層人群大多消費相對便宜的垃圾食品,再加上食物券(Food Stamp)等社會救助政策一般不支持人們購買相對昂貴的健康食品,所以垃圾食品成為社會底層人群的主要食物來源[32-33];其二、社會底層人群文化水平較低,缺乏健康飲食的常識[34];其三、在后現代社會,“運動和鍛煉”往往是上層社會的“奢侈品”,社會底層人群往往沒有時間進行系統的“運動和鍛煉”[35-36]。

中國與美國等發達國家截然相反,由于勞動強度大且高熱量食品攝入量較少,社會底層人群仍處于相對偏瘦的階段,而管理者等社會頂層人群由于營養過剩且缺少鍛煉而成為肥胖易感人群。尤其是一些久坐性(Sedentary)且需要赴宴應酬的職業,其肥胖風險更大。與此同時,近年來,中國的高血壓、糖尿病等“富貴病”的發病率也迅速增加。中國是否因不同社會群體面臨不同的肥胖流行風險而出現了健康分層,呈現出所謂的健康階層差異?本文將通過實證分析給出答案。

三、模型與數據

(一)模型

本文的整體邏輯思路是:首先通過對大樣本數據的實證分析確定中國是否存在健康階層差異,即:不同社會群體是否面臨差異性健康威脅。然后,再求證不同社會群體面臨的不同肥胖流行風險與健康階層差異之間是否存在因果關系,最后,給出一個理論框架來解釋中國何以呈現健康階層差異。

首先,構建合理的實證模型來分析不同社會群體是否面臨差異性健康威脅。本文在Becker et al.(1994)健康生產函數模型的基礎上[37],把被觀察者是否患有兩種常見“富貴病”,即:糖尿病(DIAB)和高血壓(HTN),作為被解釋變量,把被觀察者的社會身份作為解釋變量,構建實證模型,即:

HTNi=SESiβ+Xiγ+ui

(1)

DIABi=SESiβ+Xiγ+ui

(2)

其中,HTNi,DIABi是表征被觀察者是否患高血壓和糖尿病的二值變量;Xi為控制變量,包含年齡、年齡的平方項、性別及體檢時間;SESi是表征被觀察者社會身份的二值變量,在模型中,具體包括:是否為高級工程技術人員(Hightecher)、是否為農民(Farmer)、是否為普通工人(Worker)、是否為管理者(Manager), 以及是否為辦公室工作人員(Officeworker),這也是CHNS調查對我國職業的基本分類;ui為誤差項。

下面,構建合理的實證模型來求證健康階層差異與不同社會群體面臨的不同肥胖流行風險之間是否存在因果關系。

在把不同社會群體面臨的不同肥胖流行風險納入本文的分析框架之前,需要首先確定表征肥胖的標準。世界衛生組織主要推薦兩套標準,一是BMI指數(BMI=體重(公斤)÷身高2(平方米)), 這是一種和年齡、性別都無關的評價指標,中國衛生部于2010年確定中國的肥胖標準為:BMI≥28為肥胖,BMI≥24為超重;二是腰圍長度(WC),根據世界衛生組織推薦的標準,對于歐美白人族群而言,男性WC>94cm,女性WC>80cm屬于中心型肥胖,中國肥胖問題工作組(WGOC)建議,中國成人男性WC≥85cm,女性WC≥80cm屬于中心型肥胖,用中國人常用說法,男性腰圍2尺5,女性腰圍2尺4屬于中心型肥胖。

由于BMI指數與腰圍長度(WC)實際上表征兩種不同類型的肥胖,本文在實證分析時,按兩套標準進行了分別求證,在計量模型中兩套標準都用Obesityindexi來表征。首先求證不同的社會群體是否面臨不同的肥胖流行風險,即把被觀察者的社會身份SESi作為解釋變量,把被觀察者的肥胖指數Obesityindexi作為被解釋變量,當然,解釋變量中還包括相關的控制變量Xi,即:

Obesityindexi=SESiβ+Xiγ+ui

(3)

鑒于不同社會群體在不同的分位數水平上對于被觀察者的肥胖指數具有不同的邊際影響,本文將采用分位數回歸的方法對此展開深入分析。

接下來,求證健康的階層差異與不同社會群體面臨不同肥胖流行風險之間的因果關系。把表征被觀察者肥胖指數的變量Obesityindexi作為解釋變量,把分別代表被觀察者是否患高血壓和糖尿病的二值變量HTNi,DIABi作為被解釋變量,構造計量模型,即:

HTNi=Obesityindexiβ+Xiγ+ui

(4)

DIABi=Obesityindexiβ+Xiγ+ui

(5)

(二)數據

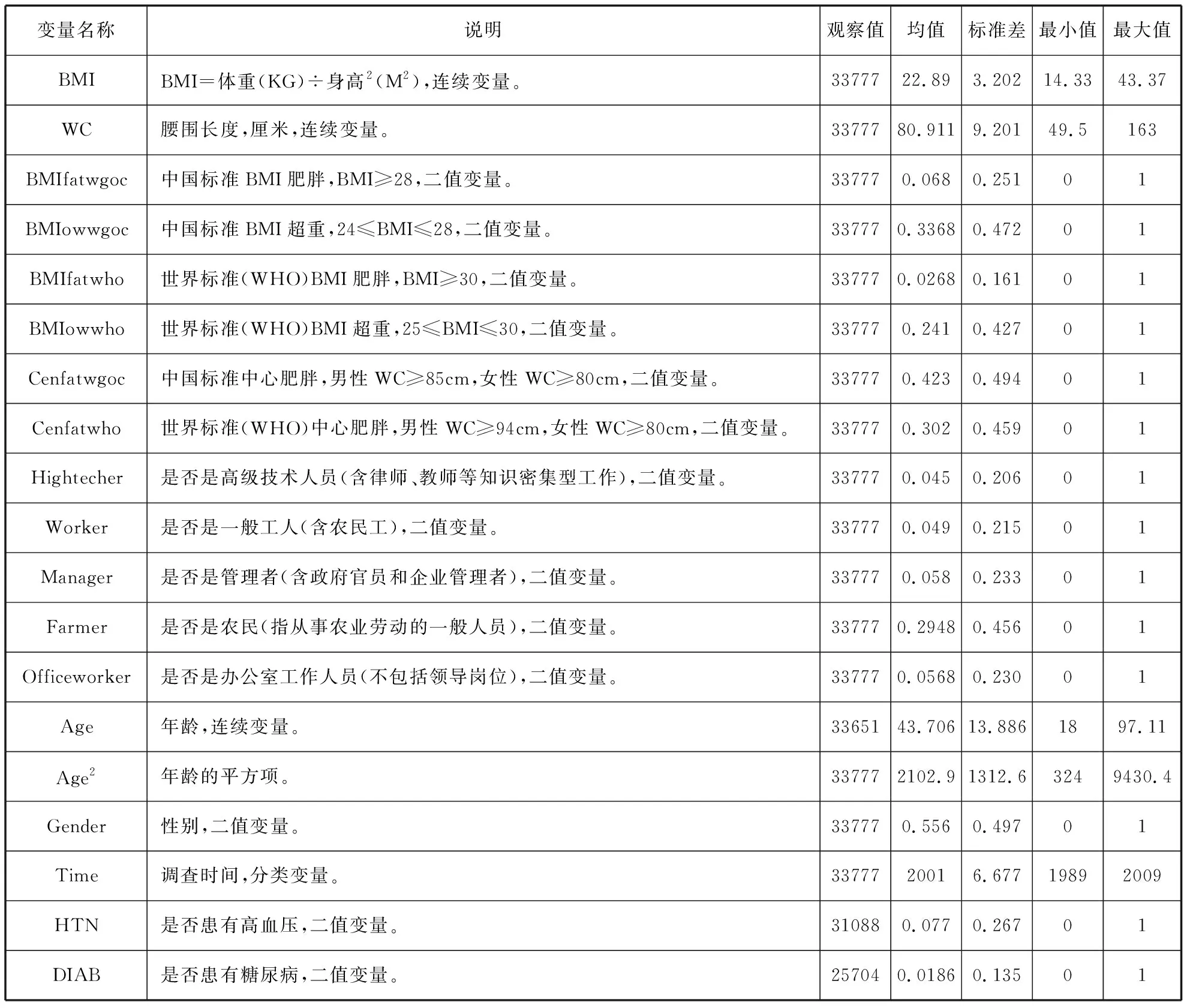

本文所用數據來自于美國北卡羅來納大學和中國疾病預防控制中心協作開展的中國家庭營養與健康調查(CHNS)。該調查采用多階段分層整群隨機抽樣的方法,樣本覆蓋中國東部、中部、西部地區,包括江蘇、山東、遼寧、黑龍江、河南、湖北、湖南、廣西和貴州9個省(自治區)的城市和農村居民,具有廣泛代表性。以2009年國家統計局數據計算,所調查的9省區人口覆蓋達5.6億,占全國人口的42%。該調查是目前國內外有關中國家庭營養與健康方面最全面、最科學的調查之一。調查始于1989年,分別在1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年、2009年進行了追蹤調查,獲得了比較完整的個人職業和健康信息,主要特征變量的描述統計見表1。

表1 變量基本統計信息表

四、不同階層面臨不同健康風險的實證研究

(一)社會身份對于健康的影響研究

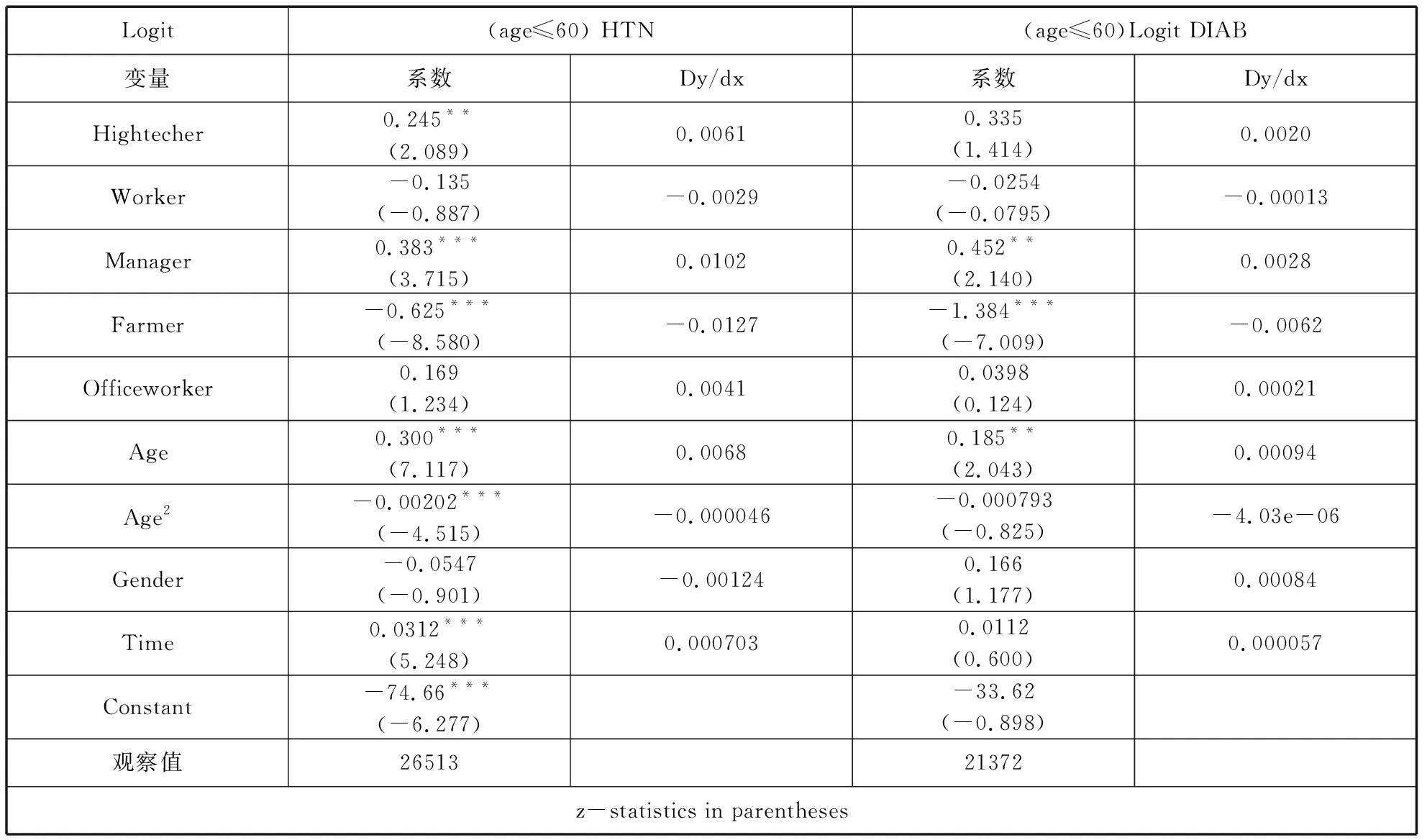

由于被觀察者是否患糖尿病或高血壓是二值變量,解釋變量又多為二值變量,此處選用了Logit回歸,回歸結果見表2。

表2 社會身份對于健康的影響研究

表2所示的實證結果顯示,管理者身份(包括企業管理者和政府官員)對于被觀察者是否患有高血壓和糖尿病均有顯著的正向影響,進一步分析顯示,當被觀察者由非管理者身份變為管理者身份時,其罹患高血壓的可能性增加1.02%,罹患糖尿病的可能性增加0.28%;農民身份則會顯著降低被觀察者罹患高血壓和糖尿病的可能性。高級技術人員身份對于被觀察者是否患有高血壓有顯著正向影響,具體而言,當被觀察者由非高級技術人員身份變為高級技術人員身份時,其罹患高血壓的可能性增加0.61%;而高級技術人員身份對于被觀察者是否患有糖尿病的影響并不顯著。由于高血壓和糖尿病兩種疾病的患病概率與年齡有明顯的相關關系,所以這里控制了年齡及年齡平方項。

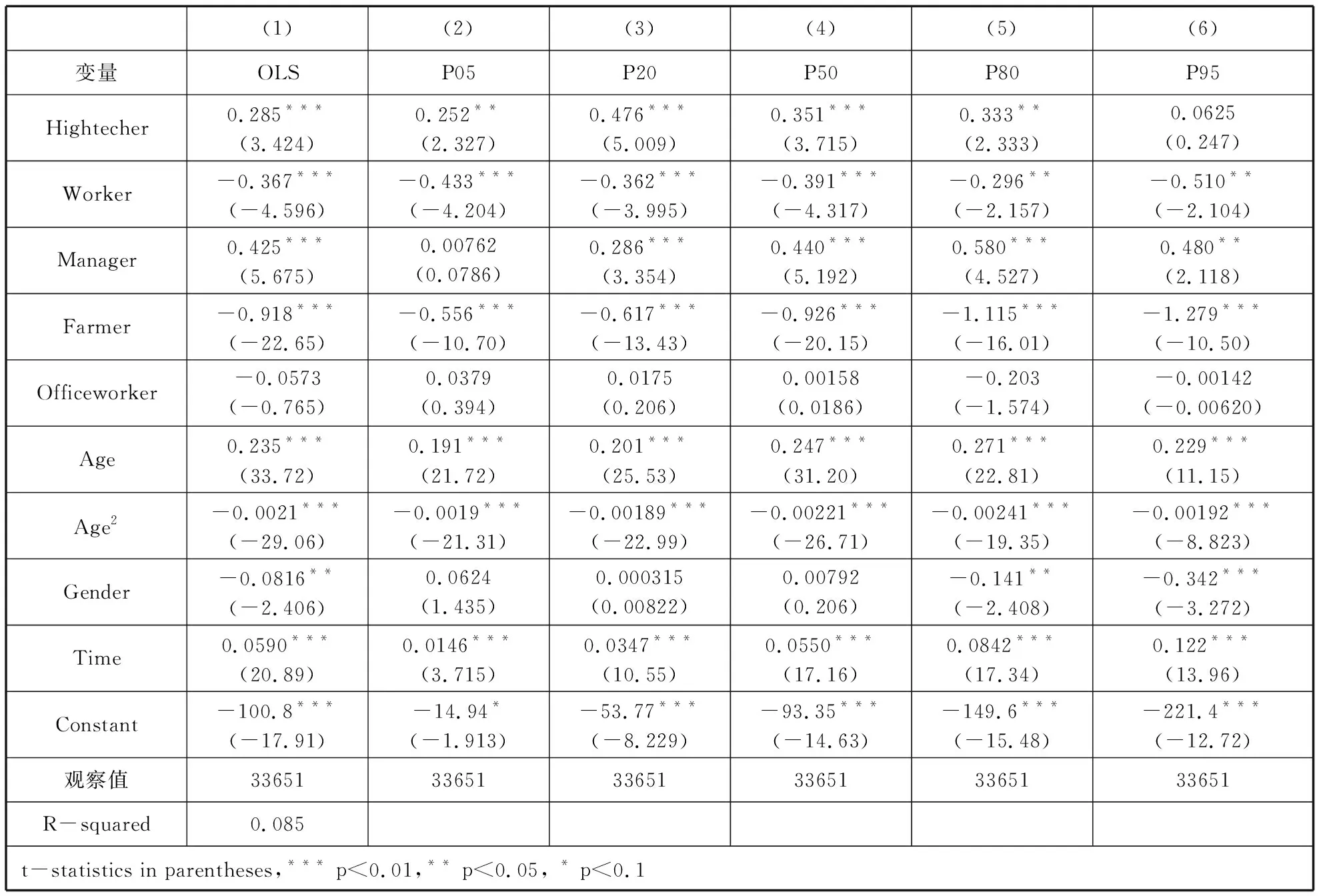

(二)社會身份對于個人肥胖的影響研究

1.社會身份對于個人肥胖指數的影響研究

表2的回歸結果證實了健康階層差異的存在,但這背后的原因是什么?為什么管理者會成為高血壓、糖尿病等富貴病的高發人群?根據以往的文獻研究,我們推斷肥胖流行可能是導致管理者易患高血壓和糖尿病的主要原因。根據CHNS調查數據推算:從1989年到2009年這20年間,中國的BMI超重(WGOC標準)人口從1.67億增加到5.29億,每天增加4.9萬人,年均增長率為5.9%;肥胖(WGOC標準)人口則從1989年的1487萬增加到了2009年的1.28億,年均增長率達到11.4%,超過了同期GDP的增速。從肥胖凈人口來看,2009年,我國已經超過美國(1.1億人肥胖),成為全球肥胖人口最多的國家[20]。而根據Sturmetal.(2009)等學者的研究,肥胖流行是導致相關人群易患高血壓、糖尿病等疾病的重要誘因[38]。如果我們將所謂的健康階層差異歸因于不同社會群體面臨的不同肥胖流行風險,首先需要求證被觀察者的社會身份對于其肥胖指數(包括BMI指數和腰圍)的影響,表3和表4分別展示了被觀察者的社會身份地位對其BMI指數及腰圍的OLS回歸和分位數回歸結果。

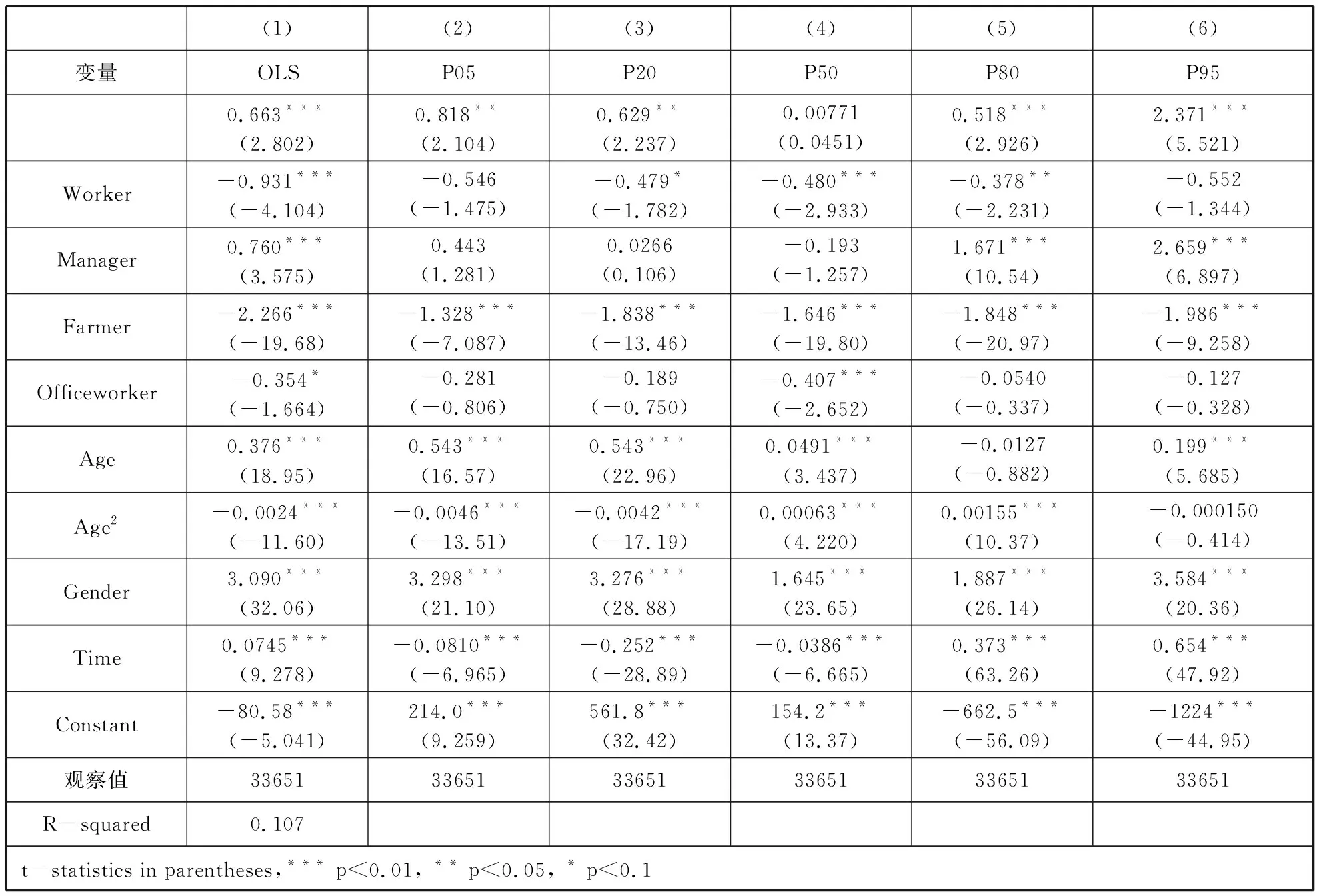

表3 社會身份地位對BMI指數影響的分位數回歸結果

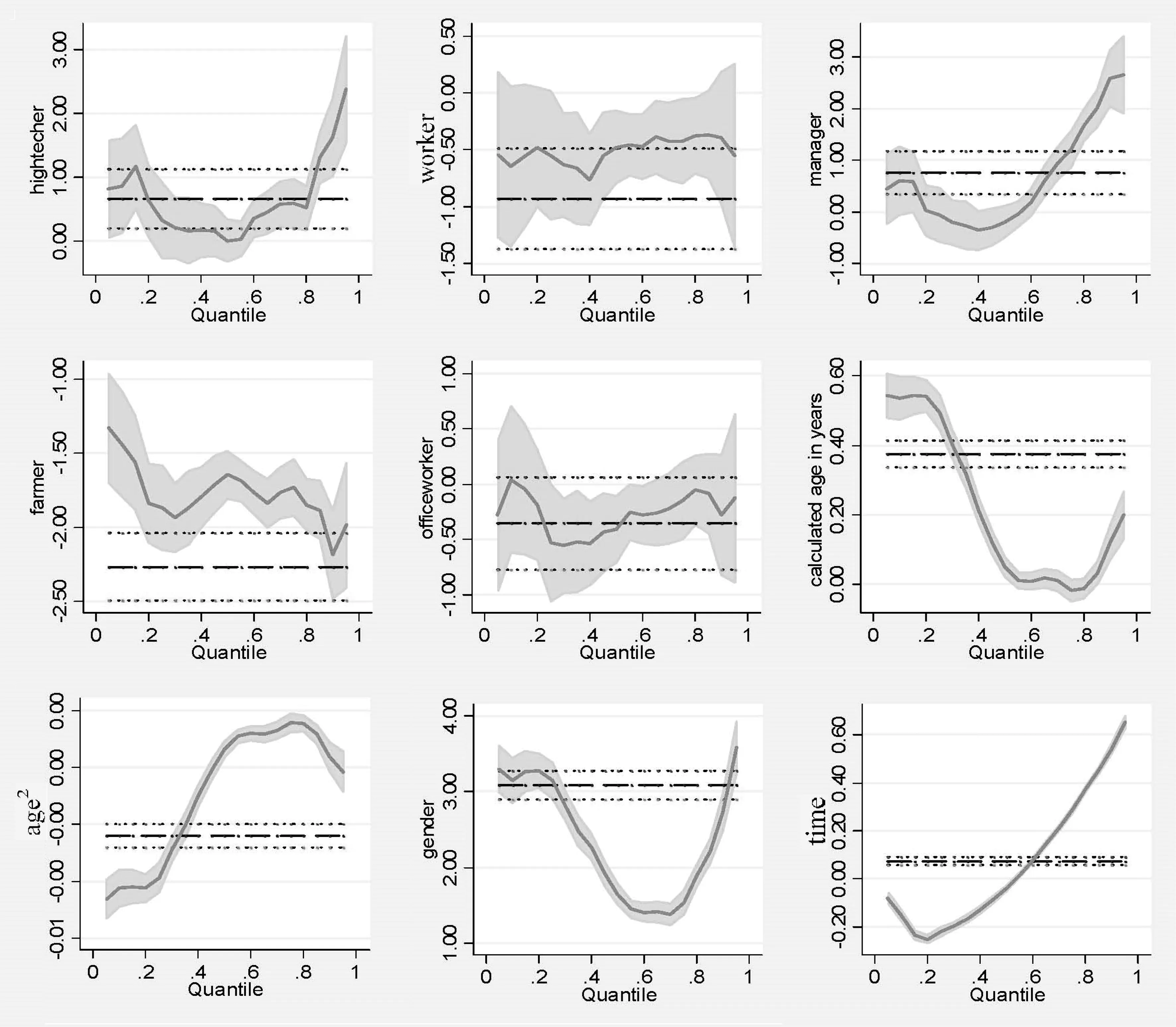

表4 社會身份地位對腰圍的分位數回歸結果

OLS回歸結果顯示:高級技術人員身份、管理者身份對于被觀察者的BMI指數及腰圍均有顯著正向影響;一般工人身份、農民身份對于被觀察者的BMI指數及腰圍則有顯著負向影響;辦公室一般工作人員身份對于被觀察者的BMI指數無顯著影響,但對于被觀察者的腰圍在10%的顯著性水平下有負向影響。

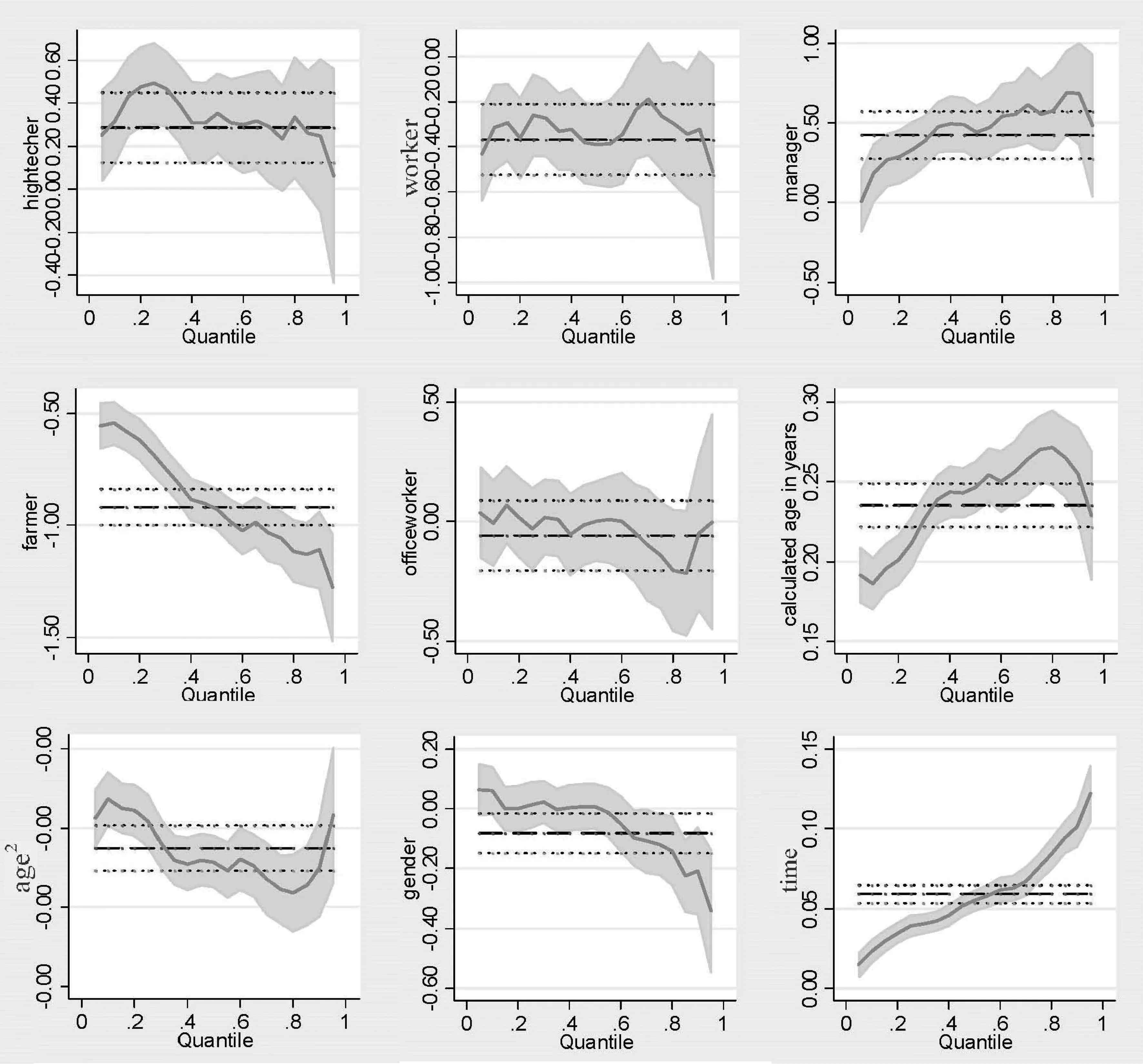

由于OLS 回歸系數是自變量對因變量條件期望的邊際效果,只能描述平均概念, 無法顯示不同身份地位的人群在不同肥胖指數分布區間的異質性。實際上,這種異質性正是我們所關注的問題,因此我們繼續采用分位數回歸方法(Quantile regression)將定量分析拓展到整個肥胖指數分布區間(圖1、圖2分別展示了社會身份地位對于被觀察者的BMI指數及腰圍影響的分位數回歸系數分布)。

圖1 社會身份地位對BMI指數影響的分位數回歸系數分布圖

對于處在轉型中的中國而言,在肥胖指數(包括BMI指數和腰圍)的低分位區間(表3、表4中的5%和20%分位),觀察值的主體位于偏瘦的區間內,即使相關的解釋變量對于肥胖指數(包括BMI指數和腰圍)有顯著正向影響,也只能說明相關解釋變量是導致被觀察者BMI指數或者腰圍增大的影響因素,不能說是導致被觀察者肥胖的影響因素。然而,在肥胖指數(包括BMI指數和腰圍)的高分位區間(表3、表4中的80%和95%分位),觀察值的主體位于超重或肥胖的分布區間內,相關的解釋變量如果對于肥胖指數(包括BMI指數和腰圍)有顯著正向影響,則清晰地表明相關因素就是導致被觀察者超重或肥胖的影響因素。

表3及表4所示的分位數回歸結果表明,高級技術人員身份對于被觀察者BMI指數的影響系數呈逐步下降趨勢,對于20%的低分位數區間其影響系數為0.476,但到了95%的高分位區間,高級技術人員身份對于被觀察者BMI指數的影響并不顯著。這意味著高級技術人員身份對于BMI肥胖的貢獻并不大,與表2的分析結果相一致,也與Lakdawalla & Philipson(2002)針對美國等發達國家高級技術人員的研究相一致[2]。其可能的解釋是高級專業技術人員由于擁有更多健康知識,其BMI指數總體處于健康水平。然而,高級技術人員身份對于被觀察者腰圍的影響系數卻呈逐步增強趨勢,對于80%分位數區間的影響系數為0.518,但到了95%的高分位區間,高級技術人員身份對于被觀察者腰圍的影響系數達到了2.371,為什么出現這樣的情況?其可能的解釋是高級技術人員雖然比較注重整體飲食健康,但大部分時間從事久坐式(Sedentary)工作,而久坐的生活方式成為導致高級技術人員腰部脂肪堆積的主要原因。

圖2 社會身份地位對腰圍影響的分位數回歸系數分布圖

對分位數回歸結果的進一步分析表明:在整個分布區間內,管理者身份對于被觀察者BMI指數和腰圍的影響系數均呈總體上升趨勢。在5%的分位數水平時管理者身份對于被觀察者的BMI指數的影響并不顯著,在20%分位數以后,管理者身份會顯著影響被觀察者的BMI指數,其影響系數也逐漸由20%分位時的0.286增加到80%分位時的0.580。在50%分位數水平之前,管理者身份對于被觀察者腰圍的影響都不顯著,在80%分位數以后,管理者身份會顯著影響被觀察者的腰圍,其影響系數則由80%分位時的1.671增加到95%分位時的2.659。即:在整體BMI指數及腰圍指數處于較低水平時,管理者身份對于被觀察者的BMI指數影響很小,而當整體BMI指數及腰圍指數處于較高水平時,管理者身份會顯著增加被觀察者的BMI指數,這意味著管理者身份對于BMI肥胖及中心型肥胖的實際影響比通過OLS回歸所顯示的影響程度更大。也就是說管理者身份會顯著增加被觀察者的肥胖風險,這與歐美發達國家的情況正好相反[2]。其可能的解釋是,在中國,管理者雖然擁有更多健康知識和更強支付能力,但在中國特定的文化背景下,可能需要應付更多的“夜宴類”高熱量攝入活動(具體的解釋參見第四節)。

與管理者身份相反,在整個分布區間內,一般工人身份對于被觀察者的BMI指數和腰圍均呈顯著負向影響。但在整個分布區間內,一般工人身份對于被觀察者BMI指數和腰圍的影響系數基本是恒定的,與OLS回歸系數基本一致。

在整個分布區間內,農民身份對于被觀察者的BMI指數和腰圍的影響系數均呈顯著負向影響。從5%到95%的分位數水平,農民身份對于被觀察者BMI指數的影響系數從-0.556提高到-1.279(負號代表負向影響),農民身份對于被觀察者腰圍的影響系數則從-1.328提高到-1.986(負號代表負向影響)。這意味著農民身份對于“抑制中國肥胖流行”的貢獻比通過OLS估計出來的結果還要大。

在整個分布區間內,辦公室工作人員身份對于被觀察者BMI指數和腰圍的影響都不顯著。年齡對被觀察者BMI指數和腰圍的影響則呈“U”型結構。

2.社會身份對于個人是否肥胖的影響研究

在控制了影響個人BMI指數和腰圍的核心控制變量以后,表3、表4的實證分析結果清晰顯示了不同社會身份對于被觀察者BMI指數和腰圍的顯著影響。要明確這些因素是否就是導致個人肥胖的影響因素?我們需要通過表5所示的實證分析結果來驗證。

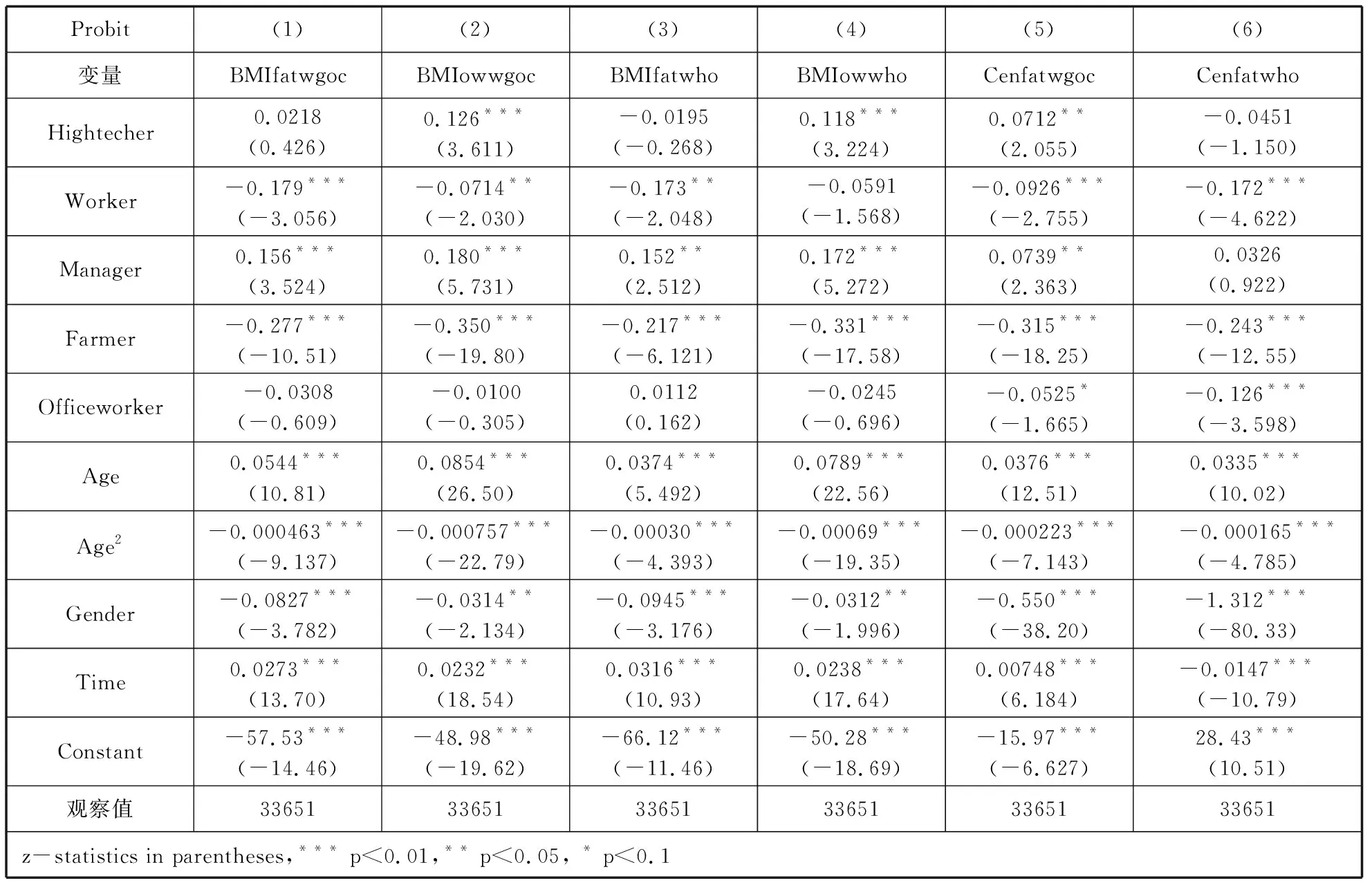

表5 社會身份對于是否肥胖的影響研究

表5的回歸結果顯示:在控制了年齡、性別、體檢時間等控制變量之后,管理者身份除了對被觀察者是否屬于WHO標準的中心性肥胖無顯著影響外,對于被觀察者是否屬于中國標準(WGOC)的BMI肥胖和超重、世界標準(WHO)的BMI肥胖和超重,以及中國標準的中心型肥胖均有顯著正向影響;高級技術人員身份對于中國標準(WGOC)的超重、世界標準(WHO)的超重以及中國標準的中心型肥胖有顯著的正向影響,但對于中國標準(WGOC)的肥胖、世界標準(WHO)的肥胖以及世界標準(WHO)的中心型肥胖則無顯著影響;一般工人身份和農民身份則對各類標準的超重和肥胖均有顯著的負向影響。肥胖的階層差異已通過表5的回歸結果清晰地展示出來,不同的社會身份面臨明顯不同的肥胖風險。

(三)不同社會群體面臨不同肥胖流行風險與健康階層差異之間是否存在因果關系

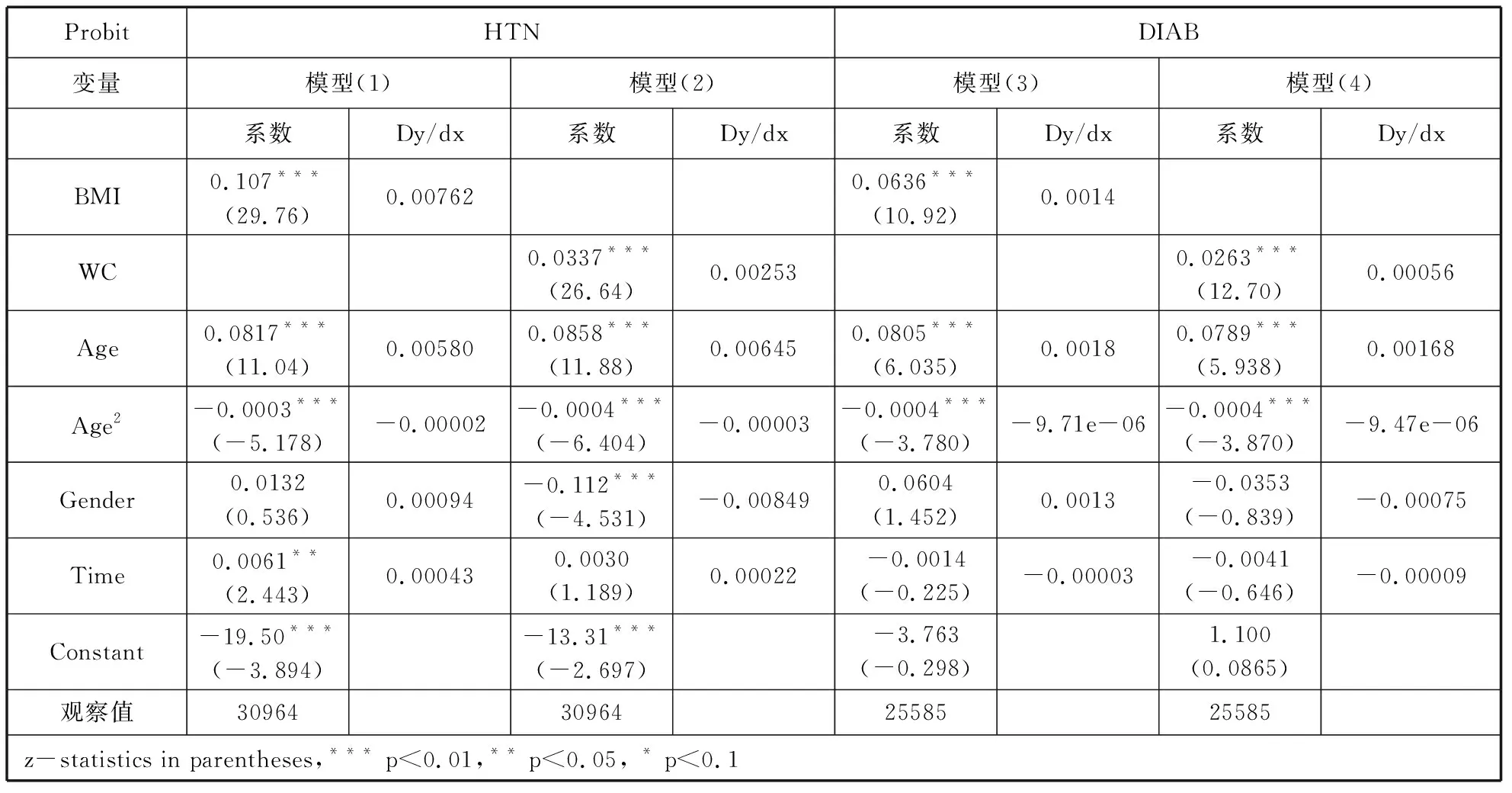

為了進一步驗證不同社會群體是否因面臨不同的肥胖流行風險而呈現出健康階層差異,本文通過實證模型(5)進行了實證分析(分析結果見表6)。回歸結果表明不同社會群體面臨的不同肥胖流行風險是導致健康階層差異的原因之一。根據表6的分析結果,被觀察者的肥胖指數(包括BMI指數和腰圍長度)對于其是否罹患高血壓、糖尿病均有顯著正向影響。被觀察者的BMI指數每增加1個單位,其罹患高血壓的概率將提高0.76%,罹患糖尿病的概率提高0.76%;被觀察者的腰圍長度每增加1厘米,其罹患高血壓的概率將提高0.25%,罹患糖尿病的概率提高0.06%。

綜合上文的實證分析結果,我們發現能夠證明不同社會群體因社會身份差異而面臨不同肥胖流行風險,進而引發健康階層差異的整個證據鏈條已經形成。接下來,我們嘗試解釋為什么會發生這樣的現象。

表6 肥胖對健康的影響

五、結論及政策含義

(一)簡要的結論

本文基于橫跨1989-2009年的CHNS數據,以高血壓和糖尿病兩種常見“富貴病”為例,綜合運用logit回歸、Probit回歸、分位數回歸等方法分析了中國社會是否存在健康階層差異,即不同社會群體面臨差異性健康威脅,及其背后的原因。

分析表明:中國存在健康階層差異,即:不同社會群體面臨差異性健康威脅。與美國等發達國家截然相反,在中國,管理者身份(包括企業管理者和政府官員)對于被觀察者是否患有高血壓和糖尿病有顯著的正向影響,農民身份則會顯著降低被觀察者罹患高血壓和糖尿病的可能性。

其可能的解釋是:管理者身份面臨更大的肥胖風險,而肥胖是誘發高血壓和糖尿病的主要誘因。

通過分位數回歸所做的更深入的實證分析結果表明:在整個分位數區間內,管理者身份對于被觀察者的BMI指數和腰圍的影響系數均呈總體上升趨勢,在5%分位數水平時管理者身份對于被觀察者的BMI指數的影響并不顯著,但在20%分位數以后,管理者身份會顯著影響被觀察者的BMI指數,其影響系數也逐漸由20%分位時的0.286增加到80%分位時的0.580。在50%分位數水平之前,管理者身份對于被觀察者腰圍的影響不顯著,但在80%分位數以后,管理者身份會顯著影響被觀察者腰圍,其影響系數也逐漸由80%分位時的1.671增加到95%分位時的2.659。這意味著,在整體BMI指數及腰圍指數處于較低水平時,管理者身份對于被觀察者的BMI指數影響很小,而當整體BMI指數及腰圍指數處于較高水平時,管理者身份會顯著增加被觀察者的BMI指數,即:管理者身份對于BMI肥胖及中心型肥胖的實際影響程度比通過OLS回歸所得到的影響程度更大。

進一步的實證分析表明:管理者身份對于被觀察者是否屬于中國標準(WGOC)的BMI肥胖和超重、世界標準(WHO)的BMI肥胖和超重,以及中國標準的中心型肥胖均有顯著正向影響;一般工人身份和農民身份則對各類標準的超重和肥胖均有顯著負向影響。

接下來,本文分析了被觀察者的肥胖指數對其是否罹患高血壓及糖尿病的影響,進而通過整個證據鏈條求證了不同社會群體面臨的不同肥胖流行風險與健康階層差異之間的因果關系。

(二)政策含義

為什么國外學者所發現的:“管理者”由于有能力支付更健康的食品以及健身消費并懂得更多健康知識而擁有健康身材的現象,在中國并沒有出現,而是陷入了“富人先胖”的怪圈?可能的原因是中國的“管理者”攝入了過多熱量又缺乏鍛煉,雖然有能力支付健康食品,但由于在中國特殊的國情下,管理者可能要參與連續不斷的“夜宴”,坐在飯桌上吃“大魚大肉”喝“佳肴美酒”并非出于自愿,而是不得不完成的工作[39-41]。當被迫攝入過量營養成為一種工作,而又沒有時間來鍛煉身體的時候,管理者就被迫陷入了集體肥胖的深淵,由此也成為高血壓、糖尿病等“富貴病”的易發人群。而位于社會底層的一般工人和農民,由于勞動強度很大,熱量攝入又很少過量,所以其肥胖風險會大大降低。最終導致中國與歐美發達國家呈現相反形態的健康階層差異。

在中國社會迅速轉型升級的背景下,上述邏輯鏈條的發現具有三條明確的政策含義:

其一,決策者可以從宣傳教育入手喚起“先富者”的健康意識,減少“富貴病”的發病概率。

其二,在全社會逐步走向共同富裕的背景下,應該引導公眾逐步走出“飲食社交”[41]的誤區,塑造健康向上的社會風尚。

其三,在轉型時期,公共衛生服務部門需做好充分準備,應對可能到來的“富貴病”高發階段。

參考文獻:

[1]Smith J P. Socioeconomic status and health[J]. American Economic Review, 1998, 88(2):192-96.

[2]Lakdawalla D, Philipson T. The growth of obesity and technological change: a theoretical and empirical examination[J]. NBER Working Paper 2002, No. 8946.

[3]Monteiro C A, Conde W L, Lu B, Popkin B M. Obesity and inequities in health in the developing world[J]. International Journal of Obesity Related Metabolic Disorders, 2004, 28(9):1181-1186.

[4]Van den Berg G J, Lindeboom M, Portrait F. Economic conditions early in life and individual mortality[J]. American Economic Review, 2006, 96 (1):290-302.

[5]白重恩,李宏彬,吳斌珍.醫療保險與消費:來自新型農村合作醫療的證據[J].經濟研究,2012(2): 41-53.

[6]封進,余央央.中國農村的收入差距與健康[J].經濟研究,2007(1): 79-88.

[7]王俊,龔強.醫療衛生改革政策、老齡健康福利影響與跨學科研究——“中國醫療改革與老年健康、福利跨學科研究”研討會綜述[J].經濟研究,2011(6): 157-160.

[8]解堊.與收入相關的健康及醫療服務利用不平等研究[J].經濟研究,2009(2): 92-105.

[9]Currie J, Hyson R. Is the impact of health shocks cushioned by socioeconomic status? The case of low birthweight[J]. American Economic Review, 1999, 89 (2):245-250.

[10]Case A, Darren L, Paxson C. Economic status and health in childhood: the origin of the gradient[J]. American Economic Review, 2002, 92 (5), 1308-1334.

[11]Currie J, Stabile M. Socioeconomic status and child health: why is the relationship stronger for older children?[J]. American Economic Review, 2003, 93 (5):1813-1823.

[12]Zhuo Chen, Meltzer D. Beefing up with the chans: evidence for the effects of relative income and income inequality on health from the China Health and Nutrition Survey[J]. Social Science & Medicine, 2008, 66 (1):2206-2217.

[13]Allison D B, Fontaine K R, Manson J E, et al. Annual deaths attributable to obesity in the United States[J]. JAMA, 1999, 282 (16):1530-1538.

[14]Adams P, Hurd M D, McFadden D L, et al. Healthy, wealthy, and wise? Tests for direct causal paths between health and socioeconomic status[Z]. NBER Chapters, in: Perspectives on the Economics of Aging, 2004, 415-526.

[15]Chou S Y, Michael G., Saffer H. An economic analysis of adult obesity: results from the behavioral risk factor surveillance system[J]. Journal of Health Economics, 2004, 23 (3):565-587.

[16]Cutler D M, Edwards E L, Shapiro J M. Why have Americans become more obese?[J]. Journal of Economic Perspectives, 2003, 17: 93-118.

[17]Adler N E, Ostrove J M. Socioeconomic status and health: what we know and what we don’t[J]. Annals of the New York Academy of Sciences, 1999: 896.

[18]Charles B L, Ruhm C J. Age, Socioeconomic status and obesity growth[Z]. NBER Working Paper, 2007, No.13289.

[19]倪國華,鄭風田.洋快餐對兒童健康的影響研究[J].中國軟科學,2012(6): 68-77.

[20]倪國華.我國居民肥胖的影響因素及肥胖的危害研究[D].中國人民大學博士論文,2013.

[21]World Health Organization. Obesity: preventing and managing the global epidemic[Z]. Report of a WHO Consultation on Obesity. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 1997.

[22]Must A, Spadano J, Coakley E H, et al. The disease burden associated with overweight and obesity[J]. Journal of the American Medical Association, 1999, 282: 1523-1529.

[23]Mokdad A H , Bowman B A, Ford E S, et al. The continuing epidemic of obesity and diabetes in the United States[J]. JAMA, 2001, 286 (10):1195-1200.

[24]Hossain P, Kawar B, El Nahas M. Obesity and diabetes in the developing world-a growing challenge[J]. New England Journal of Medicine, 2007, 356(3):213-215.

[25]Manson J E, Bassuk S S, Hu F B, et al. Estimating the number of deaths due to obesity: can the divergent findings be reconciled?[J]. Journal of Woman s Health, 2007, 16 (2): 168-76.

[26]Haslam D W, James W P T. Obesity[J]. Lancet, 2005, 366 (9492): 1197-1209.

[27]Kamal R, Marcelo L, William G, et al. Obesity-associated hypertension new insights into mechanisms[J]. Hypertension, 2005, 45:9-14.

[28]Rashad I, Grossman M. The economics of obesity[J]. Public Interest, 2004, 156:104-112.

[29]Bray G A. Medical consequences of obesity[J]. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2004, 89 (6): 2583-2589.

[30]Sobal J, Stunkard A J. Socioeconomic status and obesity: a review of the literature[J]. Psychological Bulletin, 1989, 105 (2): 260-275.

[31]Zhang Q, Wang Y. Trends in the association between obesity and socioeconomic status in U.S. adults: 1971 to 2000[J]. Obesity Research, 2004, 12 (10):1622-1632.

[32]Chen Z, Yen S T, Eastwood D B. Effects of food stamp participation on body weight and obesity[J]. American Journal of Agricultural Economics, 2005, 87(5):1167-73.

[33]Baum C. The effects of food stamps on obesity [R]. Contractor and Cooperator Report No. 34, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service, 2007.

[34]Chang V W, Lauderdale D S. Income disparities in body mass index and obesity in the United States, 1971-2002[J]. Archives of Internal Medicine, 2005, 165 (18): 2122-2128.

[35]Drewnowski A, Specter S E. Poverty and obesity: the role of energy density and energy costs[J]. American Journal of Clinical Nutrition, 2004, 79(1), 6-16.

[36]Maite Blázquez Cuesta, Elena Cottini, Herrarte A (Ainhoa). GINI DP 39: Socioeconomic gradient in health: how important is material deprivation?[Z]. GINI Discussion Papers 39, AIAS, Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies, 2012.

[37]Becker G S, Grossman M, Murphy K M. An empirical analysis of cigarette addiction[J]. American Economic Review, 1994, 84(3):396-418.

[38]Sturm W, Sandhofer A, Engl J, et al. Influence of visceral obesity and liver fat on vascular structure and function in obese subjects[J]. Obesity, 2009, 17(9):1783-8.

[39]倪國華,鄭風田.西式快餐、肥胖與公共健康危機——基于行為經濟學偏好理論的實證分析[J].中國農村經濟,2011 (9):37-48.

[40]黎相宜.關系消費的表演與凝固——當代中國轉型期飲酒社交消費研究[J]. 開放時代,2009 (1):89-98.

[41]邊燕杰,劉翠霞,林聚任.中國城市中的關系資本與飲食社交:理論模型與經驗分析[J].開放時代,2004(2):94-107.