回顧1900年:巴黎為何成為藝術之都

陳燁

有兩本書,我總是將它們放在一起看,一本是海明威的《流動的盛宴》,另一本是弗蘭克的《巴黎的放蕩》。后者在05年再版的時候改了書名,叫《巴黎的盛宴——1900-1930年間的藝術巴黎》,但我更喜歡之前的名字:巴黎的放蕩——一代風流才子的盛會,它道出了在一個特定時期和一個特定地點上的一段文藝風流韻事。用作家胡榴明的話說便是一群從四地慕名而來的“偉大的瘋子”共同構織的一段辛酸的、浪漫的、坎坷的經歷。

畢加索、海明威、阿波利納爾、阿拉貢、馬蒂斯、雅里、帕森、馬雅可夫斯基、佳吉列夫等世界著名的藝術家、作家、詩人,還有當時一大批來自世界各地的追求藝術追求理想的人們聚集在巴黎,尤其是塞納河邊的蒙馬特爾和蒙巴那斯街區,他們也許各有各的性格人品,千面百態,但卻擁有同樣對自由的崇尚,創作自由、思想自由和生活自由讓他們迸發出無窮的靈感和動力,在大膽追求大膽想象大膽創新之后,終于成就出二十世紀最“美好的時代”:立體主義、野獸主義、達達主義、超現實主義......

若要問為什么是這里成為藝術的殿堂,就要從十九世紀的“巴黎大改造”說起。經歷了近百年的政治革命之后,拿破侖三世即位,他要將巴黎打造成一個現代性的世界首都。于是,街道被拓寬了,高樓房屋和豪華旅館建起來了,下水道和城市供水系統重新規劃與修葺,1899年埃菲爾鐵塔現身,1900年開通地鐵……整個巴黎都改頭換面,從一個布滿小巷、形狀不規則、陳舊的中世紀小城,改造成了一個街道寬闊豪華、空間疏落有致的工業革命時代的現代都市。當時塞納河兩岸有一道奇特的風景,右岸凝聚著奢華,左岸自由而放蕩,在這隔著塞納河遙遙呼應的兩處地方吸引著全世界的文人和藝術家,他們成長于左岸的蒙馬特而活躍于右岸蒙巴那斯。

是這批藝術家成就了巴黎,也是巴黎容納了他們。巴黎的慷慨大度為他們提供了自由的場所,給了他們各抒己見、進行思想碰擊的空間。當人們渴望從傳統文化思想中掙脫出來,在新型的大工業時代獲得進一步發展的時候,思想文化領域的革命適時而至,是巴黎,為世界首先帶來了包括文學與藝術在內的全方位偉大變革,正如夏加爾的回憶:“在那些日子里,藝術的太陽只照耀巴黎的天空”。于是,今天,我們總是懷著無限的景仰,期待與巴黎盛宴的相遇。

上個月,座落于巴黎市區的巴黎小皇宮(The Petit Palais)舉辦了一場名為“1900年的巴黎:娛樂之都”(Paris 1900, The City of Entertainment)的展覽。這個展覽向我們展示了塞納河右岸的奢華與繁榮,在新興資產階級隊伍的不斷壯大以及富裕的情況下,消費的欲望被興旺的娛樂之都所刺激、滿足。什么是時尚?什么是流行?在這個精彩紛呈的年代,各種視覺沖擊讓你沉醉在充滿活力、波浪流暢的律動線條之中。

艾米力·葛萊(Emile Galle)、赫克多·吉瑪德(Hector Guimard)、路易斯·梅杰列(Louis Majorelle)、阿方斯·穆夏(Alphonse Mucha)、勒奈·拉利克(Rene Lalique)等人的杰作是此次展覽的一大看點。他們都是新藝術運動(Art Nouveau)中的大師,這個流行在1880到1910年左右的歐洲裝飾藝術運動結合了中世紀、洛可可藝術特色,還加入了東方審美特點以及新型工業材料,新舊的糅合共同表現出傳統的審美觀和工業化發展進程中所出現的新的審美觀念之間的矛盾。新藝術運動風格被許多批評家和欣賞者看作是藝術和設計方面最后的歐洲風格,因為在此以后,歐洲幾乎再也沒有這種地域范圍廣泛的藝術運動產生,新藝術運動展示了歐洲作為一個統一文化體的最后輝煌。它試圖打破純藝術和實用藝術之間的界限,內容幾乎涉及所有的藝術領域,包括建筑、家具、服裝、平面設計、書籍插圖以及雕塑和繪畫。

塞尚、莫奈、雷諾阿、畢沙羅以及維亞爾等人的畫作,羅丹、馬約爾以及莫里斯·丹尼斯等人的雕塑作品充分表現出二十世紀初現代主義的前奏之風。時髦、先鋒、富有活力是上述作品中散發出來的迷人魅力,我們從不同領域的作品中看到全方位反射出來的景象,得以一窺那個年代的時尚,那個年代的奢靡。當時藝術風格上對流暢優雅線條的運用也發展到服飾設計上,S型的外輪廓線、飄逸流動的腰線和裙擺,還有自然元素的應用。當時活躍的設計師有多塞(Jacques Doucet)、波阿萊(Paul Poiret)等人,但大家比較少了解的是當時一位不可忽視的女性設計師—Jeanne Paquin(帕康夫人)。Paquin的成名甚至比Poiret還早,她很早就開始探索擺脫S型及A型的設計。她是擔任1900年萬國博覽會服裝部分的負責人,她是第一位獲得法國榮譽軍團勛章的女性,她是第一位采用模特兒展示衣服的先驅,她是當時的名氣相當響亮的藝術家,而巴黎小皇宮的展覽就剛好展出了出自她手的服裝作品!

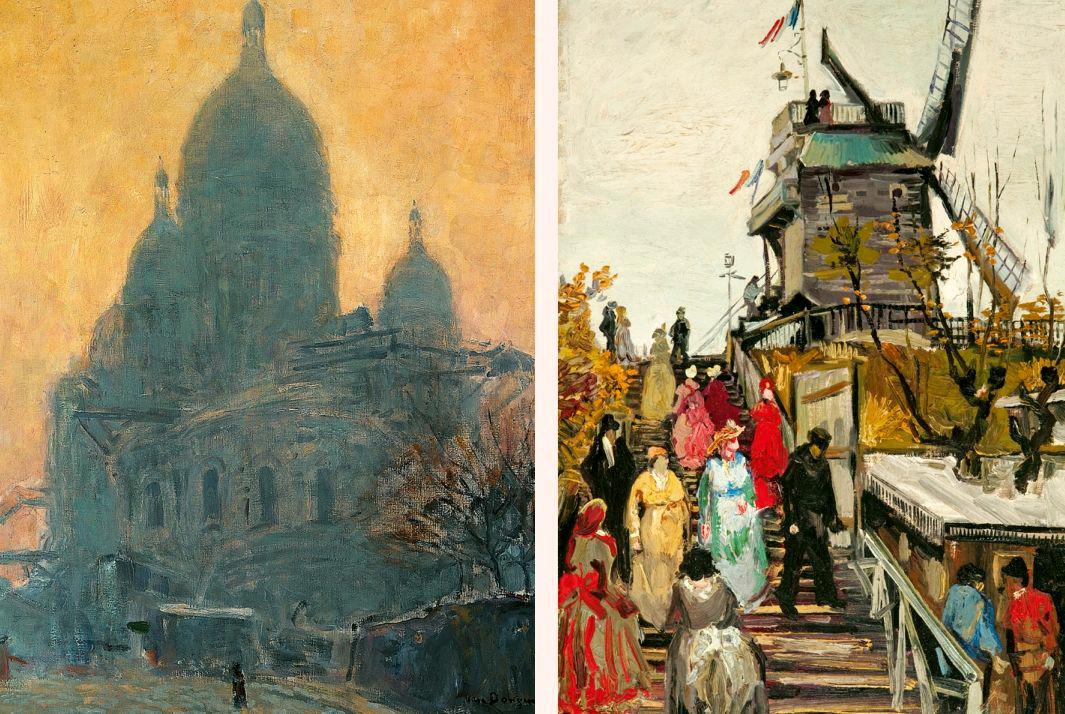

與此同時,塞納河的左岸正上演著另一種歌舞升平,一批有歌舞表演的俱樂部開始出現在它的大街小巷,一群波西米亞藝術家正在蒙馬特的獨特氛圍中綻放魅力。法蘭克福錫恩美術館(Schirn Kunsthalle Frankfurt)正在展出的《蒙馬特精神:1900年前后巴黎的波西米亞生活》(Esprit Montmartre. Bohemian Life in Paris around 1900)聚集了兩百多件來自亨利·德·圖盧茲·勞特累克(Henri de Toulouse-Lautrec)、梵高(Vincent van Gogh)、畢加索(Pablo Picasso)、蘇珊·瓦拉東(Suzanne Valadon)、德加(Edgar Degas)和其他著名藝術家的大師級作品,來顯現這股十九、二十世紀之交巴黎的“波西米亞”藝術風潮。

波西米亞源于法國詞匯La Boheme,是法國人對在歐洲流浪的吉普塞人的稱謂。到十九世紀初,這個詞開始與聚居在巴黎的貧窮而冒險的年輕藝術家相連,自由、貧窮、過著浪蕩生活的藝術家群開始受到關注。繆爾熱在1845年連載小說的《波希米亞人:巴黎拉丁區藝術家生活場景》生動地刻畫了19世紀上半期聚居在巴黎貧窮的拉丁區的一群青年藝術家的日常生活。他們是孤立又執著地堅守在生活邊緣的一群人,沒有固定的職業和收入來源,更談不上任何社會地位,但是他們擁有著精神上的完全自由,還有對藝術的狂熱喜愛,他們敢于對一切權勢和虛偽嗤之以鼻,他們以一種隨意和浪漫的非主流姿態成為整個社會反世俗的先鋒。

這個展覽用大量的歷史照片、海報和印刷品來講述這藝術史上最引人注目的章節,那個時代有在紅磨坊跳康康舞為生的輕佻女孩,華麗的咖啡館社交場景,或睡覺睡到中午把黑夜變成白晝、身無分文且酗酒的藝術家。伴隨著左岸精神氣質而來的是一批波西米亞俱樂部和新時代遭遇下的娛樂性,在一大批娛樂場所的孕育下,波西米亞藝術家們用他們的藝術定格了這些場景。

十九世紀末一座承載熱情與頹墮氣息的建筑——紅磨坊夜總會落成,這座以紅色風車為標志的俱樂部以上演其著名的康康舞而聞名,蜂擁而來的觀眾為蒙馬特增加了大量人氣,使蒙馬特的娛樂場所貼上公眾意識的標簽,與著名的由藝術家創辦、 有文學劇場性質、 影響深遠的波希米亞俱樂部——水療者俱樂部、黑貓俱樂部、蘆笛俱樂部共同勾勒出蒙馬特波西米亞夜生活的風貌。穿梭其中的藝術家們在這些特殊的氛圍熏染出別樣的藝術,就像英國學者愛德華·盧希-史密斯(Edward Lucie-Smith)所說的那樣:“一些藝術家在大眾心目中確立了其地位,不全是因為他們的藝術,而更是因為根據他們的生活所創作的傳奇。”勞特累克筆下的紅磨坊、梵高筆下的咖啡廳、德加的舞者......盡情展現了現代城市生活的快樂主義,逐漸被認可為新型藝術形式的彩色招貼畫以豐富的想象力和充滿活力的藝術手法反射出消費娛樂下的墮落生活。無論是作為商業活動的藝術作品,還是出于藝術追求的創作,在新時代的自由風氣之下,內在的藝術涌動逐漸開始向新藝術運動的傾斜:具有運動感的線條審美、瑰麗多姿的象征手法、裝飾性的形式理解。深處歡愉之都,在感受新生活帶來的張力和激奮的同時,波西米亞式藝術家們往往透過絢爛的精彩宣泄出陣陣的痛楚, 這些痛楚來自于喧鬧背后的焦慮、空虛與無助。

從這里孕育出的藝術席卷全歐,對內在精神和新藝術形式的追求成為藝術發展的動向。如果現代性是以科學技術、理性思潮為進步的標準,那么,這個進步的口號在藝術上的表現就是遭到拒絕,藝術家們更傾向于尋求精神性、烏托邦或者原始的替代品,正因為如此,才產生了各種各樣風格與運動。以各種主義的精彩形式創新為起點,逐漸邁向抽象。在休斯敦美術館(Museum of Fine Arts, Houston)推出《1900-1975的歐洲藝術》(European Art 1900–1975: Selections from the Museums Collection)一展中,我們可以從羅伯特·德勞內(Robert Delaunay)、亨利·馬蒂斯(Henri Matisse)、畢加索到馬克斯·恩斯特(Max Ernst)、瓊·米羅(Joan Miró)和伊夫·唐基(Yves Tanguy),慢慢觀看到上述進程。進入二十世紀的歐洲藝術從法國開始輻射出去,從象征主義走向抽象,這是對藝術無止境渴望的表現,出色的現代藝術作品一直延伸到阿爾貝托·布里(Alberto Burri)、盧西奧·豐塔納(Lucio Fontana)和阿爾貝托·賈科梅蒂(Alberto Giacometti)。

自由的巴黎種下了現代藝術以及其衍生發展的種子。各種流派的出現完全破除了藝術一直以來“可辨認的模仿造型形象”,繪畫成為一個獨立的物體,不再是其他物體的映照。隨之而來的是“反藝術”對傳統進行的徹底的批判和否定,觀念的加入讓“藝術”脫離“美術”,成為人對生存狀態的表達,在不斷地追求超越、追求升華的追逐中,漸漸回歸自我反省的理想中去。這些反傳統思潮的革命,都與藝術之都巴黎有著千絲萬縷的關系,巴黎的自由精神不斷激勵、指引她的選民探索藝術的奧秘,揮灑出一個大時代的光輝。

二戰后,世界藝術中心由巴黎轉移到紐約,但這無法磨滅巴黎對世界藝術所作出的貢獻,因為來自于巴黎的藝術驅動力依然發揮著作用,戰后的許多藝術家都從中找到著迷的原點。不管是立體主義還是達達主義等,這些原點開啟了后來的藝術家們不斷在作品中揭示其視覺語言的結構以及將視覺語言用于表達觀念、意見,乃至欺騙或操縱觀眾,同時他們還意識到藝術不應該受傳統媒介、傳統展示形式的約束。通過安東尼·卡羅(Anthony Caro)和尤迪特·里格(Judit Reigl)等現代藝術家的作品,展現了承傳下來的現代藝術嘗試探索創作材質的限制與可能,著力揭示表像和抽象之間的張力。接近一個世紀的歷史進程,也許所有向往藝術自由的人都會希望品嘗一下這場流動的盛宴,都會向往那個驚心動魄的藝術運動之都,十九世紀末二十世紀初的巴黎,似乎依然擁有無限的魔力,尤其是那個聲色犬馬與貧窮落魄與共、風流韻事與隱忍奮斗同在的左岸!

(編輯:九月)