讓攝影回到我們的生活

大門

在2013年連州國際攝影年展上,至少有三個體量較大也比較引人注意的展覽是跟日常家庭影像有關的。

“北京銀礦”是法國收藏家蘇文(Thomas sauvin)從回收站買來的五十萬張底片中,挑選出一部分照片來再現三十多年來中國人生活變遷。在朱大可看來,沒有任何職業攝影師的作品,能比這種大規模的影像人類學檔案,更真切地表達80至90年代中國人的私人夢想。奇怪的是,正是基于數碼相機的流行,中國人草率地丟棄了自己的膠片記憶,這種“現代化轉型”成全了蘇文,令他擁有一座巨大的文化銀礦,并獲得一種因遺棄而被自然贈予的微觀權力,讓我們得以窺視那些舊世紀的家庭秘辛。

以至于朱大可后來在給蘇文的頒獎詞里一再感謝他,感謝他從這些廢棄的日常家庭影像里打撈起了正漸漸離我們遠去的中國人的生活記憶。

“再上圈”是對年初在今日美術館展出的“隱沒地”的一次重新整理,去掉了那些攝影家和攝影愛好者們的作品,只留下西海固上圈組村民們自己拍攝自己生活的照片,依據作者年齡從小到大編排展覽的順序,以便讓我們去比較發現從孩子到成年人的視覺天性的變化。并放大一張他們自己最喜歡或者覺得最重要的照片,在邊上附以他們本人的一句話解讀,再從他們的原始數據里按照“攝影”的要求選擇了十來張照片,并用鏡框裝裱的形式使其呈現一種“作品”的感覺。由此我們可以對比出我們所謂的“攝影”跟村民的日常家庭影像之間的巨大反差——當我們著意于某種審美的意趣的時候,他們更在乎自己的生活經驗跟情感體驗。一張構圖不是很清晰不講究的大蘿卜的照片下面寫著一句“我們種的蘿卜,能賣兩個錢,冬天也能省兩個錢,發了芽的蘿卜,也好看!”足以瞬間秒殺那些用我們的符號和語法刻意營造編排出各種自以為情境妥當的“作品”。

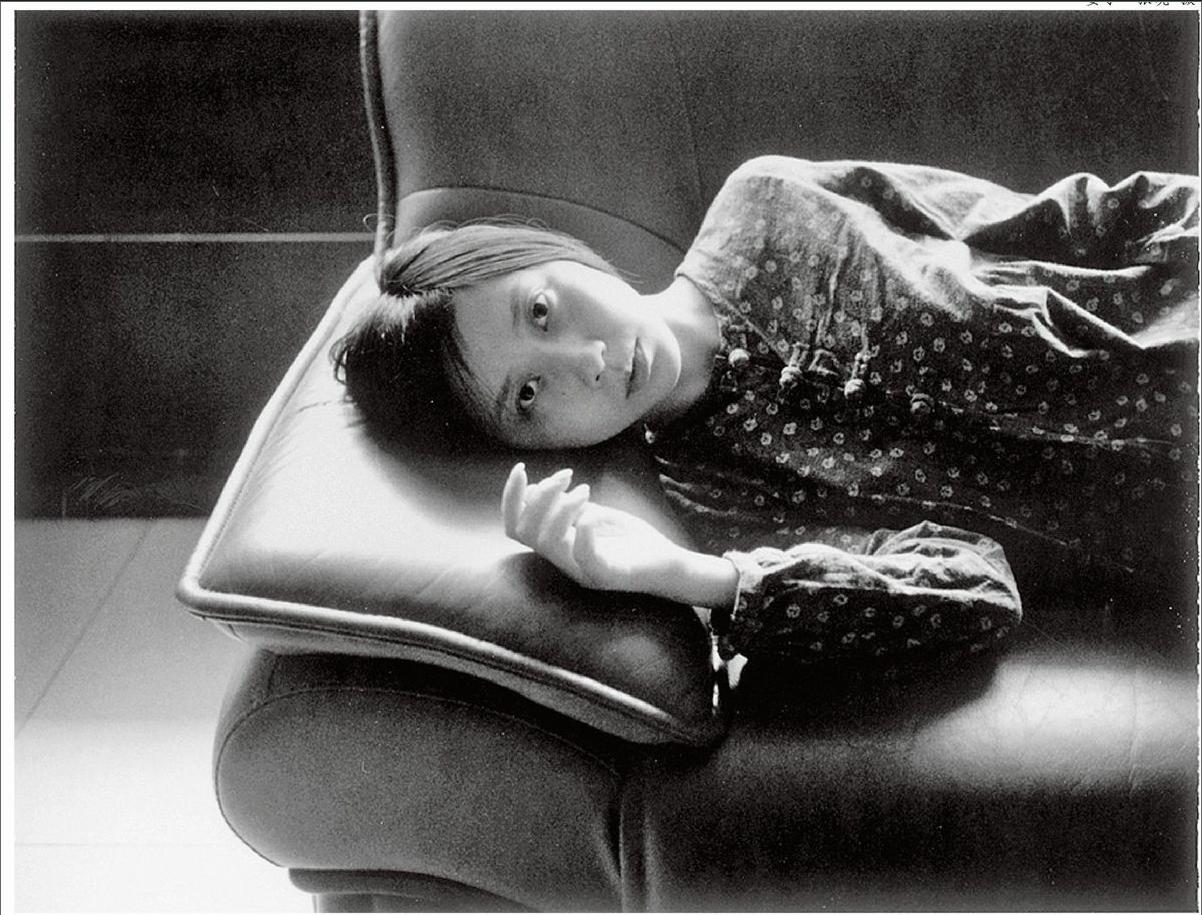

“攝影師跟他的孩子們”是一個很有愛的展覽,展覽中出現的照片全是有關攝影師拍自己家的孩子,或者是攝影師跟自己孩子在一起的照片。當然這里的攝影師是一個籠統的稱呼,他們當中有的是策展人,有的是藝術家,有的是媒體記者,但面對自家的孩子的時候,他們的身份全部自然地變成了父母,這些非作品的家庭照片也讓攝影回到了生活的原點。個展覽在某種意義上也試圖在提醒我們:生活本身比一些不知所謂的“藝術”更有意思,也更有樂趣。

以上三個展覽中后兩個都是我做的,而其中的“攝影師跟他的孩子們”其實是我2009年在麗水國際攝影節上“嗨,親愛的!”的一個延續。當時那個展覽是攝影師拍攝自己的愛人的照片,參展攝影師有任曙林、唐浩武、EMI、陳有為、聶磊等人,相對來說,屬于情感上要比拍孩子私密許多的家庭影像,在那個展覽里,我當時試圖探討當攝影者跟被攝者處于情人或者愛人這樣一種獨特關系的時候,影像的功用和樣式的特點。

我當時在展覽前言中寫道:“……有人說,攝影是一種侵犯:也有人說,攝影是一種偷窺,還有人說,攝影根本就是一種對世界進行意淫式的收藏……但在這些照片里,我們讀到的卻是另外的一種語言和心境:攝影可以是一種欣賞和愛慕的方法,攝影也是一種調情的工具,它當然更可以是一種私密空間里情感的記憶載體……我們可以用攝影去享受相愛的歡娛,也可以用攝影去化解失戀的憂傷,攝影是我們戀愛、生活的一種手段,甚至就直接是組成的一個部分……”

四年后,我希望再次用一個展覽來強調我這個觀點——我們應該讓攝影跟我們自己的生活關系更加緊密一些,所以前言更加直接明了——“從功用的角度出發,相機和筆一樣都只是工具,但問題有趣在于我們不會認為擁有一支筆的人就是書法家或作家,卻往往會把擁有相機的人看作是攝影師或愛好者、發燒友,總之,跟口袋里揣著支筆的人比起來,他容易被人看成是具備某種技藝甚至由審美特長的人。

事實當然不是如此,對于一個人均GDP正奔5000美元而去的國家來說,社會消費結構早已登上了一個新的臺階,如同上世紀60年代的美國、70年代的歐洲、80年代的日本一樣,中國人正迎來一個休閑旅游的消費熱潮,照相機已然成了每個家庭的必備小家電。可惜的是,很多人對攝影的了解還停留在30多年前的記憶里,那時舉著照相機的人往往就是掌握著藝術、宣傳的權力的人。今天依然有許多人沒有與時俱進地意識到,當照相機幾乎成為這個驟富國家最熱門“快銷品”的時候,攝影的那些光環其實已經悄然褪去,成為通往他們所謂的“藝術”的最廉價通道。

所以,當我們重新回顧最初對相機的渴望時會發現,這個時代繼續賦予擁有相機的普通人以一種特殊的身份多少有點自欺欺人,事實上,許多人并沒有多少藝術的野心和能力,他們最初只是為了能收藏自己的生活收藏自己的記憶,記錄那些讓人難忘的快樂時光,記錄身邊那些可愛的人們……

面對自己的生活,這才是回到原點的攝影,才是無數大眾影像的終極意義所在,比起那些裝模作樣無病呻吟的作品,直面生活的真誠顯然更能打動人心。

事實上,對日常家庭影像的關注并不是我們這個時代特有的,縱觀攝影史,家庭影像一直都是它非常重要的組成部分。早在1 9世紀,照片就已經深刻地參與到中產階級的家庭生活中,人們不但將那些充滿異國奇觀的照片用來增加家庭生活的樂趣跟舒適度,讓它們像今天的電視機一樣成為家庭娛樂的一部分,同時還讓家庭照相簿負責向人們展示他們的生活全景,其中既有關于他們家庭內部生活的,也包括他們跟外部的世界的關系。

我們從威爾遜爵士(Sir Arnold Wilson)保留下來的那本著名的家庭相冊中,就能看到當時大家族由女性特質濃厚的家務生活跟男人們在軍事或者商業上的冒險生活相輔而成的那種時代感。在麥克林托克(Anne McClintock)看來,這些家庭相冊“已經成為英國帝國主義身份中不可或缺的一部分”。西方人尤其是歐洲人的這種家庭相簿大都由子嗣繁盛的家族長者保管,一代一代地傳承下來,至今都保管得很好。以至于我們看到的關于中國晚清時期的影像往往會出于歐洲某個家族的家庭相簿。我的朋友沈迦先生近年來致力于中國近代基督教史及蘇慧廉(William Edward Soothill)研究,歷經數年,走訪太原、北京、香港、澳門、牛津、劍橋及英倫半島等蘇慧廉生活過的城市,重返歷史現場、尋找歷史后人,這一走訪不打緊,居然還順帶著在他后人保存的家庭相簿里打撈出了關于溫州這個城市最古老的影像資料。endprint

但這種類型的家庭相簿在中國卻并不常見,基于文化的差異,也基于過去一百多年來這個國家戰亂和社會動蕩的原因,像歐洲人的那種家庭相冊在中國人的家庭里得以流傳的并不多見。雖然早在1846年的紐約就已經有了16家照相館,十年后更是達到了71家,當時拍攝一張肖像不到一美元,在法國拍張小肖像印成100張只需要50法郎……但對50年后的中國人而言,拍照依舊還算是比較奢侈的事情,以當時上海的“王開照相館”為例,拍一份照片要3到6塊大洋,基本相當于普通人家一個月的開銷,所以只有一些富有而且講究的家庭才會拍攝大量的家庭照片。然而之后的數十年許多家庭不是在戰爭的顛沛流離中遺失了這些相簿,就是在歷次政治運動中銷毀了那些帶有舊時代生活罪證的家庭照片。

2005年之后,隨著老照片收藏的興起,一些有幸保留的家庭老照片才得以進入人們的視線,其中最受關注的有兩個案例:一是《破譯老照片密碼》背后的故事。2007年初,北京收藏家劉鋼從舊貨市場上購買了9。0張老底片,當時除了底片上的影像,這批資料中沒有夾帶任何可供借鑒的文字信息。然而,就憑著膠片上影像攜帶的場景、環境、人物、服飾、物件等信息,在楊浪、許揚等一批博聯社博友的努力破譯下,最終從中追溯了一個家族的百年歷史;二是仝冰雪收藏的“一站一座一生”,一個名叫葉景呂的普通中國人,生命跨越了“清末、民國和毛澤東時代的中華人民共和國”三個時期,堅持連續62年每年都到照相館給自己留存一張肖像照片,戰亂離合都沒有中斷他這種獨特個人記錄方式,完整地留下了個體生命在大歷史中流逝的完整過程,保持著他自己做人的尊嚴。這兩批影像的收藏讓人們看到了老照片,尤其是家庭老照片的寶貴價值,當我們在一個更大的歷史場域去審視這些影像的時候,能看到大歷史的側影和它豐富生動的細節,這是以往口頭、筆墨歷史記錄所無法呈現的。

從技術角度來看,正是1888年后喬治·伊斯曼(George Eastman)發明的系列柯達照相機將早期復雜的攝影工藝迅速簡化,使得攝影開始走進了家庭的日常消費。而隨后的每一次技術革新推出的更加方便乃至“傻瓜”的工具,則最終把人類的生活無孔不入地在各種材質上曝光成像。因著整體現代化的進程的落后,中國攝影消費也一直遠遠落后于西方社會,但這種情況隨著最近30多年的經濟發展很快就得到了完全的改變。

經濟的富足和眼界的開闊給人們帶來了極大的自信,今天的中國家庭影像不再像以往那樣被動地在照相館、攝影師這樣的第三者面前展示自己的生活,而是主動地進行自我記錄,這些照片很多時候跟傳統意義帶有強烈的審美需求的“攝影”樣式已經有了很大的區別,蘇文“北京銀礦”的那些照片基本上代表了過去30年間中國民間家庭影像的大致樣式:在風景名勝地留影,在新居里留影,在新家電、新家具前留影,穿著漂亮的時髦衣服留影,帶著一種對新生活的美好憧憬,自然而又天真。

但攝影師的家庭影像卻不僅僅停留在這樣的喜悅上,因為對攝影這個媒介理解,往往使得他們更具有一種歷史的洞見力,他們深知即便是一個普通小家庭的家庭史一個平凡人的個人史,在影像化的歷史敘事中都會有著非常經典的實證意義和迷人的故事魅力。張新民、安哥、賀延光幾乎是用一種“編年史”的方式來拍攝編輯自己孩子的成長故事,丘和楊菲朵用溫暖詩性的語言來表達一個初為人父人母的那種細膩真切的情感體驗,孫彥初的照片給我們帶來的是生命歷程的驚鴻一瞥:王昕偉則直接讓孩子成為自己的創作對象……這些攝影家或批評家們在今天用各自的方式建構私人家庭影像檔案的同時,也讓我們看到攝影對生活的意義比那些不知所云的藝術更有意思,也更有意義。

當然,在一個全民攝影的時代,面向家庭,面向生活的影像已經無需提倡,不論是有意識的秀幸福還是無意識地被片刻感動,它都正在被源源不斷日夜不停地制造出來,這些鋪天蓋地的記憶碎片最終都會匯入到那條淌向未來的歷史河流,在時光的映照下,閃爍著我們今天的光芒。

或許唯一需要提及的是,人們該怎樣去保留這些照片?毀于戰火,毀于動蕩的社會悲劇也許不會再發生在我們這個時代,但蘇文的“銀礦”——那些被任意丟棄被當廢品收起的膠片,又分明讓我們看到太快的腳步讓我們對待自己生活記憶實在有點輕率得可怕,或許多年后的另一個蘇文是在電子垃圾里的廢舊硬盤和存儲卡里打撈我們今天的生活!

所以,做一本家庭相簿吧,不論是紙本的,還是電子的!多年后,白發蒼蒼的我們都需要在花園里或者壁爐前翻閱我們自己的生活。endprint