三萬零二百一十九天

黎朗

父親入土為安是在他去世之后的第一個清明前夕的某天。黑色的墓碑上簡約地鐫刻著父親的名字和他出生與去世的日期,當然還有兩個日期問的連接號,以及家人的名字。

我凝視著再簡單不過的連接號,不禁地在想,父親在這個世界上生活了多少天?一個人到底能在這個世界上生活多少天?極簡的符號濃縮了人整整一生的時間?這是一個很簡單但是沒有人能回答得出來的問題,同時這也是很無聊的問題。很多人都不太關心自己在這個世界上生活過多少天。對于活在這個世界上的人來說,因為還活著,還要繼續活下去,所以他沒有時間去想這個問題。對于那些離開了這個世界的人來說,因為他們已經離開,所以也沒有人去關心了。

我父親在這個世界上生活了三萬零二百一十九天,是的,我以非常笨拙的方法得到了這個非常無聊的問題的答案。因為我很關心。父親生活過的每一天不僅對他來說很重要,對于我來說也同樣重要。可能父親不想這樣認為。

我不愿父親像其他已經離開這個世界的人那樣,只把出生的日子和去世的日子銘刻在墓碑上,然后用一個短短的連接號就概括了一個人并不精彩的一生。我也知道其實到最后連這兩個特殊的日子也終將會被人們遺忘。我想要把那短短的連接號從父親的墓碑上抹去,把他曾經在這個世界上生活過的每一天都還原出來,就在這樣的意念指引下我開始了漫長的書寫工作。

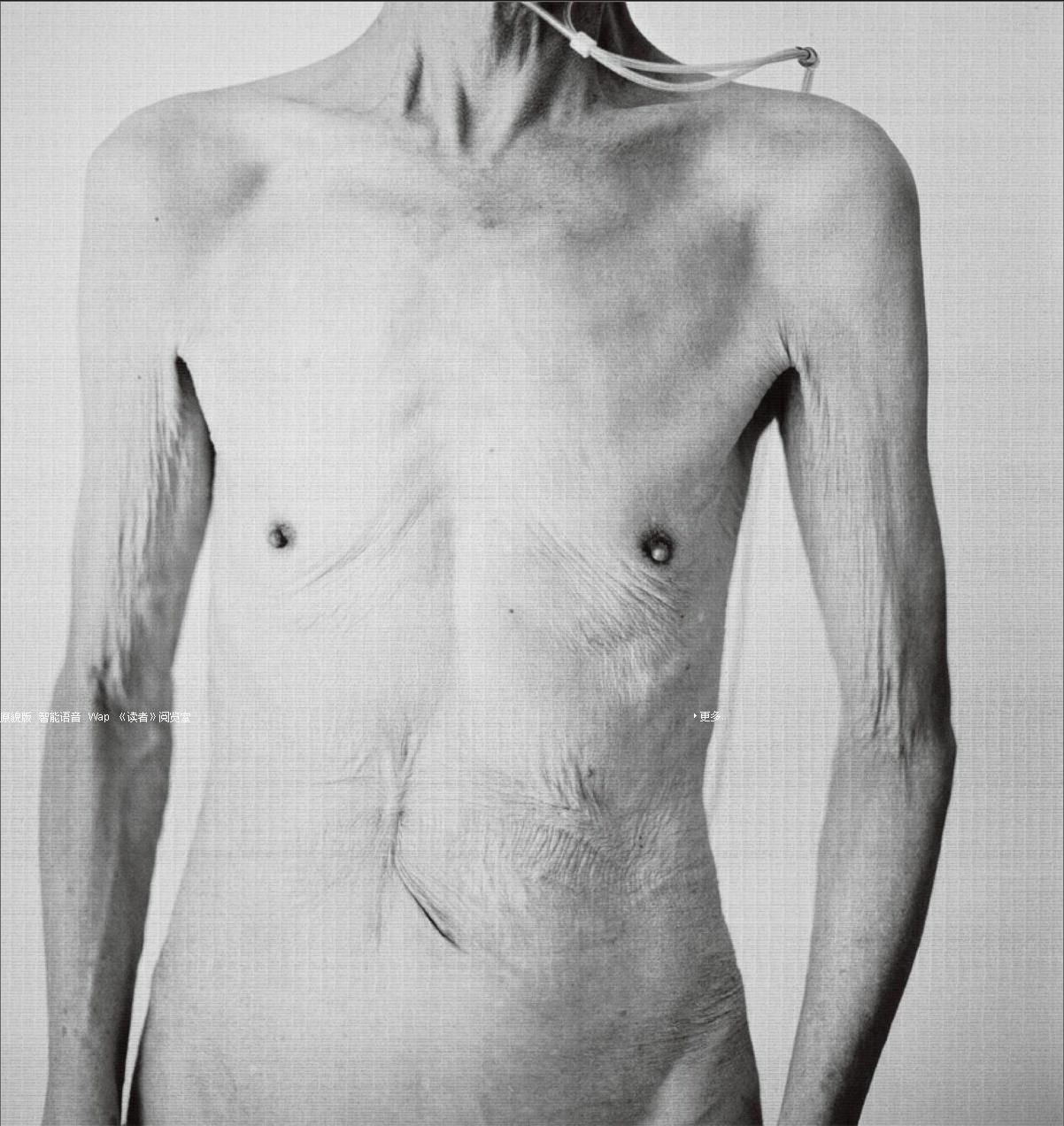

這短短的由8個數字組成的日期一次次地被我書寫在關于父親身體的照片上,書寫在父親留下的遺物的照片上。夜以繼日地書寫,這個過程是緩慢的,以我的時間的消耗來構筑父親生活過的時間的呈現,以滿足我虛幻的臆想,從而把父親的一生書寫完整。

通過這樣的書寫過程一次次把我帶回到父親曾經生活過的每一天,也一次次地完成了我對父親曾經生活過的世界的想象和回憶,對父親的記憶也由模糊變得清晰,直到父親在這個世界上最后的一天,這天發生的事情仿佛就像發生在昨天一樣。

在我看來,父親度過了平淡的一生。在社會上他完全是可以被忽略的人,他的離開和任何一位普通人的離開一樣普通。普通得讓我們會很快地忘記。而我一直在以我的方式抵抗著這樣的遺忘,抵抗著隨著時問的流逝對父親的記憶和情感慢慢地模糊。

這種書寫過程是一次奇怪的體驗。endprint