人間悲喜劇

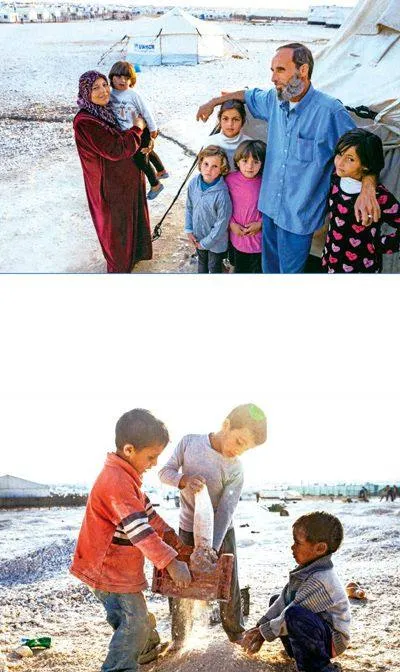

避難的火山口

“生活在持續不斷的炸彈聲中,每天在街上目睹死亡,有時甚至能聞到尸體的腐臭味……我真的再也無法安睡,為了生存,我只能逃離家鄉。”艾沙慢慢講述著,褐色雙眼中流露出的悲傷直觸到人心底。雖然才63歲,但是艾沙看上去仿佛一個年過八旬的老人。走進他“家”,便見到一名雙腿殘疾的19歲青年,他是艾沙的孫輩之一,是一年前在大馬士革的一次騷亂中受的傷。艾沙的鄰居已經80歲高齡,同樣曾在戰爭中負傷,逃亡至此……扎塔里難民營中的每一位避難者都有著令人心碎的故事,所有人都曾經歷過喪親之痛。

扎塔里位于約旦首都安曼北部,起初難民營里只設有帳篷。這里冬夏兩季溫差極大,夏季最高氣溫可達40°C,而冬季最高氣溫只有-2°C,時不時還會有沙塵暴和暴風雪來襲。難民營以東300公里外便是伊拉克,向北30公里外是敘利亞,以色列離這里也僅有50公里……如果我們將中東比作火山,扎塔里便是火山口。

“如今,難民人數已超過10萬,分布在12個區。” 聯合國難民事務雇員基利恩·克萊恩·施密特說,“90%的難民來自敘利亞南部的德拉市。每天都約有2000名新難民來到這里,這種狀況將持續到何時?最終難民人數將會達到多少?究竟會產生怎樣的影響?答案無人知曉。”

祈禱聲、喇叭聲、發動機聲——聲聲道不盡的紛亂

沖突伊始,便有60萬敘利亞人跨過約旦邊境來尋求避難,大批難民的涌入讓約旦人感到恐慌。發生在1970年9月的“黑九月”事件沖突曾造成3000人死亡,10萬人受傷,而40年后,伊斯蘭教引發的另一場沖突又使大批民眾流離失所,這讓約旦人深感憂慮。

扎塔里的“香榭麗舍大街”上整天熙熙攘攘,運送物資和難民的卡車絡繹不絕。長長的瀝青馬路上,攝影師用膠片定格一幅幅生活畫面:裹著頭巾的女人們抱著孩子,在逆光中投下朦朧的剪影;另一些女人拖著沾滿灰塵的鞋子,懷抱面包籃,和健談的男人們擦肩而過;一些男人穿著邋遢,不修邊幅,甚至還有些痞里痞氣的;而另一些人,略上年紀,風格老派,面帶微笑,衣著整潔。

哈喇味充斥著快餐店。人們說營地里最好的餐廳是“安博的小館”(Chez Abou)。一位難民離開難民營后不久又回來了,因為“這里的生意比外面好做得多”。我們在那里吃了烤肉、土豆和用傳統醬汁烹制的菜肴。

在街上我們碰到了一群小男孩,12歲左右,衣衫襤褸,躁動不安。他們在一輛小推車上嬉戲,又跟在一輛小貨車后奔跑,一個小家伙還緊緊抓住車尾,惹得司機一頓臭罵,把小伙伴們都逗笑了。

祈禱的召喚聲、出租車的喇叭聲和引擎的轟鳴聲,這一切的喧囂聲都給我們留下了深刻的印象。每天,350多輛重型卡車輪番開過狹窄的小路,掀起滾滾塵煙。難民營位于約旦境內的沙漠地帶,除了茴魚,另一種資源也無比珍貴——水。每月各協會組織分發4200立方飲用水,大約相當于50個奧運會游泳池的水量,而每日也會產生200萬升污水。一位日本非政府組織應急救援專員卓有成效地改進了排水排污系統,避免了積水和疾病傳播。盡管如此,螨蟲和老鼠仍很難被消滅。

勤勤懇懇、自食其力的敘利亞人

扎塔里的“香榭麗舍大街”終日熙熙攘攘,店鋪興隆,其熱鬧程度與巴黎真正的香榭麗舍大街恐怕不分伯仲。街道兩邊遍布私售香煙的煙草店和搖搖欲墜的棚鋪,皆用鐵皮和木板草草搭成。和巴黎一樣,所有店鋪每晚22點打烊。食品雜貨鋪、面包店、網吧、臺球廳……應有盡有,在這里共有超過3000家店鋪。其中有幾百家水果蔬菜店,店里所售品種繁多:卷心菜、青檸檬、甜椒、香蕉、小西葫蘆、洋蔥等。街道上還設有其他物品專賣店:廚房用具店、玩具店、鳥店、糖果店、布料店、服裝店、鞋店、內衣店、肥皂店和香水店,甚至還能找到有格調的婚紗店。在這里,舉辦婚禮的次數就同每周出生的嬰兒一樣多。美麗的小女孩加扎勒已經5個月大了,“我們剛來這里不久,她就在難民營的婦產醫院中降生了。”加扎勒的爸爸說。他今年43歲,是一名體育教練和健美冠軍。

在扎塔里,生活很平靜。難民們販賣商品、消費購物、喝咖啡、建起簡陋卻堅固的居所、布置房屋、搭建鴿棚、用鐵絲網圍起院屋、耕種菜園……在距“香榭麗舍大街”幾條街之隔的居民區里,一位掉了牙、頭發花白的老者,正建造著一座噴泉,他微笑著,粗壯的手上沾滿濕水泥。而另一位老者正在挖一個游泳池!

短短一年的時間里,扎塔里變成了一座城市——約旦人口第四大的城市。敘利亞難民成為了這座城市的居民。“這簡直難以置信,從無到有,他們以驚人的速度重建了原有的生活情景,這是史無前例的。”人道主義救援人員感嘆道。

頭幾個月過得最為安逸舒適:流亡者慶幸遠離了戰爭。然而,在經過了嚴酷的寒冬后,許多人開始為居住在這樣的房子里感到辛酸,對無止境的沖突感到絕望,同時也對未來充滿了憂慮。所有人都因不能回家而深感失落。艾沙對記者說:“這里是一個微型社會,也會存在暴力和人際沖突。起初,男人們十分好斗,他們掏出匕首,朝看不順眼的人扔石子,小混混們控制了難民營。如今,一切都恢復了正常,掌控權重又回到長者和明理之人的手中。許多男人外出工作,每天賺取幾第納爾的收入,女人們負責照顧家庭。”

“那些呆在家里、兩手插兜、好逸惡勞的人,財富是不會眷顧他們的”——在難民營里,這句敘利亞古語成為了所有人的信條。有些人裝點家園,有些人經營買賣,有些人采摘橄欖。敘利亞人勤勤懇懇,自食其力,連孩子們也不例外,尤其是小男孩們。艾沙欣慰地說:“在這里沒有小孩,只有小大人。”

在一個尚無人居住的街區,三四歲的孩子們蹲在地上,赤著腳,臉上沾滿泥土,拿著與他們一般高的鶴嘴鎬,把石頭打碎,收集沙土用來制造水泥。有了水泥,就能建造飲水站和衛生站。每車沙土能換取80歐分。50米外,是當地一所學校的操場。下午3點30分,小女孩們頭戴彩色頭巾,背著印有“unicef”(聯合國兒童基金會)字樣的書包,笑著從我們面前經過。巴林、卡塔爾、沙特阿拉伯三國為學校提供資金支持,贊助1.5萬名兒童上學的費用,其中大部分是女孩。對于她們來說,這是一個難得的機遇,因為在敘利亞本國,很多時候女孩們無法享受到同等的教育。

濃濃鄉愁

戰爭給孩子們帶來了沉重的傷痛,他們煩躁不安、自由散漫,同時也敏感脆弱。在街角,我們遇到了一個坐在輪椅上的男孩,在骯臟不堪的帳篷里,我們又見到了一個因轟炸而失聰的女孩。在礫石小路上,孩子們紛紛訴說恐怖的記憶。“我見過很多死人。”一個孩子說道。“燒死的或是被砍頭的。”另一個補充道。其他的孩子們膽小害羞,一言不發。

27歲的卜拉希姆已經是成年人了,他有著一雙棕色的眼睛和一身古銅色的皮膚。他和21歲的妻子漢薩以及兩個孩子一起生活。他們住在由旅行掛車改建的房屋里。屋里有電視,廚房里還有兩個電爐,他們甚至還有一間浴室——雖然只有冷水,屋外有綠油油的花園。“這能喚起對故鄉的回憶。”卜拉希姆說,“我曾是政府警察,曾有美好的生活、豐厚的收入和穩定的居所。后來,我參加了敘利亞自由軍,在監禁中被折磨了9個月。每分每秒,我都以為生命即將終結。在扎塔里,我感到很幸福,也很安全。但是如果戰斗還要持續下去,我想要回到敘利亞去,干回我的老本行。在約旦,我是在慢性自殺。長痛不如短痛,還不如在大馬士革來個了結。”

安博·拉法特,47歲,也想要回到敘利亞,但他是因為別的理由。“在這兒”,安博·拉法特說,“即便住在城堡里,我也不會覺得幸福。我想念家鄉的一切!”漆黑的眼睛,茶褐色的皮膚,棱角分明的臉龐,精心修理過的灰色胡須——拉法特是一位美男子。他赤著腳,盤腿坐在一張地毯上,手里拿著一杯土耳其咖啡,凝視著墻上的畫作。墻上掛著一幅風景畫,一把卡拉什尼科夫沖鋒槍,上面還刻著一些阿拉伯文字。它們象征著他對祖國的熱愛以及對政府的仇恨。他的12名親人都被巴沙爾·阿薩德的武裝部隊殺害了……他的一個兒子在黎巴嫩,另一個在敘利亞參與戰斗。“我在等一位叔叔來扎塔里接替我,然后我就可以回去找我的兒子們了。”他平靜地說。

下午5點40分,破敗的屋頂上人頭攢動。人們紛紛用手機給位于前線的親人們打電話。接下來就到了晚餐時間。富裕的家庭吃些水煮蔬菜和肉,而其他人則以米飯、薯條和餅干果腹。很多要離開難民營的人提前賣掉了取暖設備,于是,在帳篷里,也只能靠喝些熱茶取暖。

[譯自《巴黎競賽畫報》]