張峻明·時光的痕跡

尚輝

藝術感言

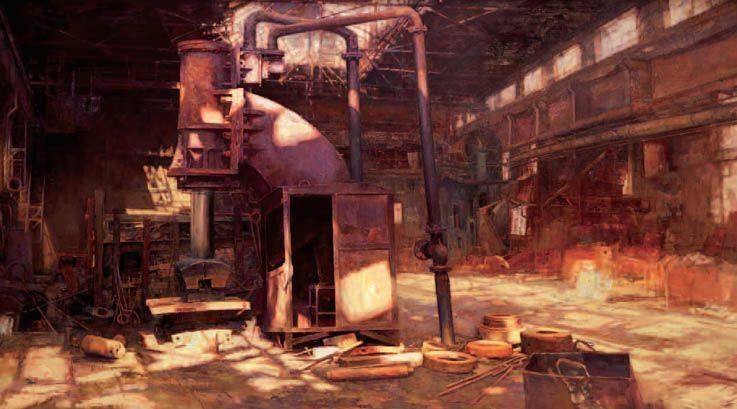

我選擇了最為明確直白的寫實語言,來敘述中國上世紀六十年代三線工廠一幕幕感人的故事,以及留下的痕跡與思考。它延續了我這幾年來一直剪不斷理還亂的思緒的追求與表達。

這種在當今社會逐漸被后現代工業化取而代之的消失的風景中包含了幾代人的夢想,現實與失落。

在每一次完成一幅作品的過程中,自己總是被帶回到那段火紅的年代,激發自己在尋找和涂抹過程中,有著對現實的人文關照。

時光的刻度是等長的,但我們每個人在不同環境對于這等長刻度的時光感受卻并不相同。在空中飛行一小時的感受,也許會比在地面生活的一小時顯得漫長而難耐得多;在人的一生中,也許童少年時光的記憶會比年邁時光的記憶要漫長而細微得多;在文學藝術家的心靈里,也許對歲月流逝的感傷要比普通人敏感而豐富得多。在某種意義上,所有的藝術創作都是對短暫生命時光發出的哀號與痛惜,藝術作品也總是從這種人類難以改變的劫難中喚起人們對于生命與生活的熱愛。

張峻明的風景油畫雖然不以描繪優美奇幻的景色為主題,甚至于他的畫面從沒有出現人,但他的作品無疑記錄了時光在自然世界的潛變,描繪了人的心靈對于自然更替產生的敏感而細微的反應。如果說,從2000年開始的《解凍系列》還只是他對于春天來臨之際、萬物復蘇所孕藏的一種潛力的朦朧表述,那么,《從冰點出發》則開始顯現出他表現時光變化的某種自覺。2002年創作的《從冰點出發》以實寫的語言,描寫了一條穿過雪野寒林的筆直公路所構成的豎長畫面。雪野的潔白純凈和雪融之后裸露出的漆墨發亮的公路,形成了黑與白的強烈對比。從雪融柏油路面的黑,到道路兩邊被浸染的灰,再到沒有污染的雪白;從近前路面與積雪的黑白分明,到中景叢林密布的黑白錯,再到遼遠天空的整片灰調,張峻明通過油畫語言既盡情展示了豐富而細微的色相與色度的變化,也通過這種描繪捕捉了“冰點”的雪在道路融化過程中留下的時光痕跡。

或許,《從冰點出發》的那一條穿過雪野的高速公路,是對中國正在發生的一場深刻的城市化變革的某種隱喻。這條高速公路,對于一位從晉中鄉村成長起來的畫家而言,更象征了他的成長經歷以及他對于城市化進程的切身體驗。穿越呂梁山脈與太行山脈的高速公路,幾乎成為他穿梭于鄉村與城市的記憶通道,而這種記憶又無不體現一種時光的軌跡。《城市方向》、《高速太行》、《在路上》和《大風景》等,成為張峻明繼《從冰點出發》之后另一個以高速公路為線索的描繪主題。這些作品大多喜愛表現陽光下山巒的明暗與冷暖的變幻,尤其是陽光斜射在太行山巖上形成的那種橙黃色與橙紅色,為干裂光禿的太行冬景渲染出溫暖的色調;從眼前穿越而過的高速公路,迂回在那些山巒與平原之間,給人以無限的憧憬與希冀。或許,山巒的造型與公路的穿插是恒久的,而陽光下的殘雪、斜斜的樹木與公路標志的倒影,卻一直在揭示時光的流逝。畫家對于這些時光漸變的敏感,最終都體現在他對于整幅畫面色調與色彩關系的把控上,他總是在易逝的光色與堅實的山巖、松軟的農田之間尋求油畫語言表現的那種細微差異。

冬日里的太行山對于太陽的反射,給予畫家以深刻的印象。這種深刻,或許夾雜了許多他童少年時代富有幻想的記憶。而這種照在雪野里的陽光,也總是漸進地消融著積雪,由此在橙黃色的山塬上形成大大小小的片狀白斑。在張峻明的《殘雪》系列里,他盡情地將眼前現實中的黃土坡塬和記憶里的陽光疊化在一起,那里的溝溝坡坡、挺立的電線桿和雜亂生長的難以成材的樹枝,都無不納入他的視線,成為他表現時光的場閾和道具。在這組作品里,既有描繪黃昏將盡、晚照似金的《三九天》,也有冰封太行、陰天蔽日、杳無人跡的《太行殘雪》和《山舞銀蛇》,更有將陽光凝固在太行雪野、似乎殘雪都籠罩在溫暖的光色里的《守望陽光》之一、之二、之三、之四……。這組作品顯現了畫家對于那片故土始終懷有的深厚情感。一段小小的坡梁,都被他賦予壯闊的境界;一片普通的雪野,都被他描繪出富麗的色調;一叢矮矮的雜樹,都被他勾畫出婀娜卻顯得剛毅的姿態。這組作品雖為實寫,卻把他曾經的記憶與印象融入其中,從而使寫實升華為意象、寫景轉化為造境。在色彩表現上,這些作品尤其善于運用色調來統一畫面、提煉意境,不論是《守望陽光》的暖色調,還是《太行殘雪》的冷色調,他都通過調性的統一構成既和現實聯系,又富有某種陌生化的視覺體驗。特別是在冷色調中,他大膽運用黑色提高畫面的色彩反差;在暖色調中,他力求尋找雪地里的灰紫色來呼應陽光斜射下塬梁的橙黃色。以此可鑒畫家的苦心求索與藝匠經營。

他對于太行殘雪的描繪,一直潛藏著他敏感于事物漸變性美感的情結。他對于陽光的守望,恰恰表明他對于陽光的不斷游移與陽光不斷被陰影侵蝕的傷感。當張峻明因一次偶遇老兵工廠時,他才把這種陽光和陰影相互交錯與吞噬的漸變性審美生發出來。從2007年始,他一直以“和平年代——老兵工廠”為主題,這些作品相對于他前期的油畫來說,不僅尺幅巨大,而且以廠房的空間框架營構恢弘的畫面,并以此形成具有他鮮明個性特征的藝術符號。這組作品以室內空間的遠景深,而顯現出老兵工廠特有的時代空間。但這種宏大空間卻被畫面黑黢黢的陰影所籠罩,透著某種不可預測的陳舊與幽深。亮光總是從高高的狹窄窗孔斜射進來,畫家癡迷于這束陽光給室內空間帶來的光色變幻——在黑暗的陰影吞噬的空間里,這束陽光在玻璃窗上形成了泛光,矩形窗孔因這種泛光而改變成圓弧形;這束光因車間各種棄置機械設備的反光作用而產生復雜的光影變化,光的漫反射逐漸顯現出黑暗里各種物體的無語存在狀態。在這組作品里,畫家著重營造的是光與影形成的戲劇性,車間內的各種廢舊機械與零部件都仿佛是這個光影戲劇中的角色,他們以其原先的、被廢置與被遺忘的狀態敘述著曾經的火紅年代與激情歲月。

在這個被塵封的空間里,只有每日的陽光在發生著變化。從朝霞到黃昏,從盛夏到寒冬,光的照射度與紫外線強度每時每刻都在發生著微妙的潛變,而畫家也沉溺于這種無聲戲劇的描寫。顯然,光影在這些畫面成為時光痕跡的記錄器,畫家在這組作品里最成功的地方,也便在于對光影的設計與對其微妙變化的悉心刻畫。譬如,透過窗口的斜射在地面上光區,就十分注重其邊緣泛光的描繪,給人以光影的移動感;再如,車間內的水泥構件不僅因年代形成歲月的創傷,而且也因離窗口的遠近形成微妙的光度差異;還如,隱藏在黑暗里的那些因光的漫反射而顯現出的廢舊機器,依然獲得了充實的表現,細微卻不死板,堅實而不空洞。他的藝術語言是在再現這些復雜而微妙的光影中獲得了最大限度的發揮,但并不以為表現而夸張語言的本體,而是盡量融入被描繪的對象之內。從總體看,他的油畫語言在畫《和平年代——老兵工廠》系列時漸近成熟,尤其是2012年央美油畫高級研究班畢業創作的《凝固的空間》和《鋼鐵年代》顯得更加嫻熟。這兩幅作品不僅在褐色深調里顯現出色調的透明與豐富的調性變化,而且寫實的筆法更加輕松自如,物體堅實感的獲得不必是厚塑,而是對于體量在光影中關系的深刻理解與把握。

從《和平年代——老兵工廠》到《凝固的空間》和《鋼鐵年代》,畫家在作品中表達的并不局限于畫面上描繪的塵封工廠的形象,這當然能夠喚起我們那一代人對于火紅年代的記憶;但隱藏其后的喻意也許更為深刻——那塵封的車間所記錄的時光痕跡、那每日上演的光亮與暗影的戲劇、那棄置物件的“在”與時光的“不在”,等等,或許都能給我們的人生與現實以某種通達與透徹的啟悟。如是,張峻明的具象寫實,也在平實之中傳遞出某些更為豐贍的思想內涵。