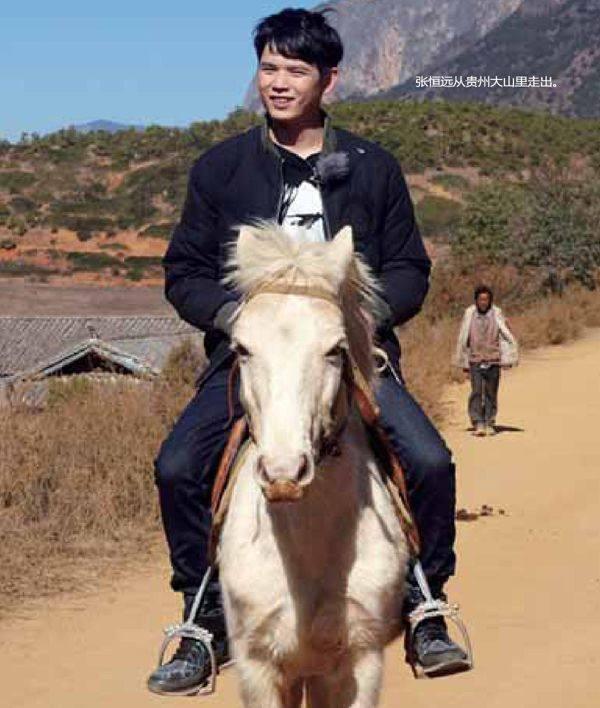

張恒遠(yuǎn):最樸實(shí)的音樂繼承者

趙靜

在《中國(guó)好聲音》的舞臺(tái)上,好的唱功和制造話題的能力是兩大制勝法寶,同時(shí)擁有這兩樣,至少知名度會(huì)呈幾何倍數(shù)遞增。然而,在好聲音的大家庭中,有這樣一個(gè)男孩,他的演唱技藝并不是公認(rèn)最好的,關(guān)于他的話題也不是最多的,他的舞臺(tái)造型也不是最亮眼的,他更不是最會(huì)討好導(dǎo)師和觀眾的,但就是這個(gè)穿著干干凈凈的T恤和清清爽爽的球鞋的大男孩,在“汪夫子夢(mèng)想班”里成了最后的贏家——他就是張恒遠(yuǎn),2013年與萱萱、李琦、金潤(rùn)吉共同出戰(zhàn)“好聲音”年度盛典,取得了亞軍的成績(jī)。

近日,張恒遠(yuǎn)的首張EP《繼承者》首播,該EP還得到包括汪峰、賈軼男、洪敬堯等樂壇前輩的指導(dǎo),造型方面還特別邀請(qǐng)了國(guó)際著名造型設(shè)計(jì)大師李大齊為其量身定制。或許正因?yàn)樗麑?duì)音樂的態(tài)度,被不少網(wǎng)友獲封“最值得期待的繼承者”的稱呼。

在采訪中,張恒遠(yuǎn)否定的詞匯用得比較多,他不喜歡不熟悉的問題,不喜歡被定義,最討厭一輩子不會(huì)說的詞——“傲嬌”,很多事情他也不覺那么重要,唯獨(dú)對(duì)兩個(gè)詞最為肯定——“音樂”和“夢(mèng)想”。他說:“音樂是我唯一的夢(mèng)想,也是唯一的驕傲,所有的困難都不是那么重要。”張恒遠(yuǎn)面對(duì)眾人對(duì)這個(gè)“繼承者”的猜測(cè),解釋道:“我不希望我是誰的繼承者,我只是音樂的繼承者,繼承音樂前輩的音樂素養(yǎng)和音樂修養(yǎng)。”

也曾經(jīng)是蓄長(zhǎng)發(fā)的搖滾青年

《中國(guó)好聲音》的舞臺(tái)上,張恒遠(yuǎn)總是抱著一把木吉他,拼盡全力地唱歌,表情認(rèn)真而無害。然而,成長(zhǎng)過程中不可逃避的叛逆階段,張恒遠(yuǎn)也曾經(jīng)歷過。

16歲那年,張恒遠(yuǎn)離開了家,去貴陽讀音樂學(xué)校。他很快就蓄起了一頭長(zhǎng)發(fā),這也是他從初中開始就覺得很酷但是被父親堅(jiān)決反對(duì)的發(fā)型。“那時(shí)候,我只要一回家就要挨罵。”張恒遠(yuǎn)說,“我爸認(rèn)為只有小流氓才會(huì)留長(zhǎng)頭發(fā)。不過穿牛仔褲也好,留長(zhǎng)頭發(fā)也好,我爸從來不說這為什么是錯(cuò)的,他覺得錯(cuò)的就是錯(cuò)的。”

那一年,剛剛畢業(yè)的張恒遠(yuǎn)十七出頭,十八未滿走出大專的圍墻,他覺得外面的天空很遼闊,外面的世界很精彩,必須做點(diǎn)什么才對(duì)得起“青春”這兩個(gè)字。于是,他就去玩地下音樂。為了追求所謂的“感覺”,他穿非主流的服裝,留很長(zhǎng)很長(zhǎng)的頭發(fā),不諳世事的他對(duì)生活完全沒有概念,“那時(shí)候的自己隨性而為,只要過得開心自由就好,完全沒有意識(shí)到肩上的重?fù)?dān)。”

與搖滾的“初次邂逅”,是很久之前的事了,久到張恒遠(yuǎn)已經(jīng)記不起確切的時(shí)間場(chǎng)合了,他說,那時(shí)候自己對(duì)搖滾樂的定義其實(shí)很模糊,不知道什么是搖滾樂,再后面直到十六七歲,才在真正意義上接觸和了解了搖滾樂。在那個(gè)時(shí)候,只要聽到搖滾樂,他就很興奮,他清醒地認(rèn)識(shí)到,自己喜歡的就是這種類型的音樂。所以,之后張恒遠(yuǎn)才會(huì)義無反顧地和朋友們一起玩地下樂隊(duì),后來轉(zhuǎn)戰(zhàn)深圳,也還是堅(jiān)守?fù)u滾的陣線。

深圳酒吧打工 不改音樂道路

2007年5月,張恒遠(yuǎn)離開貴陽來深圳闖蕩,身上只揣著400塊錢,卻躊躇滿志。錢花完了,工作沒找著,最窮的時(shí)候,張恒遠(yuǎn)身上掏不出一個(gè)銅板,只能在地鐵站口睡覺。最后,走投無路的張恒遠(yuǎn)硬著頭皮給家里打了個(gè)電話,問爸媽要了一千塊錢。打這個(gè)電話的時(shí)候,他心里很奇怪地沒怎么擰巴,“我就是覺得委屈,想著深圳消費(fèi)這么高,才給我這么點(diǎn)錢。”這種近乎撒嬌的索取,對(duì)倔強(qiáng)的張恒遠(yuǎn)來說是第一次,也是最后一次。他暗暗發(fā)誓不再向爸媽伸手,事實(shí)上,他也做到了。

后來,張恒遠(yuǎn)找到一份在酒吧打雜的工作,這個(gè)酒吧就是“本色”。一開始,他的工作內(nèi)容很雜,調(diào)整燈光、收拾東西,什么都干。“歌手在臺(tái)上唱歌,我在對(duì)面打光。”現(xiàn)在的張恒遠(yuǎn)說起這段經(jīng)歷是有些驕傲的,在幾次串場(chǎng)演出之后,他很快成為了酒吧的臺(tái)柱子。

在深圳做音樂,身邊有朋友下了海,很快腰纏萬貫,張恒遠(yuǎn)不是沒艷羨過,也有朋友來找他希望合開一個(gè)琴行,前景當(dāng)時(shí)看相當(dāng)不錯(cuò)。但是最后張恒遠(yuǎn)放棄了,“我覺得那種生活是不對(duì)的。”至于為什么不對(duì),他說不上來,不對(duì)就是不對(duì)。

生存在深圳這樣的大都市,對(duì)于那時(shí)的張恒遠(yuǎn)是艱辛的。因?yàn)樯?jì)問題,他的地下樂隊(duì)解散了,現(xiàn)在回想起來,張恒遠(yuǎn)對(duì)那時(shí)的狀況有一些記憶猶新又有一些淡然,他覺得現(xiàn)在看起來都沒什么了,還好現(xiàn)在依然在音樂道路上。張恒遠(yuǎn)坦言,初到都市,自己也曾感到迷茫和彷徨,“你想,在這么大的城市,很多七七八八的東西,一下子就擠進(jìn)了我的生活里,怎么說呢,我真的有點(diǎn)不知所措,那種價(jià)值觀會(huì)影響到我。但是我靜下來想想,還是覺得,那些東西不重要,我還是得堅(jiān)持自己,心里有個(gè)底,自己到底想要什么。”

堅(jiān)持個(gè)性表達(dá) 導(dǎo)師汪峰贈(zèng)曲

在張恒遠(yuǎn)的印象中,導(dǎo)師汪峰是一個(gè)有著生動(dòng)性格的大男人。“汪峰老師是一個(gè)要求很高的人,他做事情非常認(rèn)真,”張恒遠(yuǎn)還舉了個(gè)例子,每次選歌,汪峰都會(huì)嚴(yán)格把關(guān),專挑學(xué)員不擅長(zhǎng)的,汪峰的意思是:越是弱點(diǎn),就越應(yīng)該讓學(xué)員去碰。張恒遠(yuǎn)也是個(gè)犟脾氣,只要是老師定下的標(biāo)準(zhǔn),他就一定要做到。在學(xué)生眼中,對(duì)音樂極為偏執(zhí)的汪峰其實(shí)非常簡(jiǎn)單和單純,“做音樂你就是寫歌、唱歌,就是這樣子,這就是音樂人應(yīng)該干的事情,沒有別的東西可以超越”。

在日常的相處中,汪峰并不會(huì)給學(xué)員們很大的壓力,更多是和大家分享一些經(jīng)驗(yàn)和道理,他經(jīng)常強(qiáng)調(diào),“音樂最直接的東西就是真誠,還有就是要盡量地放松自己,盡量去想歌中的意境。”張恒遠(yuǎn)告訴記者:“汪峰老師要求我們必須要表達(dá)出自己的個(gè)性,不要刻意去模仿原唱,要讓別人能聽出有你自己的東西在里面。”而這也是張恒遠(yuǎn)一直所追求的。

第二季《中國(guó)好聲音》結(jié)束之后,張恒遠(yuǎn)也一直希望能夠與汪峰合作歌曲。“有一次,我問汪峰老師,可不可以給我寫歌,沒想到汪峰老師很爽快答應(yīng)了我的請(qǐng)求。他說沒問題,等你有空來北京,到我的工作室里我們一起商量這事。”而后,汪峰邀請(qǐng)張恒遠(yuǎn)去家中選歌,并將自己珍藏多年的“壓箱底”作品任其挑選。“當(dāng)時(shí)我一眼就看中了一首歌曲,我覺得《卑微的榮耀》這首歌很符合我的性格。但是這首歌曲的名字和風(fēng)格都很有汪峰的標(biāo)簽。”張恒遠(yuǎn)坦言:“這個(gè)是沒有辦法逃避的,因?yàn)檫@是我老師寫的歌,無論怎樣都會(huì)有他的影子,我只能盡量在演唱的時(shí)候,用自己的感覺去傳達(dá)。”