屬于他們的珊瑚與暗河

文 _ 虹 珊

屬于他們的珊瑚與暗河

文 _ 虹 珊

“我的白襯衫呢?”冬天的早晨,父親躺在暖烘烘的被子里,沒名沒姓地呼喚。母親放下手里的活兒,一邊急急地走向臥室,一邊數落道:“每次都是這樣,自己穿的衣服總要別人找,別人又沒閑著。”不過,第二遍抱怨還沒結束,母親就已經按照父親的要求找出了衣服。當然,衣服是劃著拋物線丟過去的,但它們從來不會散落在床上,父親總會及時伸出兩只手,一把接住,同時還要擠眼笑笑,那種狡黠和滿足,就像莊稼接住了陽光和雨露。

我對父親的這種陋習極度不滿,只要有機會,就要給母親灌輸女權主義思想。我說:“男女平等,再說,你比我爸還大一歲,憑什么只能你伺候他,不能他伺候你?”說多了,母親就有了覺醒的意識,但她堅持要在改變之前來一個宣布儀式,以免父親沒有足夠的心理準備。母親六十大壽那天,一大家子吃團圓飯,父親正要跟她碰杯,她突然站起來說:“當著孩子們的面,我宣布,從今以后你們的爸爸自己的事情自己做。”她一邊說,一邊不停地搓著雙手,顯得無比緊張、激動和不安,仿佛起義前夜的將軍。我們立刻一起舉杯,祝愿她福如東海,壽比南山。只有父親坐著沒動,他呆呆地望著母親,望著她搓手,望著她坐下,望著她將一塊肉搛起來又掉在飯桌上……仿佛他的魂魄全都附著到她身上去了。安靜下來后,他問她:“你是說以后不給我做飯吃了?”她看著他的臉說:“不是那個意思。”他又問:“那是不幫我洗衣服了?”她看向他面前的碗筷,猶猶豫豫地說:“不全是那個意思。”他又問:“那是不和我一起制野菊花茶了?”她看向一桌子的菜,弱弱地說:“哪里是那個意思呢。”

究竟是什么意思,根本就是無法理清的私案,反正母親的宣布儀式就像是沒有成功綻放的煙花,剛剛點燃引信就完全熄滅了。一切還是老樣子:有好東西她總是讓他先吃,總是在她擺好碗筷后他才會坐上桌,他洗完腳后她總是會遞上毛巾和拖鞋……每次我忍不住要打抱不平時,父親就說:“不要憤怒,你根本就是一葉障目。”

我知道,父親在母親眼里,就是力量,這種力量,是母親無比敬慕的文化的力量、知識的力量。作為農民的父親,不僅熟讀《唐詩三百首》、通曉“上下五千年”,而且連天文地理、時政經濟也能說出個子丑寅卯。在我的印象中,他們兩個人在勞作之余,最常出現的場景就是:父親坐在朱紅色的松木椅上,戴著老花鏡,一字一句地大聲讀書;母親坐在他的右邊,也戴著老花鏡,納鞋底或擇菜。她總是很認真地聽,還不時抬起頭問幾個問題,有時會受到表揚,有時也會受到批評,不過,無論是表揚還是批評,父親都是笑呵呵的,一副老師對學生表示贊賞的樣子。

他們吵架時也是這樣。一般是他說了一句文縐縐卻充滿譏諷的話,她沒聽懂,但明白那絕對不是什么好話,于是立刻像爆米花一樣炸開。她嘴巴很快,理很多,總是可以由此及彼,再由彼及此,不停地循環往復。他咧著嘴,笑呵呵地聽著,該做什么還是做什么,手里的活兒一刻也不耽誤。當她的聲音慢慢變小時,他會再丟出第二句,依然文縐縐卻不中聽,像深水炸彈,于是,她再度亢奮……如此三四個回合才會結束。我說:“爸你太壞了,一輩子就喜歡逗我媽。”父親說:“你媽個性好強,要不時疏導疏導,人又太勤快,只有跟我吵架才會忘記做事,就當是我請她休息一下吧。”

2013年,母親70歲,父親堅持自己掏錢,正經八百地請母親休息一下。他們去了心目中共同的圣地北京,來回近半個月。回來后,我要看他們的合影,母親扭扭捏捏好半天才拿出來,嘴里還嘟噥著“都是導游鬧的”。其中有兩張著實讓人吃驚:一張是在天安門前,他長長的手臂環在她的雙肩上;另一張是他摟著她的腰,她歪著頭靠在他的胸前。他一米七二,她一米六不到,看起來像一高一矮兩棵相依而生的銀杏樹,古老而羞澀。

而這兩棵樹,曾經歷了多少風霜雨雪啊。生于20世紀40年代初的父親與母親,婚姻大事必須聽命于家長,盡管兩人從小青梅竹馬,但母親的爺爺是當地很有威望的地主,他奉行的是門當戶對,是“紅庚八字”,他根本看不上飽讀詩書卻貧困潦倒的父親。在母親15歲那年,一頂大花轎將她抬到了遙遠的異鄉。但母親沒有屈服,婚禮后她就自己動手蓋茅草屋,開荒種地,自給自足,一天也沒與那個“紅庚八字”生活過。兩年后,她那先是遭批斗,后又處于饑餓中的爺爺,再也無力堅持錯誤的決定,終于重新接納了步行兩天后返回娘家的孫女。母親回家后的第六天,父親穿著草鞋,空著雙手,娶走了母親。從此,他們開始共同對抗多舛的命運:白手起家的艱辛,父親病危差點沒有醒來的絕境,作為地主子女遭受的凌辱和刁難,節衣縮食供養三個孩子生活和求學的勞累……他們真是太累了,累得只能顧及眼前嚴酷的現實生活,累得絕無可能賴床等著找衣服,累得絕無時間讀書看報,累得絕無心情吵架斗嘴,但他們全都挺過來了。50歲之前,他們將百折不撓獲取的愛情鑄成利器,用它鑿成通山的路,用它架起渡水的橋;50歲之后,那些路和橋,終于回歸了日常而浪漫的本質,并在古稀之年讓他們敢于用鏡頭定格對彼此的情感。

我迫不及待地加洗了那兩張照片,并把它們裝裱后高懸于客廳。每每端詳,我總能看見海底璀璨的珊瑚,或聽見地下奔涌的暗河。

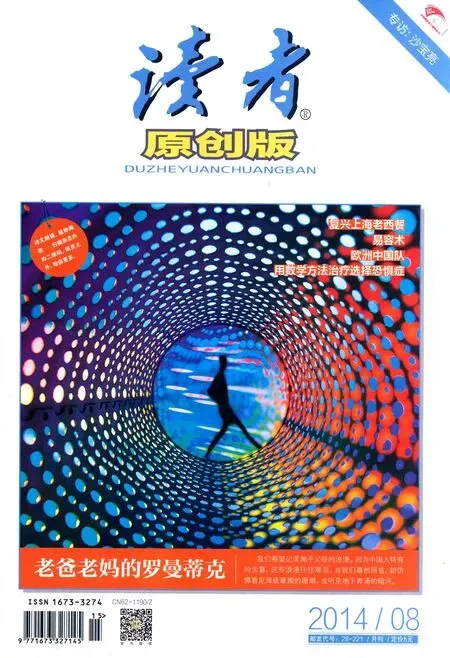

“老爸老媽的羅曼蒂克”網絡征集

老爸老媽的浪漫來自于那種裝磁帶的大錄音機。那時候我們還住在老家,村里沒幾家有這玩意兒,老爸每天用錄音機放《九妹》,老媽特別開心,我們也在院子里邊吃飯邊聽。那場景,別提有多羅曼蒂克了。

——子夜失詩

我娘坐月子的時候我爹恰好去深圳出差,那會兒他想給我娘帶點兒禮物,就跑到沙頭角給我娘買項鏈墜兒。太好的買不起,只能挑比較小又精致的那種,前后跑了兩天,最終花了100多塊買了倆,差不多是他一個多月的工資。我爹現在一點兒都不肯承認,但我娘記得特清楚,每次說到都笑盈盈的。

——羊咩咩

我爸媽很普通,但是讓我覺得很羨慕,他們的相處看著簡單,其實透著玄機——相處之道,就是對彼此性情的了解,以及互相寬容、互相扶持,最重要的是他們都愛我!還有,如果姥姥家有事,爸爸因為愛媽媽,每一次都絕無二話地去幫忙。

——爽朗的ROLA

20世紀末那會兒正是“下崗潮”,我爸也從單位下崗了,后又遇上“南下潮”,他和幾個弟兄就一起南下了。爸和媽的信件往來也就此開始:親愛的曉輝、親愛的煥哥……多年后重讀那一疊書信,里面都是生活的細節與遙寄的思念。在沒有現代通信工具的年代,我手寫我心,每一封信的寄出都伴隨著等待與期盼。到了傳呼機興起時,他倆的聯系也由通信變成了傳呼。那時我還小,但那個嘀嘀的提示音,以及我媽接到呼叫后回電話的場景,已深深地印在了我的腦海里。如今回想起來,覺得那時的愛情真美好!

——也豬的故事