魯迅與郁達夫的深厚友誼

魯迅和郁達夫這兩位現代文學史上的巨匠,既是同鄉,又是摯友。他們相知甚早,彼此信任,互相尊重,在五四以來的新文學陣地上,并肩戰斗,愉快合作,為現代文學事業作出了重大貢獻,也在現代文學史上留下了美麗的佳話。在反動派統治的白色恐怖年代,他們有著類似的遭遇,同懷著深摯的故鄉情結而反遭故鄉反動勢力迫害。而尤其難能可貴的是魯迅逝世后郁達夫沉痛哀悼,深切懷念,對魯迅作出了非常崇高的評價。

美 好 的 印 象

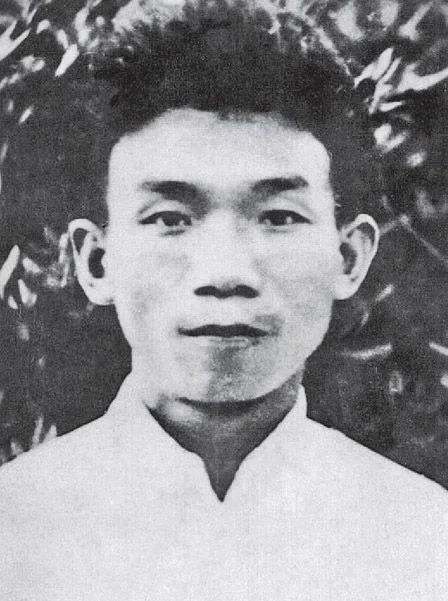

魯迅(1881~1936)和郁達夫(1896~1945)都是浙江人,他們一位出生在紹興;一位出生在富陽。既有同鄉之誼,又有先后留學日本的相同經歷。

他們相知甚早,彼此留下美好的印象。

郁達夫在后來的《回憶魯迅》一文中說:“至于我個人和魯迅的交誼呢,一則系因同鄉;二則因所處的時代,所看的書,和所交游的友人,都是同一類屬的緣故,始終沒有和他發生過沖突。”

郁達夫于1923年2月17日在周作人邀請北大同人馬幼漁、沈兼士等午飯席上結識魯迅并開始交往。他在《回憶魯迅》一文中描述第一次見到魯迅的印象:

他的臉色很青,胡子是那時候已經有了;衣服穿得很單薄,而身材又短小,所以看起來像是一個和他的年齡不大相稱的樣子。

他的紹興口音,比一般紹興人所發的來得柔和,笑聲非常之清脆,而笑時眼角上的幾條小皺紋,卻是很可愛。

直到魯迅送他出來時,“說了一句什么笑話”,致使郁達夫“一個人在走回寓舍來的路上,因回憶著他的那一句,滿面還帶著了笑容”。何等溫馨,親切,令人回味無窮的記敘!

十天后,郁達夫在東興樓宴請北大同人,魯迅亦應邀出席。這在2月26日的《魯迅日記》中記有“夜得郁達夫柬招飲”。

自此至1935年底,他們開始了延續13年的親密交往。其間,他們互相造訪,書來信往,一起赴宴,詩文贈答,互贈書物,彼此關照,從而建立了深厚的友誼;他們合作編輯刊物,積極參加革命組織和社會活動,從而為新文學與革命事業作出了重大貢獻。

1927年8月因社內糾紛,郁達夫聲明脫離創造社;同年10月魯迅到上海。從此,揭開了兩人交往的新篇章。

郁達夫同樣給魯迅留下了美好的印象。魯迅說“我和達夫先生見面得最早,臉上也看不出那么一種創造氣,所以相遇之際,就隨便談談……這樣的就熟識了,我有時要求他寫一篇文章,他一定如約寄來,則他希望我做一點東西,我當然應該漫應曰可以”;“達夫先生我見過好幾面,談過好幾回,只覺得他穩健和平……”

郁達夫不僅對魯迅的文學造詣和歷史地位予以崇高的評價,而且對魯迅的大事認真以及處理庶務的態度與能力留下了美好的印象:

在這自由大同盟活動的期間,對于平常的集會,總不出席的魯迅,卻于每次開會時一定先期而到;并且對于事務是一向不善處置的魯迅,將分派給他的事務,也總辦得井井有條。這里,我們又可以看出,魯迅不僅是一個只會舞文弄墨的空頭文學家,對于實務,他原是也具有實際干才的。說到了實務,我又不得不想起我們合編的那一個雜志《奔流》——名義上,雖則是我和他合編的刊物,但關于校對、集稿、算發稿費等瑣碎的事務,完全是魯迅一個人效的勞。

愉 快 的 合 作

魯迅與郁達夫的深厚友誼,是在為新文學事業的共同奮斗中建立起來的。這主要表現在郁達夫與魯迅攜手創辦《奔流》雜志和郁達夫受黎烈文之托邀請魯迅為《自由談》撰稿這兩件大事上。

由于創造社“與太陽社聯合起來攻擊魯迅”,郁達夫“卻始終以為他們的行動是躍出了常軌”,所以才和魯迅“計劃出了《奔流》這一個雜志”。

郁達夫高度評價《奔流》的社會作用及其在魯迅文藝生涯中的重大意義:

《奔流》的出版,并不是想和他們對抗,用意是在想介紹些真正的革命文藝的理論和作品,把那些犯幼稚病的左傾青年,稍稍糾正一點過來。

當編《奔流》的這一段時期,我以為是魯迅的一生之中,對中國文藝影響最大的一個轉變時期。

在這一年當中,魯迅的介紹左翼文藝的正確理論的一步工作,才開始立下了系統。而他的后半生的工作的綱領,差不多全是在這一個時期里定下來的。

1928年6月至1929年12月,郁達夫與魯迅合編《奔流》月刊,兩人密切合作,配合默契。

郁達夫高度贊揚魯迅對《奔流》的全身心的無私的投入與付出,他謙虛地指出:“名義上,雖則是我和他合編的刊物,但關于校對、集稿、算發稿費等瑣碎的事務,完全是魯迅一個人效的勞”。的確如此,據當時負責《奔流》出版發行的北新書局老板、魯迅的學生李小峰后來回憶說,因為主編《奔流》正值夏季,魯迅說“白天流汗,夜間蚊咬,較可忍耐的時間都用到《奔流》上去了。”又說“為要使《奔流》少幾個錯字,每月的工夫都消

耗了!”

而饒有風趣的是,魯迅則是以一種十分幽默的筆法在《〈奔流〉編校后記》中描述郁達夫為《奔流》所作出的貢獻。

《奔流》共出刊15期,魯迅就為其中的12期撰寫了編校后記,用以介紹各該期重要文章的內容及相關資料,作者、譯者相關情況等等,而其中多次提到郁達夫翻譯的艱苦以及魯迅催稿的麻煩——

說到那一封信,我的運動達夫先生一并譯出,實在也不只一次了。有幾回,是誘以甘言,說快點譯出來,可以好好的合印一本書,上加好看的圖像;有一回,是特地將讀者稱贊譯文的來信寄去,給看看讀書界的期望是怎地熱心。見面時候談起來,倒也并不如那跋文所說,暫且不譯了,但至今似乎也終于沒有動手,這真是無可如何。現在索性將這情形公表出來,算是又一回猛烈的“惡毒”的催逼。

這段精彩的敘述實在是妙不可言。在這100多字的短文中,魯迅運用了大詞小用、愉快性的反語等特殊修辭手法,諸如“運動達夫先生”、“誘以甘言”、“無可如何”、“公表出來”、“猛烈的‘惡毒’的催逼”等等,再加上那“好好的合印一本書,上加好看的圖像”的“甘言”引誘和寄去稱贊譯文的讀者來信的鼓勵等等,整個讀來,令人感到親切,溫馨,幽默,風趣橫生。就像一位溫厚的兄長對小弟的指點、要求、鼓勵與期待。

同樣出色的篇章還可以舉出一段——

達夫先生譯這篇時,當面和通信里,都有些不平,連在本文的附記上,也還留著“怨聲載道”的痕跡,這苦楚我很明白,也很抱歉的,因為當初原想自己來譯,后來覺得麻煩,便推給他了,一面也豫料他會“好,好,可以,可以”的擔當去。雖然這種方法,很像“革命文學家”的自己浸在溫泉里,卻叫別人去革命一樣,然而……倘若還要做幾天編輯,這些“政策”,且留著不說破它罷。

和上一段一樣,這也是一段美文。所不同的是,前者以幽默、風趣見長;后者則以懇切、真摯取勝,而又不乏魯迅式的詼諧。在此種懇切、真摯的敘述中,我們不難體會兩位偉大的文學家的彼此理解與互相體諒。而這“‘好,好,可以,可以’的擔當去”的傳神之筆,更是繪聲繪色,使達夫先生那懇摯的音容笑貌宛在眼前。此外,因時值創造社和太陽社打著“革命文學”的旗號聯合攻擊魯迅之際,故魯迅以自己的所謂編輯“政策”作比,給他們順手一擊,此亦神來之筆,妙不可言。

至于這里所說達夫先生的“不平”與“怨聲載道”究系何所指,我們卻長期不得而知,因為上世紀50年代版《魯迅全集》只先后注出這12篇編校后記發表在《奔流》上的期數,此外對文中內容,沒有任何注釋。而新世紀版《魯迅全集》卻補入了174條注釋。而這“不平”與“怨聲載道”即為其中之第﹝159﹞條。筆者查得后,如獲至寶,欣喜非常,故現特抄錄如下,以饗讀者,并與魯迅先生的敘述相印證:

郁達夫在《阿河的藝術》譯后附記中說,翻譯時“覺得原著者的文章實在太華美不過,弄得我這一向是讀書不求甚解的糊涂譯者不得不連聲的叫苦。最后費了六七天的氣力,總算勉勉強強地終把這篇論文譯出來了。”

其實這“連聲的叫苦”和“費了六七天的氣力”卻也算不得什么“不平”與“怨聲載道”,而所謂“不平”與“怨聲載道”者,也還是魯迅式的幽默而已。這還只是“后記”中的一段,但已經完全可以看作獨立篇章了。

受黎烈文之托邀魯迅為《申報》副刊《自由談》撰稿乃是魯迅與郁達夫又一項重大的密切合作。

daGNP7NXC9YeXYLIg17Kbg==

daGNP7NXC9YeXYLIg17Kbg==1932年12月剛從法國留學回國的青年學者黎烈文接任《自由談》編輯,他銳意進取,立志改革,但“人地生疏,怕一時集不起稿子”,郁達夫對他說,“我們一定要維持他,因為在中國最老不過的《申報》,也曉得要用新文學了,就是新文學的勝利。所以魯迅當時也很起勁”,“在起初,他的稿子就是由我轉交的”。自此,魯迅以平均每月八九篇的數量不斷給《自由談》供稿,在一年多的時間里,發表143篇雜文(其中包括瞿秋白執筆的

9篇),構成后來《魯迅全集》第五卷《偽自由書》《準風月談》和《花邊文學》充溢戰斗性和藝術性的三本著名雜文集的絕大部分。此事黎烈文勞苦功高,郁達夫功不可沒。

總之,創辦《奔流》雜志與支持《自由談》確系魯迅和郁達夫親密合作的佳例,也是兩位偉大的文學家對新文學事業的重大貢獻。

并 肩 戰 斗

魯迅與郁達夫的深厚友誼也是在為中國人民爭取民主自由的并肩戰斗中建立起來的。

魯迅與郁達夫不僅在新文學事業上密切合作,互相支持,而且在文化與革命的各種社會活動中攜手前進,并肩戰斗。凡是魯迅參加和參與的社會活動和進步社團,魯迅總是想到郁達夫,而郁達夫也總是跟著魯迅一起參加。例如,1927年4月郁達夫與魯迅、成仿吾等聯名,在《洪水》半月刊發表《中國文學家對于英國知識階級及一般民眾宣言》,抗議美、英、日艦炮轟南京,伙同軍閥屠殺民眾的罪行;1928年兩人一起加入中國革命互濟會;1932年2月,郁達夫和魯迅、茅盾等聯名發表譴責日本帝國主義發動“一·二八”戰爭的《上海文化界告世界書》。1932年初中國左翼作家聯盟籌備期間,當馮乃超拿著發起人名單征求魯迅的意見時,魯迅發現其中沒有郁達夫,后來在魯迅的提議下增列了郁達夫的名字。這當然不僅僅是為郁達夫爭名,而主要是考慮到左聯聯合戰線的性質及其隊伍的壯大。1933年3月郁達夫和魯迅一起加入由宋慶齡、蔡元培、楊杏佛等發起的中國民權保障同盟。1933年6月20日郁達夫和魯迅一起參加了被國民黨特務暗殺的中國民權保障同盟總干事楊杏佛的殮儀。魯迅回來寫下了著名的七絕《悼楊銓》,郁達夫也寫了一首《聞楊杏佛被害有感》的七絕,沉痛哀悼這位被國民黨反動派殺害的民主健兒。

此外,郁達夫還在魯迅的工作、生活等方面給予多次幫助。如1927年魯迅從廣州到上海期間被一位所謂“兒子”的青年所糾纏,最終魯迅就是請郁達夫為之謀職而得以解脫的;1929年魯迅與北新書局老板李小峰的版稅糾紛也是經郁達夫出面調解在律師主持下談判達成協議的。再如包括《自由談》在內的“上海各書店、雜志編輯者、報館之類,要想拉魯迅的稿子的時候”,也總是要郁達夫“到上海去和魯迅交涉的回數多”。

須知,郁達夫1933年春已遷居杭州,因此,此后的一些事情大都是他從杭州專程趕赴上海去為魯迅幫忙的。他還說:

此外,像良友書店、天馬書店以及生活出的《文學》雜志之類,對魯迅的稿件,開頭大抵都是由我為他們拉攏的。尤其是當魯迅對編輯者發脾氣的時候,做好做歹,仍復替他們調停和解這一角色,總是由我來擔當。所以,在杭州住下的兩三年中,光是為了魯迅之故,而跑上海的事情,前后總也有了好多次。

郁達夫可以說是深刻關注著魯迅的安危與健康。如1932年上海“一·二八”戰事發生,魯迅寓所陷于炮火之中,傳聞魯迅為日本浪人兇毆,郁達夫即于2月3日在《申報》化名“馮式文”刊出尋找魯迅的啟事。當交戰第三日下午郁達夫見到魯迅時,發現“他在這兵荒馬亂之間,也依然不消失他那種幽默的微笑”。再如,大約在魯迅去世之前兩三年的時候,有一次魯迅在“開懷大笑”談到調皮的小海嬰問他“幾時死”時,聽了這話,郁達夫“一邊雖也在高笑,但暗地里一想到了‘死’這一個定命,心里總不免有點難過。尤其是像魯迅這樣的人,我平時總不會把死和他聯合起來想在一道”。

類 似 的 遭 遇

魯迅與郁達夫的友誼之中,還含有一種因類似的政治遭遇而形成的同命相憐、惺惺相惜的因素。魯迅與郁達夫這兩位同樣懷著深深的故鄉情結的朋友,都先后遭到故鄉國民黨浙江省黨部要員許紹棣的殘酷迫害。

魯迅終其一生都懷著真摯、深厚的故鄉情結,我們從他早年創作的小說《故鄉》《社戲》《在酒樓上》、散文詩《雪》、散文《從百草園到三味書屋》以及晚年創作的散文《我的第一個師父》《女吊》等等可以深切地感受到魯迅對故鄉山山水水、風物人情的深深的熱愛與眷念。直至晚年,在殘酷險惡的文化戰線的戰斗中,魯迅仍然希望“回紹興去”“寫農民”,重新開始他的文學創作,然而,由于國民黨當局特別是他的同鄉國民黨浙江黨部許紹棣的迫害,阻斷了魯迅的故鄉之路。

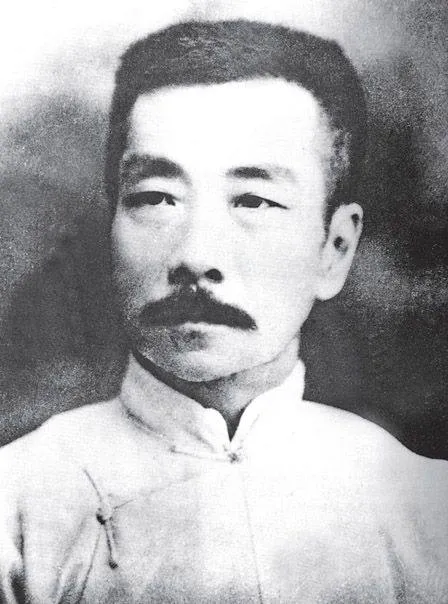

復旦大學出身的浙江臨海人許紹棣,1927年“四一二”政變后任國民黨浙江省黨部執行委員兼宣傳部長等要職。1928年8月,魯迅主編的《語絲》周刊發表馮珧(徐詩荃)的《談談復旦大學》一文,揭露該校的若干腐敗情形,許紹棣遂于同年9月以國民黨浙江省黨部指導委員會名義禁止《語絲》在浙江發行。1930年2月,魯迅參與發起中國自由運動大同盟,許紹棣又呈請國民黨政府通緝所謂“墮落文人魯迅”。對此,魯迅曾在多篇文章中予以揭露與抨擊,指出“那時的浙江黨務指導委員老爺卻有復旦大學出身的人們”;“這種亂七八糟”的現象“并不足怪”“因為杭州省黨部的有力人物,久已是復旦大學畢業生許紹棣老爺之流,而當《語絲》刊登攻擊復旦大學的來函時,我正是編輯,開罪不少。為了自由大同盟而呈請中央通緝‘墮落文人魯迅’,也是浙江省黨部發起的,但至今還沒有呈請發掘祖墳,總算黨恩高厚。”此后,魯迅在多篇文章中使用“隋洛文”“洛文”“樂雯”等與“墮落文人”形近、諧音的筆名來揭露、諷刺許紹棣們,甚至連著名的書贈摯友瞿秋白的對聯“人生得一知己足矣,斯世當以同懷視之”也以“洛文”落款。

正是鑒于自身的遭遇,魯迅不僅斷絕了故鄉之路,而且不止一次地告誡他的青年朋友,“其實浙江是只能如此的,不能有更好之事,我從錢武肅王的時代起,就灰心了”;“夫浙江之不能容納人才,由來久矣,現今在外面混混的人,那一個不是曾被本省趕出?……終于只留下舊日的地頭蛇”;“浙江是不能容人才的,三國時代孫氏即如此,我們只要將吳魏人才一比,即可知曹操也殺人,但那是因為和他開玩笑。孫氏卻不這樣的也殺,全由嫉妒。我之不主張紹原在浙,即根據《三國演義》也。廣東還有點蠻氣,較好。”

正因為縱觀歷史與現實,深惡浙江政壇風氣之險惡,魯迅于1933年12月30日寫了著名的七言律詩《阻郁達夫移家杭州》。

郁達夫于1933年春遷往杭州并擬定居,魯迅遂寫了這首詩予以勸阻。

在這首詩中,劈頭“錢王登假仍如在”一句,魯迅即借古喻今,指出“錢王”即上信所說的那個“錢武肅王”亦即歷史上那位橫征暴斂、殘害吳越人民的暴君錢镠“仍如在”。這就是提醒郁達夫現代“錢王”許紹棣就在浙江橫行霸道,殘害人民,希望他以史為鑒,實際上也是以魯迅的遭遇為鑒,不要移居杭州。

郁達夫在后來所撰長篇《回憶魯迅》中說:“后來,我搬到杭州去住的時候,他曾寫過一首詩送我,頭一句就是‘錢王登假仍如在’;這詩的意思,他曾同我說過,指的是杭州黨政諸人的無理高壓。”

果然,事情的發展,很快即不幸而為魯迅所言中。

郁達夫沒有聽從魯迅的勸阻,移居杭州不久,即慘遭國民黨反動當局惡棍許紹棣的迫害以致“家破人亡”,直至不得不遠走南洋,最終于1945年8月日本法西斯業已宣告無條件投降的一個伸手不見五指的黑夜在印尼慘遭日本憲兵殺害。

郁達夫在《回憶魯迅》一文中沉痛地寫道:

我因不聽他的忠告,終于搬到杭州去住了,結果竟不出他之所料,被一位黨部的先生弄得家破人亡;這一位吃黨飯出身,積私財至數百萬,曾經呈請南京中央黨部通緝過我們的先生,對我們竟做出了比鄰人對待我們老百姓還要兇惡的事情,而且還是在這一次的抗戰軍興之后。我現在雖則已遠離祖國,再也受不到他的奸淫殘害的毒爪了;但現在仍還在執掌以禮義廉恥為信條的教育大權的這一位先生,聽說近來因天高皇帝遠,渾水好撈魚之故,更加加重了他對老百姓的這一種遠溢過錢武肅王的德政。

這里所說的這位“黨部的先生”就是國民黨浙江黨部執行委員兼宣傳部長,1934年任浙江省教育部長的許紹棣。“我們”應包括魯迅先生;“鄰人”系指日本侵略者。

兩位摯友,兩位出生浙江的現代文學史上的文學巨匠,先后遭到家鄉同一個反動政客的政治迫害與生活踐踏,這難道僅僅是歷史的巧合嗎?

崇 高 的 評 價

魯迅逝世之后,郁達夫先后撰寫了《懷魯迅》《魯迅的偉大》《魯迅先生逝世一周年》《回憶魯迅》和《魯迅逝世三周年紀念》等文章,沉痛哀悼、深切懷念和高度評價魯迅先生。為了充分表達他對魯迅的崇敬與評價,他不惜貶低自己以襯托魯迅。他在1938年寫于湖北漢壽的篇幅最長、內容豐富的《回憶魯迅》一文的序言中敘述了中國人民將魯迅的葬儀變成向日本帝國主義的“一種示威運動”“全國所出的刊物無論那一種定期或不定期的印刷品上,都充滿了哀悼魯迅的文字”之后,深摯地寫道:

但我卻偏有一種愛冷不感熱的特別脾氣,以為魯迅的崇拜者,友人,同事,既有了這許多追悼他的文字與著作,那我這一個渺乎其小的同時代者,正可以不必馬上就去鋪張些我與魯迅的關系。在這一個熱鬧關頭,我就是寫十萬百萬字的哀悼魯迅的文章,于魯迅之大,原是不能再加上以毫末,而于我自己之小,反更足以多一個證明。因此我只在《文學》月刊上,寫了幾句哀悼的話,此外就一個字也不提,一直沉默到了現在。

其實早在魯迅逝世只有5天的1936年10月24日郁達夫就深情而又深沉地寫下了著名的《懷魯迅》一文,發表于《文學》雜志。此文不過三四百字,但卻高度凝練、含蓄、深刻而又全面。作者不僅表達了“聽到”魯迅逝世噩耗時“晴天霹靂”般的震驚與悲痛,敘述了發電報、登路程、趕赴殯儀館的急迫心情與行動,而且掃視了殯儀館內外萬民悲憤、痛悼的動人場面與氛圍,而尤其可貴的是從國家與民族這一層面高度概括了魯迅的出現與逝世的偉大意義——

沒有偉大的人物出現的民族,是世界上最可憐的生物之群;有了偉大的人物,而不知擁護,愛戴,崇仰的國家,是沒有希望的奴隸之邦。因魯迅的一死,使人們自覺出了民族的尚可以有為,也因魯迅之一死,使人家看出了中國還是奴隸性很濃厚的半絕望的國家。

精辟,警拔,具有經典意義,作為同時代而且同樣著名的文學家,而對摯友作出如此崇高的評價,在中國現代文學史上絕無僅有,只有瞿秋白、毛澤東對魯迅的評價堪與媲美。

文章的結尾,當魯迅的靈柩下葬后,作者以意味深長的象征手法寫道:“西天角卻出現了一片微紅的新月。”

而且就在該文發表不到5個月之后的1937年

3月1日所寫,刊發在日本出版的《創造》雜志上的另一篇《魯迅的偉大》的短論中,郁達夫進一步對魯迅在新文學運動史上的地位以及魯迅的小說、雜文等予以最崇高而又全面的評價,指出魯迅是“自有新文學運動以來”“最偉大”的作家;“魯迅的小說,比之中國幾千年來所有這方面的杰作,更高一步”;“他的隨筆雜感,更提供了前不見古人,而后人又絕不能追隨的風格”。最終的結論是“要了解中國全面的民族精神,除了讀《魯迅全集》以外,別無捷徑”。而令人深思的是郁達夫寫這篇文章的時候,任何版本的《魯迅全集》還都沒有問世呢。可見他思想的超前性以及對《魯迅全集》的渴望。

1939年旅居馬來西亞的郁達夫在新加坡《星洲日報》副刊《晨星》上發表的《魯迅逝世三周年紀念》一文中指出,“魯迅是我們中華民國所產生的最偉大的文人,我們的要紀念魯迅,和英國人的要紀念莎士比亞,法國人的要紀念毛里哀有一樣虔敬的心”。

其實早在1928年創造社圍攻魯迅的時候,郁達夫就在當年8月發表的《對于社會的態度》一文中推崇魯迅道,“我總以為,以作品的深刻老練而論,他算是中國作家中的第一人,我從前是這樣想,現在也這樣想,將來總也是不會變的”。而1935年郁達夫為上海良友出版公司選編的《中國新文學大系·散文二集》選取了魯迅24篇雜文,并在導言中高度、深刻而準確地肯定了魯迅雜文的思想性、戰斗性和藝術性:“魯迅的文體簡練得像一把匕首,能以寸鐵殺人,一刀見血。重要的點捉住了以后,只消三言兩語就可以把主題道破。”

魯迅也十分看重郁達夫的小說,除在《中國新文學大系·小說三集》選編其《沉淪》《采石磯》《蔦蘿行》《春風沉醉的晚上》《過去》之外,魯迅還多次向國外推薦郁達夫的作品,如1932年日本作家增田涉在編選《世界幽默集》中國部分時,魯迅就向他推薦了郁達夫的小說《二詩人》,并指出這篇小說中“有很多挖苦的話,但我覺得有點‘幽默’”;1934年應美國作家伊羅生之托,魯迅在與茅盾編選中國短篇小說集《草鞋腳》時,收入了郁達夫的《春風沉醉的晚上》,在編選過程中,魯迅還推薦過郁達夫的另一篇小說《遲桂花》。

此外,魯迅早在寫于1925年的著名小說《孤獨者》(見《彷徨》)中還曾著意說,主人公魏連殳的“時常自命為‘不幸的青年’或是‘零余者’”的“來客”們,“大抵是讀過《沉淪》的罷”。這顯然是順手為郁達夫作廣告。

郁達夫《回憶魯迅》一文長達一萬多字,是浩如煙海的回憶與紀念魯迅的單篇文章中少見的名篇。從該文中我們看到,在從1923年至1936年長達13年的親密交往中,郁達夫對魯迅的事業、家庭、健康、為人乃至人際關系、社會活動等等都十分熟悉并有著深刻的理解與崇高的評價。直至1939年在新加坡主編《星洲日報·晨星》時,郁達夫還復信向魯迅夫人許廣平先生約稿,請她“多寫些雜文或回憶魯迅的東西”。如此深厚的友誼,只有魯迅與許壽裳、瞿秋白、馮雪峰的友誼堪與媲美。

魯迅與郁達夫的深厚友誼可謂是現代文學史上的佳話,是文學家之間友誼的典范,必將啟發、教育著后世。