漠漠大漠,煌煌敦煌

一

公元366年初夏的一個傍晚,日色垂暮。

云游僧樂樽,在敦煌的沙原上緩緩獨行。四野無聲,不羈的風穿透袈裟,已有些許的涼意。半輪殘陽掛在樂樽的禪杖上,搖搖欲墜。疲憊如暮色彌漫了云游僧的全身,何處下榻?樂樽無望地登上一座小小的山坡。

前緣將無望化為奇跡,就在樂樽登頂的那一霎那,對面的三危山上金光四射,山體通透若熔金,凹凸褶皺之處,隱現出萬尊金佛。夕陽墜地,天空涌起五色祥云,三危山籠罩在圣潔明澈的天光之中。樂樽和尚怔然無語,呆呆地看著三危山上的萬尊金佛,自己的身體也在圣光之中變得澄明通徹。他朗聲發愿,廣化善緣,造窟立佛。愿畢,祥云隱退,暮色蒼然。

樂樽和尚的第一座佛窟在三危山鑿就。此后一千六百年,王公百姓把自己的信仰與祈愿伴著叮當的斧鑿聲和呼嘯的山風,鑿進了三危山的石窟。

二

公元1986年,在樂樽和尚三危山金光發愿、開鑿第一個洞窟一千六百二十年之后,我走進敦煌,希望能看到那讓人激動千年的圣光,但了無前緣,一陣風沙迷住了我的雙眼,三危山黯然失色。再之后兩赴敦煌,均無果而歸。

三危山金光之謎,后人多有解釋,我在三次尋覓未果的情況下,相信它只是善良的人們一種美好的愿望。

傾塌的墩臺立在泣血的殘陽里,冥思的臥佛睡在幽暗的石窟中,虔敬的供養人面壁而立,神采飛揚。相機日復一日地在敦煌的石窟中搜尋,佛涅槃了,佛的精神在相機的鏡頭里與石窟造像連接,冰冷的石雕造像鼓動著勃勃跳動的脈息,生命在延續。假若敦煌只剩下考據,假若敦煌的照片只成為檔案里的身份證明,那么敦煌影像就會成為知了的蟬蛻,風吹過,碎屑滿天,與戈壁的沙,陽關的雪攪混在一起,了無痕跡。

敦煌影像里的生命脈息來源于三危山上的圣光,這圣光孕育在山體里。走進石窟,走進三危山的胸腹,圣光靈現的一刻,我與三危山脈息相通,與釋迦佛靈犀暗度,影像結成正果,生命的圖騰!

光是生命的象征。

敦煌影像用光表達了對石窟造像生命內涵的理解。

色彩在光中飛舞。

敦煌的色彩沁在巖石的肌體中。

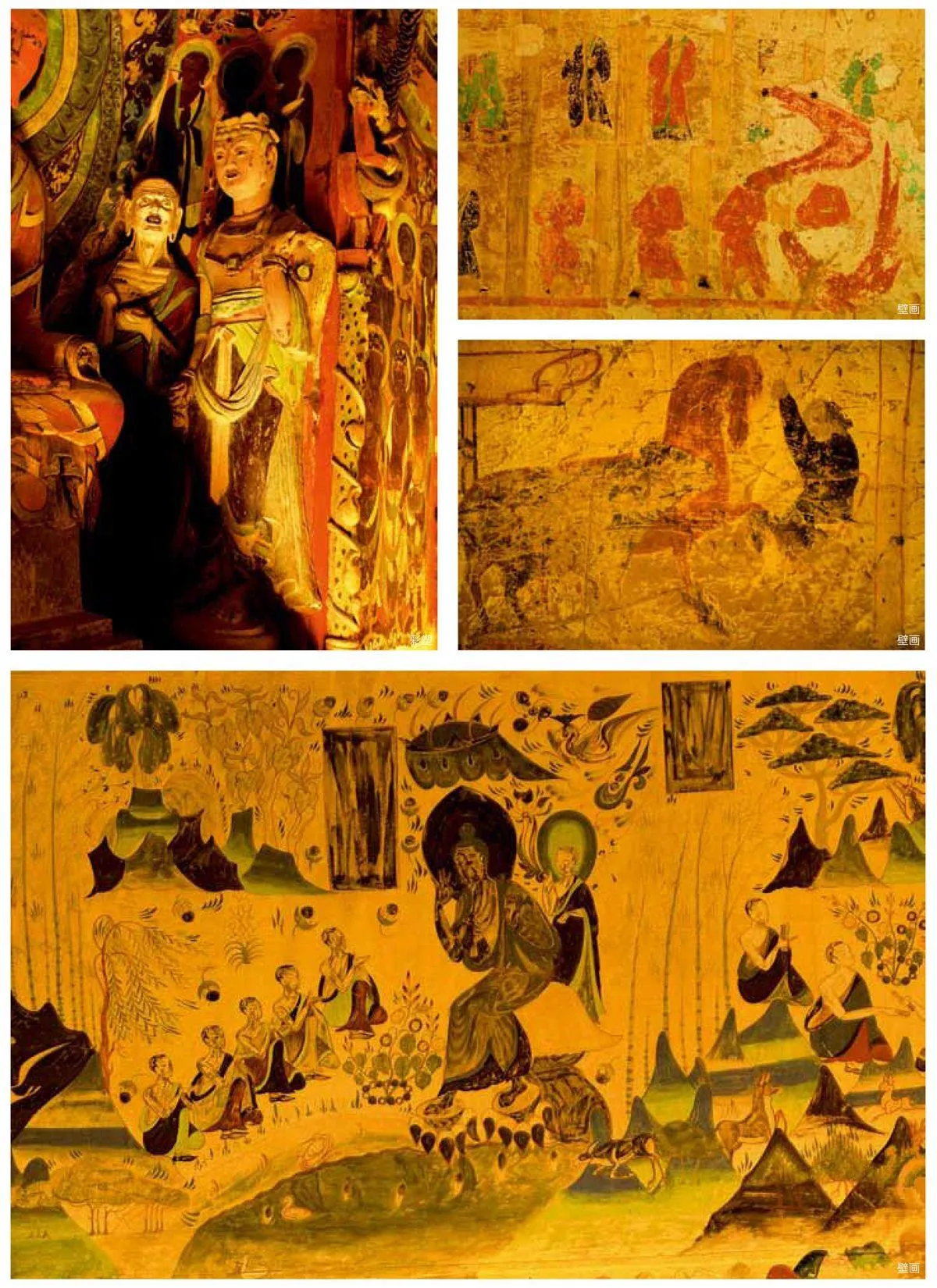

北魏,渾厚沉著,若彩色的巖漿在洞窟的石壁上流淌。

大唐,瑰麗繁華,色彩如同一個大磁場,陷于其中。迷惑的是眼睛,震撼的是心靈。那凝在衣紋里的色彩泛出香氣,暖意融融,若美人肌膚的體溫。至宋、元、明、清,細膩中富于哲理,拘謹中不乏典雅,色彩在思想。

三

敦煌的壁畫若首尾相連,延續可達六十華里。敦煌的色彩包容古今,千年一脈,現在仍然是色彩的天堂。

敦煌影像為當代人和后代人留下了一份豐富的文本遺產。一千六百年前樂樽和尚開鑿的敦煌石窟原貌我們已無復可見,現在看到的是時間改變了的結果。那么再過一千六百年,人們或許可以從敦煌影像中看到今天的敦煌。

任何文字的記錄都會有理解上的誤差,唯有影像不會欺騙眼睛。

因此,聯合國教科文組織世界遺產委員會在公元2003年制定了《保存數字化遺產憲章》,憲章提示:

“人類的知識或表達的內容,無論是文化,教育和科學方面的,還是涉及技術,法律,醫學和其他領域的,都越來越多地以數字化文本表現出來,或以現有的模擬形式轉化為數字化形式,那些本來就以數字化形式產生的‘原生態’數字化資源,除數字化形式外,別無其他形式。

數字化資源的形式多種多樣,包括文本、數據庫、靜止的和活動的影像、音頻、圖形、軟件和網頁等,它們因媒介材料的性質受到保存時間的限制,因此需要有目的的生產和管理才能保存下來。

這些資源具有長久的價值和意義,是應當為當代人和后代人保護和保存的遺產。這一遺產可以以任何語言存在于世界任何地方,也可以涉及人類知識表達的任何領域。”

攝影人大多不喜歡看過多的文字,也許有人看到這些枯燥的文字會跳將起來,但我仍然固執地希望攝影人能靜下心來把這段文字仔細閱讀,因為,你拍攝的影像或許就會成為全人類共同保存的遺產。

敦煌影像符合聯合國世界遺產委員會《保存數字化遺產憲章》的精神,它的重要性莫過于此。

或許拍攝敦煌僅如樂樽和尚一樣只做了象征性的事情,或許他只是眾多開鑿石窟工匠中的一名,但是,影像對于敦煌是非常重要的,影像是今人留給后代的遺產。

在很多年的拍攝過程中,圖像正在變成遺產,如《保存數字化遺產憲章》所說。因為,許多實際物像已經消失,只留下圖像!

四

曾經有過一段時間,我為拍攝世界文化遺產的中國四大佛教石窟,頻繁地往來山西,河南,甘肅,四川之間,有時并不拍攝,只是搜集一些資料,認真觀看,仔細揣摩云岡,龍門,敦煌,大足四個石窟的異同之處。

初時只覺云岡雄魂偉魄,“佛為帝身”,有帝王氣。龍門溫和平實,不事張揚,卻精華內斂,有貴族氣。兩窟之間隱隱然有絲絲縷縷的聯系,如同門兄弟。再看敦煌,如絲路花雨中翩翩起舞的小女子,清妍靈秀,流光溢彩,但眉宇中的一股英氣,似與云岡龍門氣息相通。細察三窟之間的血統,都有北魏王朝鮮卑拓跋氏的基因,只不過敦煌公主遠嫁他鄉,多了些異域的風情。大足則遠在西南的深山里,村野鄉俗,雖然也有佛祖在上,但說的都是山寨里的家長里短,與其他三窟了無關系。

于是,我把云岡,龍門,敦煌列在同宗,大足則另作別論了。

某日,友人來訪,報喜說得了一對雙胞胎的兒子,知道我讀過幾本書,討教這同胞兄弟的名字如何才能妙造天成,且又不落俗套。那幾日我正沉浸在對石窟拍攝的興奮之中,竟然脫口而出:“你這對兒子就叫云岡、龍門吧,”,并細說端詳。友人一聽拍案叫絕,說這名字果然大氣,登上云岡,躍過龍門,這對兒子將來還了得!最不濟也落得個“振衣千仞岡,濯足萬里流”的名士風采,亦不枉人生一世。二人擊掌大笑,狂醉而散。

待那對叫作“云岡”、“龍門”的兒子滿一周歲時,友人又邀我為其拍照,我趁機提出:“你不妨再生個女兒喚作敦煌,那可就圓滿了。”友人點頭稱是,但后來懾于政策的威力未敢貿然行事,我也就落下了沒能拍成敦煌小女兒的遺憾。

又一個不眠之夜過去了,當我為上述文字劃上最后的句號之時,再次翻閱敦煌影像,三危山上的那一片金光依然使我脈息狂跳,生命奔騰。看一眼靜臥在書房角落里沉重的攝影背囊,或許,在太陽沖破地平線的時候,我又會背負著它在蒼茫的戈壁灘里艱難跋涉。手中的三腳架是信念的禪杖,企盼著三危山上燦爛的金光。

樂樽和尚在三危山上向我招手。