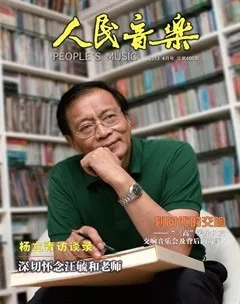

楊立青訪談錄

訪談者:錢仁平

時間:2012年9月8日

地點:上海音樂學院·當代音樂研究與發展中心

錢仁平:楊老師,您是全國很著名的唱片發燒友、“唱片大戶”,今天的訪談我們就從唱片說起吧,為什么買那么多唱片?

楊立青:買唱片算是養成的習慣吧,或者說是家傳。首先跟我父親有關。可以想象在五六十年代,音樂會很少,接觸音樂的媒介、接觸一流演奏家的機會可能只有唱片了。我父親那時候有點“過分”哦。他有個學生,是國立音專的,剛解放的時候到巴黎音樂學院留學,50年代回國在中央音樂學院當老師,帶回了一批唱片,一百塊左右一張。他就把所有的儲蓄拿去買唱片了,至少花了兩三萬塊錢,真是不可思議。(笑)

錢:這些唱片對于您的音樂生活,比如創作、教學應該是有很多的好處吧?

楊:當然了。接觸到的很多新東西都是從唱片開始的,比如說第一次聽巴托克,我還記得是1962或1963年在王建中先生家里。王先生也是喜歡唱片,我跟他學和聲。當時我不到20歲,印象特別深刻,他跟我講,巴托克的《樂隊協奏曲》是庫塞維斯基(Sergei Koussevitzky)指揮的:庫塞維斯基認為《樂隊協奏曲》是20世紀最好的管弦樂作品。

錢:現在您家里有多少張唱片了?

楊:總有1萬多吧。

錢:下面我們聊聊最近創作的《木卡姆印象》。這部作品2012年6月在國家大劇院成功首演(新疆十二木卡姆交響音樂會),后來好像又復演了一次。

楊:對,沒錯。8月底又在北京演了一次。據說效果要好得多。

錢:這個作品起因我知道一點。有一年您去新疆采風,好像是文化部組織的是嗎?

楊:是。文化部這個項目的緣起據說跟賽福鼎有關。賽福鼎曾在國外聽了交響樂之后,就想把新疆的“木卡姆”變成交響音樂。他去世后,家人就向相關部門提出了賽福鼎的這個愿望。所以,文化部就組織了一批作曲家去新疆走走看看。

錢:怎么想到是大提琴與管弦樂隊,可以直接叫作“大提琴協奏曲”嗎?

楊:我就把它叫做“大提琴協奏曲”。用大提琴第一個原因可以這么說吧:當時在聽了一些“木卡姆”后腦子里就在想,“木卡姆”這么一種很豐富的東西,那么濃郁的特色,如果完全按照它原本的結構、音調去寫會碰到很多問題,它畢竟是歌舞音樂嘛。“木卡姆”里有很多微分音沒法處理,交響樂隊怎么進入中立音呢?當然你用很“先鋒派”的方式去寫是另外一回事。所以,想著用一件獨奏樂器可能是比較好的方式。

錢:是不是說“木卡姆”的因素主要通過獨奏樂器來體現?

楊:不。只是獨奏樂器可能會比較靈活一點。第二個原因是我聽了他們收集的“十二木卡姆”錄音,從中選了一點素材。這個素材是一個吟唱,后面伴有新疆彈撥樂器,像空弦那樣的音,這跟大提琴的音區比較像。如果用大提琴來表現它那個吟唱的風格,就像游吟詩人那樣的感覺,然后和五度撥弦結合在一起,所以最后就決定用大提琴。當然,還有一個原因。我寫了不少東西都是獨奏樂器與樂隊的,協奏曲類型,二胡和樂隊、琵琶和樂隊,諸如此類。為什么我常常使用這樣的結合?這說出來可能會得罪一些人。(停頓了一下)我對我們的樂團不大放心。我們樂團都有一個普遍的問題:團里的每個演奏員的技術都不錯,但不練琴。要演出的作品在家里是不練的,到了排練的時候就視奏,但又沒多余時間給你視奏就直接進入演出排練。于是,每次你聽到的東西都是“夾生飯”。

錢:那《木卡姆印象》首演您滿意嗎?

楊:當時我覺得還不夠。我常常說的一句話,在配器課上我也跟學生說,我們的樂團現狀或者說是演奏習慣,作為作曲家我們常常不知道“是我寫的不好,還是他奏的不好”?!

錢:對!對!對!

楊:這是一個很大的問題。應該能奏出來的,但往往一塌糊涂、亂成一片。那么是我寫的不好嗎?我有幾次經驗證明并不是這樣。比如《烏江恨》,它的首演是在日本,名古屋交響樂團,不算特別好的樂團。但是拿回來的錄音,我們的“上交”或者國內其他樂團都沒有達到過。不是速度上不去,就是銅管又冒“泡”了。還有《荒漠暮色》,香港首演之后也由日本的一個交響樂團演,演出前他們共排練兩次。我去聽了,基本上就是我想要的東西。后來,這個作品由“國交”、“上交”、“上音”的樂隊也都演過,沒有一次達到我想要的效果。

我們樂團演奏員的個人水平肯定比日本的高。但人家事先都在下面練好了,加上樂團以及指揮對現代音樂也比較有經驗,所以很容易把新作品的基本面貌弄出來。

再講個我的老師王建中先生的故事。大概是在80年代末,一次我見他在學門口走來走去,便問他在干嘛?他說,里面在排練他自己的作品。我說,那你怎么不去聽?他回答說,不敢聽。“不敢聽”就是說他很擔心會奏得一塌糊涂。作曲家會覺得自己怎么這么無能,寫成了這個樣子。這個問題常常讓我很糾結,寫得很簡單我不甘心,但是你給樂隊負擔太重的話他演奏會出問題。然而,你找一個比較好的獨奏家,他能把整個作品的基本意圖體現出來。樂隊作為協奏曲來講相對容易處理一點。這樣可能好一點。

錢:那么《木卡姆印象》的樂隊部分是充分考量了演奏因素的。您剛剛也提到,您的這種協奏曲類型的作品很多,那這部作品與以前相比,獨奏樂器與樂隊兩者之間的關系有什么變化?

楊:這回更多地是從協奏曲來考慮。《霸王卸甲》、《烏江十艮》原來都不把它們叫做協奏曲。在日本演出的節目單上是用英文寫的,叫做“Symphonic Ballade with Pipa Obligato”,為交響樂隊與附加的琵琶而作的交響敘事曲。

錢:這些作品在您的創作中占有很重要的一部分。《木卡姆印象》、《烏江恨》、《霸王卸甲》還有《一枝花》我覺得是有點一脈相承的。

楊:說它們相似,(首先)都是委約作品。委約作品都帶有審美的前提。《烏江恨》是第一個這種類型的。寫成現在這個樣子,主要有兩個原因:一是和念書時候教我配器的施詠康先生有關。回國后他對我說:“楊立青,你回來以后別再寫國外那種風格的作品了,寫傳統一點的,讓大家認識你、知道你。”他認為,要讓大家認識、了解你,得要用扎實的傳統功底,用大家容易理解的方式去寫作。二是當年南京的石中光老師被邀請去指揮日本名古屋交響樂團。日方提出希望有一首中國樂器和交響樂隊合作的作品。石老師就跟我說,他們正好有一個琵琶演奏員擅長演奏《霸王卸甲》,能不能就把《霸王卸甲》跟樂隊弄在一塊。當時我就答應了,但又不大甘心就配個伴奏,于是寫了三十分鐘。《霸王卸甲》是一個古曲,要寫得非常現代,我當時還沒找到那個途徑。后來我發現周龍的《霸王卸甲》寫得很好,用了很現代的方式。

錢:是不是說創作時民族素材比較完整保留,但是在管弦樂部分花了很多心思。您說了作品不是很現代。

楊:我指的是在音樂語言上。梁茂春老師有個說法我覺得比較準確,他談《烏江恨》,說“在傳統與革新之間”。《江河水》、《一枝花》也帶有一點委約的性質。1991年,李黎夫希望把中國一些傳統名曲改編成交響樂隊推到國際上去。同時,中國唱片廠上海分社的一個編輯找我,說準備出一張CD,曲目除《梁祝》外希望再有一首某件民族樂器的協奏曲。這兩個機緣結合在一起,我就決定用二胡與樂隊寫《江河水》。而且《江河水》本身就是我很喜歡的一部傳統曲子。后來,陳佐湟把《江河水》帶到“國交”去演出。1997年作品被列入了“國交”成立后首次歐洲巡演的曲目。他后來還提出能不能再寫一首更歡快一點的,于是我就創作了《一枝花》。因為作品是拿到國外演出,如果做作品標題直譯“flower”,外國人根本不知道是什么東西,所以我就根據曲子的結構——前面有個引子,接著是上板,最后是快板,改了標題叫《引子、吟腔與快板》。這兩部作品都為“國交”寫的,“國交”那時水平很高。

錢:《荒漠暮色》是在“天津會議”上放的。當時大家都認為是很難得的一部中胡與大型管弦樂隊作品。但它的創作手法與剛才我們說的作品不一樣,這個作品又是一個怎樣的創作背景?

楊:《荒漠暮色》也是委約作品,為了在日本舉行的一場紀念絲綢之路的音樂會。寫作的時候準備工作是比較重要的。我用一個音高模式做了若干和弦,這些和弦構成作品和聲大體的樣子,在這首曲子里是很自由的,不是嚴格的序列。這個作品接近音色音樂,骨架聲部是有音列的,但音列的處理是很自由的,不受它的拘束。結構上開始是散板,逐漸形成節奏律動,然后是那種類似很寬廣的東西。這是與我腦子里想象的一個廣闊大漠聯系在一起的。我后來后悔了,不應該叫“荒漠暮色”,應該叫“大漠暮色”。

留學生涯

錢:作為改革開放后第一位出國留學的作曲家,您是哪年出國又是哪年回來的呢?

楊:我考取留學(資格)是1978年,1979年開始學語言。1980年初去德國到1983年4月份回國,一共三年多。

錢:您在德國的學習和游歷對您的創作影響大嗎?

楊:那當然很大了。《磬》(CHIME)上面有篇文章,開玩笑地寫我在剛出國時對現代音樂一無所知。

錢:這句評價您覺得合適嘛?您不是買了那么多的唱片。

楊:當時雖然買了很多唱片,但“最現代”只聽到斯特拉文斯基的《春之祭》,認為《春之祭》是非常新鮮的東西了。彈過興德米特一些的鋼琴曲。勛伯格接觸過一點,摸過幾首曲子,但對十二音技法到底是怎么回事并不了解。巴托克接觸相對較多一些。在那時,我腦子里的現代音樂也就是這些了。

初到德國以后有幾件事印象深刻。我到漢諾威音樂學院圖書館去借唱片,才第一次見到潘德列斯基的名字。聽完他的大提琴協奏曲后我全懵了,全是噪音沒有主題,我沒有聽過這樣的音樂。所以,我才說我對現代音樂一無所知。

另一件事,我到了漢諾威音樂學院后才知道拉亨曼就在這里當教授,我上過他的《20世紀音樂作品分析》課程。最有意思的是,出國前我是在中央音樂學院內部油印的《外國音樂參考資料》上第一次看到拉亨曼的名字,是一個音樂學家寫的談70年代聯邦德國音樂。文章里引用了拉亨曼的一句話很有意思,“現在人們又可以在音樂的床上尿床了”。我當時就想說講這么刻薄的話是誰啊?搞了半天就是我們學校的教授。

我剛到德國的半年很不習慣這樣的音樂,于是給鄧爾敬先生寫了一封信。鄧先生回信說:“不入虎穴,焉得虎子。既然讓你去,你就好好地鉆進去再跳出來。”當時在國內,我自認為是不算保守的。但是潘德列斯基、里蓋蒂他們作品里是沒有主題的,也沒有習慣了的節奏。于是我就覺得有些慌了。

當時鄧先生那番話對我起了很大的作用。我想“好吧,那就先進入虎穴吧!”真鉆進去了解了作曲家為什么這樣寫之后,就覺得非常有意思,覺得這些作品里面有很多東西是值得思考的。所以回國后我在一次全國交響樂創作座談會上講過一句話“要補課”,也寫過一篇文章《由“補課”說開去》。德國在納粹統治時代,所有的現代音樂是禁止的。“二戰”后,德國人在文化的廢墟上思考應該走一條什么路來建設現代音樂。他們稱之為

“補課時期”,就是“達姆斯塔特暑期營”,從那時開始德國作曲家有了新的變化。

達爾豪斯曾在一套德國的唱片資料上寫到“60年代中期,當約翰·凱奇的音響到達歐洲的時候,有一些天才的作曲家退出了舞臺”,里面舉的第一個名字就是我的老師科爾本。他是當時德國音樂協會主席雅格比訪華時給我選的。

錢:這讓我想到一個問題:一個杰出的作曲家不一定是一個杰出的作曲教授。比如肖斯塔科維奇的老師斯泰恩伯格,就作品而言現在誰會知道呢?但是這位老師能在全蘇聯都在批斗肖氏的情況下,站出來力挺他的學生,這一點還是很感人的。

楊:我的老師也是一個非常有意思的人。他對中國學生到底是個什么水平吃不準。我一去,他讓我做一道很難的和聲分析題。做完了以后他說,“你的“和聲”不用上了,你們中國用的什么體系啊?”我說,“曾經學過斯波索賓,蘇聯的。我們的老院長丁善德先生曾經到過法國,桑桐先生研究過德國音樂理論家里曼的東西。”他說,“這些都不是。我們現在用的是另一種方式,怎么你都會?”他認為我的水平很好。我自己覺得復調是一個薄弱環節,后來就去攻復調。他們的復調也從嚴格對位開始,但不光是一對一、一對二這類,實際上是讓你寫宗教音樂。拉丁文的歌詞,讓你寫合唱,用類似于圣詠的方式來寫。但是這種東西我寫不好,一個是文字上的障礙,還有一個音樂語言風格接觸得少。但是寫到巴赫時代四聲部賦格的時候,我的老師很驚訝,“你們中國有多少人能寫成這個樣子?”我說,“我們作曲本科畢業都可以。”他不相信,說德國人沒幾個能寫成這個樣子。后來,因為我要拿學位需要去大使館延長簽證時間,老師給我寫鑒定說,我到德國之后鋼琴演奏技術突飛猛進,在學校里面非常受歡迎,有很多人的作品演出都讓我去彈。同時,對當代音樂語言的了解越來越多,是他見過的亞洲學生當中最好的一個。當時我還心里不高興,怎么只是亞洲學生里最好的,為什么不拿我跟歐洲學生比比。(笑)當然這是開玩笑說的啦。

《洛卡爾詩三首》那是按照最嚴格的要求寫的,相鄰的兩個和弦之間對斜的同音都不可以,更不要說同時出現的和音了。這個作品當時我的老師是很滿意的,又不是像勛伯格那么典型的風格,可聽性比勛伯格強吧。《唐詩四首》里面是使用了不同的方式,四首在風格上多多少少是有所不同的。第一首是兩個調為中心;第二首聽起來有點中國說唱的意思,但實際上是人工調式;第三首是minimal單音音樂,就是說所有的素材來自一個東西,有點支聲復調;第四首是用固定節奏的聲部和沒有節奏的聲部對置,在音色上的處理比較講究。寫的大型室內樂《為十個人的音樂》里面其中一個主題是類似于賦格段的主題,有點新古典主義,陳銘志先生在他文章里提到過。那時候沒人寫賦格。這個賦格段比較好玩,它是十二音,但不是序列,主題本身是混合節奏。十個聲部一個個聲部進來的時候夾雜著混合節奏,難度很大,所以后來我不用這一類手法了。但是回想起來那個時候點子很有意思,用緊張度來控制它整個的和聲語言,有點類似比興德米特再走遠一點的哈特曼。老師看到譜子說,“楊立青,你讓我很驚訝,你這個東西如果說是哪個巴伐利亞的德國人寫的我也相信。”算是比較地道吧。

還有一個作品是管弦樂《意》。

錢:是你贈送給圖書館那個手稿吧?

楊:是。那個純屬是用音色音樂的方式來寫的。寫這個作品,老師要求我先畫一幅抽象畫,用點、線、面各種方式構成一個畫面,然后把我所想象的線條和塊狀變成音高。這樣你就可以感受到潘德列斯基的影響。

這幾部作品可以說把新古典主義興德米特的方式,梅西安的人工調式的方式嚴格的十二音序列方式,音色音樂的方式等等都嘗試了一下。

錢:這是你有意識地想把當時那些“時髦”技法都實驗一下。

楊:對。我剛去時對這些并不了解,但通過一些關于20世紀音樂的課程,你可以知道作曲家為什么這樣寫。

錢:那是大課?

楊:對。

錢:哪個教師教的呢?

楊:一位很意思的,也跟我關系很好的庫珀科維奇教授。他是斯托克豪森的好朋友,斯托克豪森有幾個作品是他指揮的。有次他分析斯托克豪森的《Mixtur》,叫班上每個人擔任總譜里的某一個角色來進行敲打。這首作品的唱片就是他指揮的。我回國以后,還寫信給他希望他把那張唱片翻錄給我,總譜復印一份。后來,他干脆把斯托克豪森題了詞的那張唱片送給我。他當時是漢諾威音樂學院院長,學院里有三個作曲教授:一個是拉亨曼,是極端先鋒派;一個是我老師,是中間派:第三個就是這個他。他早期是極端先鋒派,但到我在那里讀書時已經“回歸”了。德國的報紙評論他是“從先鋒派到乖孩子”。他認為無調性音樂的發展是歷史錯誤,所以他把自己寫的無調性作品全毀掉了。

錢:他為什么發生這么大的轉變呢?蠻有意思的。

楊:他厭惡了,對現代音樂厭惡了。但是他課上的有些觀點我印象很深。有次他放斯托克豪森的《MikrophonieI》

,一個小提琴專業的學生說“為什么作曲家要寫出這么難聽的音樂?浪漫派音樂那么美,為什么不寫那樣的音樂?”盡管庫珀科維奇自己已經“回歸”了,但他說了一句話,“因為浪漫派美化了這個世界”。這句話我后來常引用。當代作曲家真實地表現這個世界以及它在我心目中的樣子,不光光是那些美好的旋律才是音樂,我們處在一個噪音環境當中,作曲家會需要表現客觀環境對自己的觸動。他上課講很多這類東西,讓我開始對現代音樂逐步地了解。通過這些課程和自己的創作實踐,我在構思音樂的角度上拓展出很多不同的途徑和思維方式,導致寫出的作品有很多不同面貌。后來回過頭來我非常感謝鄧爾敬先生的話,進入以后你才知道這個世界。雖然里面有亂七八糟的東西,但也有很多很有趣的東西。

錢:留學前寫過的作品中,您印象比較深是什么?

楊:很多啊,比如《山西民歌九首》,20歲前后創作的。

錢:那時在念附中?

楊:沒有。休學養病,手壞了,后來肺又不太好。也就是利用了這個時間,跟王建中先生學和聲。那時候喜歡在鋼琴上彈點普羅科菲耶夫和肖斯塔科維奇、德彪西的東西,自己也做一些創作。年輕時有創作沖動,進了大學后是另外一回事兒了。我1965年進大學,第二年就“文革”了。當然那中間也創作了很多,有一個鋼琴與民族管弦樂隊的協奏曲,叫《出海》。還有一些小舞劇,像《節日之夜》啦,還有鋼琴伴唱《杜鵑山》。

錢:講到舞劇我們還是要聊一下《無字碑》,這個作品是80年代吧?

楊:對,山東歌劇舞劇院委約的。當時他們很急,我怕來不及寫就找了陸培。第一幕讓陸培先弄起來,后來我們一人寫了兩幕。當時陸培跟我說想用一個謝德林的序列來寫,我同意了。那就是我倆寫作的共同素材。

錢:那個音樂今天來看仍然是中國舞劇中最先鋒的。您的高足張千一也寫了很多舞劇音樂,但是他一般是“不突破”的。前年在北京開“百年經典選曲”的專家論證會,我還說這部舞劇音樂應該選進去。另外電影《紅櫻桃》的配樂也是很有趣的。

楊:電影中音樂用得很少,如果把整個音樂單獨拿出來聽還是很好玩兒的。這部電影比較有戲劇性、交響化。可能我比較適合寫這一類東西,悲劇性較強一些的,快樂點的我恐怕寫不太好。

90年代的時候,香港雨果公司到大陸來找一些作曲家寫New Age,帶了一些唱片給我聽。聽完后我告訴他們,我不適合寫這個東西。我為什么講到New Age呢?我要說的是,我明白自己創作的局限性,或反過來講也是我的特點。我喜歡寫大起大落、充滿對比的東西,悲劇性的東西,戲劇性能夠得以展開的。而那種很平穩的、可以當背景音樂聽的音樂,我創作不了。

錢:您寫了這么多作品,回頭看一看比較滿意的是什么?留有遺憾的又是什么呢?

楊:我是一個自我感覺很糟糕的人,從來都不滿意,總覺得好作品還沒有寫出來,更好的作品還在后面。當然話說回來,相對來說自己認為完整一點的、受到羈絆束縛少一點的還是《荒漠暮色》吧,更加是“我自己”一些。其他的作品多多少少都會被一些因素牽制。我曾在《現代樂風》上說:“要找到自己的語言,這個問題是作曲家一直在尋找的事情。”我覺得這個任務還沒有完成,還沒找到真正屬于自己的語言。最近感覺好像稍微比原來順了一點。從2000年我做院長開始,就基本上沒法考慮創作了,有十年的時間只能寫點文章。因為我創作的習慣和其他作曲家不一樣,今天寫8小節明天寫20小節后天再寫多少然后再開會去,這樣創作我是做不了的,我希望集中一段時間什么事都不做,就只浸在自己的音樂里面。

關于作曲教學

錢:要祝賀楊老師的配器書終于出版了,全國音樂界翹首以盼。其實您很早就在積累,當初我讀書的時候都是那9大本講義,還需要您簽字再到教材科買。大家都知道在配器教學上您是花了一輩子的心血,就這件事請您談談吧。

楊:我一直把配器當做一樣很神秘的東西。我喜歡交響音樂,喜歡樂隊色彩。我現在還留著60年代上海文藝出版社出的皮斯頓的《配器法》。我到書店買回來后在上面提了一句話“連和聲對位都沒有學過的楊立青,購于62年幾月幾號。”我在課上一直給學生講“最好的老師是實踐”。我在沈陽音樂學院時,李劫夫寫的大合唱都是不配器的,讓青年教師或者是學生幫他做配器。“文革”時還“扒”過樣板戲。《沙家浜》我“扒”過兩場,《紅燈記》“扒”過一場。寫完了以后就與磁帶比較,發現差在哪里,再等總譜出來與總譜比較。當時還寫舞劇音樂,李劫夫寫的詩詞大合唱我們做完配器以后就現場聽。有了這樣一些實踐經歷吧,就覺得配器是很好玩兒的。后來畢業留校,就讓我教配器,第一件事情讓我編樂器法。

錢:那個時候就開始編樂器法了?

楊:對。那是75、76年吧。到了上海音樂學院考研究生其實定的方向就是配器。當時丁善德先生教作曲,桑桐院長教和聲。配器是施永康先生上課,但是他沒有研究生導師資格,于是我就掛在桑院長名下。我上了一年半就到德國留學了。之后,施永康先生要調到星海音樂學院去,學校開的條件之一就是“楊立青回來才能走”。于是乎,我回來后接他的班繼續教配器。

我不大喜歡照本宣科,總想做有創造性的事情。我希望學生接觸到更寬廣的面,有意識地擴大當代音樂的比例,盡量從作曲的角度去尋找合適的例子,通過配器課了解現代音樂。第一次教配器,是給劉灄、葉國輝他們上的。頭幾年的時候和后面的教學不太一樣。那時候喜歡按照風格分類,“古典”、“浪漫”、“印象”、“現代”。但是后來發現這樣很費勁,因為講“古典”得講弦樂,講“浪漫”還得講弦樂,很多東西都在重復。頭幾年上課用的譜例與現在也是不一樣的。那些講義是從80年代末開始寫的,到1994、1995年整個講義的結構基本上呈現出來了。再用了五六年的功夫把現在的格局定下來了,主要就是花時間把它充實,真正定型是到2004、2005年。

錢:我聽以前同事講,他是在俄羅斯讀研究生,他的配器就是作曲主課老師教,而國內九大音樂學院都是差不多的模式,分“四大件”老師和作曲老師。您怎么看這種現象呢?

楊:我覺得這是一個共通的問題。我所到過的國外幾所音樂學院,他們確實沒有專業教配器的老師。最近維也納音樂大學新出了一本配器教材,那個作者倒是在大學里專門教學配器的。但是比如說在漢諾威,配器是沒有單獨的老師上課的,做了幾回配器作業,我的作曲老師說不用專門學習配器了。我們現在的模式是蘇聯模式,“四大件”、“五大件”,實際上按歐洲模式就是作曲工作坊,不論是哪一門作曲技術理論,和聲、對位、音樂分析、配器都應該是作曲家來教,他都不是專門的理論教師。理論教師其實也是存在的,但是他不教作曲。

錢:對。理論老師應該教表演專業的學生,音樂分析有助于他理解曲目去表演作品。現在的情況是,所謂的“四大件”或者說作曲技術理論課程還是努力地想為作曲教學提供幫助,但是在作曲方面并不是很滿意。在這種教學體制下,導致特別是現在年輕的學者,只想怎么為作曲學生提供捷徑,但并不能定不下心來,潛心研究。從而自身的理論研究在深度和廣度上其實是下降了。再之,“作曲技術理論”這個名詞在西方有嗎?

楊:在西方就叫“音樂理論”。像我的老師也上和聲,但是他只把“浪漫派”的和聲原則總結給學生。對位也是他上課。配器他不是給所有的學生上,只給有需要的作曲學生上。

在薩爾斯堡,我做過客座教授,那里的作曲教授也就兩三位。一個是波蘭人,叫伯格斯拉夫·舍費爾,寫過一本作曲技法的書,很厚。還有一個叫維平戈,奧地利人,配器都是他們自己上。他們也有專門搞理論的,一個很棒的德國教授好像叫海瑟夫,在薩斯堡音樂學院專門教律學與聲學,他的課我覺得非常受啟發。他自己寫過一本書,我一直建議去翻譯一下。這本書的內容就是把作曲技法從中古時期一直到現在,以提綱的方式,舉幾個例子,

用幾句話點出各個時期作曲技法的要領。

錢:我覺得音樂理論與創作、表演實踐以及音樂理論自身的問題等等是必須深入思考并逐步去改進的。今天辛苦楊老師了,感謝您。

錢仁平 上海音樂學院教授

(責任編輯 張萌)