1個和49個的輕重權(quán)衡

王晶晶

在廣東東莞中學(xué)初二7班,青青是個不受歡迎的人。

他上課隨意走動,開關(guān)電燈;他午休時火燒床單,用剪刀剪斷電線;他脾氣暴躁,曾把熱水潑到同學(xué)臉上。因為他是一個自閉癥患者,有時無法控制自己的行為。

除了青青媽,全班49名同學(xué)的家長在開學(xué)第一天,提交了一封聯(lián)合署名的請求書,羅列上述“罪行”,要求學(xué)校將青青調(diào)離這個班,否則就集體罷課。

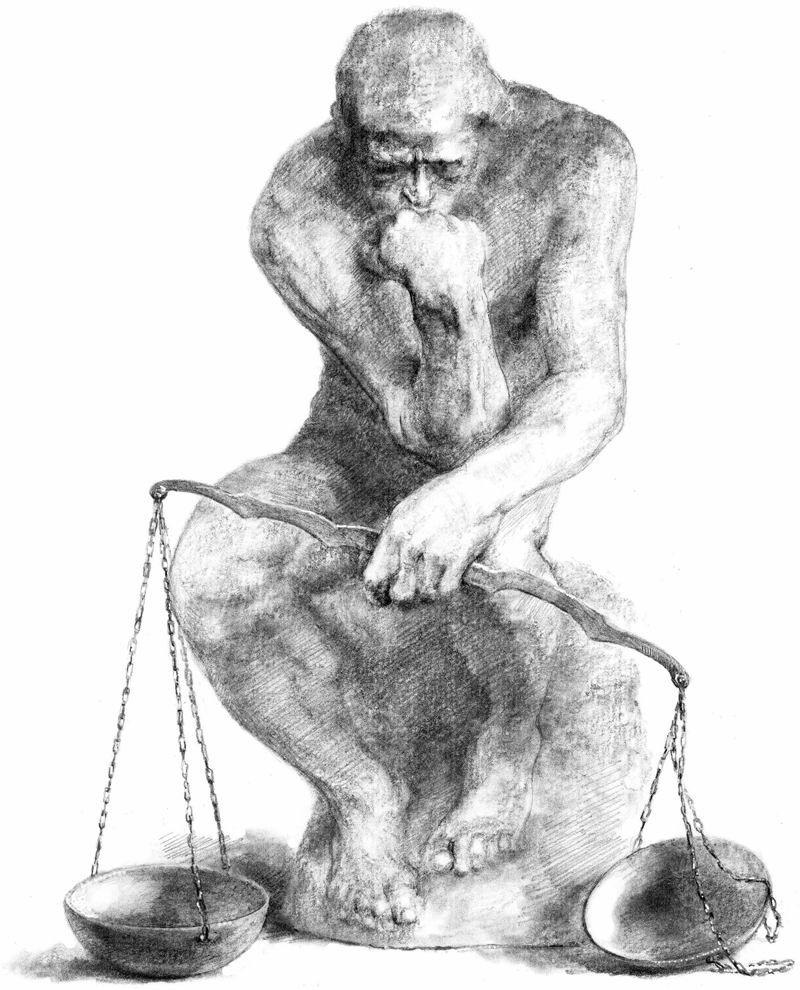

1個和49個,如果將一個學(xué)生拒絕在教室門外,就可以留住49個學(xué)生,這樣的做法是否就算公正?對于這個班的學(xué)生來說,這應(yīng)該是他們需要上的“開學(xué)第一課”:一個人的權(quán)利是否就一定要讓步于一群人的權(quán)利。

幸好校長沒有以人多還是人少來做決定。他說,每個孩子都有受義務(wù)教育的權(quán)利,學(xué)校不能落下任何一個學(xué)生。因此,“1個”直到現(xiàn)在還繼續(xù)留在教室里。

可是,出于群體壓力,更多時候人們會理所當(dāng)然地站在多數(shù)人這邊。比如在遼寧一個小村莊里,為了61個孩子,學(xué)校就剝奪了1個學(xué)生受教育的權(quán)利。

這個有點特殊的孩子出生時感染了艾滋病病毒,他走進小學(xué)教室的第一天,村民就把自己家的孩子領(lǐng)走了,學(xué)生集體罷課,還有家長代表跑到鄉(xiāng)政府上訪。罷課第三天,校長頂不住壓力,讓那個孩子的母親把他領(lǐng)回家。

1個和61個,至少他的離開讓眾人回到教室。如果只從結(jié)果來看,這或許算是公正。

后來,“1個”在村委會辦公室里有了自己單獨的教室和老師。可他沒有同學(xué),只有年邁的老師做伴;他也沒有校園生活,只能在空曠的村委會院子里一個人打籃球。因為撤點并校,他成了唯一被留在村里的小學(xué)生。

如果在美國,拒絕他的這所學(xué)校很可能面臨高額賠償。美國一所私立中學(xué)曾因拒收一名13歲的艾滋病病毒攜帶者入學(xué),被司法部裁定違反《美國殘疾人保護法》,需向這名學(xué)生賠償7萬美元并繳納1.5萬美元罰款。當(dāng)大多數(shù)人意識不到少數(shù)群體權(quán)利的時候,就需要法律的引導(dǎo)。

令人遺憾的是,另一個“1個”以更大的悲劇收場。河南一所縣城中學(xué)里有個“問題少女”,她打起架來比男生還厲害,被稱作“惹事妖精”。班主任讓大家民主決策,投票決定她的去留。全班38個同學(xué),26人希望家長把她帶回家。

得知結(jié)果的她先是大笑,然后哭著跑出教學(xué)樓。3天后,人們在學(xué)校后面的水渠中找到了她的尸體。

她的同學(xué)和老師可能并不知道,民主不是只有少數(shù)服從多數(shù),還包括個人發(fā)展的自由、容忍以及平等。他們在以一種隱性暴力,對抗她的肢體暴力,這種隱性暴力的名字就叫“大多數(shù)”。

出于利己的考慮,很多人的確不希望自己的孩子和自閉癥患者、艾滋病病毒攜帶者、問題少年同在一個教室,讓孩子處于潛在的危險中。作為個體,你有選擇留下和離開的權(quán)利,但沒有替別人做決定的權(quán)力。況且,任何人都有可能在某一天,成為“少數(shù)”。

功利主義的觀點認為,我們應(yīng)該謀求共同體的幸福最大化。但沒有尊重個體的權(quán)利,僅僅考慮滿意度的總和,很可能恣意踐踏個體。幸福也不是簡單的加減乘除,被社會圈禁的男孩,死在水溝里的少女,都可以成為這個社會不幸福的痛點。

一個,還是很多個,這似乎是個艱難的選擇。美國學(xué)者邁克·桑德爾曾在哈佛公開課上講過這樣一個小故事,讓他的學(xué)生陷入道德困境:如果你是電車司機,正沿著軌道疾馳,突然發(fā)現(xiàn)前方有5個工人手持工具站在軌道上,你試著停下來,可剎車失靈了,這時你注意到右邊還有一條岔道,上面站著1個工人,撞死他能救另外5個,你會不會拐彎?

大多數(shù)人舉手同意轉(zhuǎn)動方向盤。“當(dāng)可以只撞死1個人的時候去撞死5個人,這樣做不對。”一個女生說。

少數(shù)人覺得應(yīng)該直行。“這與種族主義和集權(quán)主義的詭辯一樣,為了拯救一個民族而消滅另一個民族。”一個男生說。

桑德爾沒有給出“正確答案”,他只是想讓坐在底下的學(xué)生意識到,有時候覺得理所應(yīng)當(dāng)?shù)倪x擇,不一定是公正的。或許,在這個9月,青青的班里也應(yīng)該展開一場這樣的討論。