雁門關內楊家匠

陳麗萍

楊家匠

代縣楊家匠,據說是楊家將的后人,當年楊家將曾在雁門關戍守邊疆、精忠報國,隨軍的木匠,在戰場后方細心制作兵器、城門、關樓。由于他們人手不夠,就招百姓做工,做得多就學會了。千百年過去,那些不知道姓名的木匠掩埋在歷史黃沙中,他們的木工技藝卻留了下來,代代相傳。所以代縣木匠沾親帶故成了楊家將的后人。

或許因為他們都自詡為守邊將士的后人,血管里流著軍營帶出來的味道,說話做事格外不同,從來都說一不二,言語里沒有含糊不清的應酬與敷衍。這份精準也延續到手藝上,大到一座院子布局設計,小到一塊磚雕細件,匠人們都認真到了極致。

“吃的是料,住的是廟。”生活在雁門關下代縣的人,寧肯吃穿差一點,也要把自己的房屋蓋得像廟宇一樣,滿眼的雕梁畫棟,磚雕、石雕、木雕,這些可以被視為藝術的東西,在這里卻是司空見慣。

無論是承建民居,還是修復塔樓,都不用圖紙,無論多么復雜的工程,只看一眼就可以做出大模燙樣(古建筑術語,即立體模型),根據燙樣齊刷刷繪制出幾千構件的尺寸,便可準確無誤做完工程。雁門民居營造技藝,憑借獨門技藝,從代縣走向山西,走向全國。

第一佛塔的修繕

2008年,爭論了近20年的應縣木塔維修方案終于確定,暫不考慮大修,只進行“現狀搶險加固”。這個世界上最高大、最古老的全木制古佛塔,由塔基、塔身、塔剎組成,全塔沒有一釘一鉚,全部用縱橫交錯的主柱、木環、深架、斜撐與斗扶相互搭連。塔高67.31米、使用木料約一萬多立方米、7000多噸的重量,經歷了950年的風風雨雨,二樓柱子已經明顯傾斜,破裂變形的木頭隨處可見……

2009年6月底,木塔一層副階屋面養護和鐘鼓樓維修完成,經過3年修養,2012年8月,其余層屋面的勾抿養護工程完成。接下整個修復工程的是山西省古建筑保護研究所,而主持這項修復工程實施的,卻是一個沒有文化、連圖紙都不會畫的鄉下木匠楊貴庭。在古建筑修復業內,他鼎鼎大名,他的徒子徒孫,更是遍布大江南北。他們有一個統稱:楊家匠。

木塔問題重重:結構傾斜與扭轉、橫紋承壓構件被嚴重壓壞、材料老化構建開裂、梁袱構件彎折、屋面漏雨、附屬文物破壞。每一個問題都讓各路專家頭疼不已。楊貴庭不敢有絲毫怠慢,從現場監測到方案議定都親自參與,聽取專家的意見,并努力用并不標準的普通話表達自己的建議……

為更好地完成木塔修繕,楊貴庭幾乎召集了所有木工精良的楊家匠,因為是搶險加固,只能大量運用“偷修”技術,拆下壞掉的構件,修復完好后再裝回去。工程伊始,專家們說什么都不相信,可以在不動大木構架的前提下,更換柱、檁、梁等任意一根木構件。他們不斷計算斗拱用工用料、分析斗拱節點力學……直到親眼目睹楊貴庭指揮木匠拆除、修繕、安裝,仍瞠目結舌。

“你怎么確定拆掉這一根柱子,它不會垮?”楊貴庭用含糊不清的普通話回答,“老房子從來都不是靠一根柱子、一道梁來撐的……”解釋不清,只好任由他發揮。其實,“偷修”技術十分考驗技術和經驗,稍有不慎,后果不堪設想。

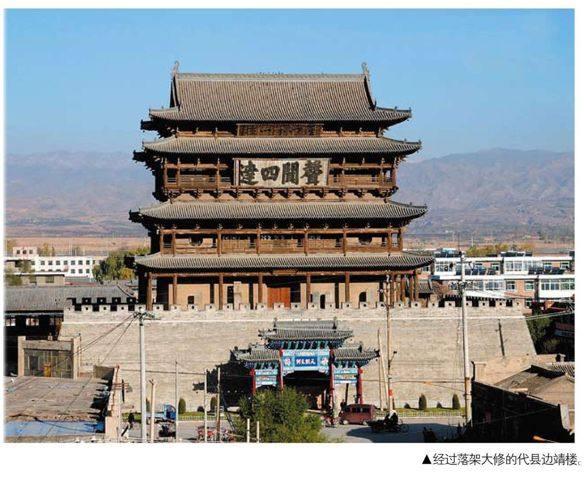

事實上,在山西,代縣工匠修復古建筑早已十分有名。從抗戰前修建晉軍炮兵司令周岱的府邸“周家巷”,解放初修建代縣烈士陵園,到本世紀初邊靖樓落架大修,雁門關天險門關樓、代縣文廟、元代古塔阿育王塔大修,楊忠武祠、趙呆觀修復……

尤其落架大修,是古建筑修復中最考功夫的技術,需要先將建筑構架全部或局部拆落,修配好后再按原樣安裝上去,專門針對建筑構架中主要承重構件殘損情況。基本上就是拆下來修整后重新裝回去,涉及古建筑技藝方方面面,少會一點都不行。

當家的男人

在代縣,木匠有三大行:“里工”專做室內裝修和門窗、“外工”專做建筑和雜項、“紅火匠”專做木器家具。所有木匠,都拜一個祖師爺——魯班。各地都有魯班廟,從前匠人們訂行規、議工價、收徒弟,都在魯班廟舉行。最要緊的是正月十三這天,所有木匠、泥匠都會趕來,主持按照技術高低和名聲好賴,議定各班匠人的工資標準,作為當年行情。通常這個時候,都會先定木匠,因為木工在“百工”排行第一。而議定標準,并不僅僅是技藝,“藝好不如性好”,人品性情也是參考標準。

每年在魯班廟定工資,楊家匠都是毫無爭議的最高。這里面,工資最高的一個木匠師傅,正是楊貴庭,他是雁門民居營造技藝的傳承人,也是楊家匠的掌尺大師傅。不少古建筑修復大工程,他都是主持人,從勘察測量、確定方案到參與施工、工程驗收,不落下一個步驟,年滿50的他,奔波在全國各個古建筑堆中,在十幾米高的鋼架中爬上爬下,絲毫不覺得辛苦。

“楊家匠”不會繪圖,所有圖紙都在腦海中,幾句話交代清楚,大家便能做出來。他們也不知道什么叫修舊如舊,只知道“原來是什么樣子,修出來就是什么樣子。”他們都有非常樸素的修復觀念:保持原來的模樣,不動一分一毫。升高或降低了原樣,是非常丟人的事。

“家有萬貫,不如一藝在身。”在代縣,身懷技藝的木匠,往往被視為“本事人”。對于將“代縣楊氏古建木工技藝”修改為“雁門民居營造技藝”,“楊家匠”并不反駁,想必政府思慮得更加周全;對于非物質文化遺產,他們也不太明白,只知道這是養家的手藝;作為技藝傳承人,他們很是不安,覺得自己懂得的東西只有木工。

印在心里的技藝

過去貧窮的歲月,蓋屋太過奢望,但裝飾不可省,蒼白而貧窮的日子,被年輕的木匠在墻上雕塑著,希望就浮現了出來。匠人們盡心盡力,哪怕只能得到一碗飯,只為給他們提供了一次施展才華的機會。

上世紀末,各地紛紛恢復過去毀掉的古建筑,但這些古建筑都沒有原始建筑資料,也沒有實物可參照,剩下的只有幾張泛黃的老照片。雁門關內的木工匠人就看著這些照片,不費什么工夫就做出大模燙樣,再根據燙樣做出構件,修復或者承建古建筑。

拿到尺寸的工頭,分工下去:土作、石作、大木作、磚作、瓦作、小木作和油漆彩畫作等。木作最繁瑣,又分柱、梁、枋、檁、板、椽、望板、斗拱和門窗等等,這些構件在建筑中的位置不同、功能不同,形狀也千差萬別,多層木結構中的木構件尤其負責,構件之間憑榫卯結合在一起,榫卯的形狀、大小、結合方式也有極大差別。

懂行的人都說,這些匠人腦子里轉的都是閣樓殿堂的構思,看出去都是尺寸,不會走樣。匠人們則說,這些城廓是祖祖輩輩拓印在心里的,怎么會忘記?

經過政府的人、木匠、工程師研究,總結出來雁門民居營造技藝的三大絕技:扇骨麻花挑角技藝、傳統多層建筑的梁架結構起重運料安裝技藝、傳統建筑彩畫和塑像技藝。

楊貴庭的兒子楊美恩細細解說扇骨麻花挑角技藝:這是古建筑翼角的做法,從建筑內部看,翼角椽的組合狀態看上去像“扇骨”或“麻花”。翼角的做法包含了檐椽在轉角處的所有形態,這個形態包含平面、立面形態以及由這些形態所決定的構造形式。所有的翼角椽都是疊落于角梁上,而不是“貼”在角梁上,這樣的翼角再長也不會傾覆。

“這種做法難度大,尤其是翼角椽尾部需要不同程度地削薄扭曲,必須全部用手工制作安裝,相當費工費料。”

長期以來,代縣的木匠在木材堆里打滾,原本鮮活的樹木到他們手里變成供人使用的房屋器具,一般人不會想,樹木如果有靈,他們會不會痛。匠人們卻知道,他們把自己工作的地方稱為“自殺坊”,是屠宰地。在行內,有許多心照不宣的禁忌,不能對著木料撒尿,不能拿著工具還說“葷”話,更不能把受傷的血抹在木頭上。

老技藝的春天

邊靖樓落架大修完成后,由楊貴庭牽頭,召集所有楊家匠,成立了一個公司——山西楊氏古建筑工程有限公司,也打開雁門民居營造技藝走出山西的道路。尤其近年古建筑修復熱潮,更是將代縣木匠從山西帶向全國:榆次老城的古建筑維修復建,塔院鐘、鼓樓落架大修,再到沈陽世博園太原園的建設,仿古牌樓“對越坊”、“真趣亭”承建……

“不管你干了哈,說起你還是個木匠。”楊美恩笑。從小耳濡目染的他,在不景氣的時候也去沿海打過工,始終不得要領。細想起來,手藝還是安身立命的本事。

如今,楊美恩管著楊氏古建筑公司太原分公司幾百號人,不像一個領導,更像一個大家長。這或許與技藝傳承方式有關,雁門民居營造技藝傳承并不保守,雖然主要是父子傳承和族內兄弟傳承,但從來都不限制對外姓人傳授。“匠人收徒不麻煩,全憑熟人一張臉。”想進來學,磕個頭就算行了“拜師禮”,如今新時代,連磕頭都免了,有活計先跟著做,路上自然有人口傳心授教你。

聽上去有點不可思議,但技藝真的就是這樣一代代傳下來的。“當然了,訣竅部分是要看人教的。”看人,看的還是品行。

與外界接觸越來越多,代縣的木匠們也開始學習,看古建筑圖書、學習用電腦軟件繪圖。聶技國算是代縣木匠中第一個由傳統向現代轉型的,早就學會了用電腦CAD繪制古建筑圖紙,代縣技國古建工程隊在業內也是小有名氣。

也不斷有年輕的血液加入進來,大學畢業的梁曉龍就開辦了自己的古建修復公司——梁榭古建藝術工程有限公司,專做仿古建筑,不到30歲的他,對古建筑有獨到的理解,很受業界認可。

許多古老的技藝都隨著時間慢慢淡去,雁門民居營造這門古老的建筑工藝,雖然不再像古代那樣繁盛,卻依然活躍在建筑行業。僅山西楊氏古建筑工程有限公司年創產值就上億元,年勞務收入達六千萬,旗下能工巧匠走南闖北,承攬古建工程遍及全國十多個省份。加上其他十余個代縣木匠開辦的古建筑公司,以及分散在全國各古建筑公司的代縣木匠,不知道創下的收益又有多少。

針對雁門民居技藝的良好發展,代縣政府和文化部門開始普查、摸清工藝的技術、作品、傳統工具、特殊技術及價值,并出臺了系列保護技藝的措施。

然而,依賴古建筑修繕存活的匠人群體,都只能背井離鄉去需要他們的地方找活路。似乎這就是匠人的宿命:身懷絕技、逐活路而遷徙。只是:從前走得近,現在走得遠。