吳景平:“老檔案改變了我的歷史觀”

2012年12月中旬從上海來北京前,學者吳景平收到定居美國紐約的宋子文長女馮宋瓊頤女士的電子郵件:“海南宋氏祖居文化公園項目進展如何?什么時候奠基?我已經84歲了,再不去就沒時間去了。”盡管吳景平比馮宋瓊頤小22歲,卻無礙兩人成為忘年交——一位是宋子文的家人,另一位是研究宋子文最權威的學者。早在4年前,馮宋瓊頤就授權復旦大學吳景平教授整理和出版典藏于美國斯坦福大學胡佛研究院的宋子文檔案,因為她知道,研究宋子文近30年的吳景平會對她父親負責,對歷史負責。

除了馮宋瓊頤,藏有蔣介石日記、宋子文檔案、孔祥熙檔案及其它重要史料的胡佛研究院也非常信任吳景平。2012年11月底,胡佛研究院與復旦大學共同主辦“現狀與未來:檔案典藏機構與近代人物研討會”,與會者除了美、英、俄、德、日等國以及中國大陸和臺灣地區知名檔案機構、圖書館的代表,還不乏近代中國知名人物的后代,有些重要檔案文獻更是首次較全面地被專門介紹到中國大陸。

“我們要把世界各地的檔案文獻集中起來。近代中國人物的檔案有很多散落海外,尤其是民國時期那幾十年的歷史,空白太多。現在中國強大起來了,講求文化軟實力,樹立民族自信,如果我們對自己過去的了解都不完整,是說不過去的。”吳景平告訴環球人物雜志記者。到世界各地搜集中國近代歷史檔案這項工作,他已經做了8年。

發現了一個新寶藏

上世紀80年代,吳景平讀碩士期間,研究的是國民黨的對日政策,其中涉及國民黨主要人物蔣介石、宋子文等人。到了博士階段,他研究的是中國近現代政治思想史,“思想史其實研究的就是人物思想”。當時,吳景平面臨幾個選擇,比如研究孫中山、李大釗或陳獨秀等人的政治思想,但他卻選擇了宋子文。一方面是因為在查閱前人對宋子文的研究成果時,他發現沒有一篇專門研究宋的論文,“關于他的文集、選集、資料匯編,都是空白”;另一方面,吳景平在自己搜集資料的過程中,體會到宋子文的與眾不同:“他是國民黨代表人物中很早就明確‘中國絕不能對日本妥協’觀點的人,而蔣介石則是一會兒對日采取‘不抵抗政策’,一會兒又聯共抗日。宋子文是一個很有原則的人。他的意見經常和蔣介石、汪精衛發生很大的沖突,他反對國民黨政權為了內戰、‘剿共’而舉債。他告訴蔣介石:‘我已經承諾不會這樣做,你們還要我做,那我只能辭職。’已經出版的《周恩來選集》中非常清楚地記載了抗戰爆發前夕中共對宋的高度評價,對他寄予極大的希望,認為宋子文的態度、立場、作用是可以相信的。”吳景平說。

吳景平看過大量的舊報刊和美、英等國的外交檔案,其中都有關于宋子文的記載。為了使自己的博士論文有所創新,他把這些散落各處的資料匯集起來,想看看會有什么發現。經過整理、研究,終于寫成了自己的博士論文。

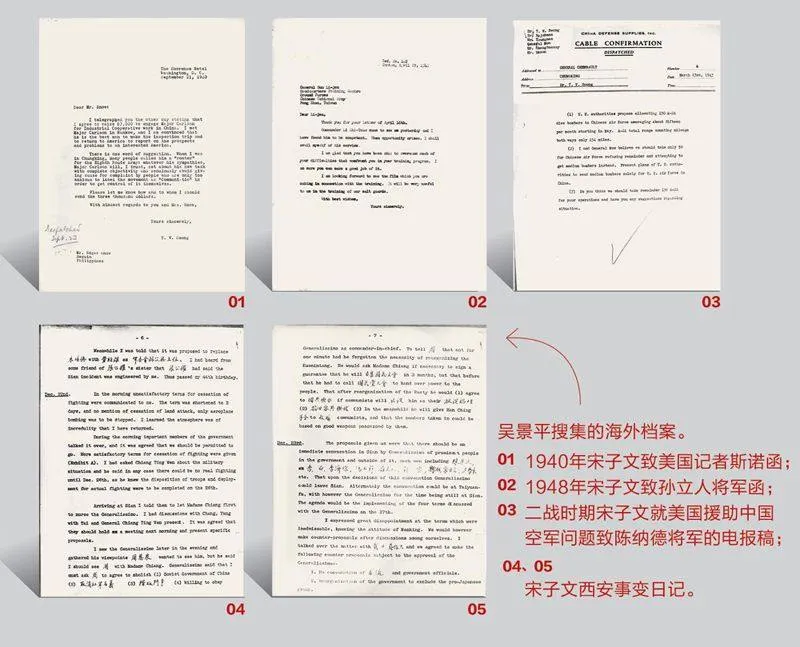

因為是第一篇專門研究宋子文的論文,吳景平的文章被海內外學者廣泛引用。2004年,胡佛研究院與吳景平取得聯系:“你研究宋子文,那你應該來我們這里看看他的檔案。”原來,宋子文的檔案很早以前就由他的后人捐給了胡佛研究院。從那一年起,吳景平開始蹲守在胡佛研究院,查閱、整理和研究宋子文檔案;并于2012年10月起,開始對宋子文檔案進行高精度彩色掃描,推進宋子文檔案的數據庫制作。

在胡佛研究院,吳景平對宋子文又有了很多新的發現。“關于蔣介石與宋子文的關系,以往我們理解得比較簡單,都知道蔣、宋不和,至于不和是從什么時候開始的卻不清楚。”在宋子文的檔案中,吳景平發現,早在廣州國民政府時期,兩人就有矛盾了。當時,蔣介石是國民革命軍第一軍軍長,宋子文是央行行長,兩人因為軍費問題產生了矛盾。蔣介石要求增加額外軍費8萬元,宋子文則反對,蔣介石就找到當時的財政部長廖仲愷,試圖通過廖給宋施加壓力。胡佛檔案館的檔案中就保留了宋子文給廖仲愷的親筆信,大意為:“廖部長:您打算給蔣將軍8萬元,我知道您的難處,也知道蔣將軍的難處,但沒有人知道我的難處,今后我也不敢奢望得到別人的理解。我答應過當月15日給您25萬元,如果您現在提出8萬元,這筆款子必須從25萬元中扣除,不然的話我只有辭職,別無選擇。”結果,廖仲愷接受了宋子文的意見。

吳景平并不是那種全面肯定他的研究對象的學者。“了解蔣宋矛盾有助于我們了解當時國民黨政府的體制——更偏重人治。宋子文制定的方案得不到遵守,制度往往被打破,宋子文有時也不得不妥協。”

在美國,吳景平也發現了很多其他人物的歷史檔案。“很豐富,包括清政府的、孫中山的,有關于蔣介石政權的,也有汪偽政權的,等等,國內都沒有。”吳景平說。“真像發現了一個新寶藏,你會發現這些檔案原來可以讓你的歷史觀發生那么多的改變。它們如此重要,卻靜靜地被安放在一個國內學者夠不到的地方。隨著時間的推移,后人的研究會面臨更大的困難。我想,現在我們的研究條件和經濟條件都很好,學者應該有所作為。”從那時起,他就開始對海外檔案著迷。不但屢次親自或派人去胡佛研究院摘錄檔案,還拜訪國外多所大學,尋找檔案的蛛絲馬跡。

這些年來,吳景平也算是找檔案出了“名”。胡佛研究院和復旦大學主辦的研討會結束后,陳立夫的侄孫女和她丈夫專門從美國到中國,找到吳景平,拿出了很多陳立夫晚年的手稿和照片。她說:“這些東西怎么處理我也不知道,只知道不能扔,但是我們年紀大了,我們的孩子是不是會扔掉,我們就無法左右了。雖然我們人已經移居到美國,但我們知道這些東西恐怕還是中國需要。”

有些文物級檔案成為碎片后,只能當垃圾掃掉

環球人物雜志:您為整理流落在國外的民國檔案花費了很多時間、精力。又要親自去摘抄、掃描,又要組織學術研討會,您認為這個工作的價值在哪里?

吳景平:很簡單,就是讓這些史料回歸祖國。比如說宋子文檔案原件的所有權屬于斯坦福大學胡佛研究院,回歸中國有一定困難,但在和我們合作之后,他們第一次允許學者把原件電子化,我們就把電子版帶回來了。

近代中國社會動蕩,我們國家的國際地位曾非常低下。中國人做出過的各種努力、我們曾經有過的各種機會,這些相關記載對我們的今天和未來都非常重要,但在國內這方面記載并不完整。比如,我們經常講到創辦過《萬國公報》的美國傳教士林樂知,可是多少年來關于他,我們所寫的東西就是那幾句話、那幾件事:《萬國公報》是1868年9月5日在上海由林樂知等傳教士創辦的一份刊物;同時也是對中國近代發展影響巨大而深遠的刊物之一;1899年2月《萬國公報》還最早把馬克思以及他的《資本論》介紹到中國來……其它就沒有了。現在,林樂知的完整檔案我們在美國找到了,位于亞特蘭大的埃默里大學圖書館里有大量他當年在中國生活時的書信、文稿,還有他當時拍攝的照片。這其實只是一個小角落,海外關于中國的歷史資料文獻遠比我們想象中豐富。

環球人物雜志:為什么這些檔案會散落海外?

吳景平:戰亂和社會不安定是一方面。另外,晚清以來,來華的外國人很多,他們的目的、所到的地區、接觸的社會階層都不一樣,總會留下一些記錄。而很多中國近代知名人物,隨著他們本人及子女在海外定居,檔案也會跟著出去。

可以這樣說,晚清以來,尤其是國民政府時期,我們所知道的那些知名人物,大部分或絕大部分都在海外有資料。比如胡佛研究院有蔣介石、宋子文、孔祥熙、張嘉等人的檔案,哥倫比亞大學有張學良和趙四小姐、顧維鈞、陳光甫等人的檔案,還有關于西安事變、國共合作的檔案。有些中間人士,像中國青年黨(于1923年12月2日在法國巴黎成立,曾經是中國現代史上僅次于中國國民黨和中國共產黨的第三大政黨)領導人曾琦、陳啟天等,曾經在民國時期有過重要地位,他們個人的回憶錄、日記等檔案,我們在美國都發現了,也是由他們的后人分別捐給胡佛研究院和哥倫比亞大學的。

環球人物雜志:檔案對于歷史學者來說,重要性有多大?

吳景平:檔案包括公務活動所形成的有制約性的文件,法律和非法律的,也有私人函稿和日記等。除了文字,還有照片、錄音、圖像及其它載體。歷史已經過去,無法再現,但憑借檔案,我們就可以比較全面地了解歷史,更重要的是理解歷史,證實歷史的可信度。沒有檔案,我們只能相信或依靠口頭傳述的內容,這是留不下一部信史的。我們要重視歷史的可信度,尤其是近現代以來這段歷史,檔案文獻在里邊起到的是關鍵的、不可替代的作用。

比如西藏問題。1943年,中英就西藏到底是不是中國領土的一部分爭得不可開交,西藏當局通過中央情報局的前身戰略情報服務處對美國當局說,希望美國支持西藏。美國國務院方面就告訴戰略情報服務處的負責人說,美國歷屆政府一直認為西藏是中國領土的一部分,不支持西藏當局的獨立要求。我們今天只要把這句話搬出來,美國就不能說“這個問題是懸而未決的”這樣的話。

現在還有一個重要的問題是,很多近現代檔案在海外這么多年來,很少有人去全面梳理和研究。而國內學者又不了解外面的情況,什么地方有檔案?包括什么內容?都不清楚。

環球人物雜志:全面梳理的工作量很大。有些檔案即使現在掃描了,可能未來幾十年也不會被看到和用到。

吳景平:很多工作往往都不會馬上就有明顯的效果,也不列入考核計劃。但我覺得這個事情應該做。

尊重歷史,包括尊重和善待這些歷史檔案。在國外的檔案館里,好多中國檔案一方面利用得很少,另一方面,不容易被管理。比如檔案只有英文版目錄,而且目錄中有很多錯誤,甚至連中國人的人名在英文中該怎么翻譯都搞不清楚。這么珍貴的檔案,卻被人們手上的汗、灰來回折騰,要復印了就把檔案放到機器上壓一下,再經過強光照射,久而久之,很多文物級檔案拿出來后就會成為碎片……這樣的情景,很多學者都親身經歷過。

每次閱讀完以后,能放回去還好,如果有碎片掉下來,就完了。因為你不知道這個碎片在原件中處于什么位置,只能當垃圾掃掉。如果我們不去尋找、整理、搶救現存檔案的話,它們很可能會永遠消失。

打破“慶齡愛國,靄齡愛錢,美齡愛權”的思維定式

環球人物雜志:長期以來,檔案缺失,是不是會影響我們對歷史的認識?

吳景平:是會影響到人們歷史認識的完整、客觀、真實。比如宋美齡,以往人們會認為她是一個政治人物。宋氏三姐妹中宋慶齡愛國、宋靄齡愛錢、宋美齡愛權,這種認識已經基本上是一個定式了。但通過對胡佛研究院里宋美齡書信的研究,可以看出,宋美齡和蔣介石成婚以后,非常明確地提出保留自己的獨立性,不希望簡單成為一個將軍或委員長的夫人,所以她后來對婦女、兒童工作,醫療衛生,難民工作持之以恒的關注,都不是偶然。像這樣的歷史人物,以往很難出現新的研究、評價,因為沒有新的資料。在已經把她定義為負面人物后,很少有人再去研究這些問題。現在看來,對歷史,我們有必要做出更為客觀、全面、科學的理解和評價,無論是為了還原歷史還是理解歷史。

環球人物雜志:但全面掌握只能是相對而言,我們可能永遠做不到全面掌握。

吳景平:至少要有這種意識。我們有時沒有全面掌握,甚至完全不掌握,可自認為已經都知道了。在這個基礎上給出的歷史重大問題、史實的論述和那些結論性的判斷,是有愧于歷史的,無法給人啟迪。

環球人物雜志:現在流行的歷史書寫方法中,以人物為主體的不多,人物都被碎片化,您為什么要把人物作為主要研究的對象和線索?

吳景平:在我們現有的主流歷史敘述中,個人是沒有完整、全面的地位的,只有所謂的通史。這種歷史寫法的好處是,可以把長時段的歷史脈絡與走向描繪出來,比如抗戰時中國犧牲了多少人,生命、財產損失了多少。但在這種寫法之下,每個個體都沒有他們的地位,他們的存在價值實際上處于一種被無視的狀態,對后人沒有意義。只注重這種歷史敘述的話,史觀會發生扭曲,我們這一代人最終也會被后人漠視,乃至遺忘。

不尊重歷史的國家也好,民族也好,某一個企業、個人也好,都是沒有希望的。它的昨天已經沒有了,也不會有明天。它只有今天。