路上的風景

2012-12-29 00:00:00余海波

攝影世界 2012年11期

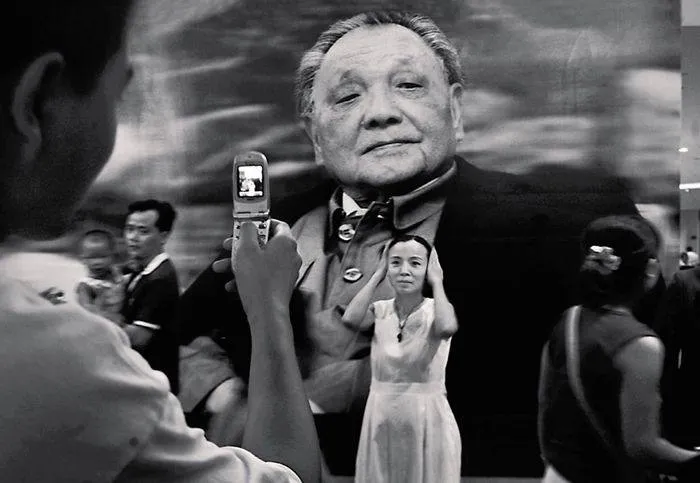

街頭巷尾是展現各種生命形態的集中地帶,呈現著當下時代最為凸顯的種種元素。攝影師余海波行走深圳街頭,23年來,為這座移民城市截取存留了形形色色的時代切片。畫面中,文字間,承載了他本人對于這座城市的認知與感悟。

上世紀八十年代,深圳開始以古老東方大國背景下的經濟特區面貌出現在世界面前。與此同時,內陸各省的追夢人如潮水般地紛紛下海,撲向這座充滿未知的青春城市。1980年代的深圳,無數不可名狀的機會,讓淘金者附加一種欲罷不能的沖動,縱身跳進波瀾洶涌的欲望之海而博命。“時間就是金錢,效率就是生命”,“摸著石頭過河”的新奇與未知中聚集了巨大能量,人們都像在追逐神話“太陽山”中的生命冒險,也在顛沛不安的生存狀態中尋求新岸。

我就是在那個時期從武漢大學畢業后南下深圳,隨身帶著一臺小相機,行走在街頭掃描著各種各樣的人們。街頭是社會中各種社會細胞集中匯聚的地帶,人們從各自的洞穴走出來在街頭亮相,展示人性中的欲望沖動、虛假偽裝、風姿飄逸。街頭有著太豐富的和動人的社會風景,也是最具誘惑性的地方。

深圳最早催生出一大批淘金者,在翻騰的經濟浪潮中下海搏擊。敢闖深圳的人還是有野性的堅韌,丟掉所有束博一頭扎進海里,海水洗去心里的包袱、框框和膽怯。很多人可能真的還來不及思考,便開始“殺開一條血路”,渾身沾滿血跡般地闖過去。要么成功,要么永遠倒在血泊中化為黃土。他們無不經受著恐怖、冒險、堅韌、堅持的煉獄。同時也在物質、財富、消費的折磨中,完成精神的失重與分裂,道德判斷的懸置與價值錯位的涅。和多數移民們一樣,我經歷了中國最早期市場經濟的多種誘惑與迷茫,也經受了精神的失重與存在的困境,常常會感受到經歷各種新鮮刺激的快樂與糾結。

其實,據史書記載,深圳這片多情的土地上,自古就有由內陸遷徙來的人。兩千年間,從先秦、宋到明清,絡繹不絕。最早遷徙至此的客家人便成了今日深圳的本地人,與這里的山山水水融為了一種顏色。7000年前,作為新石器時代濱海史前沙丘遺址的“咸頭嶺文化”,被認為是“珠三角之根”,是嶺南百越先民的祖先。大約在1700年前左右,深圳曾經是東晉時代的東官郡寶安縣,管轄包括今天的深圳、香港、東莞、中山、珠海、澳門6地市,是區域的政治經濟文化中心,相當于一個省會。而在30年前,深圳只是一個邊陲口岸小鎮,人口不過2萬。

今天,這座城市己經是擁有1500萬人口的現代化國際都市。城市的街景演出的街頭劇更加多彩,被林立高樓簇擁的街道上時常上演著不盡的時代先鋒,商業狂潮,以及新老移民們的悲歡離合。也許上帝從太空可以窺視到這座中國最早開放的城市中所呈現的瘋狂云圖,那些在打開閘口后沖動的靈魂,那些由各種幻覺、欲望匯聚涌起的黑色旋渦,如同氣象云圖般狂奔不羈。人們在各自角色中出場廝殺,吼聲回響在林立高樓的山海之中,隨時瞄準著城市的獵物,撲向可以讓自己控制和占有的領地。

和他們一樣,我也在各種街道上奔跑著。我做了一名攝影記者,背著照相機穿梭在這座瘋狂城市的大街小巷,面對城市中各色人群的目光與行蹤。我瞄準各種各樣的移民故事,發瘋般從早到晚地拍攝。在這里除了每天為報紙發稿的拍攝,也有為自已生命感悟所完成的主題內容。

尼采說,一切哲學都在路上。所謂路上,是指生命終極過程的通途。城市的街頭巷尾則是展現各種生命形態的集中地帶,呈現著這個時代最為凸顯的元素。在街頭拍攝,我只拍人的各種呈現形態,人在消費時代中與文化的沖突,現代的與傳統的,西方的與民族的,主流的與大眾的,新貴的與平民的等等,這些匯聚起當代的街道的風景。我被眼前的這些沖突所吸引著,這些幻覺般的現實存在讓我激動,讓我發狂地拍攝,它聯系著我的內心。這就是我要拍攝的主題和內容。

我有機會便去街拍,但從不去刻意街拍。我只是喜歡街拍圖片中生命形態的變幻,我用更多的時間關注街道背后隱蔽的內容,街道的深處。那里,生命處于更加真實的狀態。街頭的人們是帶著偽裝而來的,那是浮在社會表面的觀看,盡管這種觀看有虛假的成份,但也有更為真實的一面。當矛盾發生,當現實與夢想的連接點出現了錯位時,人性的真實感便在其中了。我沒有太多留意過別人的街拍,我只是一個街頭的過客。我只想當我走過街頭時,這里有我要的東西。過去我是拍黑白底片的,現在也是。也拍數碼照片。

有時我也會一個人從清晨出發,沿著白天喧鬧的街道往前行走,各種不可名狀的現場吸引著我走進去,如同進入一個超長時空,迷戀著那巨制電影般無休止的景象,我在一種感動中拍攝。

深圳這座中國最先鋒的現代化城市有著太豐富的生命內容,可以讓人感受到現實與超現實的距離如此之近。街頭藝人、新貴老板、時尚名模、動漫新人類、廣告推銷員、協管員、打工妹、總經理、保安員、失業者、三陪女……你必須面對各種人群的經歷及命運帶來的誘惑與沖動,經歷這座城市中千萬人共同穿越的命運滑行,窺悟各式各樣生命切片的內心魔障。

2000年那個世紀之夜的情景,我至今難忘。整個深圳、街道和夜晚都沉寂在興奮幻覺中,幾乎所有的人都感受到對新世界新人類到來時的期盼。那天我在街頭和街邊的酒吧瘋狂地拍攝到凌晨。啤酒、重音樂、尖叫……強光射燈纏繞著柔軟的深呼吸……恍惚之中的嚎叫簇擁中瘋狂扭動的體態,似乎那扭動和瘋狂嚎叫能夠敲開無休止陶醉的夢幻……就像戰栗后的新恐懼,足以讓男人和女人們忘記這個世界的存在。就像登山、飆車、蹦極、沖浪……那些在生命極限狀態中的有氧運動,眼前的沉醉在激情狀態運動中實現著拓展生命的深層撫慰。

也許他們只想摘取快樂的精髓,遠離那空洞的虛偽和憂郁,在這種極度顛覆狀態運動中尋找游離不定的幻覺般的存在。這是一種來自現實與幻覺的感召,一種另外的真實,緊張的情節包含了太多的激情故事。

在2001年以后,深圳開始大規模修建軌道交通線,地鐵全面動工,頃刻間城市變得膨脹起來。車流、人流、鋼架長城形成城市新景觀,總是誘惑著我按動快門。其實,城市的矛盾與生命沖突每一天都在演變著人性的細節神經,讓人在夢幻般的錯覺中延伸出一條條新路徑。

深圳這座城市,如同一列滿載著北上南下旅客風雨兼程的疾速火車,而街道卻集中和帶走了多少鮮為人知的故事。這座城市如同一條通向理想彼岸的隧道,裝載著生命的夢想、吶喊、絕望與希望。從這里,到那里,穿越,跋涉,啟程,抵達。

現代化極端物質生活與快速聚合財富的誘惑每時每刻都在挑逗著人的欲望燃燒,深圳則是這個地球上最受注視的城市之一,有“一夜城市”和“片刻城市”之稱。30年前來到邊陲口岸新城的第一代青年男女們在時光的磨礪下已經不再年輕。

當我們盡情享受著現代化帶來的優裕物質生活的同時,當我們大規模地對環境改造、重建,當鋼筋水泥支撐著現代文明的時候,我們的靈魂和肉體開始尋找久違的自然家園。城市人只能在那些旅游休閑勝地,在花團錦簇游人如織的公園,在泥塑木雕的動物形象中尋找寬慰,通過這種方式實現與自然和野生動物們的近距離接觸,這就像活人和風干的木乃伊相愛一樣荒誕可憐。

我在這座年輕的城市里奔走了23年,眼前這座熟悉而又陌生的城市一夜間變了,快速的時光與快速的城市讓生命在夢想的錯覺中移來移去。那曾經載著豐滿幻想的航標在風中飄搖……你不是你,我不是我,男人不是男人,女人不是女人,窗戶不是窗戶,桌子不是桌子,高樓不是高樓,河床不是河床……

2012年10月于