37林兆華 不做傳統(tǒng)的奴隸

2012-12-29 00:00:00彭蘇

南方人物周刊 2012年40期

紀(jì)錄片導(dǎo)演在發(fā)愁,都說“人生如戲”,難道他的人生只有戲?

鏡頭下,早上8點(diǎn)半,他一準(zhǔn)踱出八步口胡同,衣著照常落拓。手里有時(shí)還拎著昨天家里吃剩的飯菜,中午拿開水淘淘便是一頓。

從后海晃到北京人藝,往里直走,辦公樓三層拐彎,有他自稱的“狗窩”,門前一塊土布,俗艷的花朵。

下午兩點(diǎn),當(dāng)代MOMA商務(wù)中心樓上,排演大廳里,青春的面龐,靈活的肢體語言,演員在調(diào)侃某一橋段。他捧著印有“為人民服務(wù)”的大茶缸,默視前方大字:精、氣、神。

休息間隙,林兆華進(jìn)入正題,“任何創(chuàng)造都是藝術(shù)家自己的東西,我們現(xiàn)在出不來大作品是因?yàn)橛幸庾R(shí)形態(tài)罩著。我也脫離不開。”他將一部主旋律劇本往桌上一擱,“這哪是我要排的戲?”

“怪味豆”產(chǎn)生前后

1982年春,老中青三代導(dǎo)演云集京城,探索“新時(shí)期話劇創(chuàng)作與方向”。

“都到80年代了,中國(guó)戲劇就一個(gè)流派:斯坦尼斯拉夫斯基,北京人藝就一個(gè)主義:現(xiàn)實(shí)主義。這是一件荒謬的事情。”當(dāng)時(shí)的林兆華,46歲,在業(yè)界默默無聞。

同一時(shí)期,一同行給二十多個(gè)劇場(chǎng)送去自己的劇本,沒一家肯接受。

“我來到人藝,對(duì)于戲劇已經(jīng)有了自己非常固執(zhí)的主張,而且也到了難以遷就的年紀(jì)。一個(gè)戲上演與否對(duì)我并不十分重要,要緊的是實(shí)現(xiàn)自己的藝術(shù)主張。我也許終生很難實(shí)現(xiàn)這些主張,如果我未曾遇到林兆華的話。”據(jù)那人記述,兩人第一次相逢,是在于是之家中。林兆華聽他講完幾個(gè)劇本計(jì)劃后,“便多次長(zhǎng)談,立刻有了共同語言”。

先排《車站》。男女老少守在郊外公汽站,苦望一輛輛車駛過,一等10年過去。那人想揭示“人最難走出的是自己心中的惰性”,“人在等待中耗盡生命”。人藝認(rèn)為“主題比較荒誕”,沒有通過。

黑子想和女友結(jié)婚,因待業(yè)被女方家拒絕。絕望的他與車匪聯(lián)手,想搶劫同學(xué)當(dāng)班的守車,最后在老車長(zhǎng)等人的感召下,幡然醒悟——這是《絕對(duì)信號(hào)》。

林兆華讀后,不知如何入手,“現(xiàn)實(shí)是一條線,回憶是一條線,心理空間是一條線。這在當(dāng)時(shí)現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作的戲里沒法去排,沒現(xiàn)成的東西。”

“現(xiàn)實(shí)主義創(chuàng)作”是人藝的根基。1952年,焦菊隱將斯坦尼斯拉夫斯基提倡的“演員與角色合二為一”,結(jié)合中國(guó)戲曲表演特色,提煉出“心象說”,即演員體驗(yàn)現(xiàn)實(shí)人物生活后,在內(nèi)心形成“心象”,產(chǎn)生活生生的舞臺(tái)形象。同時(shí),人藝還保持了斯坦尼體系所信奉的“第四堵墻”——舞臺(tái)上,演員與觀眾的交流要有距離。

不能用老的劇作法來要求這個(gè)戲,也不能用老辦法去演。

劇本必須先交藝委會(huì)審查。他們擔(dān)心,待業(yè)即是失業(yè),在當(dāng)年屬敏感話題。“黑子”也絕非典型正面人物,“審戲說不行就斃掉”。

恰好此時(shí),人藝到桂林演出,林兆華當(dāng)即找上沒走的幾個(gè)演員,在豐臺(tái)鐵路段空置的破舊車廂里排練起來。

老演員林連昆過去擅演“反派”,第一次飾演正義凜然的老車長(zhǎng),排演中,不自覺使用舞臺(tái)腔。戲尾,有一段說教意味的臺(tái)詞,林兆華告訴他,“這是一個(gè)有閱歷的老者的經(jīng)驗(yàn)談,不能失掉人物,不能脫離人物來代替作者說這些警句。”

“舞臺(tái)上立起幾根鐵棍搭個(gè)架子就是守車的車廂;在一個(gè)不動(dòng)的舞臺(tái)上,只是通過燈光與音響的變化來表現(xiàn)車停、車動(dòng)、過岔道、穿隧洞……”林連昆生前撰文寫道,當(dāng)戲里要反映車長(zhǎng)、黑子、車匪、小號(hào)沉默抽煙、暗中對(duì)峙時(shí),林兆華故意把舞臺(tái)燈光壓到最暗,臺(tái)上只突出4點(diǎn)煙火,隨4人心情起伏,煙火忽明忽暗,長(zhǎng)短交錯(cuò)。

送審前,林兆華靈機(jī)一動(dòng),一邊極力將主題向“拯救失足青年”靠攏,一邊與于是之、英若誠(chéng)等前輩溝通。藝委會(huì)審?fù)旰螅司欧昼姛o人吭聲。這時(shí),老演員田沖說:北京人愛吃“鐵蠶豆”,四川卻有一種“怪味豆”,我們姑且把這戲當(dāng)“怪味豆”嘗嘗,也挺好。

這年8月,《絕對(duì)信號(hào)》在人藝一層排演場(chǎng)首度公演。林兆華在臺(tái)下拿著大手電筒,為臺(tái)上打追光,誠(chéng)惶誠(chéng)恐。

反響超乎想象。一連十多場(chǎng),小劇場(chǎng)擠得滿滿當(dāng)當(dāng)。觀看時(shí),導(dǎo)演胡偉民坐在童道明身旁耳語:這樣的味道,大劇場(chǎng)里出不來。

1983年3月15日,老院長(zhǎng)曹禺在回復(fù)高、林來信說,“我贊同你們提出的,‘充分承認(rèn)舞臺(tái)的假定性,又令人信服地展示不同時(shí)間、空間和人物心境’的創(chuàng)造方法、演出方法。”

1992年人藝建院40周年紀(jì)念會(huì)上,時(shí)任院長(zhǎng)于是之特別指出,《絕對(duì)信號(hào)》是中國(guó)話劇“一次新的探索”。

林兆華曾說過,沒有他倆,就不會(huì)有他的今天。

1983年,《車站》獲準(zhǔn)上演。小劇場(chǎng)里演出15場(chǎng)后,被勒令停演。這年秋,全國(guó)“清除精神污染”,官方認(rèn)定它是“學(xué)”貝克特的荒誕劇目《等待戈多》,遭到批判。“其實(shí)是中國(guó)劇協(xié)領(lǐng)導(dǎo)反對(duì)《絕對(duì)信號(hào)》,想拿林兆華的戲開刀。”戲劇理論家童道明說。

《車站》的最后一場(chǎng),劇協(xié)一領(lǐng)導(dǎo)姍姍來遲,大家專候他看完才宣布禁演,好像履行一道手續(xù)。

“戲劇的希望在東方”

美國(guó)著名劇作家阿瑟·米勒也看過《絕對(duì)信號(hào)》,1982年,他正在人藝指導(dǎo)《推銷員之死》。他曾與林兆華有過對(duì)話,在他看來,林還是個(gè)沒有見過世面的導(dǎo)演。

3年后,林兆華走出國(guó)門。他不得不承認(rèn),小劇場(chǎng)在西方已經(jīng)非常成熟,“人家的戲劇創(chuàng)作要比咱們豐富得多,我偷他們的東西,幾年也用不完。”

1987年,他在布萊希特創(chuàng)建的柏林劇團(tuán)觀看傳統(tǒng)劇目《大膽的媽媽》,“布萊希特逝世三十多年的今天,仍是當(dāng)年演出的翻版,我在劇場(chǎng)快睡著了。”他寫道,“世界上幾大著名劇院的興衰史已告訴我們,藝術(shù)風(fēng)格是守不住的,不立足于發(fā)展,原來好的東西也會(huì)毀掉。”

“我認(rèn)為未來戲劇的希望在東方,而不是在西方。傳統(tǒng)戲劇為中國(guó)的戲劇家積蓄的營(yíng)養(yǎng)是取之不盡的,這也是西方所不能比擬的。”1986年《狗兒爺涅槃》上演后,林兆華公開宣稱。

“狗兒爺”勤勞樸實(shí),一生視土地為命根。1949年以后,因政策多變,土地得失反復(fù),致使神志瘋癲。林兆華向主演林連昆建議,借鑒中國(guó)戲曲里評(píng)彈藝人的手法——既能夠講述、評(píng)議,瞬間又能變成所講述的對(duì)象——他在1980年代初就提到,“中國(guó)戲曲是全能的戲劇,演員是全能的演員,唱念坐打,無不叫絕。話劇演員的技能相對(duì)之下就太貧乏。”

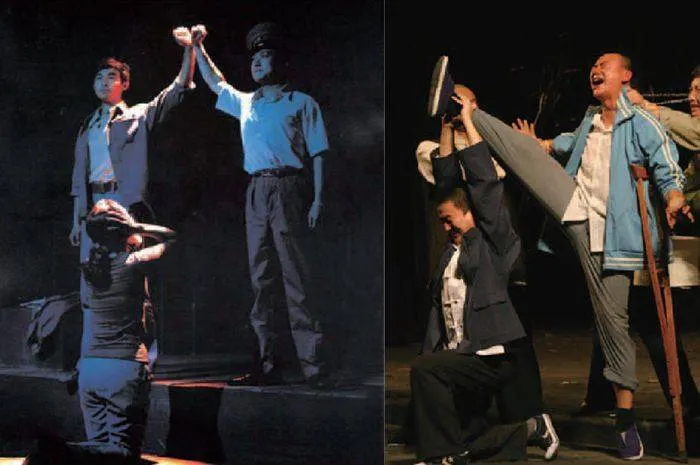

“全能戲劇”首次體現(xiàn)在《野人》里。排戲時(shí),林兆華讓演員們?cè)谝魳分衅鹞琛!坝纱硕鴣淼男误w動(dòng)作的種子最后都發(fā)展成為戲中動(dòng)作,戲劇中的情境便在近乎于游戲中逐漸確立”。

“我希望《野人》的演員不僅能演自己的角色,還能演人的意識(shí)流動(dòng),人的心境、情緒,演現(xiàn)實(shí)、回憶、想象與遠(yuǎn)古,又能演動(dòng)物、植物、水災(zāi)、噪音,甚至布景、道具。這是一次全能戲劇的嘗試,有說,有唱,有舞,有啞劇,有口技。有人講這是戲劇嗎?我說這是戲劇。”林兆華寫道。

《野人》終難迎合當(dāng)時(shí)的大眾審美,票房不好。有人發(fā)問,戲劇還有沒有規(guī)律可言?“言下之意,戲劇的傳統(tǒng)觀念(人物、事件、矛盾沖突等)是不可打破。爭(zhēng)論能不能打破沒什么意思,你可以尋找你的規(guī)律,我可以去發(fā)現(xiàn)新的規(guī)律。”林兆華如此回應(yīng)。

舞臺(tái)是他說話的地方

1993年,北京戲劇界“很長(zhǎng)時(shí)間一臺(tái)話劇演出也沒有”。那一陣,人藝只能來回演出保留劇目。林兆華推出《鳥人》的消息見報(bào)后,售票人流就從售票廳蜿蜒伸展到了劇場(chǎng)東鄰的報(bào)房胡同。

《鳥人》、《魚人》、《棋人》是過士行90年代創(chuàng)作的“閑人三部曲”。早年他是《北京晚報(bào)》記者,1986年,“莎士比亞戲劇節(jié)”之后,他想寫話劇。林兆華囑咐他,千萬別按專家編著的劇本法去寫戲。“你熟悉什么寫什么,你覺得哪兒有戲可寫就寫什么。”

“他對(duì)劇本的感受力讓人覺得絕處逢生。”過士行說起2004年在法蘭西喜劇院朗讀《鳥人》。臨走前,林兆華要帶兩個(gè)中國(guó)鳥籠,“一出海關(guān),一路免檢,所有老外都瞅著直樂。到劇院后,外國(guó)演員果然對(duì)鳥籠來電,對(duì)著它們讀劇本,特有感覺。”

之后,林兆華的想法逐漸清晰:演員是道具,舞臺(tái)是導(dǎo)演說話的地方。

2001年,他執(zhí)導(dǎo)莎士比亞名劇《理查三世》。他不諱言,排這部戲不是在替莎士比亞說話,“而是替我林兆華說話”,“有人問我,有些導(dǎo)演把演員當(dāng)符號(hào)怎么看?我說有一種戲把演員當(dāng)符號(hào)也不是錯(cuò),問題是演員把符號(hào)當(dāng)?shù)迷鯓印!?br/> 他讓演員在舞臺(tái)上念著經(jīng)典臺(tái)詞,行動(dòng)又與臺(tái)詞內(nèi)容相悖。扮演理查的國(guó)話老演員馬書良十分困惑,“理查惡狠狠殺人時(shí),居然做起‘老鷹捉小雞’的游戲?”排演不久,他想辭職。

“不矛盾就體現(xiàn)不出麻痹感,”這正是林兆華想表達(dá)的,“陰謀者殺人、害人并不可怕,可怕的是人們對(duì)陰謀的麻痹感。我們生活當(dāng)中就常有,可能是你的好朋友、你的同事就在算計(jì)你,你還把人當(dāng)至交。”

他追求“一戲一格”。2003年,為排演《白鹿原》,劇組前往西安采風(fēng)。華陰縣的老腔班底,一幫農(nóng)民“土得不得了”的唱腔,聽得他目不轉(zhuǎn)睛。中途,他對(duì)濮存昕神秘地微笑,有了——表現(xiàn)形式的魂有了。濮存昕說,為與“老腔”保持協(xié)調(diào)感,林兆華堅(jiān)決要求他們學(xué)說陜西話。

“提線木偶”是他的表演觀

9月20日,人藝實(shí)驗(yàn)劇場(chǎng)舉辦“當(dāng)代戲劇30周年”。演員徐帆在場(chǎng)上回憶,“我第一次與大導(dǎo)合作是主演《阮玲玉》。他看起來很嚴(yán)肅,我很緊張。他對(duì)我說,不要繃得那么緊,要知道自己的狀態(tài)。可我不知道我是什么狀態(tài)呀。他說,你去觀察提線木偶,有時(shí)你在演人物,沉浸其中,就像木偶在演戲,有時(shí)你又要像提線的人。”

“我經(jīng)常跟演員們講‘提線木偶’——演員的表演狀態(tài)既是木偶,又是提線者。演員與角色時(shí)而交替,時(shí)而并存,他們同觀眾一起審視、欣賞、評(píng)價(jià),從而調(diào)節(jié)、控制自己的表演,這種中性的狀態(tài)能使演員獲得心理的、形體的、聲音的解放,能夠自由與觀眾交流,時(shí)進(jìn)時(shí)出,敘述的、人物的、審視的、體驗(yàn)的,無所不能。這才是表演的自由王國(guó),表演藝術(shù)成熟的標(biāo)志。”

林兆華形容其表演狀態(tài)是“既在戲中,又不在戲中”,“演員要達(dá)到這一狀態(tài),必須要靠悟性……如果能用禪的悟性去感受一些東西,那就更接近。”

濮存昕認(rèn)為,理解“提線木偶”,演員沒有表演基礎(chǔ)一定不行。何冰是在2003年主演《趙氏孤兒》中的程嬰時(shí),“才聽懂大導(dǎo)的話”。他和濮存昕、李士龍一塊參演這部戲,林兆華一上來就說:我也不知道怎么排。

很快,他們便深知麻煩至極。劇本寫得像影視劇,“場(chǎng)景東一榔頭,西一棒子,哪都不搭”。學(xué)習(xí)評(píng)彈藝人,實(shí)踐“提線木偶”,無疑在加重演員排練的迷茫。

“以前舞臺(tái)上至少有一個(gè)支點(diǎn),你可以借助眼神動(dòng)作表演,現(xiàn)在動(dòng)也不能動(dòng)。實(shí)在很難。但到后來,誰要亂動(dòng),大家都不干了,都在監(jiān)督你。你一動(dòng),氣就泄了,戲就不連貫了。”慢慢地,何冰琢磨出門道。

“我演的是一個(gè)大孝子,母親過壽。我想上前攙扶母親。可是景不對(duì),對(duì)話也不對(duì)。林兆華叫我們分開站著,臺(tái)詞照舊,但眼睛要對(duì)著臺(tái)下觀眾的目光說。一下跳出了現(xiàn)實(shí)表演的局限性。”李士龍說,大導(dǎo)心中原有模糊方向,要不斷嘗試,最后才豁然開朗。

會(huì)場(chǎng)上,何冰說,“演員從技術(shù)角度跟大導(dǎo)合作,是一個(gè)很極端的訓(xùn)練。他永遠(yuǎn)是——我們這個(gè)戲,臺(tái)上是空的,什么也沒有。如果舞臺(tái)是戰(zhàn)場(chǎng),演員是戰(zhàn)士,那么戰(zhàn)士上戰(zhàn)場(chǎng)是多么恐懼啊。怎么抵御呢?——他什么都不給你。他有建立嗎?有,在內(nèi)心。你要相信他塑造的空間,久而久之,你會(huì)變得非常堅(jiān)強(qiáng)。只有他告訴我,演戲是假的。當(dāng)你知道這事是假的,真的就出來了——情感是真的,人物關(guān)系是真的,表演的真誠(chéng)是真的。”

對(duì)于“提線木偶”,濮存昕有一天想到了“操縱”。他對(duì)童道明說,原來,演員與觀眾,創(chuàng)作與欣賞,臺(tái)上臺(tái)下的精神交往,是一種相互操縱。

向風(fēng)車挑戰(zhàn)

1984年,林兆華擔(dān)任人藝副院長(zhǎng),又被喚作“業(yè)余院長(zhǎng)”。他不要車不要房,只要他的“狗窩”。那兒有一張硬板床,一臺(tái)過時(shí)音響,書稿劇目雜放。“隨心做人,順你做事”——他喜愛的箴言,貼在每天面對(duì)的墻上。

他心知肚明,“有些想法在人藝實(shí)現(xiàn)不了,還會(huì)給劇院帶來麻煩。”1989年,他成立了藝術(shù)工作室。“那時(shí)候,作品才稍微具有當(dāng)代戲劇的味道。如果我們只用大眾化的戲劇來吸引觀眾,結(jié)果就是審美降低。”

80年代中期,他就坦率地說,“我就是公開反對(duì)焦菊隱學(xué)派。風(fēng)格、流派不能按著別人的腦袋去接受,在藝術(shù)實(shí)踐過程中,誰都是有選擇地繼承,我如果按照人藝的風(fēng)格,按焦先生的方法去排戲,那是創(chuàng)作嗎?”

“當(dāng)代戲劇30周年”里,他又提到:“在中國(guó)稱得上戲劇學(xué)派的,我以為只有中國(guó)戲曲。人藝說承襲傳統(tǒng)——扯!傳統(tǒng)都是別人的。焦先生雖然研究出‘心象說’,他也說過我們排演不能跟著斯坦尼。我們不要總研究他的‘心象說’,那是斯坦尼的總結(jié)。”

“他就是偏頗。”——那天會(huì)場(chǎng)上,童道明反對(duì)老友的說法,“沒有‘心象說’,就沒有于是之的成功。于是之前瞻性地看到人藝要有發(fā)展,盡管在‘心象說’上,他與林兆華看法不同,但他支持林的創(chuàng)新。”他同時(shí)指出,人藝第二代人里,除了沒繼承舞臺(tái)形式,在革新意識(shí)與戲曲研究上,恰恰林兆華最像焦菊隱。

“我是中戲畢業(yè)的,也是人藝的導(dǎo)演。我特別不同意林兆華說人藝。我說不能脫離體制……”青年導(dǎo)演林叢接過話筒。她是林兆華的女兒。

“人藝是我爹。”林兆華不禁從旁回駁。他早說過,“我承認(rèn)自己是人藝的兒子,可是人藝卻不承認(rèn)我的是他的兒子。”人藝?yán)弦惠吚铮鄶?shù)人的口號(hào)是堅(jiān)持現(xiàn)實(shí)主義道路,認(rèn)為《龍須溝》、《虎符》、《蔡文姬》才是這類作品,林兆華的作品不是。

“盡管有些同志說我的戲不是人藝傳統(tǒng),我想,我肚子那點(diǎn)本事是從哪里來,我比誰都清楚,沒有人藝就不會(huì)有我林兆華。只不過我不愿意做一種風(fēng)格、傳統(tǒng)的奴隸。”林兆華說。

過士行深知林兆華的孤獨(dú),“有次排戲,他想把天幕全撤了,人藝給否了。過了幾年,前蘇聯(lián)導(dǎo)演來人藝排《海鷗》,也提出了同樣要求,劇院同意了。這讓他挺傷心,他覺得在人藝沒知音。”

他越走越遠(yuǎn),越遠(yuǎn)越孤獨(dú)。為培養(yǎng)戲劇新人,林兆華與北大聯(lián)合辦班。他籌款掏錢,從歐洲請(qǐng)來戲劇表演大師為學(xué)生們講課,“他想引進(jìn)先進(jìn)文化,可很多孩子不珍惜。他們沒有表演經(jīng)驗(yàn),還覺得對(duì)方不是好萊塢明星。辦學(xué)又失敗了。”

1999年,林兆華年過六十,導(dǎo)演《三姊妹·等待戈多》時(shí)感悟到一點(diǎn):等待才是永恒的主題。

“你的等待是什么?”我問他。

“我在等待新戲劇的誕生。我們這代人已納入傳統(tǒng)了,我的作品還沒有多少新戲劇的因素,應(yīng)該寄托在易立明這代年輕人的身上。我們的傳統(tǒng)還在掄棒子壓人。今天活躍在話劇舞臺(tái)的是濮存昕、何冰、宋丹丹、徐帆等演員,他們足可以稱為表演藝術(shù)家了。可評(píng)論對(duì)他們非常吝嗇,因?yàn)檫€有老一代表演藝術(shù)家。”

“傳統(tǒng)啊……”他微揚(yáng)起頭,話音停在半