龔維斌:當

導語:理想不是一個空泛的詞匯,它是實實在在的存在,需有合適它生長的土壤。否則,理想最終會成為空想。

主句: 其實,這些年他也有過去地方單位任職或者去國家部委工作的機會,但是由于各種原因,他還是選擇留在這里。“中國人自古就講:修身,齊家,治國,平天下。這種士大夫的情懷大約深藏在每個人的心中,但實現的路徑方式可能多種。我可能找到了比較適合我的那一種。人一輩子能做好一件事就已經很不錯。”

夢想與現實的話題,一直被討論,從未有過時。從學校畢業,跨出校門,邁進社會,一向被看成是人生中關于夢想與現實一個關鍵的分割點——有人將它們視為磁石上南極與北極,以為中間有不可逾越的溝壑;有人將它們視為星空與大地的距離,便有了仰望星空,腳踩大地詩意的堅持;也有人將它視為從山腳到山峰的距離。

對于龔維斌而言。夢想與現實的關系便是一個階段一個階段地走,腳踏實地做好每一件事。從一個山村少年到國家行政學院教授,博士生導師,社會和文化教研部主任的成長,從做一個優秀英語老師,到做一個優秀學者的職業轉換。

“或許每個人在面臨選擇的時候,內心都或多或少地有貝多芬四重奏中最后一個主題旋律的不停回旋:非如此不可?非如此不可!”

時代的痕跡

由于辦公室裝修,龔維斌的辦公地點臨時挪到了國家行政學院附近的一個賓館內。不大的一個房間,書架占據了半壁江山,茶幾上躺著幾本書與雜志,有剛剛被翻閱的痕跡。短暫的臨時工作室,卻透著安營扎寨的架勢——他基本上每晚要呆到十點以后,沒有課程的日子,這是他的根據地。

白天的大多數時間,他或者是講課,或者是開會,日程排得滿滿。會客常常會安排在下班后,晚飯前的間隙。基本上每天晚上會給自己留出大塊的時間讀書,寫文章。這是一個典型的學者生活節奏。熟悉他的人都知道,國家行政學院的辦公大樓內,他房間的燈常常是最晚熄滅的那幾盞燈之一。

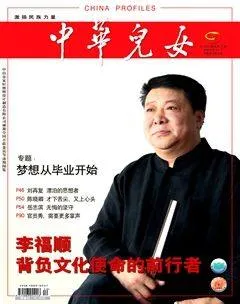

龔維斌,現任國家行政學院社會和文化教研部主任、教授。在“三農”問題、社會階層與社會發展問題、公共危機管理以及社會管理等領域先后有過深入研究。他經常為中央和地方政府高中級公務員授課,擔任過全國縣委書記、縣長“建設社會主義新農村”培訓班專題主講教師,也多次為國(境)外高中級公務員講課。他給自己的定位是“學者型培訓師”,既是“學者”又是“教師”,更準確的說是從事公務員教育培訓的“培訓師”。但有時他也會引用別人的評價自我調侃:“半官半學”。目前正局級。

“內心里,我自己的定位很清晰,就是一個學者。”龔維斌又一次強調。

龔維斌1965年生于安徽省長豐縣的一個只有四五戶人家的小村子里。上世紀六十年代,在中國的歷史上,寫著大饑荒的恐慌與文化大革命的瘋狂,那個年代出生的人,既趕上了“文革”又迎來了“改革”, 他們承載了過去一代人的部分苦難,又幸運地迎來了一個新時代。那是每一個人都逃脫不開的共同經歷。他們比起“70后”、“80后”更多了代際意義上的共性特征,其中一個主要因素就在于那是一個個人空間被完全覆蓋的年代,所有人都被納入了一個由歷史強制設置的共同體內,都不得不接受一種大致相同的命運和情感。也因而,他們呈現出了比其后代際更整齊的特征,比如,有一定歷史感,更有責任感,偏重集體主義,不過分強調個人主義。有英雄情結,也有奉獻精神。

那是時代的烙印。

有研究學者曾用“689”這個概念來概括他們:六十年代出生、八十年代上大學、九十年代登上社會舞臺的正中央。龔維斌的人生履歷,稍稍有一點不同—1a630d0132f3202e75ae7c3ad37211abca9d4a4f910c9ccba6f79962c8954533—卻也更能代表六十年代出生的農村孩子的奮斗歷程。

1984年,龔維斌中等師范學校畢業,通俗的說法是“中專”畢業。那是中專生走俏的年代。上世紀八十年代,十一屆三中全會帶給農村的希望常會被農民寫入春聯,貼到自家的大門上。那時在農村,能轉上城鎮戶口,吃上國家統一分配的糧油,再找一個穩定的工作,是農村孩子最大的心愿。只要考上了中專,所有的心愿都可以變成現實——農村戶口轉為城鎮戶口,畢業后國家包分配工作。

八十年代的初中畢業生,第一志愿往往是中專,對農村孩子來說,能考上中專就是跳進了龍門。上中專比上高中更有誘惑力的是,能更早出來工作,減輕家里經濟負擔,因此,考中專的人趨之若鶩,中專錄取的分數線也比高中高出一大截。

龔維斌在別人羨慕的眼光中,幸運地躍入龍門。三年英語專業的學習,未來的路似乎也逐漸清晰:“當一個好的英語教師。”除此之外,沒做他想。那時,電視機還未普及,外界的資訊大都源于村里的喇叭廣播,以及,偶爾有進城的人帶回來的只言片語。關于對未來的設想,色彩并不斑駁,或者有可能是二元的——是在農村種地,還是能去城里吃商品糧?

16歲的少年憑借著優異的成績實現了農轉非。三年后,19歲的龔維斌揣著一張“報到證”去縣里報道——那還是統一分配的年代,龔維斌的工作在未出校門就已經被安排好了。

關于那張“報到證”,由于當地教育部門的“惜才”之心,被悄悄扣留了,當時的龔維斌還有些懵懂,去當地的一個中學當老師。很長時間以后,才知道,他原來是被分往合肥市一個重點小學。那一年,他們學校有包括龔維斌在內10個優秀的學生分回合肥市,只有他一個人陰差陽錯地沒去城里工作。

現在說起來,是一件很小的事情啦,當時,對他和他的家庭不能沒有觸動,原本是該一下就到合肥城里的,卻到了一個鎮上。從農村到省會,那漫長的距離,不僅僅體現在地理位置上。

還好,龔維斌不喜歡抱怨。他誠懇勤奮地工作,19歲的中專生教初中生,當年就教出一個班級整體英語成績的大幅提高,后來,又被委以教高中英語的重任,他再次以優異的成績堵住了懷疑者的目光。他開始拿獎,優秀工作者,骨干教師等等不一而足,還包括合肥市的勞動模范……

但是學歷像緊箍咒,卡住了職稱評定,漲工資等一系列進程——進修學習!沒什么好猶豫的,如果想要在教師這條路上走得更順暢,繼續學習是不二的選擇,他以進修的方式,經過幾年苦讀,拿到了國家承認的本科學歷。

欲窮千里目,更上一層樓。拿到本科學位證書的龔維斌開始向更高的臺階邁進。他在悶熱的夏天,揮汗如雨地學習,為備考人民大學的研究生奮戰,旁邊是嗷嗷待哺的兒子與殷切期盼的妻子。九十年代前后,各種思潮涌動,資訊信息通道逐漸發達,個體戶,萬元戶,以及崔健的《一無所有》潮水一樣襲來,教書的不如賣茶葉蛋的,教授不如剃頭的……理想主義與現實主義開始有了第一次交鋒——那是屬于整個時代的記憶。

龔維斌選擇了繼續讀書,以往,命運賦予他的選擇機會并不多,通過華山之巔只有一條路,考學,讀書。拿到了國家承認的本科學歷之后,再次選擇在書香中行進,便有了自我抉擇的主動——他并不知曉考研之后的路徑,但是他喜歡在書海里汲收營養的充實。

“考入中專后,一心只想當一個好老師,從沒有想過有一天能來北京讀書。”龔維斌笑得很誠懇,“所以,理想……應該是隨著環境不斷變化的。”

在龔維斌這里,理想,不是宏大的遠景,不是海市蜃樓的漫天想象,是一步一個腳印,是認真過好每一天的生活態度。

人生的又一次選擇

1991年,龔維斌考入中國人民大學社會學系攻讀研究生。研究方向是國外社會學理論。“選擇這個專業,是考慮到我的英語底子比較好,做這一方面的研究會有一些優勢。”他很快發現,這些優勢比起其他正規科班出身的同學,基本上可以忽略不計。“以前,學英語是靠記憶背誦,現在,學習社會學,需要的是思考創造,思維方式完全不同。”龔維斌回憶著。還好,讀書學習,夯實基本功,與他而言,并非難事。

1992年春天,鄧小平南巡講話,那個激動人心的春天,其歷史意義及其重要性已毋庸質疑,南巡講話猶如為市場經濟注入了一劑強心劑,它開啟的精神之旅至今仍在繼續。南巡講話催生了如潘石屹、王功權、馮侖等“92派”企業家。政府官員、知識分子、科研院所等社會主流精英下海經商成為那一年躁動的風景線。

中國人民大學內也暗潮洶涌。“經商下海潮,基本上波及到校園的每一個角落,校園內到處可見推銷商品的學生。”龔維斌說:“當時有一句話描繪那時的場景,偌大的校園無法安放一張書桌。”

身處其中,他也無可避免地被席卷其中,“當時,有同學出去搞培訓,我也會做一些會務之類的掙點零花錢。”有解決經濟壓力的原因,更多的是“那一年,人人都在忙著經商做生意”,大環境使然。

幾個月后,龔維斌開始覺得心慌,零花錢是掙著了,可是讀書的時間卻少了。經商下海潮繼續蔓延,有同學開公司,有熟人辭職南下,經濟的熱度如同放在烤箱里的肉吱吱作響,龔維斌卻聽到了時鐘“嘀嗒、嘀嗒”緩慢流淌的聲音。“上學不容易,應該讀書。”掙錢與讀書開始在內心打架,很快,掙錢完敗。沸反盈天的經濟熱潮無法再侵擾他書桌的寧靜。

碩士畢業后,沒有任何猶豫,龔維斌報考了中國社會科學院的博士生,他選擇了著名社會學家陸學藝為自己的導師。當年報考陸老師的學生一共有19個,他的成績排在第二,毫無懸念地考上了。“我喜歡做一些與當下現實有聯系的事情,純粹的理論不是我熱衷的方向。”龔維斌在碩士研究生期間,逐漸清晰了這一點,“我教英語,很開心學生的成績能提高,我的勞動成果能夠很快看到。我選擇‘三農’作為我的研究方向,也是覺得‘三農’問題與社會發展緊密相連,這要比做純粹的理論研究更吸引我。”

三年時間內,他常常跟隨導師下鄉調研,他來自農村,對農村生活并不陌生,卻也覺得,自己的經驗值并不能帶入別人的生活,“一個地方和一個地方的情況不同”。此前的生活只是一個點,現在,他要看到一個更為寬闊的面。河北省的香河、三河等北京周邊的多個縣,他都跑遍,長長十天半月的蹲點,寒暑假,也會去南方的農村去看,比較南北方農村問題的差異化。

三年彈指一揮間,時間轉向了1997年夏天,他博士畢業。再一次面臨畢業的選擇。這一次,與13年前的那次畢業不同,他有了更為主動的空間,也有了更寬闊的平臺。他可以主動去挑單位——由于在校期間表現優異,有幾家高校向他伸出了橄欖枝,其中包括他曾經就讀的兩所母校,中國人民大學與中國社會科學院。同一年,公務員考試他也報名了,并通過了某國家部委的面試——只是后來申論沒及格不了了之。

那一年,香港回歸,紫荊花盛開,中國經濟飛速發展,人們面對很快到來的千禧之年充滿了勃勃斗志。他也不例外。

人生的無數種可能性路徑在他面前展開。踏上其中一條,必定要錯過另外的風景。那一年,他32歲,有躍躍欲試的雄心,或者也有患得患失的心情。現在大約已經都濾掉了當初的忐忑,留存的只有沉穩與平靜。他記得非常清楚選擇國家行政學院作為自己的最終選擇,其中一個最有吸引力的原因是:這里能分到房子。在其他條件基本上一致的情況下,這一條理由最終成為決定天平傾斜的最后一根稻草,理由很簡單也很實用,“我與家人已經兩地分居八年了。房子對我來說太重要了。”當然,在其他方面,龔維斌也做過考量,盡管上世紀九十年代國家行政學院初建,但是他看到了學院未來的發展前景。

這或許是龔維斌在事業中,最重要的一次選擇。他結合自己選擇的現實情況,再一次印證了,他對于理想這一詞匯的解讀:某種選擇一定是多方因素合力的結果。理想的實現則是選擇之因,所結的果。

理想也不再是兒時某一個天馬行空的幻想,或者對未來的美妙勾勒。它是實現人生價值的某種坐標,以及想要過自己所期望生活的標的。也是一個不斷修正的過程。它不是一個空泛的詞匯,它是實實在在的存在,需有合適它生長的土壤。否則,理想最終會成為空想。

此后的發展證明,龔維斌的選擇為他的發展提供了所需的空間,不論是在前輩的帶領下做課題研究,2001年左右去美國錫拉丘茲大學馬克斯威爾學院進修,還是隨后去江蘇海門市掛職當副市長,都是在為他其后的發展助力。

“行政學院的講臺可不是那么好上的。”這是他的慨嘆, 畢業6年后,2003年,他終于登上了國家行政學院的講臺,為干部培訓的主體班次講課。他依舊延續了曾經當教師的優秀習慣,不緊不慢地收獲著一個又一個獎狀與證書,在2005年,他還被評為2000-2005年度中央國家機關優秀黨員。這是在百度上顯示的獲獎情況,更多次的獲獎詳情,他擺擺手說,“這個,沒啥好說的。不提也罷。”

在學術之路上,龔維斌收獲頗豐,他參與過多項國家重點和重大社會科學課題研究,主持完成國家級社科項目1項、省部級課題多項,出版著作多部。他在《社會學研究》、《國家行政學院學報》、《中國行政管理》、《人民日報》等報刊雜志上發表論文100多篇,多篇論文被《中國人民大學報刊復印資料》和《新華文摘》全文或部分轉載、摘登。很多觀點,比如:社會管理的第一要義和首要前提是立足公平正義、維護群眾的合法權益;有階層不可怕、可怕的是階層固化等等,受到了各方關注。他的文章《建立以政府為主導的多元化的社會管理新格局》、《以社會建設推進社會管理》、《失意精英與精英失意的干部群體》、《干部不讀書的八大病因》等都在社會上引起了廣泛傳播……

其實,這些年他也有過去地方單位任職或者去國家部委工作的機會,但是由于各種原因,他還是選擇留在這里。“中國人自古就講:修身,齊家,治國,平天下。這種士大夫的情懷大約深藏在每個人的心中,但實現的路徑方式可能多種。我可能找到了比較適合我的那一種。人一輩子能做好一件事就已經很不錯