《白蛇傳說》:以人性的旗幟模糊善惡觀

程小東的新作《白蛇傳說》用人性來模糊善惡對立的界限,在人物形象增加了能忍這一關鍵性的人物,用他來解構傳統的身份認同,進而在深度上挖掘出人性,模糊了傳統意義上的善惡分明。

如果說在《白蛇傳》流傳過程中增加小青這一角色是為了凸顯白娘子的嫵媚溫柔,那么影片增加能忍這一角色無疑把法海從封建頑固的堡壘拉回了人間,讓他首先作為一個人而存在。能忍的世俗是顯而易見的,甚至可以說有點玩世不恭。我們在影片中看到,作為徒弟他在師父面前說生平最大的理想是要做金山寺的主持。法海這時候沒有像一個封建家長那樣批評能忍,反而說:“你做了主持,那我做什么?”而且還一直調侃徒弟:“你的理想是什么?最大的那個?”這個時候法海不像一個師父,倒更像一位摯友在親切的開玩笑。能忍的出現不僅把法海冷漠,頑固的形象淡化了,更把傳統的師徒關系淡化了。在影片《白蛇傳說》里我們看到法海或多或少蛻去神圣的一面,而更加像一個人,一個長者在和晚輩款款笑談。為了凸顯師徒倆的幽默和消減師徒之間的等級,影片還大膽的吸收了的小品因素。比如在抓蝙蝠妖的時候,法海吹了一下羅盤,磁針就轉了。能忍說:“師傅,轉了轉了。”法海這個時候說:“你吹它也轉。”這顯然借鑒了趙本山的小品《賣拐》里“你跺你也麻”這句話。徹底引起法海身份焦慮的是當能忍被蝙蝠妖咬到變成妖怪后,法海如何對待這一人物。法海在經歷了自我斗爭、自我說服的煎熬后只是說了一句“看他的造化了”。我們看到法海大鬧許仙提親現場抓妖時,他自己的徒弟能忍(當時已經成為妖怪)袒護著小青時(當然能忍的行為具有和理性),法海像一個有私心的家長制里的長老一樣,看著自己的孩子犯錯,不知所措了。任由能忍帶走小青。如果說法海被視為正義的象征,那么在這里他顯然也是懷有私欲的正義。在法海的表情上我們可以看出他勉為其難的相信“妖亦有道”。 這是他人性上的一個極大的精進, 一種大徹大悟、大智大勇的精進。法海對于善、惡的重新審視和對于自身行為的重新選擇, 無疑又是相比較以往作品而言的一大創新點。[1]劉再復說:“在現實生活中往往存在法與道德的不一致,某些違反法律條文的行為反而是道德的。”[2]程小東在這里可能也是想對我們說,善和惡并不那么對立。我們要在具體的語境中去看,這是頗有一些后現代主義的風格。

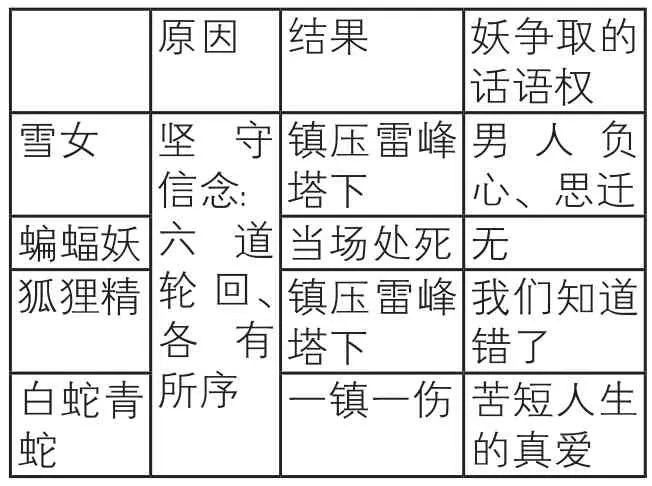

其次,從身份認同角度來看,身份的邏輯主導著法海。在中國傳統社會里師徒關系維系著某一技能的傳承與發展,從傳播學的角度看,“它并不單純地表現為人的生理層次上的作用和反作用,而伴隨著人復雜的精神和心理活動,伴隨著人的態度、感情、價值和意識形態”。[3]這時候每一個傳承者都具有一種身份的歸屬感,這就是身份的邏輯,即以本門本派的宗旨來規定自己的所作為。法海自然也不例外。影片中能忍和小青的一段對話中可以體現出這種身份的認同。在抓蝙蝠妖的時候能忍說:“妖害人”,“師父就是教我怎樣除妖”。小青抱怨能忍不分好壞就抓妖時說:“我看不是你師父有問題,就是你師父的師父有問題。”這也是在反思這種身份的認同是否合理。我們知道堂吉訶德以身份的邏輯替代了結果的邏輯。堂吉訶德認為自己是一個騎士,因此他說:“在這種情形下,一個騎士會怎么做?那么我就那么做。”與之相同,在各種版本的《白蛇傳》里,法海都是以“除妖人”的身份出現的。在這種情況下,一個除妖人會怎么做?他當然就會怎么做。李銳的一篇小說里有過這樣的描寫,法海的師父在臨終前應該對他說過:“記住,你是一個鐵面無私的除妖人! 切記不可因小善而忘大義”。[4]影片在實踐方面,法海除妖一共有四次:

原因 結果 妖爭取的話語權雪女 堅 守信念:六 道輪回、各 有所序男人負心、思遷蝙蝠妖 當場處死 無狐貍精 鎮壓雷峰塔下鎮壓雷峰塔下我們知道錯了白蛇青蛇一鎮一傷 苦短人生的真愛

從這四次除妖來看,程小東并非用傳統的主流話語話語貫穿其中,而是安排了各種對話。對話性、多聲部,使電影蘊含了各種不同的聲音、思想,形成了具有對話特點的復調電影。俄國批評理論家巴赫金以為“創作長篇小說的散文作家,不從自己作品的雜語中抽除他人的意向,不破壞在雜語背后展現出來的那些社會思想的不同視野,他把這些視野都引進了自己的作品。”[5]該影片同樣借鑒了這種方法。最為顯著的是第四次和白蛇的對話。程小東保留了白素貞善良溫順的一面,至于救勞苦大眾則完全是出于對許仙的愛,不忍心看他那么辛苦而已。這是影片從作為個體的人出發,而不是為了解救大眾。因此和法海的行為動機明顯相反。法海鑒于白素貞的救苦救難,先是對她警告:“人間再現,絕不容情”。白素貞說:“苦短人生,難得擁有真愛!”法海勸說:“你這不是擁有,是占有。你要是真的愛他就自己流淚,別讓他流淚。”這一次的爭鋒體現了不同話語權的交鋒。一個出于個人,人性的愛。認為生命再長有什么用,關鍵是要活的精彩,有意義。另一方則出于天道人倫,為了普天蒼生。認為人妖不能在一起。大家都有道理,只不過思考的角度不同而已。這兩種思想的交鋒最終導致了一場大災難——水漫金山。當法海看到生靈涂炭一片狼藉的時候,不禁說出:“我一聲護法,為的就是天道人倫。為什么會招致這場災難,是不是我太執著了。”程小東跳出了歌頌浪漫愛情故事的俗套,將作品的基本思想題旨演變成對“身份認同”命題深刻的思索與表達。法海,由一個鐵面無私的“除妖人”,發展成為一個行為延宕的焦慮者,其身上也隱藏著“身份認同”這一問題。然而,進一步講,在“身份認同”的背后所隱藏的造成法海迷惘的本質原因,并非是他的“除妖人”身份,也并非是白蛇的“妖精”身份,而應是他對于何為善、何為惡的不可把握性。這一疑慮就將觀眾的注意力凝聚到了對人性問題的關注上來。

盡管影片《白蛇傳說》采用人性來模糊傳統的善惡觀,但是迫于故事和期待視野的傳統性,程小東最后沒有破壞大傳統,而在故事發展過程中盡量突出小傳統。大傳統堅守了秩序,以大善來終結影片。在承認大傳統合法性的前提下,盡量凸顯人性。所以最后還是把白素貞關押在雷鋒塔下。之所以出現這樣的結局,康德對道德的解說很有深意。“善良的意志,并不因為它促成的事物而善,并不因它期望的事務而善,也不因為它善于達到目標而善,而僅是由于意愿而善,它是自在的善。”[6]

概言之就是雖然白素貞以反抗的姿態來改變自身的不合法性,追求自身所需的福利,充分展現了人性之美。但法海的身份的邏輯有他的合理性,是一種大善的表現,是被至今為止主流社會仍然承認的大善。這也是為什么程版的《白蛇傳說》在模糊策略的背后依然選擇了天道人倫,人性啟蒙的結果竟然是他在過程中否定的東西。

[1]胡藝丹.煥然一新的“除妖人”——論李銳、蔣韻長篇小說《人間》[J].常州工學院學報,2011(4):36.

[2]劉再復、林崗著.罪與文學[M].北京:中信出版社,2011,3.

[3]郭慶光.傳播學教程[M].北京:中國人民大學出版社,1999,2.

[4]李銳.人間:重述白蛇傳[M].重慶:重慶出版社,2007.

[5]巴赫金.長篇小說的話語[M].石家莊:河北教育出版社,1998.

[6]康德.道德形而上原理[M].上海:上海人民出版社,1986, 46-47.