大運河畔的珍罕孤品

文/王紅五

大運河畔的珍罕孤品

文/王紅五

大約在五六年前,筆者沿隋唐大運河,尋訪散居于村落間的“大運河瓷”收藏愛好者。這些質樸的農民,經常會為感謝城里人的造訪,而慷慨地送你兩片開門而又稀有的瓷片,有些甚至是可以修復的殘件。筆者作為“大運河瓷”的熱心研究者,雖然見過不計其數的完整器,但仍十分珍視那些罕見的瓷片標本。

因為有了這些標本和實物的考證,我們對大運河畔的瓷器胎體、釉面、器型和工藝特征有了深入了解,從而能更準確地去分辨窯口和斷代,完善我們對高古瓷器的認識。不如,我們先從一件珍罕孤品講起……

我在去往大運河畔后,記不清是哪一天的尋訪中,一位農民兄弟送給了我一包有二十幾片絞胎和三彩混雜在一起的散碎瓷片,說是在一處地點發掘的。由于是兩種瓷片混雜在一起,我當時便以為是未經整理混放的雜窯口的瓷片,未介意地用一只塑料袋盛了,回來后堆放在窗外的塑料筐里擱置了下來。

2009年年初,我喬遷新居,清理樓梯間的雜物時,發現了那只原放在窗外堆瓷片的塑料筐子,也不知是何時被家人整理窗臺時,移到此處的。我順手便翻出了那袋絞胎瓷和三彩瓷片混放的塑料袋,大概是冥冥中的第六感在作祟,我怦然心動,無端地就把這袋瓷片拎到了博物館的辦公室,并找來負責修復的師傅,交待他看能否粘拼一下。第二天,師傅捧來了一尊唐代鞏縣窯三彩加絞胎的釜型器皿,雖尚有八處缺損,但該器皿的造型、裝飾手法,胎釉的燒造工藝,以及高超獨到的工藝水準已赫然顯露。

唐三彩絞胎釜(外部)

大運河的古往今來

公元605年,隋煬帝開通的隋唐大運河通濟渠段,流經河南、安徽、江蘇605公里,流經安徽省180余公里,這條運河在中國最鼎盛的隋唐宋金元時期,作為北方出海外銷、南方進貢京師的黃金水道,通航了七百余年,過往舟船因黃水泛濫、汴水(隋唐大運河)漫溢(僅《宋史》記載:北宋160余年,隋唐大運河泛濫達21次),失事傾覆的船只不計其數,柳孜運河遺址900平方的探方中,一處宋代石構筑物下,就壓覆著八條唐及唐以前年代的沉船,出土陶瓷器1653件,各色瓷片幾十萬片。

大運河畔,唐代鞏縣窯燒造的三彩陶器很多、亦很精美,堪稱世界彩陶發展史上成就最高、制法最古老的陶器。唐三彩,是現今世界各大博物館與私人藏家不惜重金,極力追捧的藏品。但凡覓到有獨特風格的重器,都是各館藏的鎮館之寶。鞏縣窯唐三彩則被定為“國寶級”文物最多的窯口品種。

長期以來,珍藏在隋唐大運河(民間習慣稱其為“隋堤”)腹內的“八朝薈萃、百窯紛呈”,這些“大運河瓷”不斷地在農耕、水利工程、民宅翻建中出土。這些中國最強盛時期遺存的珍罕文物,是受到數代戰亂,在建設與破壞中殘存的京都遺址和難全的珍寶。

雖殘尤珍的三彩絞胎釜

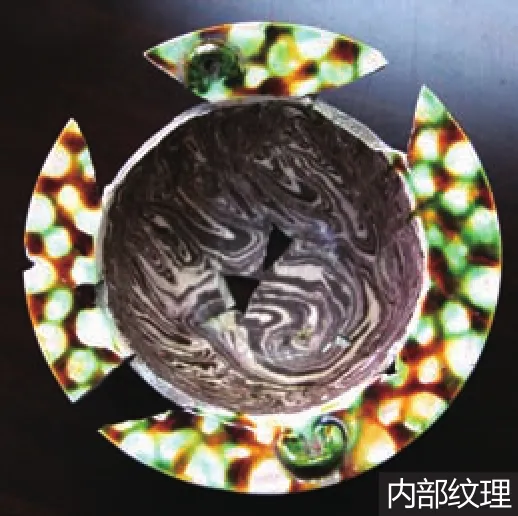

唐代·三彩絞胎釜三屬仿商、周青銅器“釜”的造型,此種陶瓷器的造型在盛唐時就已盛行。此器器高八厘米,寬折沿,粉白胎,上口沿面施黃、綠、白三彩釉,口沿下面施單色黃彩釉。三彩融合自然,有明顯的交融與流淌痕。三彩釉面的魚子紋開片細密清晰、開片的邊緣斜翹、斯文老到,具有典型的唐三彩開片特征;口沿下的釜身,為白、赭兩色瓷土糅合成木紋效果,用絞胎直接成型工藝技法生成。木紋的紋理略顯拉長變形,樹心紋理的效果明晰逼真,絞胎外罩透明釉,有細密開片,開片下土、堿沁蝕明顯,但無論是三彩釉還是絞胎的透明釉,均清亮而富有光澤,肉眼目之晶瑩如新,寶光四溢。

不僅如此,三彩絞胎釜還囊括了唐代陶瓷裝飾工藝兩種最高成就:三彩釉與絞胎成型工藝。整器在三彩與膠胎的結合部,過渡自然、胎體銜接致密一體,口沿與釜體缺殘的斷裂茬口,均不在絞胎與三彩胎的交界線上;可見不同質地的胎體不是黏接,而是在胎料配合上匠心獨運的謀劃,這使該作品的拉胚成型工藝又提高了萬分的難度。另外,已知鞏縣窯的三彩燒造是先素燒胚胎,再施釉后復燒,且三彩釉的發色,因不同色釉的成分不同,而在燒制過程中要不斷變換、控制溫度與轉換窯室內的氣氛,才能使不同的元素在不同的溫度、不同的氣氛中,順序發出靚麗的色彩。

類似的造型還見于長沙窯的褐釉釜和綠釉釜,口徑都在十二三厘米,釜體圓潤,寬折沿,弧腹漸內收成小平底,外底露絞胎,未施透明釉,對稱的兩環形耳鼻向外折倒。有的似吊掛器,有的則裝有鼎足,似支釘燒器。兩年前在韓國首爾的古玩街上,亦見到過此類白釉的東西,想來當初亦曾作為出口外銷瓷,為高麗的貴族所欣賞把玩。說明早在唐代,畫有此類符號和元素的瓷器,就已成為國際交流的禮品或商品流通,成為異域友幫互相理解的造型語言。總之,陶瓷“釜”的造型,歸之為沉穩古樸,靜穆雅致,不亞于黃鐘大呂,代表唐、五代盛世時期的風格。

現藏于浙江省博物館的一件1970年出土于臨安,墓葬的越窯秘色瓷青釉釜被專家定為五代時期 “越窯雙耳洗”。此件“秘色瓷釜”如確為五代時期,那么臨安當時應是吳越國的領地,亦屬“異域番幫”。這種土與火的藝術,全憑工匠們以肉眼判斷木柴升溫時的火候、氣氛、窯位上的把握,經過了千百次的探索與調整。因而,絕品、孤品產生的概率太小,有的甚至僅有百萬分之一的成品率。需要數代匠人孜孜以求才能偶成一尊,實為承載厚重文化的國之重器。

可以說,我在大運河出土的絞胎器中,曾見到過為數不少的絞胎器,可是若要得此清亮潤澤、光可鑒人的釉光效果,本已萬分困難,又將三彩發色與絞胎發色集于一器,則難上加難。而這種燒造工藝又早已失傳,能夠重新拾獲這件雖殘尤珍的三彩絞胎釜,也為唐代鞏縣窯綴補了陶瓷發展史的新內涵。

聰慧的工匠升華絞胎工藝

那么,何謂絞胎呢?準確來講,唐代鞏縣黃冶窯的工匠已將三彩釉的裝飾工藝發揮得淋漓盡致,后又創燒了一種“胎裝飾”,就是絞胎工藝。它是用白色與深色瓷土的泥坯,疊合絞扭,形成花卷似的兩色相間的紋理。如行云流水,風起云涌,層層疊疊,變化萬端。而絞胎工藝的代表窯口有唐代的鞏縣黃冶窯、魯山段店窯,宋代的修武當陽峪窯、禹州扒村窯等。絞胎按紋理效果劃分有木心紋、羽毛紋、水云紋、團花紋,最近我還發現了一種席紋;按所罩透明釉的色彩劃分有黃釉、褐釉、綠釉、透明釉和無釉(露胎);按胎體裝飾手法劃分有表里如一的整體成型絞胎、素胎貼面和貼花的表層絞胎,以及素胎施彩條或彩紋釉的攪彩,又稱“攪釉”工藝。但凡敢涉足或問津絞胎工藝的窯口,都是當時的名窯口,一般區域性的名窯都望而卻步。絞胎器擺設件較少,十厘米以上的大型件極為罕見。

書海找尋參照物

因為絞胎加三彩的器物未見有小型件,我有意在書籍中搜求,也僅發現兩件記載,均為大件器。一件為中國國家文物局主編的《中國文物精華大辭典·陶瓷卷》收錄的圖501的三彩陶騎馬射獵俑通高36.2厘米,長30厘米。“馬身和人身部分,在白胎上繪有深褐色木紋狀花紋,其上罩彩釉,呈現絞胎三彩陶效果,甚為罕見,屬三彩陶中的特殊品種。反映出盛唐時期陶瓷藝術達到極為成熟的程度。1971年陜西乾縣李重潤墓出土,現藏陜西省博物館。”我認為描述不夠準確,應為“絞胎貼面的騎馬射獵俑器”,不是“白胎上繪有深褐色木紋狀花紋”,這樣描述便成了攪彩(攪釉)的效果了。另外,“其上罩彩釉,呈現絞胎三彩陶效果”亦不準確,應為“其上罩黃褐色透明釉,人俑的佩劍上施三彩釉,呈現絞胎三彩釉效果”。因為這件作品其馬身和人身均為絞胎貼面效果,僅在佩劍上施了三彩釉,起到了畫龍點睛的作用。但該作品與“唐三彩絞胎釜”相較,其絞胎與三彩的釉色均較濁暗,沒有本文所推薦的“唐三彩絞胎釜”清亮明快,反差艷麗,釉彩悅目。鑒賞古陶瓷可謂“釉色差一分,價格跌九成”。重器珍品的較量,最終只能是以釉水的分毫之差,來排定伯仲。

另一件為《中國陶瓷全集·唐五代》收錄圖126的唐三彩絞胎瓷枕。記錄“高5.5厘米,長12厘米,寬9.5厘米。胎為白褐兩色瓷土相間糅合在一起,形成木紋狀紋理,色彩艷麗。整體施黃釉,后用蘸釉法在上、底兩面施綠、褐兩種釉色,為晚唐至五代流行的樣式,該作品出土于江蘇新沂市炮車鄉,現藏于徐州市博物館”。我發現該器的缺陷有三:一是三彩與絞胎混施,疊床架屋、相互沖抵,影響了色彩效果,沒有達到互補相映的裝飾效果;二是透明釉與釉光的發色,掌控不到位、色彩濁暗無光;三是絞胎的紋理白褐反差不夠鮮明,胚胎的選料不夠精細。

總之,以上兩件三彩絞胎器雖然嘗試了胎裝飾與釉裝飾兩種裝飾工藝的結合,在胎土的選料配色、分合雜糅、發色控溫和氣氛調整上,還未達到三彩絞胎釜燒造

時的至臻至美。三彩絞胎釜,從釉色釉光上看,明顯比以上兩件的火候高,玻化程度高,溫度氣氛控制好。絞胎釉色也明顯達到了修武當陽峪窯宋代“絞胎瓷”的質地水平,擺脫了鞏縣窯“絞胎陶”的濁暗質地,釉水的燒造顯見不是一個檔次,在整器的謀篇布局上,其兩種裝飾手法的應用、配合,分合有度,從自然疊加到主動創意,后者體現了藝術的升華和鬼斧神工般的意境。

現在,我對“唐三彩絞胎釜”的品鑒有了更深的理解,讓大家領略了這件珍罕孤品,在中國陶瓷史上雖殘尤珍的歷史地位。唐代鞏縣窯在中國花瓷工藝上取得了前所未有的成就,也是“大運河瓷”中出土三彩絞胎器的孤品,我將這件敝帚自珍的絕品推介給大家,僅是為了聊表本人對“大運河瓷”推崇與鐘愛的一點情意吧。

編輯:沈海晨 mapwowo@163.com