那些年,上海的詩歌少年班

楊敏

沈宏非離開上海后,在暨南大學(xué)另立詩社,但不久后也不寫詩了。“寫詩是為追女孩,追到之后就不寫了。”

多年以后,在生活的詩意一點一點被現(xiàn)實擠壓的日子里,上海電視臺紀(jì)實頻道的編導(dǎo)舒曼總會想起當(dāng)年王小龍對他們說的那句話:“你們以后可能成不了詩人,也不寫詩,但只要你們還愛著詩。”

那是1980年,在上海市青年宮舉辦的上海中學(xué)生詩歌講習(xí)班上,王小龍所說。

當(dāng)年在青年宮跟著王小龍寫詩的另一個詩歌少年沈宏非也沒有成為詩人,而成了美食專欄作家,新近在《舌尖上的中國》中擔(dān)任了總顧問。

但他也時而會想起當(dāng)年:“在那些夜晚,每當(dāng)理想與現(xiàn)實沖突,也就是‘世界很大還是心很小的糾結(jié)到難分難解之際,王老師便會憤世嫉俗地拍案而起,揮手往虛空中一指,大喝一聲:“你們以為這里是啥地方?搞清楚,此地是‘大世界(上海青年宮所在地)!”

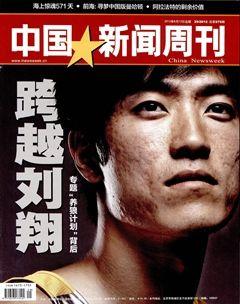

2012年7月下旬的一個晚上,在上海話劇中心對面的馬里昂巴咖啡館,《中國新聞周刊》記者見到了王小龍。50多歲的他挎一單肩包推門進(jìn)來,表情有點嚴(yán)肅,似乎一天下來腦子里沉積的各種信息還在消化之中。簡單寒暄后,他隨口問道:“非非”(沈宏非)還沒來?

這個80年代上海詩歌圈里的傳奇人物,現(xiàn)在是上海電視臺的紀(jì)錄片導(dǎo)演,也是國內(nèi)多年來堅持紀(jì)錄片創(chuàng)作的少數(shù)人之一。

瘋狂補(bǔ)課的年代

將自己親近的西方現(xiàn)代派大師的詩歌傳遞給年輕、有才華的中學(xué)生,是王小龍想辦中學(xué)生詩歌講習(xí)班的重要原因。

王小龍自文革后期開始寫詩,后來中學(xué)畢業(yè),進(jìn)了上海造紙機(jī)械廠當(dāng)了一名普通工人,寫文革式的“革命”詩歌在廠里寫出了名,因而他戲稱自己是“從假嗓子開始唱歌”。

他最早接觸到西方現(xiàn)代派文學(xué),是在文學(xué)雜志上,如《外國文藝》刊登的王道乾翻譯的瑪格麗特·杜拉斯的《琴聲如訴》,《世界文學(xué)》介紹的希臘諾貝爾文學(xué)獎詩人埃利蒂斯,《外國文藝》推介的川端康成、馬爾克斯、艾略特和法國現(xiàn)代詩人的作品。

在王小龍看來,從70年代末開始,中國進(jìn)入了一個瘋狂補(bǔ)課的年代。

“今天如果有一個人跑到你面前說他是80年代就寫作的,你一定不能小看他。因為80年代,西方的書每出來一本,大家都看的。比如說,我剛說蘇聯(lián)作家阿斯塔菲耶夫的《魚王》‘真他媽好,過兩天劉醒龍就寫了一篇文章,說我們過早地拋棄了蘇聯(lián)小說,其中有一篇《魚王》。”王小龍說,“那時候如果有一個人某一天突然詩風(fēng)大變,或者下一篇小說‘咦,不太一樣,我們通常就知道,哦,你最近在看什么書。”

沈宏非接過王小龍的話頭說:“80年代,大家的知識譜系是一樣的。”

姍姍來遲的沈宏非穿黑色中式大褂,留著一小撮山羊須,眼里有精亮的光。他淡定地坐下,將臺燈燈罩放下來,讓光線變得柔和。

1978年,王小龍調(diào)到了團(tuán)市委所屬的上海青年宮,任文藝干事。“好為人師”的他,得以把自己的想法付諸實踐。他很清楚,詩歌班的大部分人這輩子都不會去寫詩,但是,他們至少接觸過,這就會不一樣。遇到好詩,他們會拿起來讀讀。

1979年,他向領(lǐng)導(dǎo)建議,組建青年宮詩歌小組,很快獲得同意。

1980年11月,他又提出,以青年宮的名義,與上海市作協(xié)所屬的文學(xué)雜志《萌芽》合作,舉辦一個上海市中學(xué)生詩歌講習(xí)班。

《萌芽》創(chuàng)刊于1956年,文革時停刊,1980年正籌備復(fù)刊。主編哈華自50年代起,就長期跟上海團(tuán)市委合作,開展各種青年文學(xué)創(chuàng)作活動。

王小龍與復(fù)刊后的《萌芽》雜志的黨支部書記、編輯鄭成義相熟,雙方一拍即合,并且很快獲得了雙方領(lǐng)導(dǎo)的支持。

“原來文字也可以這樣表達(dá)”

“選秀”進(jìn)行了大約一個月。

王小龍瞄準(zhǔn)重點中學(xué),時常騎著自行車,一家一家去拜訪校長,請他們各推薦10來個作文好的學(xué)生,他再從中挑出兩三個。王小龍不大看他們的作文,翻翻他們的周記,就能推測出哪些孩子有文學(xué)天賦。

16歲的默默(原名朱維國)當(dāng)時是零陵中學(xué)的高三學(xué)生,在學(xué)校調(diào)皮搗蛋,但語文好。因此,校長張家治推薦了他。

“我記得特別清楚,一天放學(xué)后我在校園的櫥窗看報紙時,張校長遞給我一張報名單,讓我去青年宮報到。”近日,在云南香格里拉逍遙的默默悠然地對《中國新聞周刊》回憶道。

光明中學(xué)的初三學(xué)生舒曼也被選中了。她當(dāng)時已經(jīng)在《文匯月刊》和中學(xué)生報紙上發(fā)表過文章了。著名作家茹志娟的小說《新來的班主任》發(fā)表時,舒曼作為中學(xué)生代表,被作協(xié)請去“發(fā)表意見”。她也是學(xué)校破例可以不用上語文課的學(xué)生,逃課去看美術(shù)展、聽音樂會是她最熱衷的事情。

市北中學(xué)高一學(xué)生曹秉也入選了,同時入選的,還有他暗戀的女同學(xué)王艷青和另一位同學(xué)楊斌華。

1980年12月一個周末的下午,這些文學(xué)少年們拿著報名單,來到了位于西藏南路和延安東路交叉口的上海市青年宮所在地——上海大世界。這里1910年代曾是遠(yuǎn)東第一俱樂部,1980年起開始舉行一些曲藝、戲劇演出,有點精英場所的味道。

在上海地鐵旁一處露天咖啡館,《中國新聞周刊》記者見到了現(xiàn)為上海《新聞晚報》國內(nèi)部主任的曹秉。曹秉不停地吞云吐霧,他笑著告訴記者,他正在寫一部中篇小說,一個月前開始進(jìn)入靈感進(jìn)發(fā)狀態(tài),每天進(jìn)食少,抽煙多,迷戀電影和音樂。

曹秉對《中國新聞周刊》回憶,當(dāng)時,王小龍給他們每人發(fā)了一張蓋了章的青年宮出入證,每次進(jìn)門時朝門房老頭晃晃,覺得自己牛×得不得了。

在他的記憶里,詩歌講習(xí)班在青年宮上課的教室是歐式風(fēng)格,彩色玻璃,很高的屋頂,看著敞闊。

講習(xí)班的第一節(jié)課,王小龍給他們念了自己寫的一首詩《天鵝與小丑》,是關(guān)于張志新事件的。這首詩曾發(fā)表在1979年8月3日的上海《青年報》上。

英雄/被割斷喉頭/一聲槍響/血灑土丘/小丑/卻乘著那片白紙/青云直上/翻著筋斗/就這樣/蛤蟆被捧上九重天/天鵝/被卡死在臭水溝

曹秉覺得,王小龍的詩有一種生機(jī)勃勃的意趣,“原來文字也可以這樣表達(dá)”。

舒曼則告訴《中國新聞周刊》,留在她記憶里的王小龍老師,膚黑齒白,眼睛明亮,嗓音低沉,有磁性,念起詩來非常有味道。

課間休息時,默默掏出一支煙抽起來,還遞了一支給王小龍。

16歲的默默高瘦,長眼細(xì)眉,用王小龍的話,一看就是個“壞孩子”。王小龍很驚訝,說中學(xué)生是不能抽煙的呀。“他一看是‘牡丹,也就抽了。”默默回憶。

“默默的活動量大,在外面有自己的團(tuán)伙,寫詩。”王小龍說。

王小龍說的寫詩團(tuán)伙,是默默在班上搞的一本詩刊《紅云》,蠟紙手刻,滾筒印,小32開,32頁,每期印數(shù)80冊。默默只“低調(diào)”地掛了個“副主編”的頭銜。

默默在日記本里填了一大堆亂七八糟的七律五言,大多是指責(zé)老師,或抒發(fā)其少年維特之煩惱的,西方的現(xiàn)代派詩歌在他看來都是“不知所云”。那進(jìn)了講習(xí)班后呢?“那就‘知所云啦!”默默笑道。

北島、顧城來講課

王小龍除了自己講課,也請復(fù)旦、華東師大等大學(xué)中文系的老師來講課,陸續(xù)介紹了徐志摩、戴望舒、何其芳、郭小川、龐德、艾略特等詩人的作品。上課氛圍很松散,也很活躍。課間時,王小龍會抽著煙和學(xué)生們閑聊。

教室隔壁是一間樂隊排練室,《在希望的田野上》等曲子常常透過墻壁和門縫飄進(jìn)來。在這個有高高的屋頂、樂聲回蕩的教室里,曹秉第一次知道了美國現(xiàn)代派詩人龐德。

他仍記得《在地鐵車站》一詩里的奇妙意象:這幾張臉在人群中幻景般閃現(xiàn);濕漉漉的黑樹枝上花瓣數(shù)點。

但王小龍并不希望前輩的詩意束縛學(xué)生的天賦。舒曼記得,王小龍對大家說:“不要刻意學(xué)那些詩人,你們想怎么寫就怎么寫。

“天安門詩抄”的詩人景曉東、“今天派”詩人北島、顧城也受王小龍之邀,來給學(xué)生們講詩。

1978年,北島、顧城創(chuàng)刊《今天》時,王小龍曾去北京找他們,自我介紹說:我是上海詩人王小龍——詩歌是那個時代年輕人的接頭暗號。

而王小龍位于上海鐵路新村宿舍二樓東北角的家,也曾是南來北往的詩人們的集散地。王小龍戲稱,這里堪稱1980年代上海的一個文化地標(biāo)。

王小龍記得顧城講了兩個小時,關(guān)于夢游和他自己的詩,講得“非常漂亮”。

舒曼懷著景仰的心情,聽老師們講自己的詩。她喜歡顧城寫于1980年的這首詩:

你一會兒看我/一會兒看云/我覺得/你看我時很遠(yuǎn)/你看云時很近

講習(xí)班的學(xué)員之間也會私下交流詩歌。

曹秉有時候去默默位于東安新村的家里。默默的房間簡陋,一張床,一張桌子,很破的沙發(fā)。墻上貼滿了文學(xué)作品的封面和拙劣的海報,“搞得像格瓦拉一樣”。

那時的默默,每天寫“亂七八糟”的詩,“像發(fā)情的小野狗”。從晚飯到凌晨三四點,他不斷地激情朗誦自己的詩,還間歇性拍曹秉的大腿、肩膀,讓他根本沒辦法睡著。“這是很多朋友的噩夢。”曹秉夾著煙笑道。

曹秉向《中國新聞周刊》坦承,默默在才情上遠(yuǎn)勝于自己。他評論道,默默那些奇怪的意象組合,有“巨蟹座偏獅子座的語言暴力”,這是一種在語言的世界里無遮攔的暴力。“他可能不懂你的詩。但他愿意理解你”

有時候,沈宏非和王小龍的弟弟王依群也來參加講習(xí)班的活動。

那時候,沈宏非還叫沈宏菲。他是王小龍1979年組織的青年宮詩歌小組的成員。這個小組的成員來源分散,各種職業(yè)、各個年齡的都有,大部分是詩作發(fā)表后被王小龍看上,收到邀請函來參加的。

沈宏非和王依群都是高三學(xué)生,一個在浦光中學(xué),一個在繼光中學(xué)。他們在1979年上海市中學(xué)生暑期作文比賽中,同時獲得了一等獎,文章刊發(fā)在1979年lO月12日的上海《青年報》上。

兩人的作文主題都是張志新。1979年,在張志新被平反昭雪之后,《青年報》曾多次整版刊發(fā)紀(jì)念張志新的詩文。

王依群的作文《不滿,才有變革》,像是一篇情緒飽滿、旗幟鮮明的政論文:

不要再把不滿當(dāng)作是一種可怕的、危險的情緒了。不滿固然是一種背叛,但它背叛的是一切陳舊、落后的東西。

而沈宏非的作文《星下的夢》,寫的是他在靈魂不滅的遐想中,與張志新的一次“對話”:

說到死,她指星球;說到生,她指宇宙。噢,我終于明白了:星球的生命是暫存的,而正是由這些暫存的、光明的、堅實的星球所匯成的浩瀚壯麗的宇宙,卻是永存的!

沈宏非后來憑著這篇文章,被暨南大學(xué)破格錄取。

當(dāng)時,胖胖的文學(xué)少年沈宏非的才氣很招前輩們喜歡。《上海文學(xué)》的詩歌編輯孫小蘭見了他,就想撓撓他的頭。

有一次,沈宏非受邀參加上海市作協(xié)的詩歌研討會。會上都是發(fā)牢騷倒苦水的,孫小蘭點了高中還沒畢業(yè)的沈宏非:“菲菲你說。”沈宏非說:“我越聽越沮喪,寫詩這么痛苦,還寫什么?我因為愉快才寫……”弄得一眾老師都很尷尬,孫小蘭卻當(dāng)眾表示認(rèn)同。

在王小龍看來,正是有了像《上海文學(xué)》編輯孫小蘭、肖崗、《萌芽》編輯鄭成義、七月派詩人辛笛等老前輩的幫扶,80年代的上海才會有一個文學(xué)繁榮的時期。

“他可能并不懂你的詩,但他愿意理解你。”王小龍充滿感念地說。

“實驗詩社”

1981年春,持續(xù)了三個月左右的第一期中學(xué)生詩歌講習(xí)班結(jié)業(yè)。緊接著,又舉辦了第二期。

講習(xí)班學(xué)員的習(xí)作,被王小龍不定期地收入詩作匯編里,可惜沒有保存下來。

與這些匯編同時油印的,是青年宮詩歌小組的《實驗詩刊》。以“實驗”命名,是對詩歌形式、風(fēng)格的一種莫衷一是的探索。

《實驗詩刊》為16開本,每期20多頁,印50冊。王小龍利用工作之便,在青年宮打印印刷。散發(fā)對象為全國的詩友,包括北京的北島、顧城、楊煉、歐陽江河(原名江河),福建的舒婷、崔晟,山東的謝頤城、梁青生等。

以《實驗詩刊》為號召,一個松散的詩歌團(tuán)體自發(fā)形成,被稱為“實驗詩社”,成員包括:王小龍、白夜、藍(lán)色、卓松盛、沈宏非、默默、王依群、華慰等。

詩社沒有固定的地點,不定期活動。“有時候是北京的北島、顧城來了,有時候是江河來了,我們就聚在一起讀詩。”默默說。

相比朦朧詩的晦澀,實驗詩社的詩加入了日常生活的元素,有著生動活潑的意趣。王小龍寫于1982的《紀(jì)念》,被認(rèn)為是中國口語詩歌的標(biāo)志性作品:

假如我要從第二天起成為好學(xué)生/鬧鐘準(zhǔn)會在半夜停止跳動/我老老實實地去當(dāng)掙錢的IA,/誰知有一天又被叫去指揮唱歌/我想做一個好丈夫/可是紅腸總是賣完

學(xué)者徐江認(rèn)為,王小龍在80年代朦朧詩最盛、“苦難”“受難”“英雄主義”這類大詞盛行的時候,寫出了中國最具現(xiàn)代思維和城市感、最前衛(wèi)的詩歌,并以此影響了日后被稱為“第三代”的諸多上海青年詩人。

實驗詩社一直持續(xù)到1983年。這一年王小龍29歲,有女兒了,并受命為中日青年友好大聯(lián)歡策劃在上海的活動,沒什么時間再組織詩社活動了。

沈宏非在暨南大學(xué)“另立中央”,成立“紅土詩社”,但不久之后也不寫詩了。“有一次我問他為什么不寫詩了,他說我藍(lán)色的紙用完了。”王小龍笑道。

“寫詩是為追女孩,追到之后就不寫了。”沈宏非則這樣告訴《中國新聞周刊》。那個被追到的女孩就是他現(xiàn)在的妻子。

曹秉在講習(xí)班中,并沒有近水樓臺追到暗戀的女孩。直到上大學(xué)后,才給正攻讀雙學(xué)位的佼佼者王艷青寫了20多封信,談理想,談人生,卻一直避談愛情。

在實驗詩社結(jié)束之前,大概是1981年初夏,第二期詩歌講習(xí)班結(jié)束。

“《今天》1980年停刊,1981年又批《苦戀》。領(lǐng)導(dǎo)緊張了。”另外,講習(xí)班介紹了很多外國詩人,也有人告狀。

青年宮的上海市中學(xué)生詩歌講習(xí)班就此停辦。

默默后來辦過一些詩社,如“犧牲”“大陸”“撒嬌”。

曹秉與舒曼都沒有成為詩人,但他們?nèi)耘f在寫詩,那是生活方式的一種。