從《萊茵河Ⅱ》的天價(jià)解讀吉斯基

在2011年11月8日的佳士得拍賣會(huì)上,安德烈斯·古斯基(Andreas Gurskv,1955一)創(chuàng)作于1999年的作品《萊茵河Ⅱ》,以4,338,500美元成交,成為史上最貴照片。面對(duì)大眾的質(zhì)疑,上海師范大學(xué)林路教授縱觀國(guó)際攝影評(píng)論,在此對(duì)古斯基的創(chuàng)作秘訣進(jìn)行了深入解讀。

在2007年2月,安德烈斯·古斯基(Andreas Gursky,1955——)的作品《99美分Ⅱ》在倫敦索斯比拍賣會(huì)上以170萬(wàn)英鎊(約合334.6萬(wàn)美元)的價(jià)格成交,刷新了當(dāng)時(shí)攝影作品拍賣價(jià)的最高紀(jì)錄。這次,他又刷新了半年前辛迪·雪曼的作品《無(wú)標(biāo)題96》拍得38,905萬(wàn)美元的紀(jì)錄,他的《萊茵河Ⅱ1999》被拍出4,338,500美元,再度榮登榜首。

德國(guó)導(dǎo)演布萊希特貝托爾特(Bertolt Brecht)曾說(shuō):“現(xiàn)實(shí)狀態(tài)變得更為錯(cuò)綜復(fù)雜,因?yàn)楹?jiǎn)單的真實(shí)復(fù)制遠(yuǎn)遜于真實(shí)本身……于是我們必須去構(gòu)成某種東西,也就是一些人工的和設(shè)置的東西。”實(shí)際上古斯基早在1992年就已經(jīng)運(yùn)用了這樣的技巧去重構(gòu)他的影像世界,一開(kāi)始就選擇了數(shù)碼技術(shù)的潤(rùn)飾,然后不斷增加其幅度,一切聽(tīng)從于他精確的觀念定位。其中一幅就是寬幅的《巴黎蒙巴納斯1993》(上圖),主題是和全球化的經(jīng)濟(jì)相關(guān)。借用羅蘭·巴特的話來(lái)說(shuō),古斯基注意到“進(jìn)入城市中心就是和社會(huì)的‘真實(shí)遭遇,從而介入了宏大而繁復(fù)的‘現(xiàn)實(shí),而《巴黎蒙巴納斯》就是這樣一個(gè)中心。畫(huà)面從兩個(gè)角度進(jìn)行了蒙太奇拼接,否則很難完成我們所看到的絕對(duì)平面垂直的效果。

這里的蒙太奇并非是任何東西的篡改,恰恰相反的是,將公寓的重新結(jié)構(gòu)化反而更接近真實(shí)本身。而且畫(huà)面中公寓被修正剪切之后,讓人產(chǎn)生這樣一種潛在的印象,那就是它可以隨時(shí)被搬運(yùn)到任何一處。這些窗框構(gòu)成的柵格不再是部分的總和,而是完全獨(dú)立的成分,沒(méi)有開(kāi)始也沒(méi)有結(jié)束。照片還可能暗示:作為一個(gè)政府的構(gòu)成,是否也可以像這些建筑一樣完全平等?當(dāng)我們的目光從一個(gè)窗格移向另一個(gè)窗格的時(shí)候,我們也許會(huì)聯(lián)想到希區(qū)柯克電影《后窗》。而古斯基帶給我們的“后窗”似乎就在不斷地膨脹,卻依舊和我們的生活保持著觀看的距離。

世界大同的觀念還可以在古斯基的作品《求救信號(hào)2006》中體現(xiàn)出來(lái),一切都消隱在宏大建筑深處水晶般的碎片結(jié)構(gòu)之中。畫(huà)面中似乎難以找到可以讓我們感到好奇的凝視點(diǎn),一切都在跳躍的過(guò)程中成為整個(gè)結(jié)構(gòu)不可或缺的組成部分。

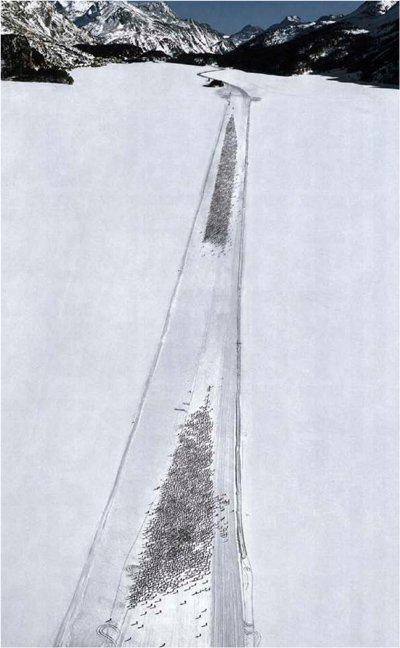

古斯基的作品中帶有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)定性,都是針對(duì)全球性話題展開(kāi)的。當(dāng)然,在這些連續(xù)性的拍攝過(guò)程中,他也會(huì)留下一些間隙,做一些新的嘗試。比如面對(duì)一些農(nóng)牧空間或手工業(yè)空間,至少也和經(jīng)濟(jì)學(xué)的話題相關(guān),如《比利茲2007》。他還將鏡頭介入了,人類生活的休閑世界,試圖發(fā)現(xiàn)無(wú)處不在的微觀世界如何在全球一體化的背景下被整合,如《因扎地2006》所展現(xiàn)的滑雪現(xiàn)場(chǎng)。

令人感到驚訝的是,從地形學(xué)的柵格到各種各樣的線條構(gòu)成,古斯基從時(shí)間的線索上不斷向縱深發(fā)展,構(gòu)成等價(jià)的分析能量。比如從《時(shí)代廣場(chǎng)1997》是旅館的門(mén)廊,他將攝影的瞬間意義抹平了。

說(shuō)到古斯基作品的復(fù)雜性,不僅僅在于其影像會(huì)不斷地滲透到各種社會(huì)事件的中心,同時(shí)對(duì)畫(huà)面的構(gòu)成也注入了諸多敏感元素,卻又盡可能呈現(xiàn)出簡(jiǎn)潔的風(fēng)格。比如《克雷菲爾德1989》,繁密的叢林和樹(shù)葉是畫(huà)面的主體,一條電線卻呈對(duì)角線的方式貫穿畫(huà)面,逐漸消失在叢林的黑暗中。盡管是很細(xì)的線條,依舊以其神秘性吸引我們的注視。

接下來(lái),攝影家又在嘗試更大的冒險(xiǎn),走向更大的虛無(wú)。比如《未填充之二1993》,就是從絕對(duì)抽象的水準(zhǔn)上,挑戰(zhàn)攝影與生俱來(lái)的極限。然而這些題材本身卻是絕對(duì)平庸的,比如一塊實(shí)物大小的地毯、—次落日、一條被汽車燈光照亮的沙礫之路。盡管這些影像相對(duì)他的深思熟慮來(lái)說(shuō),可能就是一時(shí)的沖動(dòng),但是不可避免地和他所熟知的抽象繪畫(huà)有著密切的關(guān)聯(lián)。最終,古斯基將鏡頭對(duì)準(zhǔn)了抽象畫(huà),這就是我們所看到的《無(wú)題6號(hào)1997》。將攝影從其有限的觀念空間延伸出來(lái),這些影像表現(xiàn)出攝影家新的視覺(jué)實(shí)驗(yàn)空間。這樣的極端出現(xiàn)在攝影家拍攝—本書(shū)的畫(huà)面中,如《無(wú)題之十二2000》。這一令人涼訝的視覺(jué)復(fù)雜性在于,古斯基并非簡(jiǎn)單地拍攝—本f禺然遇到的書(shū),而是奧地利小說(shuō)家穆齊爾(R.Robert Musil1880·1942)的《沒(méi)有品位的男人》(TheMan Without Qualities)的兩頁(yè)殘稿。因此,你很難憑借僅僅對(duì)攝影的理解去判斷這些作品。一定需要深厚的文化學(xué)識(shí)背景和對(duì)文本的來(lái)龍去脈有深刻的梳理,才可能建立起一種抽象的哲學(xué)觀念之上的認(rèn)知。

毫無(wú)疑問(wèn),這樣的冒險(xiǎn)應(yīng)該都是攝影家整個(gè)思考空間的一個(gè)組成部分,也許可以讓我們看到抽象回歸我們生活的一種可能。比如僅僅依賴光線構(gòu)成的《巴黎PCF 2003》,可以證明是一種更高等級(jí)的抽象。這些影像主要就是關(guān)注技術(shù)構(gòu)成統(tǒng)治空間的宏大。盡管也有一些極簡(jiǎn)主義的動(dòng)機(jī),但是也可以看成是拜物主義的一種隱喻一一我們看到了名牌展示架上的空空如也。最終,古斯基發(fā)現(xiàn)這樣一些日常生活中的抽象主題,和他沿著萊茵河的記憶有著某種神秘的關(guān)聯(lián),這就是我們看到的《萊茵河Ⅱ1999》這幅當(dāng)今的天價(jià)作品。在除去了影像中地平線上的所有細(xì)節(jié)之后,他將河流的曲線和河岸的形態(tài)綜合構(gòu)成在一起,讓人聯(lián)想起邊緣更為清晰的畫(huà)家,如美國(guó)的肯尼斯·諾蘭(KennethNoland)或者埃爾斯沃斯·凱利(EIlsworthKelly)的作品,后者的《火車風(fēng)景1952—1953》——抽象最終回到了內(nèi)心的理念。

是否可以這樣說(shuō),古斯基從另一個(gè)角度帶我們進(jìn)入了21世紀(jì)的藝術(shù)之門(mén)。當(dāng)然,他的精神世界也如同潮起潮落一般,不斷地?fù)u擺于具象和抽象之間。這是一種開(kāi)放的狀態(tài),大畫(huà)幅的構(gòu)成始終是他傳遞精神世界的基礎(chǔ)。更重要的是,在古斯基如此豐富多樣的實(shí)踐空間,后面隱藏著他的雄心和明確的目標(biāo),最終還是和人類學(xué)相關(guān)。他試圖解釋人類生存狀態(tài)中那些謎一樣的互動(dòng)元素。從最初的突破收藏市場(chǎng)價(jià)格的《99美分1 999》開(kāi)始,到《切奧普斯2005》,都是對(duì)同一件事隋的互補(bǔ):所有的社會(huì)形態(tài)的匯集。

古斯基也就是從貝徹夫婦的類型學(xué)空間出發(fā),對(duì)全球進(jìn)行一次空前的診斷。他的目標(biāo)如他所言,進(jìn)入“生活的百科全書(shū)”。也許從這一意義上看,他不僅是貝徹夫婦的延伸,也是奧古斯特·桑德的推進(jìn)。這些悠久的德國(guó)傳統(tǒng),在他身上得到了完美的體現(xiàn)。而且,他的探索還在繼續(xù),這也就是他能夠成為當(dāng)代藝術(shù)家典范的理由所在。