波蘭的帕格尼尼

2012-01-01 00:00:00夏宏

音樂愛好者 2012年1期

在波蘭東南部城市盧布林舉行的維尼亞夫斯基國際小提琴比賽是國際樂壇上一項享有聲譽的重大賽事。五年一屆的比賽至今已舉辦了十三屆,2011年正好是第十四屆的比賽年。在這項賽事上我國的小提琴參賽選手似乎乏善可陳,并沒有取得任何優異的成績。然而,同樣在盧布林舉行的另一項賽事——利平斯基和維尼亞夫斯基國際青少年小提琴比賽上我們的參賽選手卻戰功赫赫,屢創佳績。這項賽事于1979年創辦,三年舉辦一次。我國從1985年第三屆比賽起開始選派選手參與角逐,孰知當年選派的王曉東和王崢嶸就一舉囊括了青年組的金銀獎,簡直震傻了那些老外!而時年十四歲的黃濱則再添一金,勇奪少年組的冠軍。此后,我國每屆都有選手參賽,優秀的青年小提琴家鄭青、金輝、謝楠、李智勝、文薇、黃蒙拉、陳曦等也先后在此項賽事上獲得過優異名次。到了2003年第九屆時,來自上海音樂學院附中的高二學生陳佳峰又一次力挫群雄,金榜題名,為祖國再創佳績。而我國的小提琴教授張世祥更是自第四屆起連續受邀擔任這項比賽的評委,可謂榮譽卓著。

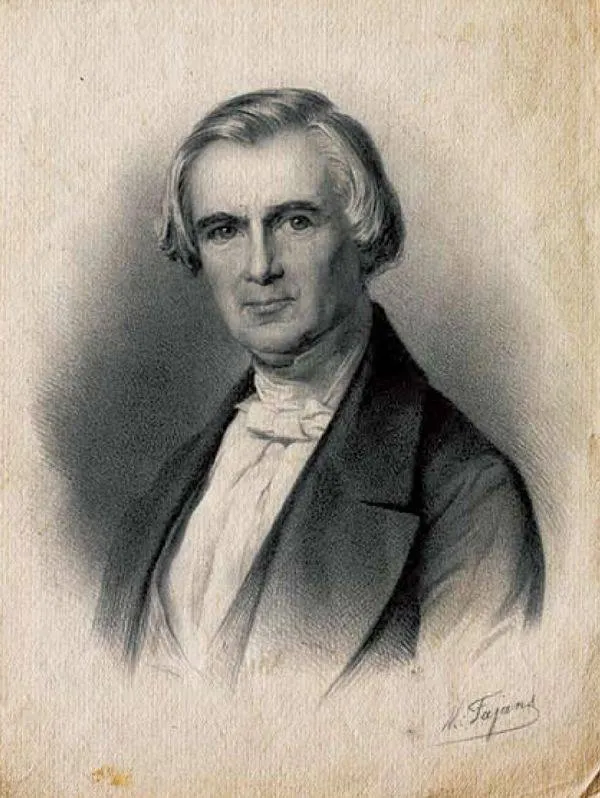

然而,在我們的媒體報道中常常有意無意地將這項賽事上的利平斯基(Karol Josef Lipinski,1790-1861年)的名字省略,而變成“維尼亞夫斯基國際青少年小提琴比賽”,這是十分不正確也是不應該的,那是對利平斯基缺乏了解,甚至根本就是聞所未聞之故。盡管在世界琴壇,利平斯基的聲譽確乎不如他的后輩維尼亞夫斯基,然而在波蘭人的心目中他的地位卻一點兒也不比后者差,同樣堪稱是波蘭人民的驕傲,是他們貢獻給世界樂壇的無上瑰寶。

在十九世紀初,自帕格尼尼運用他那出神入化的琴技出現在歐洲樂壇之際,可謂是舉座皆驚,并隨之風靡于世。在“帕格尼尼沖擊波”的激發下,一股在小提琴領域以高度發揮演奏技巧去彰顯個人才氣的潮流噴涌而出,一大批以帕格尼尼為偶像和楷模的小提琴大師應運而生,從而開創了歐洲音樂演奏的一個新時代。在這些小提琴家中,既有帕格尼尼的同時代人貝里奧、維厄當等傳統的法、比流派中人,又有那些原本無流無派,卻個性十足自成一體的炫技派名家。他們成名之后往往被世人冠以“某某某的帕格尼尼”美譽,如來自挪威的布爾(Ole Bull,1810-1880)就被稱為“北歐的帕格尼尼”或“亞麻色頭發的帕格尼尼”;僅比帕格尼尼小八歲的利平斯基則享有“波蘭的帕格尼尼”之稱;而與約阿希姆爭一時之雄的薩拉薩蒂則是“十九世紀的帕格尼尼”。其實,盡管這一時期名家輩出,群星璀璨,然而真正能與帕格尼尼過過手的,除了曾在1816年與他在米蘭舉行過演奏“決斗”的法國人拉封(Charles Philippe Lafont, 1781-1839)外,就數波蘭的利平斯基了。

利平斯基既有“波蘭的帕格尼尼”之譽,其身手自然非同凡響。1839年當他在德國的德累斯頓成為薩克森選帝侯的宮廷樂隊首席時開始與當時一些最有名的音樂家有了廣泛的交往。柏遼茲曾在他的回憶錄里這樣寫道:“……更有甚者,在德累斯頓我邂逅了一位親切、忠實、活力四射而又熱情洋溢的朋友卡羅爾·利平斯基。早先在巴黎我就聽說過他。這位杰出的演奏家給予我的幫助我難以言表。他在這座城市里所擔任的首席樂長職務以及他所受到的普遍尊敬賦予他以極大的威望,使他在樂隊中擁有絕對的權威。”其時,二十六歲的瓦格納也正好在德累斯頓謀生,他在宮廷劇院排練他的歌劇。從他眼中看出的利平斯基可與柏遼茲說的不是一回事,他對比自己年長二十三歲,聲名遠勝于自己的利平斯基的評價帶著別樣微妙的復雜心理。在就任宮廷劇院指揮的初期他這樣寫道:“完全出乎意料之外!這幾乎是突然之間發生的,我已經感受到了一個享有最熱情擁戴的人的妒忌。我毫不懷疑我正身處此種險境之中。這個人就是卡羅爾·利平斯基。他已經擔任宮廷樂長多年了,同時本人又是一位著名的小提琴大師。他非常熱情,極富藝術天賦,但又頗為傲慢自負。他那易于激動,對人抱有戒備之心的波蘭人性格導致了他常常為此(指瓦格納指揮劇院歌劇)而煩惱。我一直在試圖和他進行有益的溝通。事實上我認為他作為一位小提琴獨奏大師,他的技巧在當時是獨樹一幟的;然而作為一位需要很好地平衡樂隊音色的指揮,他在這個錯誤的位置上似乎還未找到很好地改變現狀的跡象。”

與瓦格納這些酸溜溜、五味雜陳的文字相比,同樣是文字功夫了得的德國人,作為《新音樂報》主編的舒曼對利平斯基的評論顯然要客觀、公正得多。他在聽了利平斯基的第一場獨奏音樂會的當晚評論中寫道:“利平斯基在這里。他一旦出現在音樂會上,那么音樂愛好者們的心就會因興奮而狂喜;而利平斯基也能立即置身于和樂迷的這種互動之中,他善于把握這種‘偉大的喜悅'的享受過程。我們應當做好工作,避免使用任何其他的詞語去推薦、贊美這位偉大的藝術家,除非用他自己使用的詞語。那些不了解他的人一定會受到不曾親耳聆聽這位‘別樣的帕格尼尼’(The other Paganini)的懲罰”。舒曼繼續寫道:“‘他的演奏有如天堂般地純潔,優美’(His playing was heavenly),這是波爾內(Ludwig Borne,1786-1837)在形容帕格尼尼演奏時所用的四個單詞,自那以后幾乎沒有人敢再用這樣的詞語去評價任何一位小提琴家了。我們也發現對于利平斯基而言,用再多的贊譽也無濟于事,尤其是人們剛欣賞完他的音樂會正在熱烈地高談闊論之際。此刻我們體內的血液也正奔涌不止,循環得比平時快得多,這是肯定的。假如帕格尼尼至今仍擁有小提琴王國里那至高無上的王冠的話,那么他在聽過今晚的音樂會后至少也會將手中的權杖交給今晚的明星。”舒曼在他的評論里還呼吁錯過了頭一場演出的人有必要抓住下一場的機會,讓自己去體驗一把由利平斯基所帶來的藝術享受;同時他又感嘆要通知到所有有這種需求的人也許是“一件不可能完成的任務”。

舒曼的音樂評論寫得頗為老道、客觀,可他私下里卻難抑自己對利平斯基的欽佩與贊賞之情。一個著名的例證是他把自己創作于1835年的鋼琴套曲《狂歡節》(Op.9)題贈給了這位和鋼琴八桿子打不著的利平斯基。而這部作品作曲家的創作初衷是打算獻給自己的初戀情人——一位在萊比錫跟隨他未來的老丈人維克學琴的弗里肯男爵的女兒的。

既然舒曼在他的文章里提到了帕格尼尼,那么在帕格尼尼生前與這位“波蘭的他”之間究竟發生過些什么?俗話說:來自對手的贊譽才有真正的價值!當兩人的恩恩怨怨已經過去后,有一次當帕格尼尼被問及當代誰是最偉大的小提琴家時,他以意大利人特有的狡黠和恃才傲物的口吻說道:“誰最偉大我無可奉告,不過有一點可以肯定:利平斯基必定占據著那個最偉大的第二名的位置。”

在弦樂演奏史上,波蘭的杰出小提琴家遠不如它的東歐鄰國俄羅斯、捷克和匈牙利那么多,但在整個十九世紀卻也在三個不同的歷史時期涌現出了三位偉大的小提琴杰出代表,他們分別是與帕格尼尼同時代的利平斯基;與約阿希姆、薩拉薩蒂同時代的維尼亞夫斯基以及與克萊斯勒、與埃涅斯庫同時代的柯昌斯基(Paul Kochanski,1887-1934)。由此可見,利平斯基對于波蘭小提琴藝術的開拓和發展起著先驅者的作用,這應是我們認識利平斯基重要地位的前提所在。

卡羅爾·約瑟夫·利平斯基(Karol Josef Lipinski)1790年10月30日(一說11月4日)出生于波蘭鄰近盧布林的一個叫拉茲尼的小鎮上,他父親菲利克斯·利平斯基是當地頗有名望的指揮家。雖然父親從小便教習兒子拉小提琴,但利平斯基的學習成長基本上還是依仗自己的自學自悟得以完成,因為對于這樣一位與生俱來的小提琴天才而言,父親所能給予他的指導幾乎可以忽略不計。這個神奇的琴童不久便嶄露頭角,當地已沒有老師能夠有資格輔導、指點他了。客觀的條件制約逼迫他必須走自我發展,自我完善的成才之路。所幸利平斯基過人的藝術稟賦使他避免了許多學琴的彎路,盡管缺乏名師的提點,但他的學琴之路倒也走得頗為順遂。不過在他十歲那年他卻做出了一個令所有人都匪夷所思的決定:他突然事先毫無征兆地拉起了大提琴!原因竟是他認為大提琴較之小提琴聲音更為寬廣洪亮,而這種音量和音質才是他內心所需要的。就這樣他一度完全放棄了小提琴,后來他意識到當一名大提琴家其成功、成名的幾率遠比小提琴家小得多,于是才又重新打開小提琴盒,繼續學習小提琴。不過,話說回來,利平斯基日后的成功證明他的這段學習大提琴的經歷對他藝術風格與個性的造就是至關重要的。

轉眼到了二十歲,此時的利平斯基自感羽翼已豐,他做好了出山求功名的心理準備。他來到了與俄國接壤的邊境城市利沃夫(Lwow,今歸屬烏克蘭,德國人把它稱為蘭姆伯格Lemberg),經過競聘被委任為蘭姆伯格劇院的樂隊首席。由于他的技藝在這里確屬鶴立雞群,于是兩年后又被升任為樂隊指揮。在利沃夫的四年里利平斯基有足夠的機會去進一步發展和提高自己的演奏技藝,他全身心地投入到工作之中,并利用劇院這個平臺學習,接觸了這一時期涌現出的大量優秀歌劇作品,其中尤其是以韋伯為代表的新德國歌劇和以羅西尼為代表的意大利歌劇,那扣人心扉的戲劇性和優美悅耳的歌唱性更對他日后的小提琴創作留下了深刻的印象。為了有更多的時間去發展自己的獨奏空間,他離開了蘭姆伯格劇院。這一時期他潛心研習,演奏了一系列小提琴史上的經典,如塔爾蒂尼的奏鳴曲和維奧蒂的協奏曲,并開始嘗試寫些小型的獨奏器樂曲和小歌劇以磨練自己的創作技巧。就這樣時間來到了1817年,這一年他二十七歲。

作為一位優秀的小提琴獨奏家此時的利平斯基正是躊躇滿志,蓄勢待發,正巧這時一個消息不脛而至:小提琴琴圣帕格尼尼將要從他的家鄉意大利動身前往北方作巡回演出。利平斯基聞聽此訊激動得難以自抑,因為對帕格尼尼的大名他早已如雷貫耳,只是他偏安一隅無緣得識這位心中的偶像。于是當他懷疑這個消息可能并不確切時當即決定拋開身邊的一切,只身南下意大利作一番旅行,希望當面會一會帕格尼尼。當他風塵仆仆抵達米蘭時獲知帕格尼尼正在離克雷莫納附近的城市皮亞琴察演出,于是他又馬不停蹄地驅車到皮亞琴察,趕上了帕格尼尼當晚的音樂會。在音樂廳里利平斯基與他身邊的那些意大利人一樣對帕格尼尼所展現出的精湛造詣和非凡技巧感到激動和震撼。當帕格尼尼奏起一首慢板旋律時,或許是利平斯基此時再也難以抑制自己的激動心情竟情不自禁地高聲叫起好來。頓時全場聽眾的眼睛都齊刷刷地驚詫地注視著這個行動出格的外國人。音樂會結束后,當人們繼續用質詢的目光打量他時,利平斯基帶著滿臉的羞色告訴他們自己是從遙遠的北方特地趕來聽這場音樂會的。意大利人大為吃驚,于是他被帶到了大師的面前。帕格尼尼得知利平斯基的來歷后,將他視為一位非常富于熱情的年輕同行。他們當即約定第二天再見面。而當帕格尼尼聽了他的崇拜者的演奏之后兩人更是拉近了距離。他倆不僅每天在一起切磋交流,而且帕格尼尼還在一場音樂會上與利平斯基合奏了一首小提琴雙重協奏曲,將這個波蘭人正式介紹給意大利的聽眾,這在利平斯基無疑是一份特殊的榮譽,也是對他不遠千里“單刀赴會”最好的回報。

回到家后,利平斯基又結識了意大利小提琴教授馬祖拉納,他是意大利十八世紀著名的帕多瓦學派奠基人塔蒂尼的弟子。利平斯基接受了馬祖拉納的指導,從而彌補了自己早年所缺失的個人教育。據說當時馬祖拉納年已九十高齡,完全不能再親手示范了,但他仍對利平斯基拉給他聽的塔蒂尼的奏鳴曲給出了具體的指導和評點。此后,利平斯基花更多的時間在個人的巡演上,他1821年到德國,1825年到俄羅斯,所到之處無不受到熱烈歡迎。于是他的名字也開始在歐洲各國傳揚。1829年,三十九歲已功成名就的利平斯基回到了闊別多年的祖國波蘭,受到英雄凱旋般的禮遇。也正是在這里,他迎來了一生中最輝煌奪目的一頁,而“幫助”他鑄就這個輝煌的同樣來自于那位帕格尼尼。

自1817年意大利一別后,轉眼利平斯基和帕格尼尼已有十二個年頭沒有相逢了。雖然其間兩人友好如故,帕格尼尼曾將他那首著名的《威尼斯狂歡節主題變奏曲》(Op.10)題贈給利平斯基,因為在他的眼中利平斯基的才藝足以勝任樂曲中那些令人眼花繚亂的艱深技巧。作為回報,利平斯基后來也將他創作于1827年的三首小提琴《隨想曲》回贈給了帕格尼尼。帕格尼尼還曾向利平斯基發出過邀請,讓他和自己一起作一次大規模的聯袂巡演。不過后者并沒有接受邀請,因為一方面他有自己的演出安排,另一方面也不想因巡演而長時間地遠離家庭。但機遇還是賦予了兩人在1829年的這次二度聚首,此時正值帕格尼尼訪問波蘭。十二年后的重聚并沒能使這兩位小提琴大師重溫舊夢,相反他們卻因這次各自計劃外的不期而遇而將原本保持的好感與友誼消磨得蕩然無存了,他們的重逢成了一場真正意義上的競爭與較量。事情的起因源自一個叫索麗瓦的女人,她是在波蘭首都華沙從事教學的意大利聲樂教師。當她得知帕格尼尼蒞臨華沙后,動用了她所能調動的一切手段和影響來為自己喜愛的琴圣造勢助威。然而當她聽說與此同時利平斯基也正好要在華沙的音樂會上向他祖國親人們匯報時同樣竭盡所能地予以中傷和攻擊,試圖阻擾利平斯基的演出,以期使帕格尼尼在這場爭奪市場份額和民眾威望的較量中能戰而勝之。但此時的利平斯基早已不是十二年前的那個生澀青年了,他得知索麗瓦的企圖后趕緊組織自己的音樂會,以便先聲奪人,向世人證明自己的實力和才藝。對于大眾眼中的琴圣帕格尼尼,利平斯基此時底氣十足,他將帕格尼尼形容為小提琴界“勝利的阿基里斯”(Victorious Achilles),因為“阿基里斯是(希臘神話中)一位強壯的英雄,盡管他全身刀槍不入,然而卻有著一個足以致命的脆弱的腳踵(即阿基里斯之踵)”,其言下之意是他也有帕格尼尼所欠缺的“獨門秘笈”。兩位提琴大師的公開叫板其激烈程度遠甚于當年帕格尼尼和拉封的那一場較量,而整個華沙也隨之爆發了一場大規模的媒體口舌論戰,雙方都激揚文字捍衛自己心目中的偶像。不過,這場論戰也像兩位提琴大師的“決斗”那樣,最終以平分秋色而告終。

由于敢向琴圣發起挑戰,利平斯基的名聲更為之大噪,在十九世紀三十年代他挾這種名聲接連出訪德國、法國和英國,直到1836年才定居于德國的萊比錫。他想接替已去世的萊比錫宮廷樂隊首席馬泰伊(H.A.Matthai,1781-1835)留下的空缺,但未能如愿,因為宮廷選擇了比他更年輕的費迪南·大衛(Ferdnand David,1810-1873)。眼見年屆半百,希冀生活安定下來的期望落了空,于是利平斯基在接下去的幾年里繼續在俄羅斯和奧地利等地舉行巡演,一直到1839年他才如愿以償,受命擔任德累斯頓宮廷樂隊的首席。這邊利平斯基總算告別了顛沛流離的演出生涯,開始享受富足安定的宮廷俸祿,那邊他的昔日朋友兼對手的帕格尼尼卻已重病纏身,早已退出了演奏舞臺,并于次年去世。值得一提的是:在德累斯頓利平斯基還留下了他人生中濃墨重彩的一筆——他在一場獨奏音樂會上演奏了貝多芬的《克羅采奏鳴曲》,而為他擔任鋼琴伴奏的竟是鋼琴界的萬王之王李斯特!

關于利平斯基本人的小提琴演奏技藝歷來較少有人提及、論述,但他的同時代人、波蘭著名音樂史學家兼小提琴家威廉·瓦西列夫斯基(Wilhelm Josef V. Wasielewski,1822--1896)在其1920年萊比錫出版的《小提琴和它的大師們》(Die Violine und ihre Meister)一書中將他與帕格尼尼的技藝做了比較,他寫道:“利平斯基是一位杰出的小提琴大師,盡管他的顫音不如帕格尼尼那么漂亮、快速,他的頓弓也終生沒有達到自己所理想的那么完美,然而這些瑕疵與他的精湛造詣相比是微不足道的,因為它們早已被他那理性的優勢與技巧上的過人之處所彌補。他獨特的、為人稱道的技巧包括寬廣、5995b60f3e407a5b89280ebad5784f3b雄健而飽滿的音質;雙音上的八度和弦以及抑揚頓挫、激情洋溢的音色。在他那一代的提琴家中,利平斯基的運弓有時會給人以偏重,偏慢的感覺,然而這正是他演奏藝術最鮮明最獨特的風格,因為‘宏大的音量’一直是他一生追求的演奏理念,這得益于他早年曾經學過大提琴的緣故,因而他拉出的音在同一時期的小提琴家中是最扎實、最豐滿的。這一點也為他的同行們所稱道與敬重。”

利平斯基除了是一位偉大的小提琴家外,他也承襲了他的前輩大師們的優秀傳統,創作了相當數量的音樂作品。他作有小提琴協奏曲四首(一說五首,第五首已遺失),交響曲三首,還作有眾多的練習曲、波羅乃茲、回旋曲、變奏曲、隨想曲以及小提琴改編曲等。其中他的《D大調第二小提琴協奏曲》占有突出的地位,它有一個醒目的標題“軍隊”,因而也被稱為《軍隊協奏曲》(Concerto Militaire)。十八世紀的波蘭先后遭受到俄國,普魯士和奧匈帝國的三次瓜分,作為一個獨立的國家它實際上已名存實亡了。利平斯基生活的十八、十九世紀之交,歐洲的資產階級革命和民族解放運動下促使波蘭人的民族意識迅速覺醒,他們要求恢復自己的本國語言,振興民族文化藝術的呼聲日益高漲,像著名的詩人密茲凱維支、斯洛伐茨基,戲劇家波古斯拉夫斯基等都是利平斯基的同時代人,他們創作的具有愛國主義思想的戲劇、詩歌和小說不可能不影響到利平斯基。雖然他也像李斯特、肖邦一樣在自己的全盛時期都是在國外度過的,但是在他的音樂創作中仍鮮明地體現出了自己對祖國和民族的深厚感情,這首協奏曲就是這種情感的集中體現。全曲由三個樂章構成:

第一樂章:進行曲式的快板。在隆隆的鼓點烘托下,樂曲開始就呈現出如軍隊雄壯的進行曲旋律,它與由小號奏出的嘹亮召喚相呼應,表現出覺醒的波蘭人民的勇敢和豪邁。音樂建立在明快的D大調上,帶有附點的主題鏗鏘昂揚,意氣風發;而副部主題由樂隊呈示時顯得興奮、激動,似乎是士兵們在整裝待發、躍躍欲試的形象寫照。獨奏小提琴一出現,就以堅毅果敢的氣質用雙弦奏出進行曲主題,而進入副部時則使音樂蒙上了抒情甜美的特征。不過在樂隊帶有進行曲節奏的襯托下它卻擺脫了單純的多情善感的意味,平添了幾分英武颯爽之氣。樂章中連頓弓、連跳弓、雙弦頓音、大段的八度旋律等技巧則成功地借鑒了帕格尼尼協奏曲中的著名范例,巧妙地融于音樂的發展之中。樂章結尾處的勝利凱旋之聲與其說是帕格尼尼式的,毋寧說更接近于韋伯的歌劇《魔彈射手》序曲和羅西尼歌劇《威廉·退爾》序曲里的那段瑞士騎兵進行曲的氣質,顯得氣概非凡,一往無前。

第二樂章:慢板,三部曲式。這個小調式的樂章特別柔美。在弦樂撥奏的烘托下獨奏小提琴吟唱出優美如歌的主題,它氣息綿長,情調纏綿,宛如歌劇中的抒情詠嘆調,這無疑得益于利平斯基早年擔任歌劇院首席和指揮時期的熏陶和歷練。中段的氣氛為之一變,曲調變得更富戲劇性和悲劇性,似乎是民間的謠唱詩人在訴說著波蘭人民遭受異族強暴統治的不幸歷史。而后音樂又重回優美抒情的A段,撫今追昔,更激發起人們對美好未來的憧憬與向往。

第三樂章:快板,回旋曲。小提琴以輕快的弓法奏出歡愉的回旋曲主題,這是波蘭人民歡慶自己節日的生動畫卷。獨奏小提琴以各種高難度的演奏技法對主題作著淋漓盡致的發展與變奏。在這個樂章里,作曲家對祖國、人民的濃情厚意都化作輕盈歡快的舞蹈,在小提琴的曼妙琴音中彌漫開來,成為一首謳歌、贊美的音詩。

除了這首《軍隊協奏曲》外,他的《升F小調第一小提琴協奏曲》篇幅宏大,全曲演奏時長達四十二分半,甚至超越了貝多芬的《D大調》;《E小調第三小提琴協奏曲》本身如同一部扣人心弦的歌劇,情感抒發起伏跌宕;《A大調第四小提琴協奏曲》則氣度雍容華貴,矜持而堂皇,仿佛是一幅波蘭上層社會的風俗畫卷。這四首協奏曲各有特點,都值得一聽。需要指出的是:利平斯基的小提琴協奏曲都沒有明顯的用于獨奏炫技的“華彩樂段”,這也是他的協奏曲與他同時期的大多數小提琴作曲家作品的最大區別之一。除此之外,他的那首《波爾卡風格的回旋曲》(Op.13)和《基于中世紀軍隊曲調的輝煌變奏曲》(Op.22)也都是具有鮮明民族色彩的小提琴與樂隊作品。

在1839年就任德累斯頓宮廷樂長之后,利平斯基的藝術人生歸于平靜,他逐漸淡泊年輕氣盛時習以為常的功名利祿,在這個職位上一待就是二十年,直到1860年七十歲左右由于身體和技藝的急劇衰退才告別他的演奏生涯。在德累斯頓時期,除了擔負職務上的公職之外,他的主要演奏活動是圍繞著室內樂展開的。他定期地參與弦樂四重奏演出,據說他演奏的貝多芬弦樂四重奏使得作品熠熠生輝,開創了當時的一代新風,大大豐富了薩克森地區的音樂文化生活。而他演奏的巴赫也很出眾。對于這些經典作品的出色詮釋使得他與那些只會癡迷于帕格尼尼式的華麗炫技曲的演奏家們拉開了距離。他本人還編訂過巴赫的小提琴鋼琴奏鳴曲(BWV1014-1019),并且與德國鋼琴家克倫格爾(Paul Klengel,1854-1935)公演過自己的這個版本。

還有必要提一下利平斯基與肖邦的一段“公案”。早在1829年利平斯基與帕格尼尼在華沙“爭鋒”的那個夏天,時年十九歲的青年肖邦就親臨音樂會現場親耳聆聽了這位同胞前輩的精彩演出,并且給他留下了深刻的印象。非常具有民族愛國熱情的肖邦自然也把利平斯基視為波蘭人的驕傲。不過,這兩人的友誼也未能善終。一則廣為流傳的軼聞曾談及他們交惡的原由,謂1836年利平斯基要去巴黎演出,時已在法國的肖邦積極地為之籌備。他向利平斯基提出的唯一要求是希望他為當地的波蘭僑民舉行一場義演,利平斯基答應了這一請求,但后來又反悔了,因為他不久將要去俄國演出,擔心如在巴黎為反俄的波蘭僑民義演會招致俄國人的反感。這樣的理由激怒了肖邦,從此他斷絕了和利平斯基的友誼。這樣的文字未見諸于當事人的記載里,故而難辨其真偽。如今細細想來,即便真有其事,沒有能為祖國僑民出力也可能確有其苦衷,不能作為其是否愛國的判斷標準。肖邦以此而要求他人似有強人所難之嫌。不過,兩人至死都再未往來卻是不爭的事實。倒是利平斯基和繼他而起的維尼亞夫斯基曾有過交集,后者將他創作的《D大調華麗波羅乃茲》(Op.4)題獻給了他的這位小提琴前輩。

由于利平斯基長年為貴族宮廷服務,因而他退休后能領取頗為豐厚的養老金而生活無虞,但他晚年飽受痛風等疾患的困擾,最后于1861年12月16日病逝于他長年居住的利沃夫附近的伏爾洛夫,享年七十一歲。他生前擁有兩把名貴的小提琴,一把是制于1715年的斯特拉迪瓦里;另一把是瓜內利·杰蘇。這兩把名琴后人都以“前主人利平斯基”命名之。

利平斯基去世后他的作品在很長一段時間內近乎被人淡忘,然而在進入上世紀二十年代后半葉起這種情形發生了根本的改變,他的不少作品被重新制作錄音。德國當代青年優秀小提琴家阿爾布萊赫特·布呂寧格(Albrecht Breuninger)就為CPO唱片公司錄制了利平斯基的全部四首小提琴協奏曲以及《波拉卡回旋曲》和《輝煌變奏曲》。而在較為大眾的唱片品牌里,曾在利平斯基—維尼亞夫斯基國際青少年小提琴比賽上獲獎的我國青年優秀小提琴家陳曦則在Naxos錄制了一張利平斯基的獨奏作品,分別是《三首隨想曲》(Op.10,就是題獻給帕格尼尼的那三首)和《三首隨想曲》(Op.27,Naxos 8.572665)。如若說當年的舒曼用他的筆向世人大聲呼吁不要錯過利平斯基的音樂會的話,那么今天的我們在紀念這位杰出的小提琴大師逝世一百五十周年之后就更沒有理由不去接觸、了解他那曾令帕格尼尼也為之嘆服的小提琴藝術