克拉科夫 中世紀的奧秘

2011-12-29 00:00:00靳錦

南方人物周刊

2011年33期

到達波蘭克拉科夫,已是華燈初上,終于甩開了華沙的滿天霾云。華沙曾給我蒼涼的末世之感,或許因為遙遠和并不遙遠的過去洞穿了那里的每一座建筑。在華沙的每一天似乎都步履沉重,莫名的慌張與壓迫如影隨形,但歷史的債務似乎并沒有攤派到舊都克拉科夫身上,她仍是一副好心腸的模樣,笑迎八方來客。

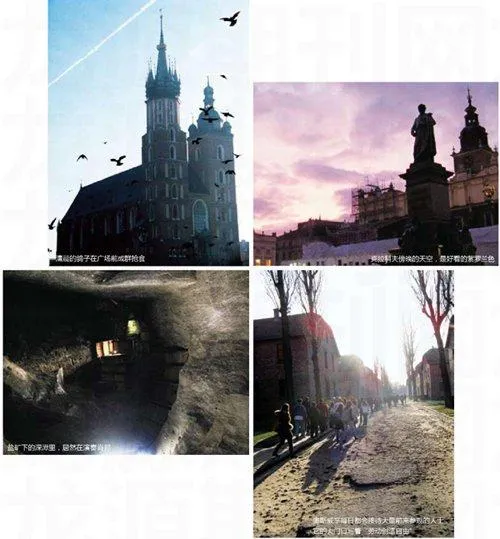

初見克拉科夫便覺安心。我相信每個城市都有一種氣質,在看她第一眼的時候即開始慢慢明晰,就像可以用每一個女人的名字去命名。大約那靜默在霓虹背后的老城廣場,在等待和維諾尼卡長得一模一樣的女孩。這個被基耶斯洛夫斯基以暈黃色濾光鏡深深愛撫過的姑娘對身份有著宿命般的追尋,擁有法國血統的她奔跑在波蘭中世紀的廣場上,鏡頭后面是漂泊于兩國的思想家導演糾結的目光。如今,老城在整修,人們以幾何圖形的方式被分散。大教堂可供瞻仰,賣紀念品的攤販蜷縮在其腳下,招呼著年輕情侶。東歐美女如云,相比之前見慣的金發碧眼,她們則極具波西米亞風情。深色頭發栗色眼睛,窈窕身材在寬大的風衣里若隱若現,猶抱琵琶半遮面。縱然到了景點腹地,東方面孔仍然稀少得不可思議,我甚至能感受到穿過人群時,一束束輕微的驚詫。

街頭巷尾有白鴿毫不張揚地埋頭爭食,飛起來才覺得鋪天蓋地。販賣面包圈的小車停靠在大街小巷,攤主縮在東歐風格的長大衣里有一搭沒一搭地聊天,起早上班的人們買一個辮子似的面包圈果腹,吃剩下的碎屑則隨手撒向白鴿。……

登錄APP查看全文