道德與經濟的博弈

——清末廣東賭博與禁賭

毛 克 明

(1.中山大學 歷史系,廣東 廣州 510275;2.廣東警官學院 理論部,廣東 廣州 510230)

賭博本身就是一種不良的社會風氣,向為社會所不齒。自得到官方的認可,轉為公開化、合法化后,清末廣東的賭博之風日益滋盛。“自城郭、市鎮以至荒村僻壤,無不有賭具,賭不擇地,神祠、社廟皆賭場也;賭不擇人,兄弟、親戚皆賭友也;賭不擇物,凡可以較勝負者,皆賭具也。由小以至大,由富以至貧,由晨以至夕,無老無幼,無貴無賤,無男無女,無智無愚,大都以賭為生,以賭為樂。”[注]《禁賭清源議》,《申報》,1878-02-26。其所遭遇的抨擊也越來越強烈,特別是在清末廣東盜匪問題日益突出的背景下,賭博幾乎成了眾矢之的,社會要求厲禁賭博的呼聲也愈來愈緊。“粵垣賭風之盛甲他省,而以白鴿票之賭為最甚,……邇來日久玩生,賭徒復萌故態,館廠林立,舉國若狂,此真閭閻之巨蠹而為法令所必懲者也。”[注]《嶺南鴿信》,《申報》,1891-04-18。可是,出于某些現實利益的需要,官方的行動卻總難與社會的呼吁聲相契合。“官府雖厲禁高懸,而風氣終未聞稍轉。”[注]《論廣東臬憲懲辦督轅門丁》,《申報》,1891-08-08。在清末三十余年的時間內,構成了一段反復曲折的廣東禁賭與開賭交相更替的歷程。

一、嚴禁弛禁——道德與經濟的博弈

1861年,廣東首開“闈姓”賭博,籌款修復貢院。官府申明:只許承辦兩年,下不為例。兩年期滿,果然停辦,但“闈姓”私賭卻流行于民間。

1884年,張之洞奏準復開廣東全省“闈姓”賭博之前,賭禁之爭主要針對于“闈姓”賭博而言。1868年,時任廣東巡撫的郭嵩燾,首允“闈姓”立案,招商承辦,以二年為期。蔣益澧續任廣東巡撫后,卻推行嚴禁政策,終止“闈姓”抽餉。1869年,瑞麟任兩廣總督,又開賭禁,每年籌得賭餉數十萬元。1874年,廣東巡撫張兆棟復禁“闈姓”。劉坤一續任兩廣總督后,也大力支持張的厲禁政策,“立禁之初,適盜案層出,議者轉歸咎于禁賭太嚴”,劉等并“不為所動”,堅持之下,賭博“雖未能凈盡,而大致上已清”[注]《劉坤一遺集》卷11,見《中國近代史資料叢書》,第393頁,中華書局1959年版。。此后十余年內,廣東賭風相對有所斂息,“縱未能絕跡于私居,已不敢復開夫大局”[注]《論賭稅》,《申報》,1881-08-01。。賭博的中心也由廣州轉移到了澳門。

張之洞繼任兩廣總督之際,正是中法戰爭最為緊張時期。廣東作為這場戰爭的后方,不僅擔負著向前方輸送兵力、補充給養的重任,而且還得招兵募勇,購槍買炮,時刻提防法國將戰爭引上廣東沿海。而所有這些都需要大量充足的經費,廣東的地方財政也因此陷入艱難困境之中,“出入相懸不啻太巨”,“虧短尤多,窘迫尤甚”[注]苑書義主編:《張之洞全集》卷17,第453、456、456頁,河北人民出版社1998年版。。面對此種情形,廣東的地方官員一方面“極力整飭入款,鉤稽裁汰,日夜不遑”,但是,“無如核省雖巨,短欠仍多”;[注]苑書義主編:《張之洞全集》卷17,第453、456、456頁,河北人民出版社1998年版。另一方面多方籌集,“不得不取資商民多方補綴”。自1883年以來先后開辦紳富捐、沙捐、牙捐、房捐等各類捐輸,但似乎成效也不大。兩年內也只收到了八九十萬兩,“且其中以之支發團費、巡勇者居多,仍系民間自用”[注]《張之洞全集》卷16,第426-429頁。,仍未能解決廣東財政上的實質性困難。在“粵省情形誠非別開財源,萬難挹注”的背景下,[注]苑書義主編:《張之洞全集》卷17,第453、456、456頁,河北人民出版社1998年版。張之洞通過兵部尚書彭玉麟得到朝廷同意,將廣東“闈姓”賭博“弛禁濟餉”[注]朱壽朋編:《光緒朝東華錄》(二),總第1865、1848-1851頁,中華書局1984年版。。“所有廣東全省闈姓賭博準誠信堂、敬忠堂分東西二股合同辦理,認真稽查,如有私開,許該誠信堂、敬忠堂指名稟究。其文武衙門兵丁人等均不得藉端需索,至干嚴究。”[注]《闈姓批詞》,《申報》,1885-01-29。誠信堂、敬忠堂分別以繳銀200萬元的條件獲準在全省承辦“闈姓”賭博。禁止了十余年的賭博又披上了合法化的外衣,公開出現。

開賭是出于解決財政困難而不得已的“權宜之計”,但卻是以損害社會作為代價的。因此,從其開始醞釀之時起,就遭遇到了社會各方的反對。御史何崇光、翰林院侍讀梁耀樞等就直接向朝廷反映,“闈姓”復開的后果就是“科場舞弊”、“商賈受累”、“奸民縱恣”、“賭匪橫行”,要求“申明厲禁”。[注]朱壽朋編:《光緒朝東華錄》(二),總第1865、1848-1851頁,中華書局1984年版。

更重要的是,弛禁“闈姓”宛如一石激起千層浪,在嚴禁政策下長期處于地下活動的各類賭博又紛紛浮出水面,故態復萌。繼“闈姓”之后,又有人提出“番攤”也照“闈姓”辦理,每年繳餉銀18萬兩。盡管沒有得到批準,而抽收“番攤”陋規四成、撥充海防經費的做法卻得到了地方官員默認,官方每年從中收銀30萬元。表面上“番攤”賭博沒有明令弛禁,實際上已是處于放任自流狀態,“不能如闈姓之彰明較著,賭徒若有滋事,仍許稟官查封”[注]《嶺南近事》,《申報》,1885-01-11。。言外之意,官方只是不加保護而已。“從前未收四成經費,地方官尚可拘拿,自經收繳以后,明目張膽,竟無顧忌。”[注]馬丕瑤:《會奏裁革陋規嚴禁賭館折》,見馬吉樟、馬吉森編:《馬中丞遺集》“奏稿”卷四,沈云龍主編:《近代中國史料叢刊》第58輯,第407頁,(臺北)文海出版社1970年版。“番攤”賭博實際上已是公開化。“白鴿票”、“花會”等名目的賭博,也趁機抬頭,“以為茍能以巨款輸作餉需,上憲不難核準,且于未經稟陳之待,發自播散謠言”,“到處招搖,陰圖漁利”,連報紙上也屢見其說,聲勢很大。[注]《論粵省禁賭》,《申報》,1886-07-02。以致廣州當局也不得不發布告示,公開辟謠,并重申:“開設白鴿票賭博,例與花會罪名同科,為首應擬罪,為從幫收者亦應以流徒擬罪。至于此外各項賭博,均經定有新例,立法甚為森嚴,切勿誤入牢籠,輕于嘗試。其有被騙入局者,尤須及早猛省,免至自蹈愆尤。倘此后再有不肖匪徒倚恃護符,至有包抽包開、承交軍餉之說,則是愍不畏法,許爾等隨時緝拿扭稟,定即照例嚴辦,決不姑寬。”[注]《論廣東臬憲懲辦督轅門丁》,《申報》,1891-08-08。可是,賭禁既開,即便其他賭項能獲得“合法”地位,在實際過程中,賭博也是很難囿于官方的“理想化”設定之中,賭博之風愈來愈熾。如南海恩洲堡向有田票賭博,盡管地方官三令五申,查封示諭,卻仍然“視為故常”[注]《穗垣途說》,《申報》,1885-06-25。。南海縣署前的賭館,一度斂跡之后,又“復萌故態”[注]《粵中紀事》,《申報》,1885-10-11。。大富鄉的譚、馮二姓還因賭肇釁,引發械斗,“每姓召集百余人,秣馬厲兵,如臨大敵”[注]《粵東雜錄》,《申報》,1886-11-23。。省垣的賭徒,“持刀逞強”,“目無法紀”[注]《穗垣途說》,《申報》,1885-06-25。。貼有“奉憲承辦海防經費”字樣的燈籠,輝映于省城內第七八甫一帶的“闈姓”賭館。[注]廣東省禁賭委員會編:《禁賭概覽》,第253頁,奇文印務有限公司1936年版。城隍廟前更是賭館林立,因索規不遂,打架斗毆之事常有發生,甚至“槍炮齊施,如臨大敵”[注]《粵東近事》,《申報》,1886-01-07。。官署查封的賭館,也是“隨封隨啟,視若弁髦”[注]《五羊竹素》,《申報》,1885-11-05。。廣東賭風盛極一時。

李瀚章繼任兩廣總督后,基本繼承了張之洞督粵時期“禁小賭不禁大賭”的做法,“闈姓”賭博分由公和、瑞成兩家商辦抽餉。其他各項賭博雖仍未被官方答應繳餉承辦,但賭徒仍是百般施計,制造機會,開賭如故,當謠言傳出說“白鴿票”也獲準承餉開辦后,“無知小民信以為真,設廠開收,明目張膽,毫無顧忌”[注]《嶺南荔雨》,《申報》,1890-05-21。。當商家均裕堂請準開設“呂宋小票”后,“投賣者沓來紛至,戶限幾穿”,甚至影響到“闈姓”的生意。在公和、瑞成的干預下,官方才下令查禁,不準開辦。[注]《珠江消夏錄》,《申報》,1890-07-03。實際上就是這些“小賭”,官方的查禁也并不得力,“城外僻靜之處,居然設廠開賭,明目張膽,毫無顧忌”[注]《穗城春望》,《申報》,1892-03-16。。“賭徒恃有護身符”,被查封的賭館也是“旋封旋啟”[注]《五羊勝跡》,《申報》,1891-05-07。。據馬丕瑤觀察,從光緒十年到光緒二十年的10年間,“賭勢日張,因搶劫致死人命之案不一而足,而賭館開設如常”[注]馬丕瑤:《會奏裁革陋規嚴禁賭館折》,《馬中丞遺集》“奏稿”卷四,第407、938、939-941頁。。

馬丕瑤出任廣東巡撫后,把禁賭的矛頭直指賭規,聲稱:“因此三十萬元之利,遂使風俗吏治,日壞一日,實為廣東一大弊政,尚復成何世界,言之深堪痛恨。”[注]馬丕瑤:《會奏裁革陋規嚴禁賭館折》,《馬中丞遺集》“奏稿”卷四,第407、938、939-941頁。于1895年5月宣布停止文武官紳的“四成報效款”,并嚴禁賭館,公布了八項措施:“文武官紳報效四成經費,每年繳銀三十萬元,自光緒二十一年五月二十日停止,以后不準另易名目,再行收繳;各屬城鄉市鎮賭館,應由營縣一律查明,按址封禁,嗣后如再有開賭及賭博之人,按律治罪;所封賭館既往不究,概行寬免,準予各業主自行領回,改作正業,毋庸繳價,此后再敢租與匪徒開設賭館,即將房屋入官,不準領回;嚴查保甲,自禁以后,如有再行開賭,十家連坐。郡城、縣城責成街正副舉發,鄉間責成約正及房族正副舉發,有不舉發者,查出重究;無論何項人等告發賭館,查實封禁,即將賭屋變價,提出一半給告發拿賭之人;文官衙門書役家丁人等,如有包庇得規者,惟本官是問,仍將書役家丁人等提案嚴懲;武官弁兵收規包庇,查出地段,分別參革;各屬紳士,如有包攬賭博者,查出即行參革,并將房屋充公入官。”[注]馬丕瑤:《會奏裁革陋規嚴禁賭館折》,《馬中丞遺集》“奏稿”卷四,第407、938、939-941頁。

馬丕瑤的禁賭姿態及所表現出的雷厲風行,有力地沖擊長期以來廣東禁而不絕的賭博劣習。據說,禁令一出,“城廂內外大小賭博刻己一律禁絕,無敢私行開設者”[注]《珠江藻夏》,《申報》,1895-06-26。。社會對之也反映強烈,其時的《申報》多次刊文予以評議,高度贊揚,認為“從此粵東風俗可望化強悍為馴良,革奢華為儉樸,未始不基于此”[注]《書粵督撫奏裁陋規嚴禁賭館折后》,《申報》,1895-08-15。。并由此而感慨,“安得二十四行省之內,上自封疆大吏,下迄地方有司,盡以中丞之心為心,務絕賭風,不留余孽,庶若輩無所施其伎倆,而匪民得茲福庇,無不頂禮終身矣!”[注]《閱本報記粵東禁賭事推廣言之》,《申報》,1895-06-30。由此可見,禁賭實為人心所向,眾望所歸。可惜的是,幾個月后,馬丕瑤就因病去世,年事已高的譚鐘麟沒有能夠將厲禁賭博的政策堅定地推行下去。很快,譚就準許宏豐公司報效160萬元承辦“闈姓”賭博。此舉使剛剛被遏止下去的“番攤”、“白鴿票”等項賭博,又借機死灰復燃。1896年9月的報紙就說:“省垣禁賭徒有虛名”,“今日省垣白鴿票大行,到處皆有,惟私者多”,有的地段“明場開擺,十分興旺”[注]《南海新秋》,《申報》,1896-09-09。。11月的報紙還描述說:“今日省垣番攤、白鴿票盛行,各賭徒無不眉飛色舞,每日晨起即沿街叫賣白鴿票,嗜賭之輩幾于喜極欲狂。”[注]《羊石仙蹤》,《申報》,1896-11-03。“新城小新街一帶,番攤賭館密比如林。”[注]《西樵松籟》,《申報》,1896-11-03。到1897年5月時,“省城番攤館林立,屈指計之不下數十家,白鴿票大廠共有七家,帶家則難悉數”[注]《珠江風月》,《申報》,1897-10-02。。省城如此,各地更不用說。如在佛山,“不法匪徒膽敢在東莞地開收白鴿票十余處及霸踞官涌,搭蓋番攤篷廠十余處,聚匪誘賭,執持槍械,搶賭追逐,往來行人視為陷阱。經管轄各官督勇毀拆,旋拆旋復,藐視弗恤”[注]《勒石禁賭》,《申報》,1896-10-09。。賭風又一次興盛起來,“故雖厲禁高懸,終難盡絕”[注]《珠江秋汛》,《申報》,1898-10-02。。

就在各類賭博禁而不絕、愈演愈熾的同時,廣東社會上的盜匪問題也日益突出。層出不窮的盜劫案件中,有一部分直接與盜匪“搶攤”(指盜匪搶劫“番攤”館行為)有關。就是在省城,這類案件也相當突出。因而在當時的社會上形成了一種看法,認為盜匪猖獗大多與禁而不絕的賭博有關。李鴻章來廣東后便以此為理由,認為要禁絕賭博是不可能的,禁賭反而加重其禍害,不如發照開賭,收取賭館規費變為政府的收入,籌款用于海防緝捕,化私為公。[注]張富強、樂正等譯編:《廣州現代化歷程——粵海關十年報告(1882-1941年)》,第74頁,廣州出版社1993年版。于是又允商承賭,大開“番攤”、“白鴿票”(改名為“小闈姓”)賭博。其中“番攤”每年收取賭餉120萬元(后又增加到200萬元),“白鴿票”每年收取賭餉80萬元。長期以來從未得到合法公開化的“番攤”、“白鴿票”等項賭博,因此堂而皇之公然盛行。“從前著名舊館旗鼓復張,頓覺興高采烈矣。”[注]《羊城近事》,《申報》,1900-03-04。“省城內外番攤小闈姓館多至數百家,幾于無街不有。小闈姓則有日廠夜廠,每日開票二次,番攤更不分晝夜,隨時可購,老少男婦,奔走喧鬧,盈街塞巷,舉國若狂。”[注]《奏停賭餉》,《申報》,1903-07-14。就是地方官吏也借機開廠設賭,“東莞縣文武衙門合設廠于石龍地面,大榜其門,名曰‘賠費官廠’,減收票價,與商辦賭場搶奪生意”。順德縣知縣王某“也借此名目,設廠賠款”,引起承辦商大為不滿,赴省控告。[注]《紛紛爭利》,《知新報》,第133冊,光緒二十六年十二月初一,第2069頁。

因北方義和團運動的發展,李鴻章很快就奉旨離開廣東。據說,繼任兩廣總督陶模在抵任之初,目睹此種情形,“即面諭司道,謂粵東賭風太不成事,必須奏禁,至捕盜經費可即另為設法彌補”。不料此話很快傳到李鴻章耳中,“李鴻章即有電至粵,謂此事既許其試辦數年,萬不可中途失信。陶模得電俯首嘆息,悔自咎其輕于發言”[注]《奏停賭餉》,《申報》,1903-07-14。。陶模沒有將禁賭想法付諸實踐,廣東賭博進入一個空前的弛禁時期。“自番攤、白鴿票既弛禁承餉,闔省囂然,明目張膽,人人思獲意外之財,賭棍乘之花樣層出”。[注]《奏停賭餉》,《申報》,1903-07-14。盡管在李鴻章的嚴打政策下,廣東猖獗的盜風曾得到了一定的壓制,“在意想不到的短時間內就使人們恢復了信心,甚至當拳亂爆發時,廣東的亡命之徒也不敢輕舉妄動”[注]《廣州現代化歷程——粵海關十年報告(1882-1941年)》,第80頁。。但是,就在李鴻章離開廣東后,盜風也隨之抬頭。弛禁賭博也并沒有如李鴻章所設想的在扭轉社會混亂局面方面起到作用,因賭而盜的案件在省城依然如故。“省垣代收小闈姓票館日見其多,而被盜之案則層見疊出。”[注]《粵紀譚薈》,《申報》,1901-04-22。匪徒“搶攤”更是肆無忌憚。省城重地尚且如此,其他各處也就可想而知。弛禁賭博實際上是加劇了廣東社會的盜匪問題。

陶模離開廣東后,兩廣總督德壽不但沒有改變弛禁賭博的政策,而且又增開“山票”賭博,準許商人區贊森、蘇秉樞等納餉承辦,年收百余萬元。[注]《禁賭概覽》,第244頁。廣東賭博愈演愈烈。

二、籌餉禁賭——政績與實效的悖論

1903年6月,岑春煊來任兩廣總督。“下車之始,以辦盜為第一要義。”除了親自督兵西征廣西剿匪外,岑還通令在全廣東境內“嚴密查拿”盜匪,一面整治地方吏治,施以壓力,一面調整兵力布防,變分散為集中,并要求擴大民間自衛。[注]《帥轅籌筆》,《申報》,1903-07-15。當然,在清末廣東,既然要治盜,必然不能回避禁賭的問題。很快,廣東同鄉京外各官就致書岑春煊,歷陳廣東“一切苛捐濫賭”情形,“以東省各賭競開,亂機危迫,請飭設法申禁”,建議即使“其諸項賭博目下即難遽議全禁,應請先去太甚之小闈姓,即白鴿票賭,以稍挽頹風”[注]《廣東同鄉京外各官上岑云帥書》,《申報》,1903-07-18。。道員潘文鐸也通過都察院上奏朝廷,慷慨陳言,請求“永遠禁革廣東賭博,以清盜源而遏亂端”[注]《奏停賭餉》,《申報》,1903-07-14。。然而,此時的廣東社會賭博已是積習難改。更重要的是,長期以來形成的數百萬賭餉為廣東地方財政收入重要組成部分的局面,一時難以改變,地方官員也不愿輕易放棄。“自非直接本源,統計出入,或停解大宗出款,別籌的款抵補,斷難辦到。”[注]《議覆捐務》,《申報》,1903-08-07。而且,岑春煊又在廣東開展分路“清鄉”,大舉用兵之際,經費尤為緊張,于此情形之下,不得不需要賭餉的濟用。1904年的“攤派匯豐磅價”,就曾向各賭商借款,各方籌措,“始得如期匯解”[注]《粵東雜志》,《申報》,1904-12-13。。迫于財政上的需要,禁賭并未立即展開。

在多方壓力下,1905年7月廣東地方當權者發出告示,征求“抵款”辦法,以實行禁賭。告示云:“凡官紳士民,如有籌款之策,務即詳具說帖,送呈善后局匯核,擇其切實可行者,稟使本部堂本部院酌核施行。抵款能得若干,即先禁若干賭館,一屬能籌得抵款即先禁一屬,一鄉能籌得抵款即先禁一鄉,一俟籌餉全得,立即會奏立案,將全省賭館永遠禁止,不得以款絀之故再行弛禁。”[注]《廣東督撫擬禁番攤,令紳民等陳抵款之策示文》,《申報》,1905-07-26。實際上是把禁賭的責任又推給了廣東地方各界,甚至還說,“并非真無抵款之可籌,只因各紳民不知利害之切身,不明計學之原理,而公家遂因之不得不引鴆以止渴”。由此可見,因利益所關,地方當局也并非真正有厲禁賭博的決心。而另一方面,由于粵漢鐵路風潮的興起,地方當局與紳商之間矛盾的沖突也日益明顯,官方難以獲得地方紳商各界的有力支持。所以,籌款收效甚微。五年后有人回顧說:“自岑前督通飭后,今亦五年之久矣,能實力奉行者、籌抵者不過五六州縣”[注]廣東諮議局編:《廣東諮議局第一期會議速記錄》,“第一次議事速記錄”,廣州粵東編譯公司,宣統元年(1909年)版。。以致“當時皆嘆岑辦事本有魄力,惟對此未免薄弱矣”[注]《禁賭概覽》,第262頁。。“籌款禁賭”也就不了了之,“而賭禍遂成積重難返之勢力”[注]《禁賭概覽》,第262頁。。

從此以后,“禁賭必藉口抵餉”[注]《粵常駐議員集議部提鹽餉紀事(廣東)》,《申報》,1910-01-04。。“籌款”由弛禁賭博的理由,變為了嚴禁賭博的阻礙,直接關系著清末廣東“禁賭”的前途。張人駿在其兩廣總督短暫的任期內,盡管也表示無論籌得何款,均盡先撥抵賭餉,可是籌款并非一件朝夕可辦的易事。

1909年,袁樹勛接任兩廣總督,“以粵省賭風向甲他省,為害最烈”,表示“必須嚴禁,以除民害”[注]《粵督禁賭之先聲》,《申報》,1909-09-16。。同時,剛剛成立的廣東諮議局也認為“賭博為粵省之大害,人人能言之,官抽賭餉,舉辦各項要政,尤屬世界之駭聞”[注]《籌禁廣東各項賭館議案》,《廣東諮議局第一次會議報告書》,廣州粵東編譯公司,宣統元年(1909年)刻印本。,對禁賭一事表現出了相當積極的態度。但在如何禁賭問題上,不但官方與諮議局議員之間分歧較大,就是議員之間所持態度也有分別。[注]《九月十三日收廣東諮議局電》、《資政院收各省來電》,《政治官報》,宣統二年九月十七日,第4-5頁。1910年的“安榮公司案”,禁賭議案被推翻,袁樹勛怕事情鬧僵,很快辭職去任。

盡管在禁賭問題上,官府、諮議局議員、紳士、商人之間存在分歧,但是,賭博之害,已經為社會所公認。尤其是在清末廣東,地方社會動亂進一步加劇,革命黨人頻繁發動反清武裝起義,盜匪活動也猖獗難抑,不少人把矛頭再次指向賭博問題。“粵東賭害火熱水深,比年以來,全省紳商士民奔走呼號。”[注]兩廣官報編輯所輯:《兩廣官報》第1期,見沈云龍主編:《近代中國史料叢刊三編》,第50輯,第101頁,(臺北)文海出版社1989年版。來自諮議局議員們及社會各界禁賭的壓力,最終還是推動了廣東禁賭事業的前進。為緩和社會矛盾,維持地方秩序,官府不得不重視廣東的禁賭問題。

袁樹勛開缺后,清廷任命廣西巡撫張鳴岐署理兩廣總督。1910年10月,張鳴岐到達廣州后通過與諮議局議員“和屬下司道及在籍紳士們幾經商議,決定以鹽斤加價和煙酒增稅來彌補賭餉”[注]衛恭:《八十年來廣東的“禁賭”和開賭》,《廣東文史資料》,第16輯(內部發行),1964年11月,第106頁。,并奏報清廷核準。得到了朝廷批準后,廣東地方當局宣布于1911年3月30日將“番攤”、“山票”、“鋪票”等為害數十年的賭博一律禁絕。“照得粵省賭博為害最烈,此次上下一心毅然實行,定期三月初一日禁絕,俾數十年之流毒悉數豁除,誠為吾粵一大幸事。第查粵省賭具名目繁多,除承餉之番攤、山票、鋪票經已實行查禁外,其余如牛牌、十湖、十五湖、荷蘭牌、天九牌、麻雀牌等類,雖屬消遣之具,均為誘賭之媒,若不一律從嚴查禁,將見涓涓不塞流為江河。吾粵紳商士庶嫉賭如仇,固無慮其不實行奉禁。但恐不肖之徒嗜賭習慣已成性質,或在屋招賭,或當街聚賭,則名雖禁賭,其實仍無斷絕之期,殊非官紳士商禁絕盛意,亟應出示嚴禁,以期一律凈盡。為此,示仰諸色人等知悉,爾等須知此次禁賭,不獨番攤、山票、鋪票為然,即凡于賭博各項,雖家庭聚樂至小極微,亦在所必禁,倘如不知自愛,故為嘗試,定即拘拿,分別輕重懲究。其制造、售賣骰牌各項賭具之店,更宜即日改營別業,以清賭源,至攤館、山票、鋪票懸掛燈籠、招牌、銀牌、現錢等各字樣,亦應盡行撤換,以免礙眼,其各凜遵勿違,特示。”[注]《粵省禁賭大紀念詳志(再續)》,《申報》,1911-04-10。同時,廣東巡警道又發布告示,對“牛牌”、“麻雀牌”等類雜賭,也予以禁止。[注]《禁賭之示諭》,《申報》,1911-04-10。

不可否認,此次全面禁賭,番攤和其他一切雜賭均一律示禁,是清末以來廣東禁賭進程中的一個新進步,禁賭取得了一定成績。但與省城聲勢浩大的禁賭活動相對應的是各地禁而不絕的私賭猖獗如故。可見,即使地方政府下定決心出臺了嚴禁賭博的政策,廣東社會賭博也難以一時禁絕。

三、 社會轉型——清末廣東賭博的禁而不絕

清末的廣東正處在傳統社會向近代社會轉型的特殊歷史時期。[注]孫燕京著:《晚清社會風尚研究》,第10頁,中國人民大學出版社2002年版。賭博的昌盛與廣東悠久的歷史和轉型時期廣東的政治、經濟、文化、社會風尚有著密切關系。“粵東本富庶之區,數十年來,賭日盛而民日貧,民日貧而盜日多,庇賭分肥,寖以成俗。吏治軍政,士習民生,皆深中其病。”[注]《查辦闈姓加重罪名委曲情形片》,何嗣焜編:《張靖達公(樹聲)奏議》,見沈云龍主編:《近代中國史料叢刊》,第23輯,第255頁,(臺北)文海出版社1966年版。政治動蕩加劇了賭博的畸形發展,而經濟發展和商業繁榮并沒有消除底層社會的貧困,懸殊的貧富差距更加激發了人們追逐金錢、僥幸暴富的心理。

首先,清末廣東商品經濟的發展,為賭博業的興盛提供了經濟前提和活動舞臺。屈大均在《廣東新語》中記載:“今之官于東粵者,無分大小,率務朘民以自封。既得重貲,則使其親串與民為市,而百十奸民從而羽翼之,為之壟斷而罔利。于是民之賈十三,而官之賈十七。官之賈,本多而廢居易,以其奇筴,絕流而漁,其利嘗獲數倍。……無官不賈,且又無賈而不官。民畏官而亦復畏賈,畏官者,以其官而賈也。畏賈者,以其賈而官。”[注](清)屈大均著:《廣東新語》(上冊)卷九,《事語·貪吏》,第304-305、305、304、304頁,中華書局1985年版。“于是而民之死于官之賈者十之三,死于賈之官者十之七矣,嗟夫,在昔國之富藏之于民,今也藏之于官,復藏于官而賈者,藏于賈而官者,民日窮而盜賊日熾,其禍不知所底。”[注](清)屈大均著:《廣東新語》(上冊)卷九,《事語·貪吏》,第304-305、305、304、304頁,中華書局1985年版。“其人為官,未及視事,即以攫金為事,稍良者或恣雎掠拾,其巧黠者則廣布爪牙,四張囊橐,與胥吏表里為奸,官得三而胥吏得七。”[注](清)屈大均著:《廣東新語》(上冊)卷九,《事語·貪吏》,第304-305、305、304、304頁,中華書局1985年版。“吾粵之為官者,計其誅求之狀,亦大抵以上中下三等相吞而巳矣,上官眈眈乎中,中復眈眈乎下,下則無所眈眈也。亦惟于匹夫匹婦之微,窮其巧力而巳矣。”[注](清)屈大均著:《廣東新語》(上冊)卷九,《事語·貪吏》,第304-305、305、304、304頁,中華書局1985年版。

其次,農村人口向城市的集聚使城市無業游民劇增。清末社會的劇烈變動導致游民大量增加。為了生存,他們從事的職業相當復雜。“彼中人自稱曰八行:曰經,曰皮,曰李,曰瓜,曰風,曰火,曰除,曰妖。所謂經者,如拆字、占課、相面、算命,及賣春聯等,均分九類,屬于文墨者也。所謂皮者,如販賣藥材、行醫及偽神仙等,分十八類。所謂李者,如變戲法等,分四類。所謂瓜者,如揮刀舞拳賣藝等,分三類。以上四行,知者頗伙,蓋所操技業多為王法所不禁也。若風、火、除、妖四種,皆顯犯國憲,蹤跡甚秘,故罕有知者。何為風?即綠林大盜,分七類。何為火?如冒充官長、私刻印璽,及假造金銀等,分八類。何為除?即詐騙訛索一流,分五類。何為妖?即慣用邪術,以色誘人者,分六類。”[注]喬志強著:《中國近代社會史》,第75頁,人民出版社1992年版。

再次,官員賭博,助長賭風。張之洞到達廣東就任之前,雖對“兩廣地大物博,政務殷繁,吏治民風,積習甚深”有所了解,但很快就意識到“粵省吏治積弊太深,臚陳賄賂之風,盜賊之患,賭博之習,差役之害”[注]《德宗景皇帝實錄》(3),《清實錄》,第54冊,第563頁,中華書局出版1987年版。。兩廣總督譚鐘麟的“幕友家丁倚勢招搖,署中開設白鴿票館。闈姓商人,行賄承充”[注]《德宗景皇帝實錄》(6),《清實錄》,第57冊,第280頁。。廣東學政吳寶恕“吸食洋煙,日與幕友聚賭”[注]《德宗景皇帝實錄》(2),《清實錄》,第53冊,第471頁。。李瀚章任兩廣總督時,副將楊安典、書吏何懿臣“均在城內開設攤館,所有賭規即派楊安典等經管,每月繳入督署銀三千兩,盡飽貪囊”[注]《德宗景皇帝實錄》(5),《清實錄》,第56冊,第662頁。。岑春煊奏廣東水師提標中營補用參將李祥輝“著名賭棍,劣跡極多”[注]《德宗景皇帝實錄》(8),《清實錄》,第59冊,第44頁。。

最后,從清末廣東賭博的“又禁又開,禁而不絕”的歷史(見表1)來看,社會控制系統的混亂和權力不斷向地方傾斜嚴重干擾了禁賭。張之洞等封疆大吏主張弛賭博之禁,開征賭捐,這本是為他們的政治軍事經濟活動籌款的權宜之舉。張之洞“及調廣東,軍費無著,乃打開賭禁,謂為充餉”[注](清)劉禺生撰、錢實甫點校:《世載堂雜憶》,第55頁,中華書局出版1987年版。,并非近代意義上的由國家或地方政府統籌和控制賭博業。因而,廣東賭博的興盛與政府控制力度的強弱成反比:政府控制力加強,則賭博減少;政府控制力松懈,則賭博增多。但是,從法律的角度來看,它卻使清初以來的禁賭律例走到其自身的反面,實施層面上的禁小賭不禁大賭,已經使得禁賭法令成為官僚吏胥索賄的一個籌碼,成為法律意義上的一紙空文。“粵東前因中法有事,軍餉緊急籌款維艱,不得已將翻攤陋規提拔四成充公,藉資挹注,海氛既靖,此款依舊抽收,李筱泉制軍疊知此事深滋不悅,曾向屬員謂翻攤賭博理當嚴禁,乃竟因以為利殊□有乖政體,擬先將此項陋規革除,即將翻攤查禁,賭為盜源,貽害最大,制軍下車伊始,即以禁賭為先務,風俗人心安有不蒸蒸日上者哉。”[注]《羊城雁信》,《申報》,1889-11-30。而且,賭博從繳費罰款、援案效尤到公開弛禁,走向合法化,前后不過三十多年,卻為廣東當局和清末政府籌集了上千萬的巨額經費。這在一定程度上緩解了清末政府的財政壓力,解了燃眉之急,客觀上也為清末廣東諸多社會事業提供了財政支持。但清末廣東地方政府在賭博問題上“又開又禁,禁而不絕”的曲折歷程,在一定程度上也能折射出清末中央與地方關系。“晚清中央和地方關系的特征基本上可以概括為一句話:權力不斷地向地方傾斜。權力的下移,一方面導致中央政府不斷的集權;另一方面又造成地方督撫極力的分權。二者矛盾的產生、發展、激化最終發展到雙方的高度對立,其結果便是清政府的滅亡與地方勢力的囂張。”[注]馬平安:《關于晚清中央和地方關系的一點思考》,見中國社會科學院近代史研究所編:《中國社會科學院近代史研究所青年學術論壇(2002年卷)》,第49頁,社會科學文獻出版社2004年版。就此而言,也可看出清末政局權力消長位移和社會歷史進程轉折變化的一種面相。

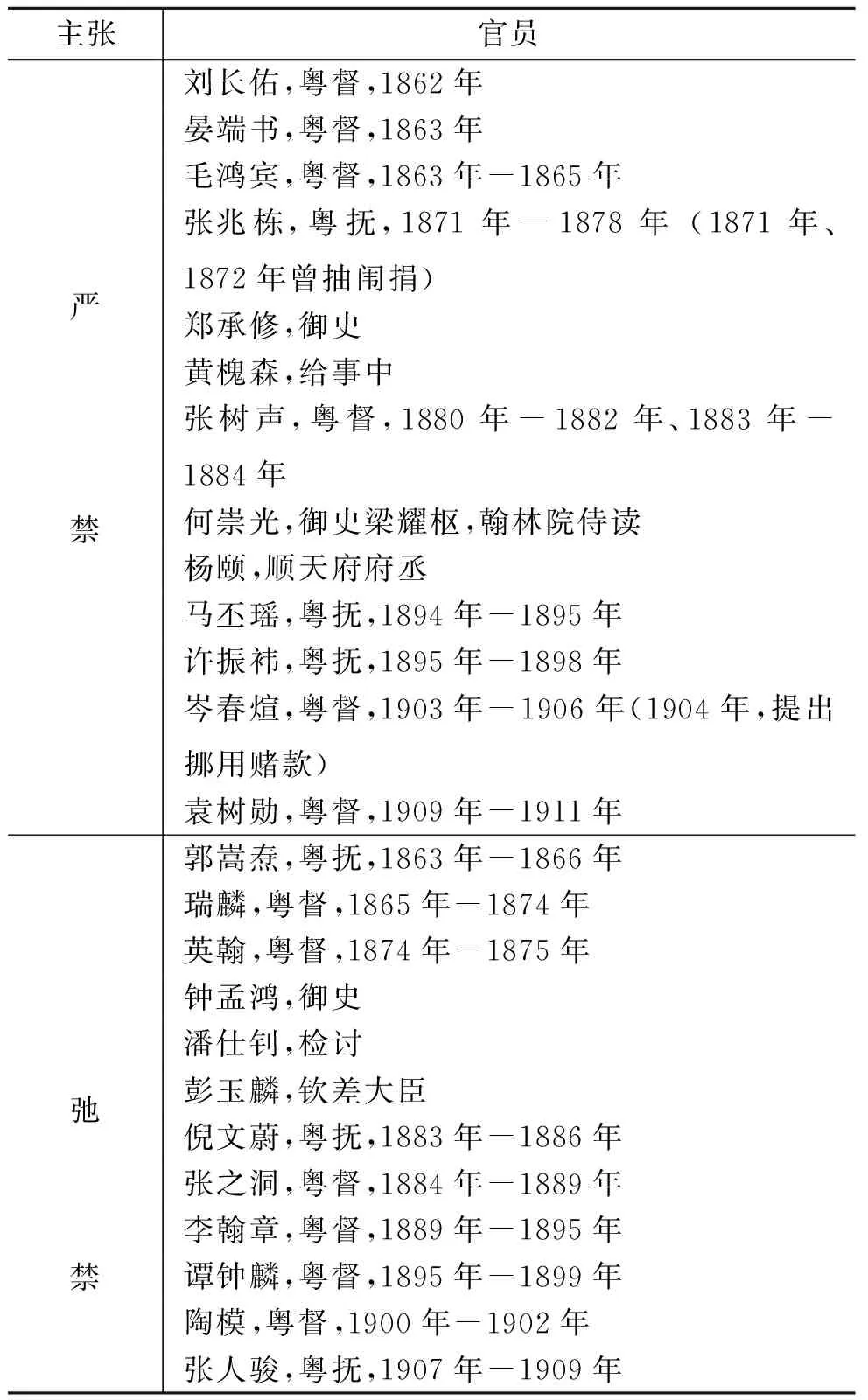

表1 清末廣東禁賭概況

四、結 語

由于清末特殊的社會、政治環境,廣東地方政府在處理賭博的弛與禁問題上缺乏連貫的政策措施和科學的審視態度。一方面,政府頻頻頒布法律嚴厲禁賭,一方面卻又默許賭場的存在,甚至以政府的名義進行公開或變相的官賭活動。社會輿論的禁賭呼聲沸沸揚揚,而賭博卻泛濫成災。“賭博之事由漸而來:初時不過藉此消遣而已,由消遣至于擲一東道,由東道而至于分少輸贏,然后愈賭愈大,以至傾家蕩產而流為賭匪;即賭匪之誘人以賭也,亦由漸以來;其初不過以三數文錢為搖攤平田倒等戲而已,由三數錢而加至數十百錢,由數十百錢而至數千百錢,然后大開場面,開頭放賭無所不為,以至官府聞風密拿重辦而后已。當其積漸之久,豈真不知賭博之有干例禁哉。初時小賭以為或無關于緊要,而官府亦未之知;即知矣,以為小局面不至于滋事,何必多事;于是裝聾作啞不與查究;而若輩以為官府不之禁也,膽日益大、心日益粗、人日益眾、名日益廣,迨至官府訪拿之日,其賭已不知幾何日矣。其因是而蕩產者已不知幾何家矣,其因是而喪命又不知幾何人矣。故曰涓涓不已將成江河,星星不止可以燎原。”[注]《禁賭宜防其漸說》,《申報》,1879-09-09。因此,賭博始終處于半地下半公開、既非法又合法的矛盾狀態之中。清末廣東賭博的“又禁又開,禁而不絕”,不但使得廣東人的道德觀念和社會風俗受到侵蝕,同時也使廣東的財政經濟遭受損失。賭博業的利潤主要流入賭商、軍隊和民間會黨等手中,廣東工商業在發展資金的運作上受到一定程度的阻礙。因此,當廣東從道德倫理和經濟發展、政績與實效等多重合力與賭博進行博弈而不見成效之時,賭博卻恰恰在這些方面給廣東以嚴厲的懲罰。