從《富春山居圖》談黃公望山水畫風格之成因

陳傳席

黃公望像

黃公望的山水畫對后世影響最大的是他晚年所做的一幅長卷《富春山居圖》。他在圖中自題:“至正七年,仆歸富春山居,無用師偕往,暇日于南樓援筆寫成此卷,興之所至,不覺,布置如許,逐旋填札 ,閱三四載,未得完備,蓋因留在山中,而云游在外故爾。今特取回行李中,早晚得暇,當為著筆。無用過慮,有巧取豪奪者,俾先識卷末,庶使知其成就之難也。十年青龍在庚寅節前一日,大癡學人書于云間夏氏知至堂。”這是大癡晚年的一幅杰作,足以代表他一生繪畫的最高成就。

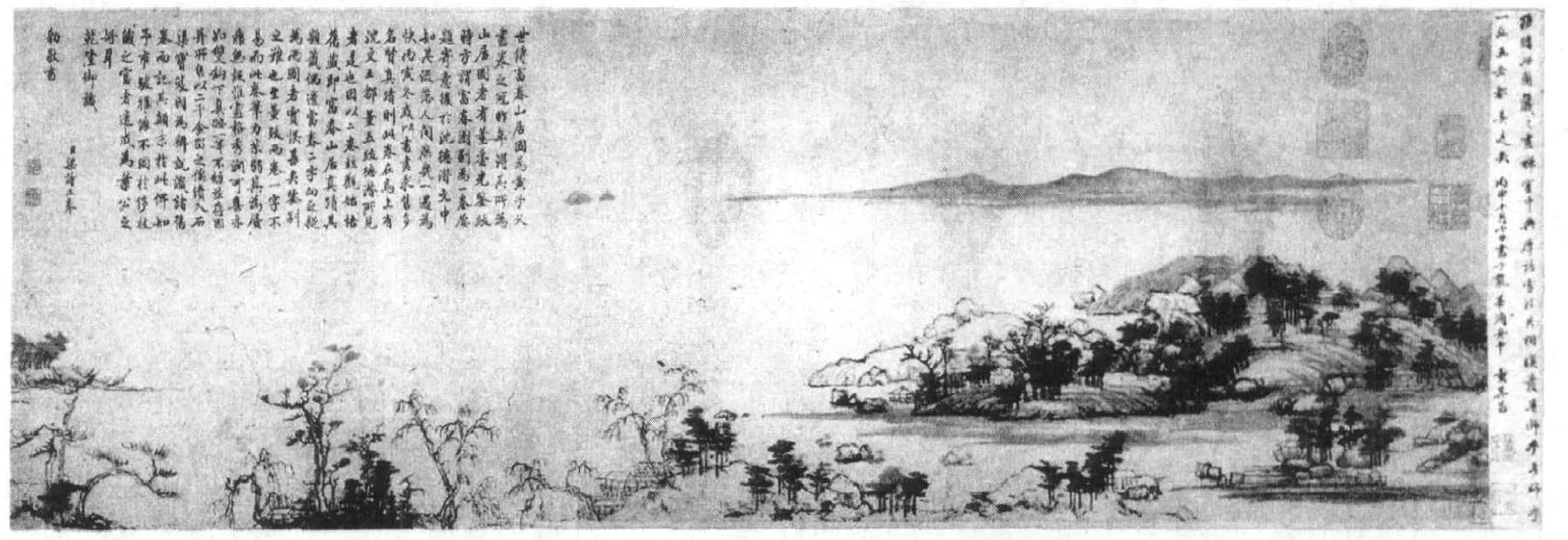

圖為長卷,縱僅33厘米,橫636.9厘米,山峰起伏,林亂晚宴,平崗連綿,江水如鏡,境界開闊遼遠,雄秀蒼莽,簡潔清潤,使人心曠神怡。凡數十峰,一峰一狀,數百樹,一樹一態,天真爛漫,變化極矣。其山或濃或淡,皆以干而枯的筆勾皴,疏朗簡秀,清爽瀟灑,全如寫字,遠山及洲渚以淡墨抹出,略見筆痕。水紋用濃枯墨復勾。偶加淡墨復勾。樹干或兩筆寫出,或沒骨寫出,樹葉或橫點,或豎點,或斜點,或勾寫松針,或干墨,或濕墨,或枯筆。山和水全以干枯的線條寫出,無大筆的墨,惟樹葉有濃墨、 濕墨,顯得山淡樹濃。遠處的樹有以濃墨點后再點以淡墨,皆隨意而柔和。雖師出董、巨,而又全拋棄董、巨,把趙孟在《水村圖》、《鵲華秋色圖》、《雙松平遠圖》中所創造的新法又推向一個高峰,自出一格,元畫的特殊面貌和中國山水畫的又一次變法得以完成。山水畫至此,已如抒情詩。元畫的抒情性,也全見于此卷也。后世的面對此圖無不頂禮膜拜:“吾師乎,吾師乎,一丘五岳,都具是矣。”這是董其昌題句時的驚呼,又謂:“此卷一觀,如詣寶所,虛往實歸,自謂一日清福,心脾俱暢。”“誠為藝林飛仙,迥出塵埃之外者也。”鄒之麟題識謂:“知者論子久畫,書中之右軍(王羲之)也,圣矣。至若《富春山居圖》,筆端變化鼓舞,又右軍之《蘭亭》也,圣而神矣。”

《富春山居圖》歷來為藏家所寶,其一度為無用和尚擁有。明成化年間,由書畫家、“吳門派”始祖沈周高價購得。以后,此卷幾度易手,明萬歷二十四年(1596年),為董其昌購得。崇禎九年(1636年),董其昌將畫押給了宜興人吳正志。清初,吳正志傳子吳之矩,之矩傳子洪裕。吳洪裕平生最珍愛兩卷書畫,一為《智永千字文》真跡,一為《富春山居圖》,清順治間,吳洪裕臨死,囑家人將此二卷付火焚燒,“以為殉”,先一日,焚《千字文》,吳洪裕親視其燼。次日焚《富春山居圖》,祭酒面付火,火熾輒還臥內。其侄吳靜安疾趨焚所搶出,已經被燒成兩段。燒掉的起首一截,還剩一段,后人稱之為《剩山圖》,后段畫幅較長,被稱為《無用師卷》,此后為吳子文收藏。

后段《富春山居圖》頗多磨難。順治十四年,即燒圖后的第八年,畫家程正揆在泰興季寓庸處見過此畫,可見其時《富春山居圖》已易主。程正揆臨仿一本,于題跋中予以說明。后高士奇、王鴻緒、安岐等一度成為《富春山居圖》的擁有者。乾隆十年(1745年),乾隆皇帝廣征名畫,此卷被征入宮。1925年,北平故宮博物院成立,此圖入藏其中。1931年,日本侵占東三省,北平岌岌可危,為免不測,包括《富春山居圖》在內的近百萬件故宮文物被運往南方,1948年輾轉到了臺灣,后入藏臺北故宮博物院。

重新裝裱后的“剩山圖”卷,在康熙八年(1669年)為王廷賓所得,后來就湮沒無聞輾轉于諸收藏家之手。至抗日戰爭時期,為近代畫家吳湖帆所得。在浙江博物館供職的沙孟海得此消息,心想,國寶在民間輾轉流傳,保存不易,只有國家收藏,才是萬全之策。于是數次去上海與吳湖帆商洽,曉以大義。吳得此名畫,本無意轉讓。但沙先生并不灰心,仍不斷往來滬杭之間,又請出錢鏡塘、謝稚柳等名家從中周旋。吳湖帆被沙老至誠之心感動,終于同意割愛。1956年,經歷了300余年的曲折傳承,“剩山圖”卷入藏浙江省博物館。

《富春山居圖》局部

多年來,兩岸畫家和有識之士皆通過多方努力,希望《富春山居圖》早日“破鏡重圓”、合璧重輝,而溫家寶總理講起《富春山居圖》“分居”大陸、臺灣兩地的故事時所說的“畫是如此,人何以堪”,更是代表了絕大多數人的心聲。終于,在各方的積極推動之下,“山水合璧——黃公望與富春山居圖特展”于2011年6月1日至9月5日在臺北故宮博物院舉行。360年的分離一朝團圓,無疑為其傳奇經歷又增添了濃墨重彩的一筆,其意義早已超越了書畫藝術范疇,而成為兩岸人民在歷史、文化、民族層面上的一次“心靈相約”, 堪稱兩岸文化交流的一段佳話,意義重大。

淡墨輕嵐,秀潤郁蔥,云霧顯晦,峰巒出沒,線條圓松居多,著墨干枯居多。其淺絳山水,山頭多巖石,筆勢雄偉;其水墨山水,皴擦極少,筆意簡遠。子久的畫一般不用濃烈的色彩,也不用大片的潑墨,先由剛硬的線條,顯示出一種明潤秀拔、溫雅和平以及松散柔和的氣氛。形成子久此種畫風的因素有三:

其一,師教及傳統。子久自云:“當年親見公揮灑,松雪齋中小學生。”(題趙孟《千字文》卷后)是知子久曾向趙孟請教繪事。和子久同期的朋友翰林待制柳貫于至正二年題子久《天池石壁圖》詩有云:“吳興室內大弟子”,亦謂子久是趙氏入室弟子。趙孟力拒近世(南宋),主張師法北宋,上追五代晉唐,他后期的山水畫多取法董巨,“有唐人之致,去其纖;有北宋之雄,去其獷”(董其昌語)。這對于子久是一個巨大的影響,子久得益于董、巨為最多,他曾說過:“作山水者,必以董為師法,如吟詩之學杜也。”(《佩文齋書畫譜》卷十六《論畫》六著錄)也吸收了米氏父子的橫點法,正好和學董取得一致,并且更加豐富了這種畫法。他也學過荊、關、李成的北方派畫法,李成的畫風是清剛的,而荊、關的畫風是雄強的,線條是剛勁的,用墨是濃重的。子久的部分作品中雖然有些筆法似之,然能化渾厚為瀟灑,變剛勁為柔和。子久學董、巨也絕非一味地臨撫,他后期的畫能一變前期濕暈繁復迫塞滿紙為明潤秀拔,實是他吸收了荊、關、李的筆意而又加入自己心思的一番熔煉功夫所致。這也和他的性情以及審美情趣有關。

其二,師造化。子久由師傳統到師造化都下了很大功夫。這在他的《寫山水訣》中可見分明。他觀看景致十分細致,并注意研究,他說:“董源坡腳夏多有碎石,乃畫建康山勢。”“董源小山石謂之礬頭。山中皆有云氣,此皆金陵山景。”他云游時注意寫生,“皮帶中置描筆在內,或于好景處,見樹有怪異,便當模寫記之。”他根據觀察謂:“樹要四面俱有干與枝,蓋取其圓潤。”“山頭要折搭轉換,山脈皆順,此活法也。眾峰相揖遜,萬樹相從,如大軍領卒,森然有不可遜之色,此寫真山之形也。”他一生大部分時間在南方云游,所覽淞江、太湖、杭州一帶山水皆和北方峭拔雄強的山勢有異。南方的山水草木蔥蘢,云蒸霞蔚,洲渚掩映,溪橋漁浦,嵐色郁蒼,清潤秀拔。子久雖畫胸中山水,然仍可看出來是南方山水之貌。南方的山水既充拓了他的心胸、涵養了他的精神,又資質了他的繪畫題材和表現方法。

其三,藝術修養及精神狀態的決定作用。子久試吏弗遂,又被誣坐牢,知命之后,心情也漸漸沉寂下來,繼而加入了新道教。心靜則意淡,意淡則無欲,無欲則明,明則虛,虛則能納萬境。《莊子·應帝王》云:“亦虛而已,至人之用心若鏡,不將不迎,應而不藏,故能勝物而不傷。”又云:“游心于淡,合氣于漠,順物自然而無容私焉。”所以,所作的畫能去雕鑿,天真自然,而沒有劍拔弩張之勢。《畫學心印》又云:“氣韻必無意中流露,乃為真氣韻。然如此境界,惟元之倪、黃庶幾得之,此中巧妙,靜觀自得,非躁妄之人所能領會。”不過子久的畫還沒有達到倪云林那種極端幽靜、樸素、平淡之美,即董其昌說他較之云林尚有一些縱橫習氣。就心境而論,子久也不如倪云林那樣僻靜、恬淡,畫亦因子。但子久畢竟“棄人間事”,“據梧隱幾,若忘身世”,加之子久“博書史,尤通音律圖緯之學,詩工晚唐(《西湖竹枝詞》)”。“至于天下之事,無所不知,下至薄技小藝,無所不能,長詞短曲,落筆即成。”(《錄鬼簿》)這些都是他的畫“自成一家……自有一種風度”(《圖繪寶鑒》)的因素。