歷史長河中的羌族建筑

萬婧,張友威,李波

(機械工業第三設計研究院 重慶 400039)

羌族是一個具有悠久歷史、深厚文化底蘊的民族。自然,羌族建筑在歷史長河的洗禮下,也凸顯出其獨特建筑特性。

1 抗震性

羌族居住的“兩江(岷江、湔江)七河(黑水河、雜谷腦河以及北川羌族自治縣的白草河、青片河、都壩河、蘇寶河、平通河)”流域,地處青藏高原東南緣、中國南北地震帶中斷,是四川省內著名的地震多發地區。境內分布著龍門山北東向構造帶(含平武—汶川斷裂帶,北川—中灘鋪斷裂帶,茂縣—汶川斷裂帶)、較場弧形構造帶、松潘虎牙構造帶等。具有構造復雜,斷裂發育充分,新構造活動強烈等特點,因此羌人在建造房屋過程中又不得不考慮房屋的堅固性,以防止地震及各種自然災害給房屋造成直接的損壞。

在“5.12”地震中,阿壩藏族羌族自治州的羌區房屋損毀比較嚴重,其主要原因,一方面因為地震本身的破壞力超過了以前任何一次地震,其次因為大部分羌式房屋已經比較陳舊。原來的石頭房子,石與石之間的泥土風化從而逐漸減少,致使粘性降低,當然經不起大地震的劇烈搖晃。

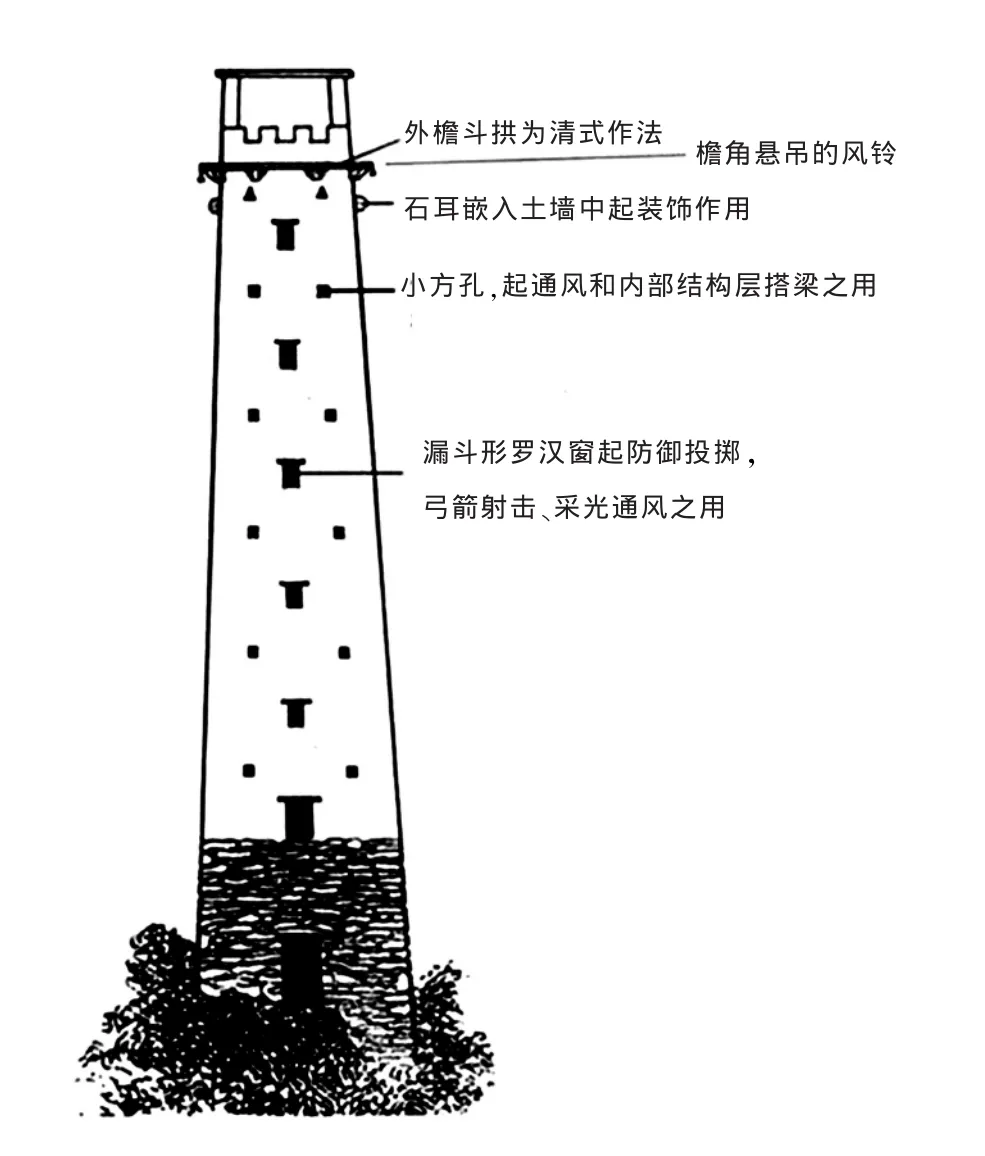

圖1 古老的羌寨碉樓

究其建筑抗震措施,他們沒有現代鋼筋混凝土建筑那般經過仔細計算得出的結果,一切都源自祖祖輩輩傳承下來的施工經驗。因地制宜是羌族建筑最大、也是最重要的特點。碉房的建造要經過多道程序,大多都是村民義務幫忙,在有經驗的技師指導下進行,還要經過復雜的祭祀儀式。墻體是片麻石和當地黃泥混合壘砌的,經過重力和化學反應作用,具有不亞于混凝土的強度,可保證長時間使用,甚至可經歷較為強烈的地震。墻基建于地下巖層或山石上。石墻厚度達70~80cm,內側與地面垂直,外側向上收分,頂端約為40cm厚。碉房北墻中線上的石塊砌成貫通墻體的突出棱線,以增大地域北風的強度,當地稱為“魚脊背”。工匠還往往在墻上自行設計十字、萬字鏤空紋或者白石紋理裝飾。一般每砌一層,都要停工一年,待下一層充分黏結、沉降后,再繼續施工。每至一層,架以木梁和木樓板,修至最上層,木梁支出墻外成為房檐,以保護墻體并擴大頂層平臺面積。屋頂木梁上覆以木板和細密的小樹枝,再經過黃土和雞糞土夯實以防水,厚度可達60cm。這樣的建筑,墻體最大傾斜度約為5度。這樣的建筑為五層高時,墻端與墻基間的垂直差有時可達20cm以上,低處的墻體向高處傾斜,高處的墻體也向低處傾斜,從而形成一個相互作用力,使整個建筑更加牢固。

2 防御性

從傳說中的“羌戈”大戰開始,古羌人就學會了利用白石的堅固性來防御敵人的入侵,進入農耕時代后,羌人慢慢學會用石頭和泥土來修建房屋。據載,羌族的建筑藝術已有幾千年的歷史。據《后漢書·南蠻西南夷列傳》記載,冉駹羌人“依山居止,壘石為室,高者十余丈為邛籠”。但由于古羌人好戰且強悍無畏,擁有大片領土,因此被歷代封建統治者視為仇敵,他們把對羌族的戰爭作為開疆辟土、建工立業的捷徑,對羌人大加殺戮,從而使羌人在修建房屋的同時不得不考慮其在防御上的戰略意義,羌寨碉樓便是羌族人民抵御外敵的重要防御性軍事設施。

大部分的羌寨均由幾座甚至幾十座碉樓矗立在岷江河谷陡峭的群山中,是羌族建筑最引人注目的部分。碉樓具有瞭望、儲備、躲避、防守等多種功能,并有公共和私家之分。碉樓在古代在軍事對壘中有重要意義,明四川巡撫的 《平白草蕃記》中曾列舉“凡攻克蕃寨五十有奇,毀碉樓四千八百七十有奇,斬首一千有奇”,可見當年碉樓之盛。

圖2 羌寨建筑住房頂上的平臺

圖3 羌寨碉樓示意圖

桃坪現存兩座碉樓,是從前用來儲備糧食和躲避的戰備碉,為7層和9層。平面矩形,其頂部同民居,設有照樓,稱“椅子頂”,并在頂層下面的石墻上外挑木梁、架木梁,形成可瞭望的祭祀的挑臺。

3 節能性

羌寨建筑住房頂上的平臺多伸出屋墻外成屋檐,厚約尺許,邊緣均有大小厚薄相同的石板并列排列。平臺有澗槽引水,由小孔排出,不漏雨雪,冬暖夏涼。平臺是脫粒、曬糧、做針線、孩子玩、老人歇的地方。同時,樓頂上安有澗槽,用竹桿把水引出屋外,滴入寨內暗道。這樣建筑的平頂不漏雨,平臺地面光滑平整,不留縫隙,有保暖功能。

羌族建筑的開窗較小,利于防寒。門窗多朝南與東南,利用梯井、天井、天窗來彌補側窗之不足。采光多以天窗和窗洞為主,窗洞大小不一,且內大外小,有御寒之功;通風排煙以天窗為主,另外煙有熏屋固墻防蛀之效。二樓鍋莊處產生的煙對建筑的木作部分起著十分重要的保護作用。羌民通過地板開洞來控制煙的去向。在三樓產生一個儲煙層,正好可以熏肉,羌民沒有更多的煙草用來專門熏肉,煙從平臺開窗排出,合理的采光、通風、排煙,起到了“三合一”的作用。

在理縣新建一處建筑,想要突出羌風羌韻,運用傳統的建筑形式體現羌族文化,但畢竟我們不可能重新運用古代的修建手法,雖然取材易,但耗時費力,而且古代的修建手法已經完全滿足不了當代建筑的功能要求。如今的羌族人民已經可以充分利用現代結構的優勢,毫不費力地達到抗震要求,卻割舍不了對羌寨和大自然的依賴。

那么,在設計風格上如何體現羌族元素呢?

新古典主義已有的探索可以帶來啟示。以建筑裝飾來說,新古典主義建筑師公開宣稱:“建筑是帶有裝飾的遮蔽物”。如在菲利普·約翰遜等人的一些作品中,古典的柱式、拱券乃至山花和線腳,在很大程度上,這些古典元素被抽象化為符號,在歷史與現實、建筑與環境之間建立起一種文脈上的勾連。新古典主義在對古典建筑元素的處理上,有的偏重于抽象,即以簡化的方法把抽象出來的古典建筑元素或符號巧妙地融入建筑中,使古典的雅致和現代的簡潔得到完美的體現。也有的偏重于具象或折衷,即建筑師可以充分表現自己濃厚的古典文化情趣和深厚的古典建筑功力,對建筑的細部進行盡情的表達。相信這些已有的經驗,一定會帶給我們啟發,在公共建筑的設計風格上更多地體現羌族元素,使羌族文化這一在“汶川大地震”中遭到重創的古老文化獲得新生,并世代傳承。

圖4 繼承民族風格的現代建筑

從建筑風格上,我們傳承精華,現代演繹。在保留羌寨元素的基礎上,融入當代建筑技術,在失去戰略意義的碉樓上銘刻上我們時代的印記。建筑開窗仍然較小,但卻采用了幕墻的建筑形式。這樣古今相結合,同時又對立沖突的建筑方式,是基于我們對文化的理解。它是在以往的歷史中形成,卻影響著現在也孕育著未來。因此我們不片面強調復古,也不急于擁抱未來。

在羌族的大文化背景下新建的建筑,不僅拷問我們對待歷史文化的態度和價值取向,也要替換羌族文化延續與發展。我們的認識是,由于文化具有沉淀和演進的雙重特性,又由于多元是文化的發展的一個趨勢,也是和諧的一個前提,因此我們只有將傳承與創新結合,讓古羌與新羌交相輝映。