從廣州出發:重走海上絲綢之路

王英華

從廣州出發:重走海上絲綢之路

王英華

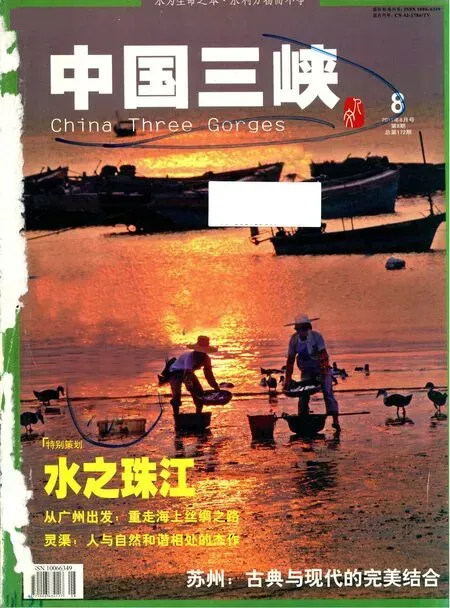

左:夕照下的海上絲綢之路始發港廣東徐聞。攝影/黃/CFP

右:2006年2月12日上午,農歷正月十五元宵節,泉州仿古“迎蕃貨”再現“海上絲綢之路”繁華盛況。攝影/陳紫玄/CFP

海上絲綢之路,是相對于陸上絲綢之路而言的。它肇始于秦漢,發展于三國至隋,繁盛于唐宋,衰落于明清。

近年來,隨著自然與文化遺產的保護日受重視,沉寂已久的絲綢之路逐漸走進人們的視野。2010年11月,在國家文物局公布的“中國世界文化遺產預備名單”中,絲綢之路赫然名列其上。這條迄今為止世界上規模最長的商貿及文化線路,再度熱鬧起來。

中國東部即太平洋,有著漫長的海岸線。太平洋作為直到近代方能逾越的大洋,是中國東部的天然屏障;作為連接海外眾多國家的大洋,它又是中國交往對外的重要載體。是把它作為退守的屏障,還是遠航探險滿足政治經濟的需求?2000多年來,歷代王朝是以怎樣的心態來權衡取舍的?

西漢:海上絲綢之路的開辟

漢武帝是一位雄才大略、頗有作為的君主,他利用祖輩積累下來的雄厚實力,北拒匈奴,西通西域,東營遼海,南平閩粵等地,使漢帝國的國土面積較秦代增加一倍多。這不僅為國內交通的開拓奠定了基礎,且實現了國內與國際交通的銜接。

漢武帝平定南越后,派船隊自今廣州起航,沿廣東徐聞、廣西合浦外港出海,沿中南半島、馬來半島及南亞半島航行,直通印度洋腹地,最遠可達斯里蘭卡。這是正史中關于海上絲綢之路的最早記載。

據《漢書》記載,漢帝國的使者攜帶的是貴金屬黃金和絲織物雜繒。可知,這一時期,輸出物是黃金和絹帛并列,而以黃金為主。《鹽鐵論》中也有一種說法,“汝漢之金,纖微之貢,所以誘外國而釣羌胡之寶”。換來的則是明珠、琉璃和奇石異物等。

東漢:與西方大國羅馬的跨洋接觸

東漢時,海上絲綢之路進一步向西延伸至歐洲羅馬。

東漢與羅馬兩大帝國的最初接觸僅限于雙方商人間的貿易,這種貿易既不在東漢本土也不在羅馬,而是在位于兩國之間的印度、斯里蘭卡進行。在這一時期的羅馬文獻中,開始出現關于中國人的描述,“其人誠實,世界無比。善于經商,可以不面對面貿易,遺貨于沙磧中。”

羅馬人首次踏上中國領土是通過緬甸國王實現的,且是非官方的。永寧元年(公元120年),漢安帝接見了緬甸國王派來的藝術表演者,其中一位魔術師來自羅馬帝國,“能變化吐火,自肢解,易牛馬頭,又善跳丸”。這是正史記載中羅馬人留給中國人的最初印象。

為實現兩國間的直航,東漢與羅馬政府都在想方設法尋找通道。早在漢和帝永元九年(公元97年),都護班超派遣甘英出使羅馬帝國。抵達條支(今敘利亞)后,因古波斯人欲通過向羅馬販賣中國彩繒而獲利,極力夸大前往羅馬海道的艱險,甘英等人面臨波斯灣大海卻步而止。同時,羅馬皇帝也試圖遣使通漢,也因古波斯人的阻撓而不得行。延熹九年(公元166),羅馬皇帝馬可·安東尼派將攻打安息國,將美索不達米亞重新納入羅馬版圖,掃清了自波斯灣前往東方海道的障礙。是年,安東尼派使者來中國覲見漢桓帝。

其路線大致是,羅馬船至印度后,環繞亞洲大陸南部,通過印度洋進入太平洋,直抵中國南部的交趾(今越南)等七郡,然后沿北部灣經合浦、徐聞到達今廣州。至此,經過幾十年的努力,漢與羅馬東西方兩大帝國終于跨越茫茫的大海相見。

這一時期,羅馬人開始了解到中國絲綢的原料并非想象中的植物,而是蠶蟲,并關注養蠶之法。“賽里斯(即中國)人冬夏兩季,各建專舍,以畜養之。蟲所吐之物,類于細絲,纏繞其足。先用稷養之四年,至第五年,則用青蘆飼之,蓋為此蟲最好之食物”。

三國魏晉南北朝:“舟舶繼路,商使交屬”

魏晉南北朝時期,中原兵燹不斷,西域交通要道屢被阻斷,陸上絲綢之路日漸衰落,與西方各國的往來主要通過海路,海上貿易日益繁盛,漸至于凌駕漢代,所謂“舟舶繼路,商使交屬”。

2007年5月,廣東陽江市海陵島在建的海上絲綢之路博物館內,“南海一號”存放在該館水晶宮內的效果圖。 攝影/鈕一新/CFP

三國時期,東吳孫權擁有吳會閩越交廣等地,對溝通海外事宜非常重視。黃武五年(公元226年),孫權接待了來自羅馬的商人秦論,并詳細詢問那里的“方土風俗”,這是留名于中國正史中的第一位羅馬人。秦論回國時,孫權派使者護送。此外,孫權還派宣化從事朱應和中郎康泰出使南洋,二人“所經及傳聞”有百數十國。并于回國后著書記述東南亞、南亞諸國的風土人情。

據《南史》的記載,魏晉南北朝時期,中國已確知的南洋國家共15個。時廣州成為“海上絲綢之路”的主要始發港之一。“商舶遠屆,委輸南州。故交廣富實,軔積王府”。

當時還流傳著這樣一則諺語:“廣州刺史,但經城門一過,便得三千萬。”晉代高僧法顯自陸路前往印度、斯里蘭卡求經學法數年,返回時攜帶大批佛經典籍隨商船至廣州歸國。所著《佛國記》,記述了當時到廣州經商的東羅馬、印度和斯里蘭卡等十五個國家。

與海上交通繁忙景象相應,中外交流內容也日漸豐富。最值一提的是佛教的傳播。早在漢末桓、靈二帝時,在外來僧侶的主持下已開始翻譯佛經,如康居人康僧會曾于吳赤烏十年(公元247年)自海路來至南京,翻譯佛經。

此后,中國僧侶日漸不滿于外來僧侶傳譯的經典,于是親往印度等地求經學法,法顯是其中最為著名者。此后往來南洋的僧人,根據《高僧傳》考證,約有十人。十人的行程各不相同,目的地北至山東東萊等,南迄廣州。其中四人抵達廣州,二人溯江而上至揚州。同時,佛教又通過海上交通自中國向高句麗、日本等國傳播。

就物資交流而言,絲綢仍是主要的輸出品,輸入品則有珍珠、香藥、象牙、犀角、玳瑁、珊瑚、翡翠、孔雀、金銀寶器、犀象、吉貝(棉布)、琉璃、珠璣等。

這一時期,中國的養蠶之法遠傳至印度和羅馬。根據希臘歷史學家普羅科匹阿斯(公元500-565年)的記載,為得重賞,幾個印度僧人偷偷從中國取走蠶卵,跑到拜占庭獻給羅馬皇帝查士丁尼折思丁,“由是羅馬境內亦知制絲方法”。日本則聘請中國紡織工匠前往授藝。

至公元5世紀,西方先進的玻璃器皿制造法開始傳至中國南京一帶。三國東吳使者康泰在印尼爪哇島上注意到當地紡織的“白疊花布”。白疊花即棉花,宋末元初傳入中國,引發紡織業的巨大變革。

時外僑定居中國者甚多。根據《洛陽伽藍記》的記載,元魏時期定居洛陽的外國僧侶達三千余人,還有遠自羅馬而來的非佛教僧侶;外僑住宅區則多達“萬有余家”。其中,有不少自海上而來者。

隋唐:海上絲路逐漸取代陸路的地位

隋唐時期,尤其唐朝是當時世界上文明程度最高的國家之一,國力強盛,國門洞開,加之造船和航海技術的提高,海上交通達到前所未有的程度,并逐漸取代陸路交通的地位。這一時期,自廣州出發通往歐洲甚至東非的海上絲綢之路形成。

隋煬帝重視發展海外貿易,即位之初就在京都設四方館接待各國來使。大業三年(公元607年),派屯田主事常駿、虞部主事王君政等帶著絲毛織物,從廣州啟航出使今馬來西亞。

唐貞元年間的宰相賈耽素喜地理,凡各國使者來訪或迎送其回國時,必細詢其山川形勢,因而熟知中外交通情況。他總結認為,唐代“入四夷之路”主要有七條,陸路五條,海路二條:一是自登州入高麗,一是廣州出發往西方各國。

游客在廣東陽江海上絲綢之路博物館內觀賞文物。攝影/梁文棟/CFP

自廣州出發的航線大體可分為四段:廣州至馬六甲海峽;馬六甲海峽至斯里蘭卡;沿印度半島西部西北行至波斯灣頭;自東非沿海北溯至波斯灣頭。海上交通進一步延伸至東非。

唐中期后,日本船只不必再繞行朝鮮西海岸、遼東半島和山東半島海岸,可由九州直航長江口,抵達寧波、揚州等地,中日間航程大為縮短。因此,日本官方使團、中國官方派出的商船頻繁往來于兩國。

據記載,從公元七世紀初至九世紀末約兩個半世紀里,日本先后向唐朝派出十幾次遣唐使團。其次數之多、規模之大、學習內容之豐富,堪稱中日交流史上的盛舉。

廣州是唐代最為繁盛的海外貿易港口。波斯、阿拉伯、印度和昆侖(根據張星烺的考證,唐代文獻中的“昆侖國”即為今非洲)等國船舶屯聚廣州城下,中國商船也大多由廣州出發赴南洋和南亞一帶,甚至遠航歐洲和東非。

由此,司馬光在《資治通鑒》中嘆曰:“廣州素為眾舶所湊”。著名的鑒真和尚東渡日本時被風漂流至海南島,北經廣州回歸時,但見“江中有婆羅門、波斯、昆侖等船,不知其數,并載香藥珍寶,積載如山”。僑居廣州的外國商人和傳教士也很多,時廣州居民共25萬人,外僑人數達1萬余人。

唐代通過海路前往印度求法的僧侶再度將佛教的傳播推向高潮。此外,唐代,景教、摩尼教、伊斯蘭教、襖教等陸續傳入中國。

由于唐代是中國史上最為繁盛的時代,威震中亞、西亞和南亞諸國,各國均以“唐”稱中國。至宋代,皇帝曾試圖通過詔令強行各國改稱,終無實效。明代仍復如此,根據《明史》的記載,“唐人者,諸藩呼華人之稱,凡海外諸國盡然”。

宋代:江海求利,以資國用

宋代是中國歷史上最為重視海外交往與貿易的朝代,“江海求利,以資國用”是兩宋時期始終奉行的基本外交政策。

為促進對外貿易,增加政府稅收,宋代在重要港口設市舶司,負責“藩貨海舶征榷貿易之事,以來遠人,通遠物”。先是在廣州,后相繼于寧波、杭州、泉州等地設市舶司。

據統計,至宋神宗元豐元年(公元1078年),僅廣州、寧波和杭州三處市舶的乳香貿易收入就達89萬多緡。紹興十年(公元1140年),僅廣州港的市舶收入就高達110萬緡,加上泉州、寧波,高達200多萬緡,占當年全國商業稅的五分之一。

對此,宋高宗由衷地嘆曰:“市舶之利,頗助國用”。“市舶之利最厚,若措置得宜,所得當以百萬計,豈不勝取于民”。這是南宋在外有強敵壓境且需向金年年納貢,內有龐大官僚需求的情況下,仍能支撐一個半世紀的重要原因之一。

宋代特別是南宋政府對海外貿易的重視,不僅使政府獲利甚豐,且促進了沿海港口城市的發展。唐代10萬人口以上的城市僅10余個,到宋代增至40余個,大多集中于沿海地區。

時廣州是對外貿易最為發達的港口,所謂“嶺以南,廣為一都會”。其次是泉州,時“泉有蕃舶之饒,雜貨山積”。

宋代對海外貿易的重視還帶動了造船業的發展。宋徽宗時有兩艘出使高麗的海船裝載量達一千一百噸。還首創隔艙技術,當時所造大型海船有上下四層,五六十間客房和倉房。艙與艙之間用雙層隔板,一艙破損漏水,不影響鄰艙的正常使用,且便于維修。航海技術也有很大的提高,海船上裝有磁石指南針,采用干支定位術。這一時期,指南針連同印刷、造紙和火藥等中國四大發明西傳入歐洲。

宋代,外僑定居中國沿海一帶的現象最盛。時廣州、泉州和杭州等通商口岸都有大量外僑定居。北宋末,在通商口岸城外劃定地段,名曰藩坊,專供外僑居住,設官管理。并允許外僑在城內建寺,如廣州懷圣寺、泉州清凈寺等。與此同時,肇始于隋朝的華僑海外發展現象,至此已有一定規模。

鄭和航海暨國際海洋博覽會展出的鄭和雕像。攝影/史訓鋒/CFP

2005年7月11日,在人民大會堂舉行的“鄭和下西洋600周年紀念大會”將每年七月十一日確定為中國法定的“航海日”。圖為鄭和航海暨國際海洋博覽會上展出的東海長三角海域模型圖。攝影/史訓鋒/CFP

明代:“朝貢貿易”與“海禁”政策

明代,政府支持下的鄭和下西洋鑄就了世界航海史和中外交流史上一段傳奇,而對本國商人實施的嚴厲海禁政策則拉開了明清時期閉關鎖國的序幕。同時,為獲取財富和奴隸的歐洲航海探險家們也來到中國,這一切對中國近代史的影響至為深遠。

自永樂三年至宣德八年(1405年至1433年),在朝廷的支持下,鄭和率領龐大的船隊先后七次下西洋。他的船隊最多時擁有船只300余艘,每船長44丈,寬18丈,可容千余人。所用鐵錨,往往需用二三百人才能抬起。船員27800人,除軍士外,還包括各種行政和后勤人員,如醫官、文書、翻譯、船長等。

據晁中辰的研究,鄭和的船隊一般是從蘇州劉家港出發,先到福建五虎門,再南下越南南部、馬來西亞和爪哇等國,穿過馬六甲海峽繼續向西。前三次出使的終點站都是印度半島南端,自第四次開始越過印度半島南端,到達波斯灣沿岸,與阿拉伯半島和非洲東岸各國進行交往。最初,鄭和的船隊沿海岸線航行,后來便由印度半島南端橫渡印度洋,直達紅海口和非洲東岸各國。

在私人海外貿易方面,明代一改宋元時期鼓勵海外貿易發展的做法,厲行海禁,“片板不許下海”,太祖朱元璋并將之立為“祖訓”。有明一代,海外貿易間有松弛,但終以嚴禁為主流。至嘉靖年間,隨著私人海外貿易的迅速發展,以王直為代表的海商集團對禁海政策的反抗達到高潮,并釀成歷史上著名的“倭寇之亂”。

鄭和下西洋半個世紀后,即15世紀末至16世紀,西歐各國為積累資本,迫切要求發展海外貿易,富庶的東方國家成為他們的目標。相信地球是圓形的歐洲水手們堅信,由歐洲西海岸向西一直航行就能夠到達中國和南洋各國。

于是,哥倫布、達伽馬和麥哲倫等人相繼開辟新航線,創造了一個地理大發現的時代。在這種背景下,葡萄牙人首先來到南洋一帶,并與中國發生關系。西班牙和荷蘭人緊隨其后,相繼來到中國。

嘉靖三十二年(1553年),葡萄牙人借口海水濕了貨物,希望借地晾曬,海道副使汪柏受賄,允許他們在澳門登岸。最初,葡萄牙人在澳門只搭蓋臨時性茅棚數十間,后來偷運磚瓦木石,建造永久性的房屋,聚落而居,使澳門成為西方國家與中國交往的主要據點。崇禎十五年(1642年),荷蘭人將臺灣占為己有。

鄭和下西洋是中國航海時代的高潮,也是終結。鄭和船隊的規模之大和技術之先進讓當時的世界為之矚目,誠如李約瑟所說,“約西元1420年,明代的水師在歷史上可能比任何其他亞洲國家的任何時代都出色,甚至較同時代的任何歐洲國家,乃至于所有歐洲國家聯合起來,都可說不是他的對手”。

船隊每到一地,鄭和都遵循“厚往薄來”的明代朝貢貿易慣例,代表中國皇帝對當地王公大臣進行賞賜,并接受回贈禮物,同時開展一定程度的商品交易和文化交流等。這在客觀上推行了和平外交的政策,給所到國家的人民留下了深刻的印象,卻沒有引領中國歷史進入新的時代。

而且,這種由政治需求而非經濟利益驅動的海外交流,不具有可持續性。終因花費太大,加之明政府海外政策保守傾向占據主流,而成千古絕唱。梁啟超由此嘆曰:“鄭和以后,竟無第二之鄭和。”

而與此形成鮮明對比的是,半個世紀后歐洲海洋探險的組織實施者往往是國王、海盜和商人三位一體,目的很明確,就是尋找直通印度的航線,結果卻發現了“新大陸”,雖由此開始了包含著罪惡與血腥的對財富與奴隸的掠奪,但卻為歐洲發展贏得了必須的資本,并促進了美洲的開發。

明代私人海外貿易在艱難中沖破出海禁令,仍獲得很大的發展,由此導致白銀大量內流,徹底改變了明初以來白銀緊缺的狀況,使銀本位制得以確立,促進了商品經濟的發展。與此同時,東南沿海商人大量外移,東南亞和日本等地的華僑社會初步形成。

隨著海外貿易的發展,西方國家的基督教士也由海路來到中國,在布道的同時也介紹西方的科技文化,由此開西學東漸之先河。其中,利瑪竇是最著名的一位。萬歷十一年(1579年),意大利傳教士羅明堅首先來到中國。四年后,把正在印度果阿傳教的利瑪竇調來當助手,兩人從澳門來到廣州,還送給當地官員一幅世界地圖,使時人耳目一新。另一位傳教士馬禮遜在曾廣州編撰中國第一部《華英字典》,收錄漢字4萬多個。

清代:由“海禁”到“閉關”

清代實行較明代更為嚴厲的“海禁”政策,導致海外貿易進一步萎縮消沉,并達到閉關鎖國的地步。

清初,著名的海上抗清力量鄭成功活躍于東南沿海一帶,并于順治十八年(1661年)趕走荷蘭人,進據臺灣。為截斷鄭成功父子與大陸的聯系,清政府下“遷海令”,將山東、江蘇、浙江、福建和廣東沿海居民“一律遷于內地”,數千里濱海地區五十里內不許住人,不得有大小船只。雖然此次海禁主要出于軍事的需要,并無排外的目的,但在實際上阻礙了東南沿海一帶的海外貿易發展。

康熙二十二年(1683年),清朝統一臺灣,解除部分海禁,指定廣州、漳州、寧波和連云港四地為對外通商口岸,負責管理對日本和歐洲各國的貿易。英國、葡萄牙和荷蘭等國都與清政府建立了正常的貿易關系。至康熙五十九年(1720年),來華的歐洲船只達29艘,運來的貨物中以自鳴鐘、呢絨、玻璃等工業品為主,帶走的仍是茶、絲和瓷器等。這是清代海外貿易的最高峰,也是中國歷史上海外貿易的回光返照。

至乾隆朝,四個海關中撤去三個,僅留廣州一口與外洋通商。并陸續制定各種嚴格措施,于廣州專設洋貨十三行,作為官設的對外貿易特許商,代海關征收進出口洋船各項稅餉,并代官府管理外商和執行外事任務。此種情形下,外國政府和商人很難與中國官府接觸。

與明代類似,清政府在解除部分海禁的同時,仍嚴禁商民私自出海貿易和僑居海外,定居海外的僑民則嚴禁歸國。這些禁令,歷經康雍乾至道光朝,百余年來,愈演愈嚴。如乾隆五年(1740年),荷蘭殖民者在菲律賓巴城大肆屠殺華人,“挨門排戶”,不論男女老幼,屠殺近萬人,清廷認為這些華人“實與彼地藩種無異”,聽其屠戮。

這種漠然視之的態度,使得在外華商的權益受到極大的損傷。而其中最大的限制就是嚴禁與西方國家貿易。康熙曾口諭大臣們,除東洋外不許與他國貿易,并預言性地警示道:“海外如西洋等國,千百年后,中國恐受其累,此朕逆料之言”。

英國工業革命后,經濟實力逐漸強大,亟需打開中國市場。乾隆五十七年(1792年),英王喬治三世派馬戛爾尼勛爵率領數百余人的龐大使團前往中國,向乾隆帝提出開放通商口岸、設立英使館及減免課稅等請求,企圖敲開中國緊閉的大門。

這是中英兩國間的首次正式通使。然而,乾隆帝認為中國地大物博,無所不有,堅決地拒絕了馬戛爾尼使團的全部要求,并因朝見禮儀問題而與使團發生嚴重分歧,雙方不歡而散。

馬戛爾尼雖未完成英王的使命,卻于來往途中留心勘察記錄大清帝國的山川地形和風俗人情,成為當時了解中國的第一手資料。而大清帝國君臣對馬戛爾尼使團帶來的眾多展現西方近代科學技術發展水平的禮品,尤其是槍炮戰艦等的模型,似乎沒有什么印象。

馬戛爾尼郁郁而去二十三年后,英國第二次派遣訪華使團,英使拒絕向嘉慶帝行三跪九叩禮而遭驅逐。又過了二十四年,即道光二十年(1840年),鴉片戰爭爆發,大英帝國用堅船利炮打開了中國的大門。前者康熙帝的預言性警示,不幸而言中。

放眼世界,回顧歷史,面對未來,海上絲綢之路2000多年的發展歷程中,輝煌時刻與屈辱事件的相互交織的事實所體現出來的政策、觀念,甚至文化,給我們留下了無盡的反思。

王英華,中國水利水電科學研究院水利史研究所

(編輯/于翔漢)