楊延康自我放逐的攝影游俠

50年代

與新中國同歲,上世紀40 年代末、50 年代出生的一批紀實攝影家,見證和記錄了中國改革開放30 年的巨變,他們是中國新紀實攝影的開拓人和中流砥柱,很長時間以來,他們影響著中國紀實攝影,甚至影響著中國。《數碼攝影》雜志在新的一年開啟了這個嶄新的欄目——流金歲月,通過訪談和回顧,我們希望讓讀者系統地了解最近二、三十年來中國紀實攝影的發展和現狀, 以及這些影像作品折射出的一個真實中國。

楊延康

自由攝影師;法國VU 圖片社簽約攝影師;首屆沙飛攝影獎得主。

每年冬天的12 月至來年2 月,下半年7 月至10 月,楊延康一般都會在藏區。一年中的大半光景,他把關乎生命與信仰的全部力量交給了一次次旅程。在反復觀看他作品的同時,會有一種莫名而來的圣潔與恬靜,這時候攝影其實已經很不重要了。

楊延康的《藏傳佛教》已經進入第七個拍攝年,在接下來不滿四年的時間后,他會暫時將這個選題劃上一個休止符。即便這個龐大題材正處于拍攝的過程中,但《藏傳佛教》的影響力已經跨越國界,在世界上許多國家巡回展出。

“要有相信的勇氣”

《藏傳佛教》并不是楊延康最初的題材選擇。在此之前,他已經先后拍攝了《鄉村天主教》、《麻風病村》等多個極具分量的專題。而且每一個專題的拍攝都非常震撼,非常成功。就像一個在荒野中行走的游俠,屬馬的楊延康習慣“在路上”的漂泊感覺。他說每次拍攝間隔回到深圳的家,覺得那里就如同一個驛站,只是他休整、補給的落腳地,連每次酒桌上的應酬都使他自責。而真正讓他留戀讓他割舍不下的,是旅途中一個個陌生的背影,一張張真誠的笑臉。“拍攝他們就猶如在拍我自己”,楊延康就這樣自我放逐了二十年的時間。選擇“放逐”這個詞是我堅持要用的,盡管楊延康覺得太過刻意太有目的性,但我個人認為這個帶有宗教含義的詞語,與楊延康的步履很相近,也符合他的攝影題材。

在拍攝陜西農村天主教的過程中,楊延康開始信仰天主教。當他又用鏡頭開啟《藏傳佛教》的大門時,他又皈依了佛教。在有些人看來,他這種信仰上的轉變,是一種功利的表現,有人說他“拍什么就信什么”。而對于楊延康本人,也確實經歷了精神上的涅磐。在采訪時,他說“相信”是一件很困難的事情,不僅需要了解、研究,更需要強大的勇氣。在拍攝中,如果你不能完全融入被攝者的精神世界,那么拍出的照片也是不完整的。但是要怎樣去融入呢?楊延康做出了大多數人都不敢或不愿做的選擇——去相信。

即使是在生活中,“相信”這個看似輕描淡寫的詞匯,仔細想想有多難啊。相處多年的好友,甚至親人都不敢說完全相信,何況是一個本不熟悉的信仰。但是楊延康用最直接最有效的方式,接納了它,也讓鏡頭中的被攝者接納了自己。

“我獨單但不獨孤”

一個人的旅程注定是孤單的,不過楊延康說他自己從不孤獨。因為他的率直和坦誠,在中國攝影圈有著很多的朋友。早在1985 年,楊延康進入了在當時最前銳、最活躍的攝影雜志社——《現代攝影》。雖然做的是發行工作,不過時任編輯的李媚卻覺得他是“可塑之才”。經常拿照片給他看,讓他說出喜歡或者不喜歡的理由,講授一些基本的攝影知識給他聽,并鼓勵他多出去拍照。這正好對了楊延康的路子,自此拍片多過做發行的本職了。到了1988 年,楊延康結識了陜西群體的核心力量,侯登科、胡武功、石寶琇帶他到陜北拍照,現在想起來就跟當下很多攝影愛好者四處串訪一樣。也就在那時,楊延康接觸到了鄉村天主教,并一拍不可收拾。

如今20 年過去了,楊延康已經成為國內紀實攝影界有名的人物。更多的朋友,更多的活動邀請他參加。就在我這次采訪的時候,他正在青島參加一個拍攝活動,拍完便又離開都市回歸他熟悉的鄉野。

楊延康的“不孤獨” 還不僅僅是攝影圈內眾多的好友。在他拍攝的地域,也結識了很多交心的知己。《藏傳佛教》里有一張照片,是一群喇嘛用生日蛋糕“打仗”,看這張照片時,我非常感慨。其實喇嘛們的生活并不像我們想象中那樣森嚴無趣,他們在不斷接受著新鮮的事物,他們過生日時不僅也吃蛋糕,也更如城市中的年輕人一樣快樂無憂。采訪中我提到了這張照片,楊延康說這蛋糕就是給他自己過生日呢,那些喇嘛都是他的好朋友。

在拍攝的途中,楊延康從來就不懼怕陌生。陌生的鄉村,陌生的人群,陌生的語言都阻隔不了他與當地人的溝通。他說到一個地方拍照其實是有技巧的,他的技巧就是“賴”。開始別急著拍,因為太著急容易引起當地居民的反感。最好是先跟人交朋友,天南海北地聊天,聊熟了就去人家里作客,到了晚上也不走,順其自然住在老鄉家里。這樣一次次就成朋友了。楊延康說他在西藏住在小喇嘛的家里,還幫小喇嘛洗衣服做飯,動不動還要批評他們,逼他們睡覺前一定要洗腳。

我問楊延康,這么多年的漂泊,有沒有什么事情是最讓他感動的。楊延康沉思了好久,說其實最讓他感動的就是那些鄉民、喇嘛們在他鏡頭前露出純真的笑臉,每一聲問候,每一杯酥油茶,每一張照片都曾讓他大受感動。

“十年樹木,一年只能種蘿卜”

自從“流金歲月”這個欄目開設以來,每一個接受雜志采訪的成功攝影師,都有一個共同點,那就是堅守。這期采訪楊延康,他同樣談到了這個話題。

楊延康說,一年兩年最多種個蘿卜白菜,沒有十年八年的時間,不可能種出參天大樹。現在很多攝影人手里都有點閑錢,以往只有專業攝影師才涉及的題材,也成為越來越多攝影愛好者熱衷的采風地點。例如西藏,現在進藏不像以前那樣困難,所以每年的藏歷節日,總會從全國各地涌來數不盡的攝影人。他們搶鏡頭、占角度、爭位置,比攝影記者還忙碌。不過在楊延康看來,這些來西藏的人,所拍根本就不是西藏,或者說是不完整的西藏。確實,從楊延康的《藏傳佛教》里,對那些大場景的描寫少之又少。而更多是喇嘛們的簡單生活,以及從這些簡單中透出的真實哲理。

楊延康有一個理論,如果你去拍高蹺,那些穿著傳統服裝的高蹺表演者肯定吸引鏡頭,所有的攝影人都會盯著那些演員拍,這時候所有人拍攝的其實并不是高蹺,而是“某某時間某某地點的一場高蹺演出”。如果要拍高蹺,那么不僅要拍演員表演時候的樣子,還要拍演員換下戲裝,平時的樣子,要住到高蹺演員家里去體驗他們的生活,了解他們與鄰居、與村民的關心,有必要時甚至自己也要學習踩高蹺。

當然,我們大多的攝影愛好者不可能像職業或者自由攝影師一樣工作。我們只有利用假期出來曬曬太陽,楊延康的十年樹木理論是不是太苛刻。沒錯,是有些過高要求普通的攝影人。不過,從另一個層面理解,其實楊延康給我們指出了一個民俗攝影的創新點——從場面之外的更多細節反映重點。

“擺還是抓,這問題很業余”

《藏傳佛教》組照里有一張非常著名的照片——“抱鴿子的女尼”,畫面中一位面容肅穆的女僧人,全身披著佛袈,懷抱著一只白鴿立于青稞地里。由于這張照片太過完美,太有戲劇感和儀式感。所以中國攝影界中的很多人開始熱議,討論這張照片是不是“擺”出來的。楊延康毫不隱諱地承認了這一點,并更毫不顧忌地說:“攝影已經發展到如此時代,現在我們還在討論擺和抓的問題,太業余了”。我贊同楊延康的說法,自小我們就在背誦定義和公式,默默無聞的我們,卻總是被那些勇于打破常規的成功者而震撼。況且這些定義真的是真理嗎?它們制定的時候可沒經過我們同意。

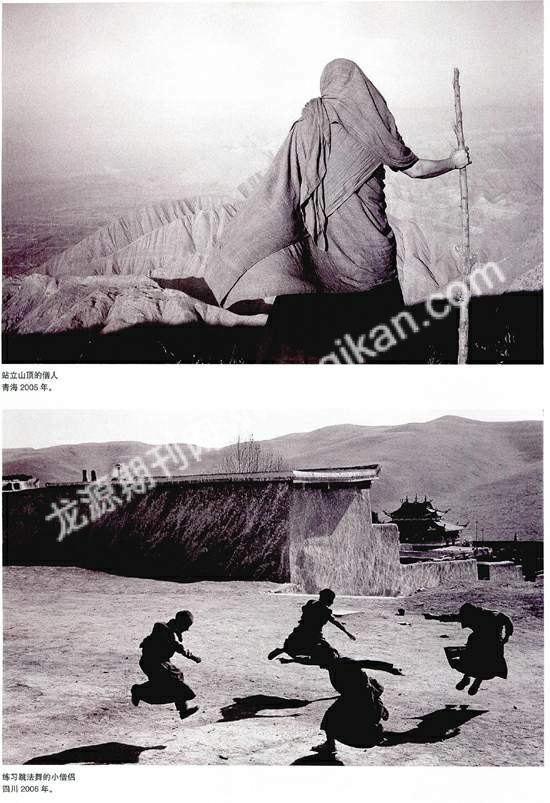

我喜歡楊延康的這張“抱鴿子的女尼”,我還喜歡“站立山頂的僧人”和“刷僧房的四個小僧人”。應該說我喜歡楊延康照片中人物的靜謐和莊嚴,無論是人們倚墻而寐,或是躍起的瞬間,都有一種史詩般沉重而悲傷的情緒,這種表情和狀態是“擺”不出來的。可能這也是吸引楊延康一次次去藏地尋找的理由。他說這些人這些畫面很純粹,很雋永。這也是楊延康作品的特點。

“信仰”

“此刻!我站在首屆沙飛攝影獎的領獎臺上,又高興又慚愧!我深知沙飛攝影獎的厚重,也懂得感恩厚愛我的人們給予我在攝影上執著追求的肯定!但我又慚愧地知道,在中國還有更多比我優秀的攝影師。

沙飛導師的生命如同一粒沙子飛走了,可他的精神、他的影像在延續他的生命!在鼓舞著追求攝影理想的人們!

攝影是一種責任、一種見證、一份體驗和感動!沙飛攝影精神給予我更大的鼓舞和信念。

我將一如既往如圣徒般忠誠于攝影,行走在路上,用更優秀的影像來回報生活。”這是楊延康在2007 年獲得首屆“沙飛攝影獎”時的感言。

沙飛是中國20 世紀具有開創意義的著名攝影家,他的影像是近一個世紀以來中國人視覺記憶的重要憑證。沙飛以其高度的人道主義情懷和富于探索精神的攝影創作,留下了一筆寶貴的影像資源。他利用攝影語言關注社會和人類自身命運的精神,成為激勵后人從事這一事業的原動力,同時也是沙飛攝影獎的設立基礎。

出于嚴格的學術標準,沙飛攝影獎不接受個人申請,所有參選人都由來自不同領域的專家、學者、攝影家、評論家、策展人組成的提名委員會推薦。當楊延康得知自己被著名攝影家姜健推薦為候選人的時候,意外之余,首先想到的便是將自己近20 年的兩組作品《陜西鄉村天主教》和《藏傳佛教》集合起來,各自挑選25 幅,共50 幅,申報主題是“信仰”。