箕狀斷陷湖盆裂陷期層序地層及沉積演化

——以松遼盆地西南緣奈曼凹陷九佛堂組下段為例

劉曉麗,裴家學,蔡國鋼,郝 亮,楊 雪,何紹勇,劉海艷,王智勇,李秀明,秦喜春,范家銘,李 麗

( 中國石油遼河油田分公司 勘探開發研究院,遼寧 盤錦 124010 )

0 引言

中國東部廣泛發育中新生代單斷箕狀湖盆[1-5],湖盆內各構造帶構造活動強弱不同,導致沉積體系組合具有差異[6-9],受控于構造特征和優勢沉積相帶的配置,湖盆內發育多種類型的巖性油氣藏,自湖盆邊緣向湖盆中心呈連片發育模式[10-11],巖性油氣藏勘探成為中國陸上重要的油氣勘探領域。

在巖性油氣藏勘探中,層序地層研究及沉積砂體空間展布預測是關鍵[12-14]。人們探討中國東部陸相單斷式湖盆層序地層劃分、層序格架及沉積充填樣式,對陸相湖盆層序的地層格架及其內部構成模式提出不同觀點,而部分學者沿用Vail的劃分方案和研究方法,識別盆地的地形坡折帶和湖泛面,將一個沉積層序細分成低位、湖侵和高位體系域,但受構造活動影響,出現層序結構不完整、體系域缺失的特征[15-16]。陸相斷陷湖盆受邊界斷層幕式活動控制、多物源影響,湖平面變化存在“二段式折線”模式,由快速上升轉為快速下降,缺少相對穩定階段,應用經典的層序地層學劃分方法存在局限性[17-18],采用T-R沉積旋回劃分方法更為適用[19-21]。單斷式湖盆多幕、多期次構造活動不僅控制層序內部構成,也造成層序結構及沉積充填樣式復雜性。王華等認為構造因素在陸相斷陷盆地層序形成中具有首要的控制作用,提出斷坡帶型、彎折帶型、樞紐帶型或斜坡型3種層序結構樣式[22]。張自立等提出補償順向多級斷階型、補償斷裂坡折型等9種層序結構樣式[23]。

人們研究奈曼凹陷九佛堂組下段的地球化學特征、沉積儲層特征[24-30],但受資料限制,研究局限于西部陡坡帶N1塊,對奈曼凹陷整體的層序地層未能系統開展,對層序格架下的沉積砂體展布及演化特征認識不清。奈曼凹陷是受多物源影響的小型斷陷湖盆,地形坡折帶不發育,筆者采用T-R(湖進—湖退)的層序劃分方法,在研究區測井、錄井、巖心及測試分析等基礎上,建立奈曼凹陷九佛堂組下段高精度層序地層格架,并結合地震相、古地貌、地震屬性等資料精細刻畫沉積體,明確九佛堂組下段沉積演化規律,指導研究區白堊系九佛堂組下段優勢儲層預測,為研究區巖性油氣藏勘探提供依據。

1 區域地質概況

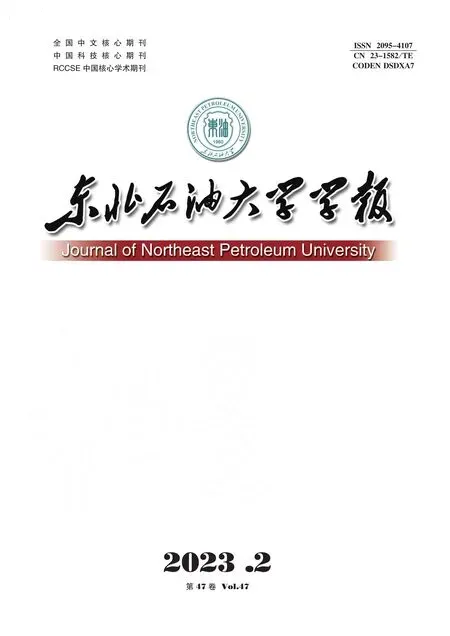

松遼盆地是中國東北地區大型的含油氣盆地[31-32](見圖1(b)),具有早期斷陷、晚期坳陷的“二元結構”特征[33],其構造演化經歷初始斷陷期(火石嶺組)、強斷陷期(沙河子組及營城組)、斷拗轉換期(登婁庫組)、拗陷期(泉頭組及嫩江組)[34-36]。在早期斷陷階段,松遼盆地西南緣發育多個相對獨立的單斷箕狀湖盆[37-38],主力含油層位為強斷陷期的九佛堂組(相當于沙河子組),已發現多種油氣藏類型[39]。

圖1 奈曼凹陷構造位置及地層柱狀圖Fig.1 Structure location distribution and stratigraphic colnmn of Naiman Depression

奈曼凹陷是松遼盆地西南緣一個中生代早白堊世斷拗型凹陷(見圖1(b)),自下而上依次發育下白堊統義縣組、九佛堂組、沙海組、阜新組和上白堊統、新生界(見圖1(c))。構造演化主要經歷初始張裂期、快速裂陷期、穩定沉降期、抬升剝蝕期及拗陷期5個發育階段。義縣組沉積時期處于湖盆的初始張裂期,在區域性地幔隆起背景下,地殼上部呈現拉張應力環境,形成北東向展布的主干斷裂系統;九佛堂組沉積時期處于湖盆快速裂陷期,西邊界斷裂強烈活動,下降盤發育較大規模扇三角洲沉積體系,東部斜坡上發育一系列辮狀河三角洲沉積體系,形成奈曼凹陷主要的儲集巖;沙海組—阜新組沉積時期處于湖盆穩定沉降期,沉積厚層泥巖,形成奈曼凹陷區域性蓋層;阜新組沉積末期為湖盆抬升剝蝕期,凹陷北段地層大幅抬升并遭受剝蝕;晚白堊世至今構造活動減弱,為湖盆拗陷期,沉積層厚度小、粒度粗、泥巖不發育。

2 沉積相類型

九佛堂組下段沉積時期處于盆地的快速裂陷期,受控于邊界斷層的強烈活動,奈曼凹陷呈西斷東超的箕狀形態,東西兩側差異性沉降決定奈曼凹陷東、西構造帶發育不同的沉積相類型。通過鉆井、地震、測井及分析化驗資料綜合分析,確定九佛堂組下段沉積時期奈曼凹陷發育3種主要的沉積相類型:扇三角洲相、辮狀河三角洲相及湖泊相,其中扇三角洲相主要發育于西部陡坡帶,辮狀河三角洲相主要發育于東部斜坡帶。

2.1 扇三角洲相

九佛堂組下段沉積時期處于盆地的快速裂陷期,奈曼凹陷西側邊界斷層強烈活動,形成西高東低的地貌特點,西部高地長期出露地表并遭受風化剝蝕,緊鄰高地的下降盤在九佛堂組沉積期持續沉降,這種區域上的高低配置關系決定研究區西部陡坡帶的物源主要依賴西側高地的供給,為近岸短軸物源供給。通過巖性、粒度、沉積構造特征等分析,認為西部陡坡帶發育扇三角洲沉積相,可劃分為扇三角洲平原、扇三角洲前緣及前扇三角洲。

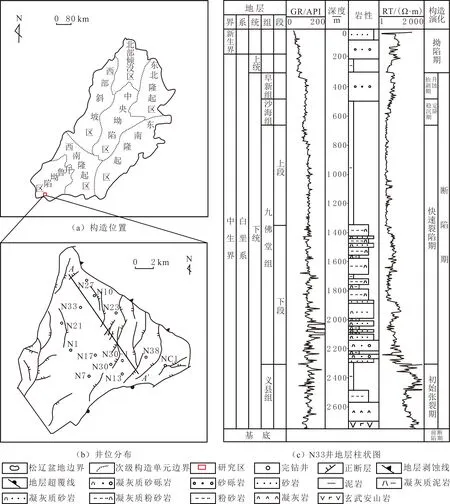

扇三角洲平原分布局限,在斷層下降盤邊緣呈條帶狀分布,在地震剖面上表現為楔形分布的雜亂的反射特征(見圖2(a)-Ⅰ)。鉆遇井比較少,僅在N27和N21井九佛堂組下段頂部見紫紅色、灰綠色泥質砂礫巖和紫紅色泥巖沉積(見圖2(b)-Ⅰ),說明當時的水體很淺或為陸上沉積,沉積環境為氧化環境。N27井鉆遇泛濫平原微相,測井曲線呈指狀、齒形(見圖2(c)-Ⅰ)。

圖2 奈曼凹陷扇三角洲沉積響應特征Fig.2 Sedimentary response characteristics of fan delta in Naiman Depression

扇三角洲前緣分布面積廣,與扇三角洲平原的地震相相比,地震剖面上常表現為前積反射(見圖2(a)-Ⅱ)到扇體前端平行弱反射的連續變化(見圖2(a)-Ⅲ)。扇三角洲沉積具有重力流及牽引流特征,巖性以巖屑砂巖和長石巖屑砂巖為主(見圖2(e)),分選中等,呈次棱—次圓狀,成分成熟度和結構成熟度較低,沉積構造為塊狀層理、粒序層理、平行層理,不發育大型交錯層理。分析鉆遇井特征,扇三角洲水下分流河道和前緣席狀砂分布廣,僅在少許井段鉆遇河口壩。

水下分流河道巖性粒度較粗,主要為砂礫巖、含礫砂巖和砂巖,單層厚度為20~30 m。垂向上為多個向上變細的正粒序疊加,層理以塊狀層理(見圖2(b)-Ⅱ)、粒序層理為主。自然電位和電阻率曲線呈齒狀箱型或漏斗型(見圖2(c)-Ⅱ)。扇三角洲水下分流河道是水上辮狀河道在水下的延伸,除具有水上辮狀河道能量高、遷移快、重力流等特點外,由于受湖水影響,攜帶的沉積物也受到多組水流的作用,粒度概率曲線以寬緩上拱式及復雜兩段式為主,N21井在1 880.33 m的粒度概率曲線為寬緩上拱式,懸浮總體為主,滾動和跳躍總體不發育,粒度中值Φ在1.0~8.0之間,反映重力流沉積;N1井在2 359.24 m的粒度概率曲線為兩跳一懸式,跳躍總體由兩個次總體組成,跳躍總體占比為70%~80%,懸浮總體占比為20%~30%,懸浮總體與跳躍總體的交會點的Φ在2.0~3.0之間,反映水流能量高、遷移快;同時,所攜沉積物受湖浪、湖流等多向、多組水流影響,是扇三角洲水下河道有別于其他三角洲穩定的水下分支河道的重要沉積特征(見圖2(d)-Ⅰ)。

河口壩砂體發育于水下分流河道前端,零星發育,巖性較粗,厚度較大。整體呈下細上粗的反韻律,由下向上依次為粉砂巖、砂巖、砂礫巖,厚度為15~30 m,測井曲線為鐘形(見圖2(c)-Ⅲ)。N1井在2 124.88 m的粒度概率曲線為一跳一懸夾過渡式(見圖2(d)-Ⅱ),滾動總體不發育,跳躍總體占比在30%左右,斜率為50°~70°,過渡帶占比為40%~50%,分選中等,Φ在1.5~3.0之間,懸浮總體占比為20%~30%,反映河口區中等能量的動蕩水流沉積環境。

席狀砂發育于河口壩前方,受湖浪作用較強,由水下分流河道及河口壩等砂體改造遷移連片而成。研究區扇三角洲席狀砂分布廣但厚度薄,單層厚度為2~7 m。巖性粒度較細,多為細砂巖、粉砂巖,碎屑顆粒磨圓較好,巖性為深灰色凝灰質泥巖和淺灰色凝灰質粉—細砂巖間互層,見波狀層理、變形層理(見圖2(b)-Ⅲ)。測井曲線以指狀為主(見圖2(c)-Ⅳ)。

前扇三角洲亞相以灰色、深灰色泥巖夾薄層灰色細砂巖、粉砂巖。發育水平層理和變形層理,含碳屑,可見同生黃鐵礦。電阻率曲線以低幅齒狀為主,偶見指狀(見圖2(c)-Ⅴ)。

2.2 辮狀河三角洲相

奈曼凹陷東部斜坡帶斷裂活動弱,地層產狀平緩,整體處于淺水沉積環境,主要接受來自南、東方向的辮狀河流的物源供給,在低緩斜坡區發育辮狀河三角洲沉積體系,可劃分為辮狀河三角洲平原、辮狀河三角洲前緣及前辮狀河三角洲。

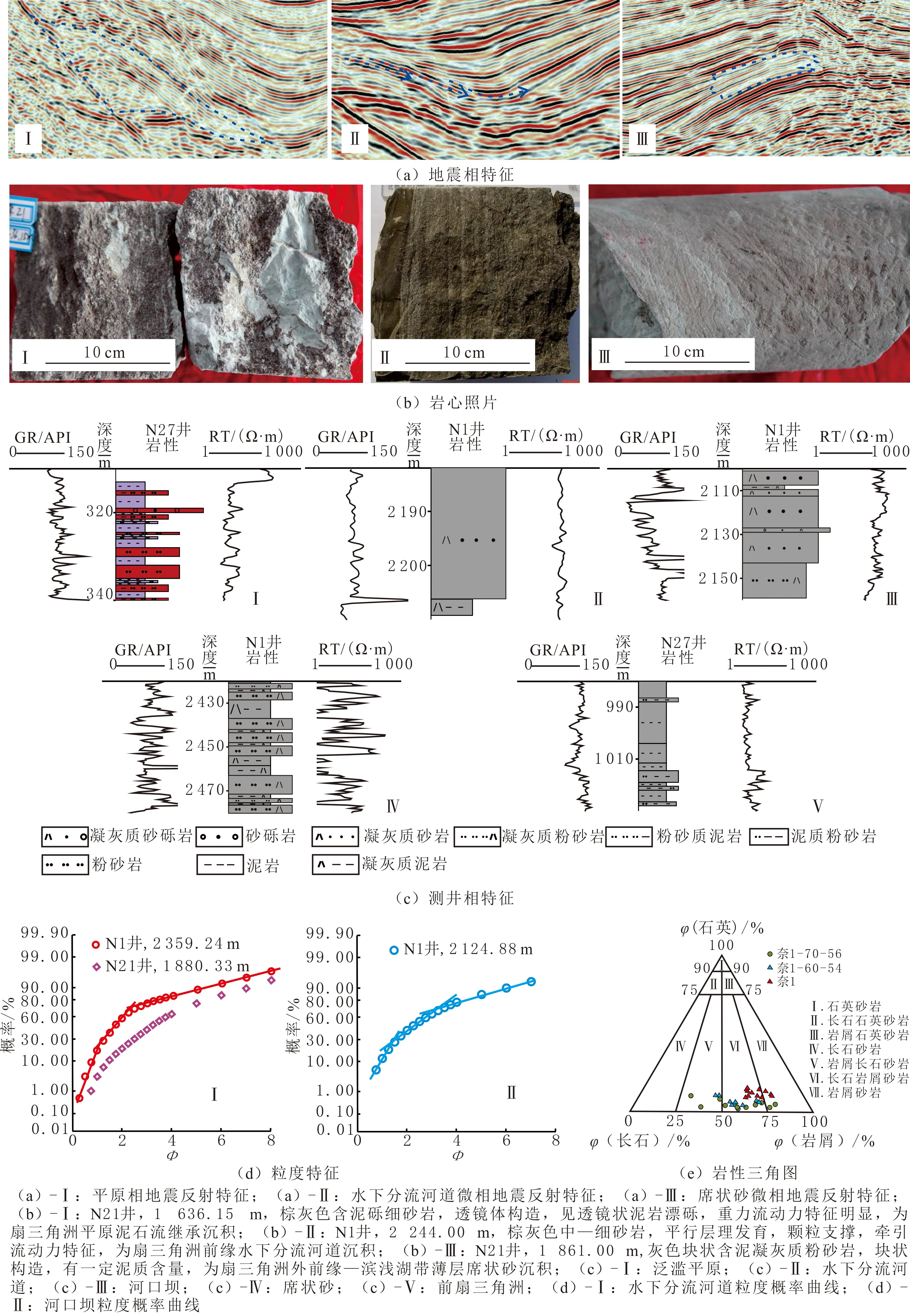

由于后期構造抬升,該區辮狀河三角洲平原亞相遭受剝蝕,僅在東部有少量殘余,在地震剖面上表現為雜亂的反射特征(見圖3(a)-Ⅰ)。NC1井九佛堂組下段鉆遇紫紅色、灰綠色泥巖同砂礫巖互層沉積,為辮狀河三角洲平原分流河道微相,測井曲線呈箱形(見圖3(c)-Ⅰ)。

圖3 奈曼凹陷辮狀河三角洲沉積響應特征Fig.3 Sedimentary response characteristics of braided river delta in Naiman Depression

辮狀河三角洲前緣亞相分布面積廣,地震剖面上常表現為連續的弱振幅反射特征(見圖3(a)-Ⅱ和3(a)-Ⅲ)。與扇三角洲沉積構造特征不同,辮狀河三角洲以牽引流沉積特征為主,巖性為巖屑砂巖(見圖3(e)),分選中等,呈次棱—次圓狀,成分成熟度和結構成熟度較低,沉積構造類型豐富,發育塊狀層理、大型交錯層理、波狀層理、平行層理。分析鉆遇井特征,發育廣泛的辮狀河三角洲水下分流河道和席狀砂,同時發育一些規模較小的河口壩。

水下分流河道主要為灰色、深灰色細砂巖、粉砂巖與灰色泥巖互層,單層厚度為10~30 m,總體呈“砂包泥”特征,發育塊狀層理(見圖3(b)-Ⅰ)、大型交錯層理(見圖3(b)-Ⅱ)和沖刷面等沉積構造,其中大型交錯層理發育是辮狀河三角洲區別于扇三角洲的重要標志。自然伽馬曲線呈齒狀,自然電位曲線特征不明顯,電阻率曲線呈箱狀、齒狀(見圖3(c)-Ⅱ)。辮狀河三角洲前緣水下分流河道的流量受平水期和洪水期變化影響較大,粒度概率曲線為一跳一懸夾過渡式,可細分為兩類,即N38井在1 257.70 m的粒度概率曲線為第一類,滾動總體不發育,跳躍總體占比在10%左右,斜率為50°~70°,過渡帶占比為30%~40%,Φ在1.5~2.5之間,分選中等,懸浮總體發育,占比為50%以上,反映平水期水流進入湖盆后能量降低的水動力特征特點;N38井在1 058.83 m的粒度概率曲線為第二類,跳躍總體占比低于10%,過渡帶占比為20%~30%,Φ在1.5~4.0之間,分選差,反映洪水期水體比較動蕩、泥沙混雜、快速堆積的特征(見圖3(d))。

辮狀河三角洲河口壩厚度較扇三角洲河口壩薄,巖性細。整體呈反韻律特征(見圖3(b)-Ⅲ),由下向上依次為粉砂巖、細砂巖,厚度為3~5 m,測井曲線為鐘形(見圖3(c)-Ⅲ)。粒度概率曲線為一跳一懸夾過渡式(見圖3(d)-Ⅱ),滾動總體不發育,跳躍總體占比在5%左右,過渡帶占比為30%~40%,Φ在1.5~2.0之間,分選中等,懸浮總體發育,占比為50%以上,反映波浪作用較弱的特征。

席狀砂粒度較細,以粉砂巖為主。垂向上表現為深灰色凝灰質泥巖和淺灰色凝灰質粉細砂巖薄互層(見圖3(c)-Ⅳ),其頂部受后期水流和波浪的改造,可見波狀層理、炭質紋層發育。

前辮狀河三角洲亞相以灰色、深灰色泥巖夾薄層灰色細砂巖、粉砂巖,總體呈“泥包砂”特征。電阻率曲線以低幅齒狀、指狀為主(見圖3(c)-Ⅴ)。

2.3 湖泊相

湖泊相沉積主要發育于奈曼凹陷中央洼陷帶,平行于湖盆的長軸方向呈條帶狀展布,同前三角洲相似,不易區分。地震反射具有席狀外型、平行反射結構,同相軸連續性好。巖性以厚層灰色、深灰色泥巖、粉砂質泥巖為主,夾薄層灰色粉砂巖,發育水平層理,細層呈直線狀、相互平行,反映與層面相平行的特點。

3 層序地層格架及特征

層序地層格架研究是巖性油氣藏勘探的有效方法[14]。在奈曼凹陷沉積構造史發育的基礎上,利用元素、地震、鉆測井等資料,識別T-R層序關鍵界面,分析層序構成樣式,奈曼凹陷九佛堂組下段為一個三級T-R旋回,包括兩個體系域,分別為湖進體系域與湖退體系域。

3.1 層序關鍵界面識別

陸相斷陷湖盆中的湖進、湖退沉積旋回,存在3個重要的物理界面,分別為層序的底界面(SB1)、頂界面(SB2)及層序內部湖進和湖退的轉換面(mfs)[21]。層序界面識別根據地震剖面、野外露頭反映的不整合面,以及錄井巖性、測井曲線等資料展現的沉積突變面或間斷面[16,40]。張立強等認為層序邊界處具有鏡質體反射率(Ro)突變,總有機碳(TOC)、微量元素含量存在低谷等特征[41],可以作為層序界面識別標志。

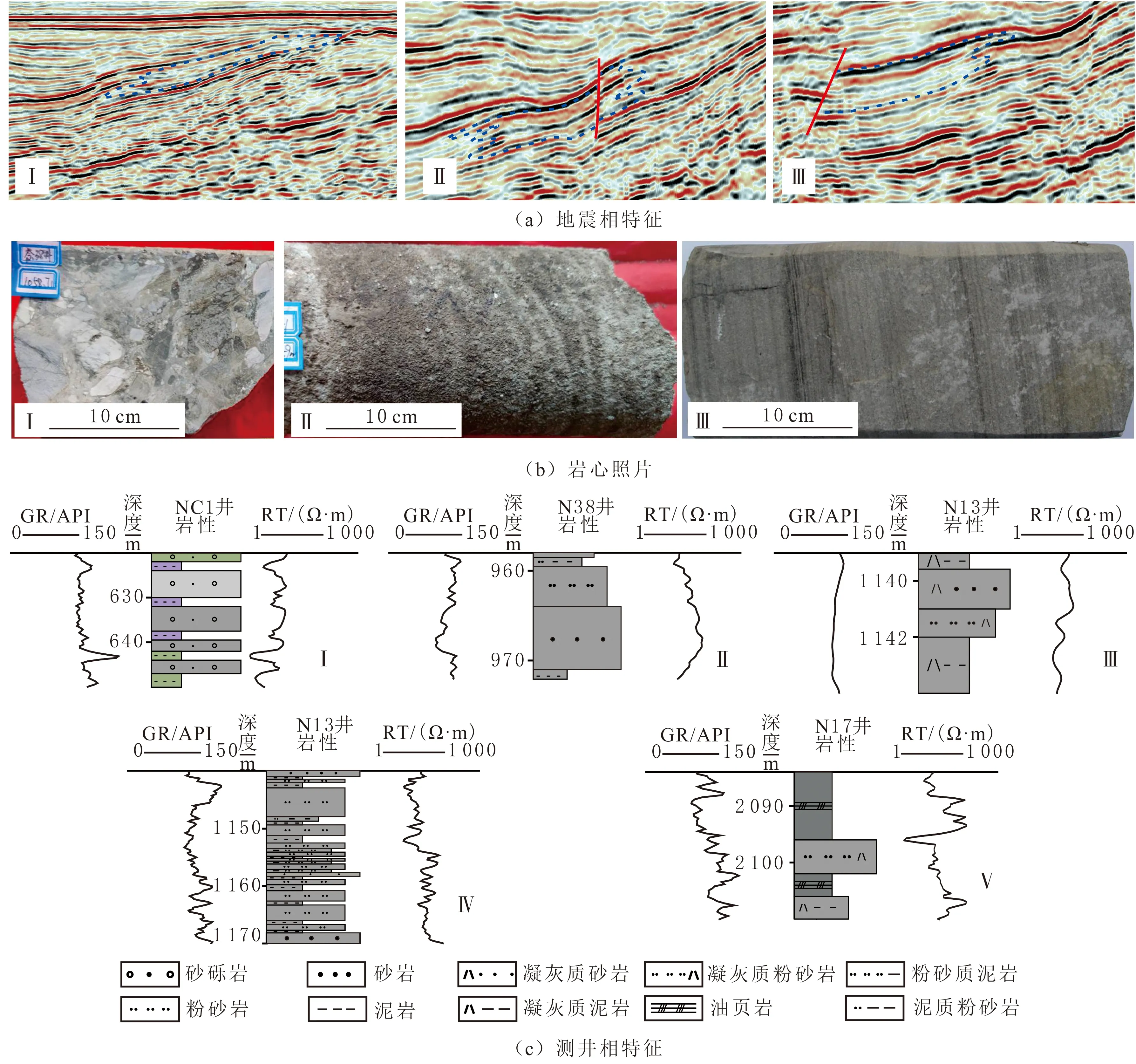

3.1.1 地球化學特征

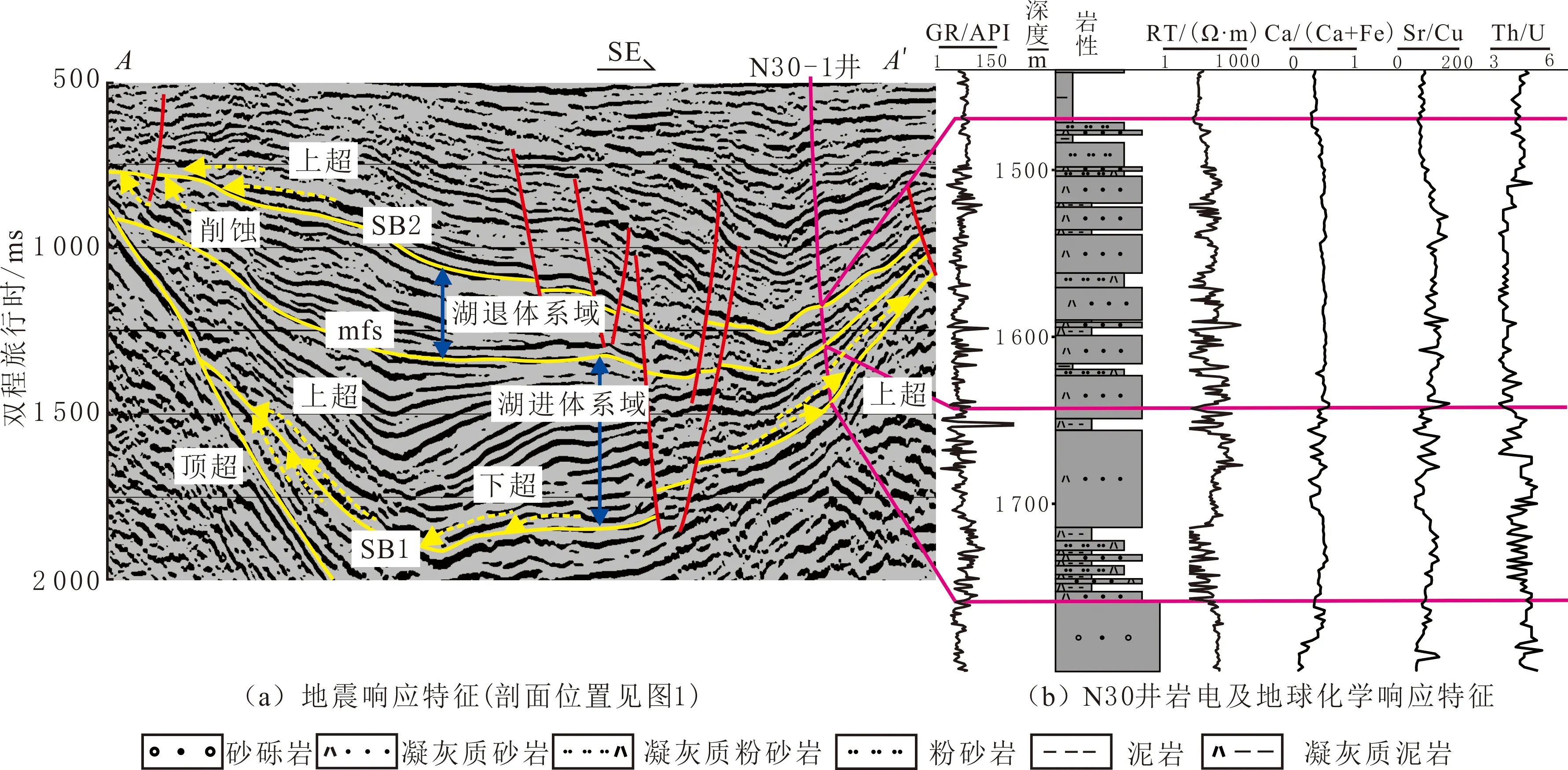

通常微量元素比值可以進行古環境恢復,Ca/(Ca+Fe)可以指示古鹽度特征,咸水環境的Ca/(Ca+Fe)>0.8,淡水環境的Ca/(Ca+Fe)<0.4,半咸水環境的Ca/(Ca+Fe)介于0.4~0.6。Sr/Cu可以指示古氣候特征,濕潤環境的Sr/Cu<10,干燥環境的Sr/Cu>10[42]。Th/U可以有效指示沉積時的氧化還原環境,強還原環境的Th/U<4,還原環境的Th/U介于4~10,弱氧化—還原環境的Th/U介于10~30,氧化環境的Th/U>30[43]。由于巖心地球化學分析數據點比較少且較為離散,不能反映元素含量在垂向上的變化,因此選用全井段元素信息的元素錄井及自然伽馬能譜測井資料識別分析層序界面。

N30井九佛堂組下段(九下段)微量元素比值變化趨勢比較明顯(見圖4),整體上,奈曼凹陷九下段沉積時期,Ca/(Ca+Fe)介于0.4~0.7,屬于半咸水環境;Sr/Cu介于36~148,為干燥環境;Th /U介于3~6,屬于還原—強還原環境。縱向上,九下段沉積初期,Ca/(Ca+Fe)介于0.43~0.70,平均為0.58;Sr/Cu介于62~115,平均為86;Th/U介于3.60~4.75,平均為4.27,說明九下段沉積初期氣候干熱,為半咸水還原環境。1 640 m附近Ca/(Ca+Fe)降為0.396,Sr/Cu降為39,Th/U降為3.9,說明九下段沉積中期氣候干旱,相對于九下段沉積初期偏濕潤,水體咸度降低,偏淡水,水體深度加深,水體底部為強還原環境,對應層序界面mfs。九下段沉積晚期,Ca/(Ca+Fe)介于0.52~0.68,平均為0.64;Sr/Cu介于76~143,平均為102;Th/U最高達到4.7,說明九下段沉積晚期氣候干熱,水體咸度增加,水體逐漸變淺,水體底部由強還原環境變為還原環境。

圖4 奈曼凹陷九下段層序界面及響應特征Fig.4 Sequence interface and response characteristics of the Jiufotang Formation lower member in Naiman Depression

3.1.2 巖電特征

層序底界面(SB1)對應九佛堂組和義縣組分界面。該界面是一個區域性不整合面,界面特征比較明顯(見圖4(b))。地震剖面上表現為上超反射特征;巖性特征上,界面之上是凝灰質粉砂巖夾薄層泥巖互層,單砂層厚度為2~6 m,界面之下巖性較為復雜,為大套角礫巖、砂礫巖、火山巖或鹽巖,單層厚度為5~25 m;測井曲線在界面上有明顯的突變,電阻率曲線向上由微齒化箱型變為鋸齒狀,聲波和自然伽馬向上整體變大。

最大湖泛面(mfs)在整個凹陷廣泛發育,地震剖面上表現為穩定的強反射特征。界面上、下準層序組疊加樣式發生轉化,界面之下為退積式準層序組,自下向上沉積物粒度逐漸變細,砂巖厚度不斷減薄,泥巖厚度不斷增大,在自然電位曲線上表現為漏斗形;界面之上為進積式準層序組,自下向上粒度逐漸變粗,砂礫巖厚度增大,泥巖厚度減薄,砂泥比降低,在自然電位曲線上表現為鐘形—箱形的復合形式,電阻率明顯增大,聲波變小。

層序頂界面(SB2)對應九佛堂組下段和九佛堂組上段分界面。地震剖面上是一個局部的不整合面(見圖4(b)),局部地區九上段地層超覆于九下段頂界;巖性特征上,界面之上是砂礫巖、砂巖夾紫紅色、灰色薄層泥巖,單砂層厚度為10~20 m,界面之下為凝灰質砂巖夾薄層泥巖,單砂層厚度為1~4 m;測井曲線界面處有明顯的突變,電阻率突然變小,聲波和自然伽馬突然變大。

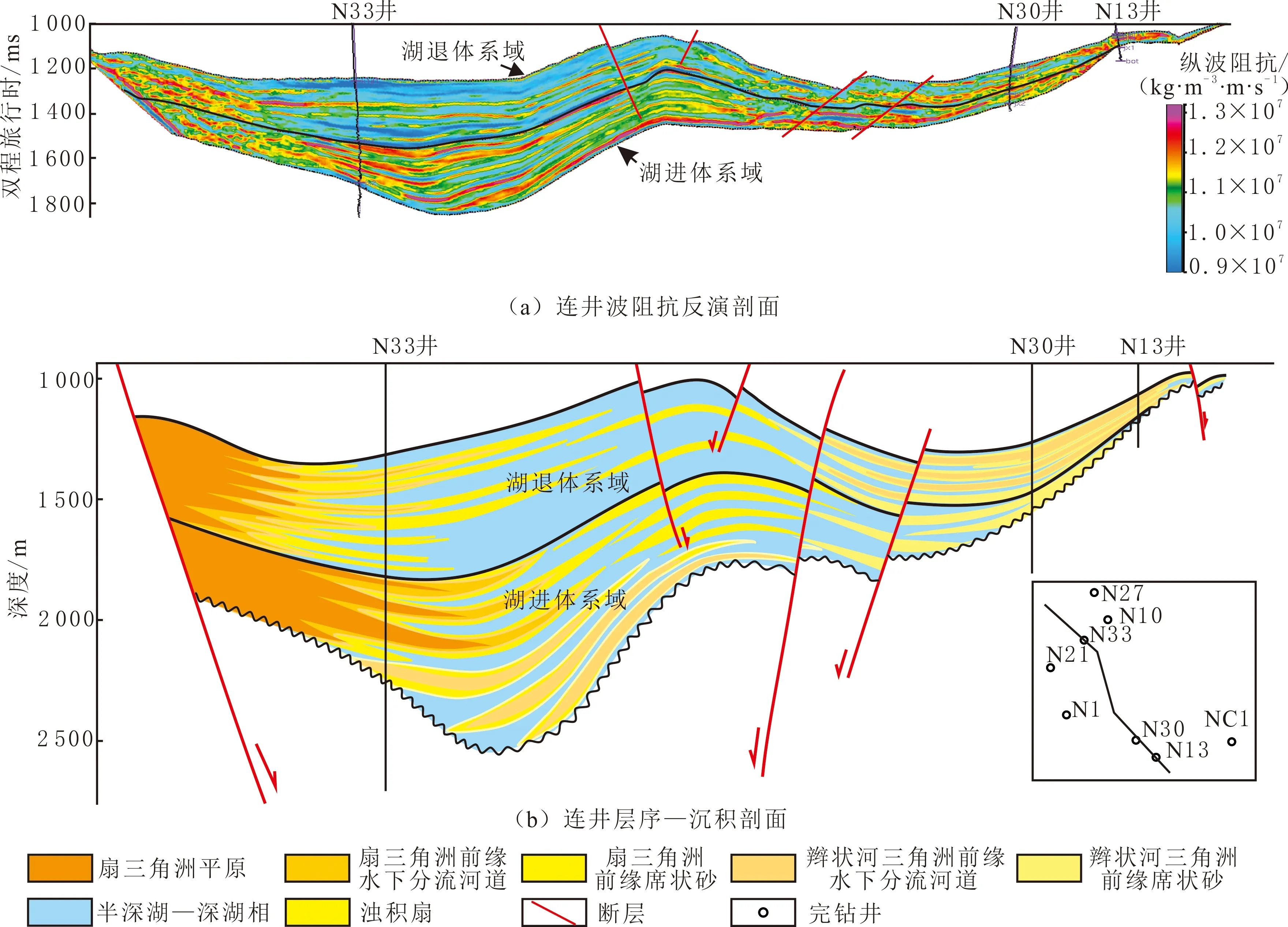

3.2 連井層序地層格架

連井地震層序格架是識別盆地層序地層學結構、研究層序要素空間展布規律的基礎。在三級層序劃分上,選取層序完整、沉積現象豐富的重點井建立剖面格架,井—震資料結合,在鉆井—地震剖面上對層序界面進行聯合識別和追蹤,建立連井層序地層格架(見圖5)。

圖5 奈曼凹陷九佛堂組連井層序地層格架Fig.5 Interwell sequence stratigraphic framework of Jiufotang Formation in Naiman Depression

湖進體系域(T)發育時期,由于湖盆快速裂陷,湖盆規模擴大,西側以控盆斷層為邊界,東側至N13井附近,沉積中心偏向陡坡帶一側,位于N33井附近,厚度由沉積中心向東西斜坡方向逐漸減薄。地層結構為退積式,盆地西側以控盆斷層為邊界,發育扇三角洲沉積體,近西部斷層處巖性以砂礫巖為主,砂體規模大,向沉積中心逐漸轉變為中細砂巖,直至泥巖夾粉砂巖沉積,盆地東側發育辮狀河三角洲沉積體,粗粒沉積范圍小,巖性以細砂巖、粉砂巖為主,向湖盆中心砂體迅速尖滅。

湖退體系域(R)發育時期,湖盆持續裂陷,沉積中心向西南方向遷移,地層結構為進積—加積式。盆地西側以控盆斷層為邊界,近西部斷層處巖性以砂礫巖為主,砂體規模變小,向沉積中心迅速相變為泥巖夾粉砂巖沉積;盆地東側邊界在N13井以南,巖性以細砂巖為主,局部可見薄層砂礫巖,砂體延伸遠,發育規模大。

4 沉積演化

在勘探程度較高的區塊,以巖石學特征、砂巖厚度百分比表征沉積砂體展布。奈曼凹陷探井數量少,根據鉆井特征,無法進行整體的沉積相展布,以“構造控相、溝谷控扇”沉積學原理為指導,以古地貌特征恢復、地震相分析為主,結合少量的巖心試驗分析確定物源方向,通過地震屬性精細刻畫沉積砂體,揭示各層序格架下沉積相展布特征。

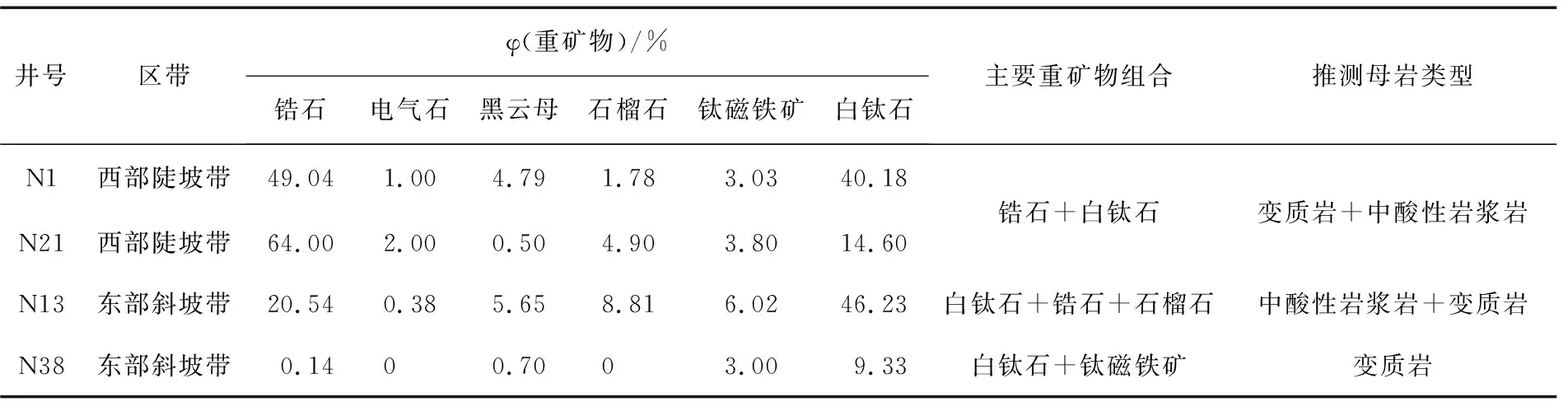

奈曼凹陷九下段4口井的重礦物分析見表1,由表1可知,奈曼凹陷九下段砂巖重礦物表現出穩定礦物體積分數高于不穩定礦物體積分數的特點,其中穩定礦物中鋯石、白鈦石的體積分數較高,反映奈曼地區主體部位的碎屑物質具有一定搬運距離。西部陡坡帶N1井鋯石、白鈦石、黑云母體積分數較高,鋯石的體積分數在24.00%~66.90%之間,平均為49.04%;白鈦石的體積分數在26.70%~56.60%之間,平均為40.18%,反映母巖是西部剝蝕區的變質巖及中酸性巖漿巖組合。東部斜坡帶N13井鋯石、白鈦石、石榴石體積分數較高,鋯石的體積分數在5.20%~40.20%之間,平均為20.54%;白鈦石的體積分數在14.30%~93.10%之間,平均為40.18%,反映母巖是東部的變質巖及中酸性巖漿巖組合,其中以變質巖供給比例較大。東部斜坡帶N38井鋯石、鈦磁鐵礦體積分數較高,白鈦石的體積分數在0~57.45%之間,平均為9.33%;鈦磁鐵礦的體積分數在0~12.50%之間,平均為3.00%,反映母巖主要是東部的變質巖,N38、N13井的物源來自東部不同的母巖區。

表1 奈曼凹陷九佛堂組陸源重礦物和自生礦物體積分數統計Table 1 Statistics of the percentage content of terrestrial heavy minerals and authigenic minerals of Jiufotang Formation in Naiman Depression

研究區古地貌特征見圖6,奈曼凹陷九佛堂組沉積時期處于盆地的快速裂陷期,沉積前古地貌表現為西陡東緩的特征。西側邊界斷層強烈活動,形成西高東低的地貌特點,西部高地長期出露地表并遭受風化剝蝕,緊鄰高地的下降盤在九佛堂組沉積期持續沉降,這種區域上的高低配置關系決定研究區西部陡坡帶的物源主要依賴西側高地的供給,為近岸短軸物源。N1—N38—N21井一線發育水下低凸,其兩側各發育一個順斜坡方向的古溝槽,是主要的砂體輸送通道,控制西部陡坡帶兩個主要扇體的發育。東部斜坡帶斷裂活動弱,地層產狀平緩,整體處于淺水沉積環境,在N13及N38井處各有一個低幅度的溝槽,是該構造帶主要的砂體輸送通道,控制東部斜坡帶兩個主要扇體的發育。

湖進體系域時期,湖盆處于強斷陷期,西側邊界斷層活動強烈,大量風化剝蝕的碎屑物質堆積在山前地帶,為西部陡坡帶提供充足的物源;同時,受斷層的幕式活動影響,西部陡坡帶不斷產生新的可容空間,在斷層下降盤發育多個扇三角洲沉積體(見圖6(a)),其中,在N1及N33井區的兩個扇三角洲范圍最大,N27井區發育一小型扇三角洲體。N1及N33井區的兩個扇體之間發育一個水下低凸起,由于地勢較高,阻礙水系通過,水下分流河道砂體不發育,沉積厚度薄,兩個扇體前緣席狀砂在此交匯。在低凸起的兩側各發育一個順斜坡方向的古溝槽,是主要的砂體輸送通道,沉積厚度大,沉積物粒度粗,以水下分流河道砂體為主。東部斜坡帶古地形整體較平緩,碎屑物質主要由多條山區辮狀河流攜帶入湖,南側N13井區物源充足,形成較大范圍的辮狀河三角洲,由于地形寬緩,經古溝槽輸送的砂體斜坡區卸載,形成粒度細、厚度薄、大面積連片分布的水下分流河道砂體。N38井區物源相對較少,古地貌地形平緩,可容空間小,攜砂的辮狀河入湖后水動力迅速減弱,沉積物入湖后,受頂托作用影響,快速沉降,沉積體向湖盆內延伸短,辮狀河三角洲發育規模較小。

湖退體系域時期,沉積中心向南遷移,兩側斜坡帶以扇三角洲、辮狀河三角洲沉積為主,由于古地貌及物源供給發生明顯變化,扇體發育的位置和規模同湖進體系域有明顯差別。同湖進體系域相比,扇三角洲整體上分布范圍變小。在N1井區發育的扇三角洲范圍最大,N33及N27井區各發育一小型扇三角洲體,N1及N33井區的兩個扇體之間為水下正向地形區,但分布范圍變小,兩側的古溝槽是主要的砂體輸送通道。東部斜坡帶南側N13井區物源供給減少,三角洲前緣向湖盆延伸距離短,在研究區內展布范圍小,N38井區物源供給相對充足;同時,由于發育多個NE向小型正斷層,使東部斜坡帶地形高差增大,有利于砂體運移,形成長軸方向的辮狀河三角洲沉積,沉積物向湖盆延伸較遠,扇體發育規模大。

5 結論

(1)奈曼凹陷九佛堂組下段為1個T-R旋回,分為2個體系域,分別為湖進體系域與湖退體系域。層序的底界面(SB1)、頂界面(SB2)及最大湖泛面(mfs)處地球化學特征及巖電特征具有明顯變化。

(2)奈曼凹陷主要發育扇三角洲、辮狀河三角洲和湖泊相 3 種沉積相類型。西部陡坡帶扇體為近岸短軸物源,具有重力流及牽引流特征,為扇三角洲沉積相;東部斜坡帶扇體為長軸方向的物源,以牽引流特征為主,為辮狀河三角洲沉積相。

(3)湖進、湖退體系域時期,扇體發育的位置和規模明顯不同。湖進體系域時期,西部陡坡帶扇三角洲發育規模大,東部斜坡帶辮狀河三角洲發育規模較小;湖退體系域時期,西部陡坡帶扇三角洲發育規模小,東部斜坡帶辮狀河三角洲發育規模大。