對第四期《文學自由談》的隨想

常有讀者向我們表示,對鄙刊所發文章,他們每篇都看。這話我們是相信的,并由此生出努力編刊的動力。今接哈爾濱讀者閻德喜先生寄回上期《文學自由談》,翻開一看,大為感動,又一位“每文皆看”的讀者!而令人意外的是,閻先生不僅對此期文章每篇都看了,而且還都有“看法”。密密麻麻的鋼筆字,寫在刊物空白處,句句都有真誠在。我們摘要錄出,以示對閻先生和廣大讀者的敬意和謝意。

編輯先生:

前不久,從書店購得今年第4期《文學自由談》,讀得津津有味。讀時,把自己的意見、感想以及與此有關的問題寫在了文章的空白處。我的意見屬于隨想性質,性之所至,任意發揮,一吐為快。有時也自說自話,旁逸斜出,離題遠矣。總之,這些意見難入方家法眼,只是“自娛自樂”耳。考慮到編輯部通常都想了解自己的刊物在讀者中的反應,也為了感謝編輯的辛勤勞動,不揣淺陋,特把寫有意見的《文學自由談》寄回。

不知此舉恰當否?純粹是出于至誠,幸勿見笑。編綏

讀者閻德喜09年8月26日

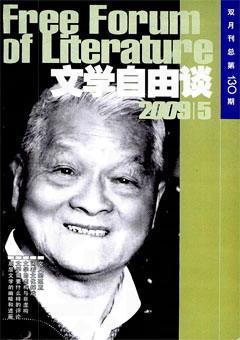

一、《遙祭何滿子先生》(本刊編輯部):

讀《遙祭何滿子先生》有感:

揮筆剖世相,勝過劍與刀。一聲“何滿子”,讓人雙淚拋。

二、《別一種送行》(任芙康):

余從此文得識任先生。不落俗套,祭悼文字能寫出特點,實不易也。從中可窺識見與功力。文章尚有壓縮空間。

三、《文人的沒落》(李國文):

文筆老辣。只有國文老才能著此妙文。老而彌堅,在國文老身上體現得最為明顯。他是性情中人,所以為文多性情,常有文章驚海內也。《文學自由談》把國文老列為重要作者,幾乎每期都刊發他的文章,這就猶如一座大廈有了牢固的頂梁柱,使之驕傲地屹立在藍天白云之下,十分氣派,吸引眼球。可不可以說,國文老的文章是《文學自由談》的標志性“建筑”呢?

四、《怎樣的絕望,我叫不出它的名字》(嚴英秀):

此文寫得似無章法。前后兩部分內容脫節,沒有內在的邏輯關系。但文筆是好的,有張力。當然,也可能是我沒有讀懂,“誤解”了作者。

五、《誰偏離了誰的思想》(任林舉):

像任林舉這樣精明的作家,哪里不知道媒體的厲害!他一方面利用媒體為自己造勢,而后又稱被媒體“耍”了,真可謂左右逢源。其實,他也是耍了媒體。你利用我,我利用你,誰也沒吃虧,誰也沒占便宜,只能說打了個平手。說句文雅的話,叫做相得益彰。

六、《《南京南京)的日本感覺》(陳沖):

吾服陳沖。思想敏銳,認識深刻,為文潑辣,一針見血。讀這樣的文章,確如三伏天吃冰激凌也。日本是一個偉大的民族,但也是一個缺少神性,充滿“鬼”性的民族。在它強大時是這樣,在它失敗時亦是如此。

七、《繼續與初生牛犢斗嘴38回合》(鄧剛):

睿智,有正義感,對現實生活中某些陰暗的東西充滿了仇恨。《紅樓夢》所言,世事洞明皆學問,鄧剮可以當之。鄧剛有大才。把精力放在“斗嘴”上實際是一種浪費,很可惜。轉型期的現實五彩繽紛,眼花繚亂,泥沙俱下,魚龍混雜……為文藝創作提供了豐富的原料。遺憾的是,我們的作家(也包括一些名作家)不太爭氣,寫不出“人間喜劇”那樣的不朽的作品。我希望鄧剛君不要與時代擦肩而過,把好鋼用在刀刃上,寫出無愧于時代的作品。

八、《累及文學的“中國式聰明”》(毛志成):

毛志成先生是位有成就的文評家,選取“聰明”這個角度來評判中國現當代文學,可謂“聰明”矣。俗云:“聰明反被聰明誤。”他把中國現當代文學的病根找出來了。毛的語言是平實的,文章是說理的,感情是克制的。這是有修養的表現。縱觀當代文壇,缺少這樣切實有力的文章。

九、《尋找這些連環畫家》(蔡小容):

這樣的“尋找”是理性的,是充滿人情味的。被尋找者即使在幾十年后讀到這樣的文字,感覺肯定也是溫馨的。還會為被“侵權”而怒氣沖沖地興訟嗎?

十、《古典藝術精神的一次回光返照》(李兆忠):

我不太同意李兆忠先生的觀點。阿城所以在《棋王》之后不再有好作品問世,主要不是因為在嚴峻的現實面前,他的“古典藝術精神”無用武之地,故出現“江郎才盡”的尷尬。恰恰相反,是他的藝術創造力出現了問題——他長于寫實而不善虛構。小說這種藝術是需要虛構的,如果只能按照實際生活所發生的去寫,那無異是走進了死胡同。或許也有好作品產生,那也只是偶爾的靈光一現,而不會“可持續發展”。

十一、《當代文學的六個詞組》(何英):

何先生所談,其實是對于當代文壇的困惑與焦慮。顧彬先生把中國當代文學斥之為“垃圾”,這當然帶有極大的偏激,讓國人無法接受。但說當代文學乏善可陳,恐怕很多人是同意的。為什么會出現文學的頹勢?原因何在?如何療救?這才是人們更為關注的。這樣的文章鮮有人作。不是不想作,而是有一定難度。說淺了吧沒啥意思,往深了說又怕犯忌,所以避而遠之。

十二、《誰能許舊體詩一個未來》(盡心):

舊體詩是個精致的藝術品,寫這種詩需要深厚的藝術功底,欣賞這種詩也需有一定的文學素養,而且還須細嚼慢咽,方能品出其中的滋味。這就決定了舊體詩很難普及,很難為廣大群眾所喜聞樂見。無論寫還是談,它也只能是“小眾”的,很難形成氣候。

十三、《作家素描(二十七至二十九)》(胡殷紅):

胡殷紅有一支會說話的筆,把人寫活了,如見其人,如聞其聲。這樣的“作家素描”可與美術館的展品一起展出。我不是文壇中人,對各路神仙都不熟悉。僅從文筆看,此人定非一般。他“匕首”用得純熟,善短制,不知能使長槍否?

十四、《不知終旅的文學跋涉者》(黃桂元):

孫晶巖的作品我讀過,但不多,印象已經不深。無疑,她是可敬的,用挖山不止的精神從事報告文學寫作,付出的是心血和汗水。當然也有不足。說句不知深淺的話,我覺得她的文字不耐咀嚼,缺少厚重的文化含量。須知,她所寫的東西,除了“報告”之外還有文學。這猶如車之兩輪,鳥之雙翼,缺一不可。在世界眾多的報告文學作家中,外國的我喜歡茨威格,中國的趙瑜。他們的作品猶如醇酒,香氣四溢,而不是一碗白開水。

十五、《憶方平先生的憤怒》(仵從巨):

還是不談“憤怒”吧,現在談這個問題沒什么意思。方平先生之所以敢于憤怒,敢于說“對《十日談》,我相信,我比中央領導高明”,是因為他有學術地位,有這個資格,這只能當孤例來看。事實上,在現實生活中,“草根”階層不能也不敢隨便憤怒的。即使憤怒的是應該憤怒的事情,如果因此而“犯上”,從此就別想有好果子吃。所以,只見千士之喏喏,鮮見一士之諤諤,就再正常不過了。憤怒是需要條件的。它要有制度作保證。只有實現了真正的民主與自由,人們才敢哭敢笑,敢歌敢怒。仵從巨先生提倡“憤怒”沒有錯,錯的是不適當地提倡它,容易陷人于不義。

十六、《梯田上的寫作者》(冉隆中):

我不認識冉隆中先生,但從文中看到了他那雙憂郁的目光,憂慮的心。

十七、《一本中國人的必讀之書》(李建軍):

讀這篇文章受益匪淺,對巴老的拳拳愛國之心有了更深切

的認識。但是,也有一點擔心。巴老的《隨想錄》真的能傳之久遠嗎?我看未必。假如再過30年,或者再過一個甲子,“文革”漸行漸遠,已走向歷史深處,而我們所持的態度又是“向前看”,歷史問題“宜粗不宜細”,到那時人們即使沒有健忘癥,但對“文革”已是相當隔膜了。巴老的《隨想錄》是否還“人人必讀”,那時就很難說了。

十八、《觀照女性生存的藏品女人》(楊愛芹):

此文向我們介紹與推薦了《藏品女人》。這部書寫的是三個被男人收藏在高檔住宅的精品女人,寫她們的寂寞、她們的掙扎、她們的渴望……這無疑是一曲女性的挽歌。

十九、《孤獨騎士之歌的詩意擔當》(鄭小瓊):

好詩太少,讓人棄之如敞屣者太多。好詩的標準是什么?我一時很難說清楚,還是讓理論家去研究吧。至于什么樣的詩我不喜歡,還是能說個大概。一是裝腔作勢,借以嚇人;二是內容空洞,無病呻吟;三是模仿洋人,生吞活剝;四是語言枯澀,生造硬湊;五是取悅于人,讀之肉麻;六是粉飾太平,黑白不辨……與詩歌越來越疏離的不止我一人。繼續下去,詩歌恐怕要陷入“眾叛親離”的困局。

二十、《上海飛來的(云南的云)》(瞿臘阿娜):

此文散發著春天的氣息,真的很想讀一讀《云南的云》。由此我想到,《文學自由談》雜志社能否設立一個郵購部,向讀者及時推薦好書,并負起郵購之責,以滿足讀者之需。果能如此,善莫大焉。

二十一、《斜刺里殺出個易中天》(蕭沉):

蕭沉先生的文章我以前讀過,好像不是這種風格。此文火氣太盛,說理有所欠缺。在某種程度上,它帶有“大批判”的火藥味。俗話說:“有理不在聲高。”又說:“事實勝于雄辯。”與人為善,充分說理的文章是值得提倡的。

二十二、《傳記只讀前半部》(高為):

套用某偉人的一句話,在中國現當代的政治家中,吾獨服黃炎培。倒不是他在中國革命和建設中立下多么大功勞,而是他有一雙如炬的慧眼,透過現象看清本質,總結出名傳千古的“興亡周期論”。《傳記只讀前半部》說得比較隱曲,不認真讀,還真的搞不清它說的是什么。其實,它是從另外一個角度對“興亡周期論”所做的注釋,或者說是對“興亡周期論”的深度開掘與闡揚,也是對“吾獨服黃炎培”的有力支持。

二十三、《本來不是問題的問題》(沈東子):

我很欣賞文章中提到的那位領導。他居然把部下感興趣的小說也找來讀,而且看后還能提出自己的看法,殊不易。在“三轉”干部中(早晨圍著鏡子轉,中午圍著盤子轉,晚上圍著裙子轉)越來越多的今天,這位領導干部還能靜下心來讀小說,可謂是鳳毛麟角。

二十四、《小說的難度》(方英文):

余以為,小說的真正難度在寫作者的被束縛,有各式各樣的禁區,放不開手腳也。打一個不太準確的比方:一位武林高手善舞槍弄棒,如果用繩索把他渾身上下捆綁得結結實實,他還能使出精彩絕倫的招數么?套用趙丹的遺言,小說創作管得太多,小說就沒希望了。“庭院難養千里馬,花盆里載不出萬年松”,這個道理誰都明白,可是認真實踐卻難,這大概就是小說的難中之難吧。

二十五、《謝有順回避哪些問題?》(李更):

李更很“狡猾”,設下了一個個“陷阱”,誘使謝有順往里跳。而博導謝有順是何等的冰雪聰明,他一眼就看穿了李更的目的。但就是不點破。他左遮右擋,躲閃騰挪……讓李更無可奈何。這很好,頗耐人尋味。明眼人一看就知道,答案就包含在李更所提問題之中,他是想拿別人當“槍”使,或者是想多一個同盟軍,以壯聲勢耳。我欽佩李更的聰明,同時也欣賞謝有順的智慧。

我對編輯在此稿的處理上有意見。李更寫道:“就我了解的,××、×××、×××、××(責編注:此處系本刊處理)等等,真正有文學市場的作家甚至是反感在雜志上發表的文字的,他們不認可中國文學雜志的編輯權威。”很顯然,李更原文是指名道姓的,被責編處理成現在這個樣子。有這個必要嗎?連作者本人都毫無顧慮,而且文責自負,只不過是列舉了幾家刊物,這本是極正常的事情,你責編操的哪份心?顧的哪份慮?《文學自由談》所倡導的“六不”,第一條就是“不推敲人際關系”。責編姑隱其名的做法顯然和推敲人際關系有關。可見,《文學自由談》也有自食其言的時候。

二十六、《我為什么寫這本書》(蘇北):

贊汪的書與文章太多了,而且大同小異,真正有分量、獨具只眼的不多。能不能出一本“雞蛋里挑骨頭”的書?把汪的作品放在顯微鏡下,認真觀察與解剖,探討藝術上的得與失,這樣更于讀者有益,也可減弱審美疲勞。這也是另一種形式的“一汪情深”。我期待著。

二十七、《“郁達夫小說獎“近日啟動》(高麗):

目前,中國的“文學獎”可謂多矣。這獎那獎,七獎八獎,讓人眼花繚亂,頭暈目眩。我揣度,當初設獎時,可能都有“扶植文學新人”,推動文學發展的意思。可結果呢?每次評獎后的風波都讓人大跌眼鏡。中國的當代文學沒有因為各種評獎而有多大進步。文學這位老人已經纏綿病榻,難道打幾針興奮劑就能起死回生,健步如狂么?你就是設立幾億元的“雄起獎”,它也是難振雄風。“郁達夫小說獎”的動機無疑是好的,但真能“鼓勵詩意的性情寫作,打破現有缺乏想象力的格局”嗎?幻想是誘人的,但幻想往往止步于幻想,畢竟它是在虛無縹緲之間。當然,這樣的評獎風險很大,弄不好會招來數落。這通常是一樁賠了夫人又折兵的買賣,為“聰明者”所不為。袁敏是位頗為能干的總編,她肯于冒這么大的風險辦這樣的事么?我不贊成搞什么“郁達夫小說獎”,因為這是“可憐無補費精神”,徒勞無益耳。我倒是衷心希望袁總編把精力放在《江南》經營上,把“文史我鑒”一類欄目打理得更精彩。