正義無國(guó)界

邵洵美

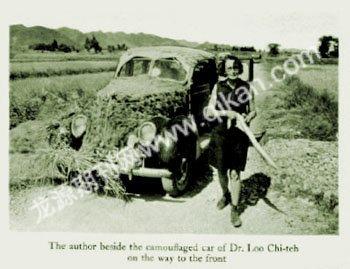

《日本的泥足》作者

——美國(guó)女記者胡德蘭①

《日本的泥足》這一個(gè)觸目的書名字,在別發(fā)公司櫥窗里顯現(xiàn)的時(shí)候,我便知道這本書是一定會(huì)得到意外的成功的。

“果然”,讓我們用作者胡德蘭(Freda Utley)女士自己的話來說:“這是一本枯燥無味的經(jīng)濟(jì)學(xué)的參考書,但大家竟會(huì)把它當(dāng)通俗小說般看待。”

胡德蘭女士什么時(shí)候到中國(guó),我不知道。但是這次當(dāng)她從漢口前方考察了到上海搭輪船去美國(guó)講學(xué),竟住在我好朋友的家里,我于是和她約了一個(gè)談話的時(shí)間。

我們約定的時(shí)間是晚上十一點(diǎn)半,因?yàn)樗幸粋€(gè)宴會(huì),回家一定不早,而第二天第三天卻全讓人家約去了。我們都睡得很晚,所以決定假使談得投機(jī),那么,談到天亮也不妨。

朋友便要我在她家里吃晚飯,誰(shuí)知下午六點(diǎn)鐘不到,一種陌生的腳步聲已經(jīng)在樓底下出現(xiàn)了。我那朋友便笑著說:“你聽,她的腳步多么大?她的耳朵不大好,她怕走得輕了自己會(huì)疑心自己不在走路;你和她講話非提高了嗓子不可。”胡德蘭女士又一路喊著說:“我把那宴會(huì)取消了。”

胡德蘭女士的為人,我們可以把她自己評(píng)《日本的泥足》的話掉過頭來形容:“她是一個(gè)小說家,可是竟寫著經(jīng)濟(jì)問題的書。”

為了她耳朵不靈便,談起話來,她挨近了你的身子,所以并不會(huì)使你感到陌生。她第一句話是:“你看,我只有身上這一件衣裳。”又對(duì)我朋友笑一笑說:“你的朋友使我又注意起修飾來了。”

她對(duì)于我們各公共團(tuán)體對(duì)待她的情形極滿意,她說:“不到中國(guó),我還不知道自己有名呢。”她喜歡談她自己的經(jīng)濟(jì)狀況。她那兩本大成功的書,并沒有使她積下多少錢。她需要錢去使她三歲的孩子快活。

當(dāng)我把談話的題目轉(zhuǎn)到戰(zhàn)事上去,她便拿了一堆照片給我看,一邊說明著:“你看!這是傷兵……這是傷了不能行動(dòng)的兵……這是快要死的傷兵……這是救護(hù)員,他自己也是傷兵……正式的醫(yī)院離前線十五里,須由你自己走去。”她敬佩我們軍士的勇敢。她說只要中國(guó)軍隊(duì)的救護(hù)工作改良些,勝利只需費(fèi)一舉手的力量。她形容目前有幾處的救護(hù)設(shè)備時(shí),對(duì)于躲在城市里發(fā)財(cái)?shù)尼t(yī)生護(hù)士表示十分的怨恨。可是她也相信,我們正在竭力補(bǔ)救這個(gè)缺憾。

她對(duì)于這次的戰(zhàn)事發(fā)表了這一個(gè)意見,她覺得這一個(gè)意見包括了一切的問題。

我們以后又見過兩次,談的都是關(guān)于個(gè)人的話。

她的祖父是個(gè)做小生意的。父親靠了自己勤學(xué)而得到的獎(jiǎng)學(xué)金,在學(xué)業(yè)上有了很大的成就。因?yàn)楦赣H的思想自由,她生下地來便有社會(huì)主義的思想。

她今年正是四十歲。

《上海之死》小說作者

——青年詩(shī)人魏琴詩(shī)

無論什么作家現(xiàn)在都試寫著中日戰(zhàn)事的文章:評(píng)論,特寫,小說,詩(shī)歌;好像不提起一兩句,便有時(shí)代落伍的可能。不過當(dāng)我們認(rèn)真地一看,不論是中國(guó)或是外國(guó)的雜志報(bào)章上,幾乎難得有一兩篇作品能使人滿意。

我最留心的當(dāng)然是關(guān)于文學(xué)的作品,前后過目的不止百篇。有志竟成,這踏破鐵鞋無覓處的寶貝,居然最近被我發(fā)現(xiàn)了。

這是一篇題為《上海之死》的中篇小說,原文載在五月號(hào)的美國(guó)一本裝飾雜志里。故事很簡(jiǎn)單,是第一人稱的敘述:說話的是一位美國(guó)夫人。他們?cè)诒逼阶〖遥恼煞蛴谝痪湃吣甑陌嗽聝?nèi)因公赴滬,忽然死了;恰好八月十四上海外灘匯中旅館中了流彈,她便以為她丈夫也是被炸死的。這故事可以說是心理描寫,她瞞到她丈夫出門以后,她如何鐘情于一個(gè)青年,他們戀愛的熱烈竟然使她決定了等丈夫一回北平便要求離婚。再和那青年結(jié)婚。誰(shuí)知當(dāng)她決定了主意回到家里,一進(jìn)臥室,電燈無論如何開不亮;接著便聽得她丈夫的口音,責(zé)備她的失節(jié)與負(fù)心;這時(shí)候電燈忽然亮了,于是她看見她丈夫血肉模糊地坐在床上:結(jié)果是她答應(yīng)了不再和那青年廝纏,鬼方才絕跡。這是用故事的口吻形容那女人良心上所受到的譴責(zé),并描寫戰(zhàn)爭(zhēng)的恐怖所給予人心理上的反應(yīng)。全篇的組織極嚴(yán)謹(jǐn)而寫來自然,使人相信是大作家的手筆。我見到隨便什么人,總把這篇小說介紹給他。

前天又把它介紹給一位朋友,他聽了忽然笑起來說:“我還用得到你介紹嗎?你真以為這篇小說好嗎?那么,你現(xiàn)在承認(rèn)你當(dāng)時(shí)的確是小看了他了。”

他的話我不懂。他起先以為我是假裝不懂,后來才知道是真的。他便說:“你的記憶力也實(shí)在太壞了。這篇《上海之死》不是利翁納爾·魏琴詩(shī)寫的嗎?他不便是今年二月底我介紹和你見面的詩(shī)人嗎?”

我于是完全明白了,原來我這四五個(gè)月來所自傲的新發(fā)現(xiàn)便是一個(gè)青年詩(shī)人。他給人的印象還不過二十幾歲,他見到我的時(shí)候已經(jīng)喝了相當(dāng)?shù)木疲墒撬f話仍舊很有條理:我早就懷疑到像這樣清楚的人與其做詩(shī)不如寫小說。

他是美國(guó)人,曾經(jīng)出版過一部詩(shī)集。詩(shī)的筆調(diào)很幽默,所以美國(guó)最有名的幽默雜志也發(fā)表過他不少首詩(shī)。

在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期,有詩(shī)人到來,總似乎是件驚奇的新聞。可是,請(qǐng)大家放心:詩(shī)人看見了戰(zhàn)爭(zhēng)是會(huì)寫散文的。

《西行漫記》作者史諾②和

他的夫人

我對(duì)于出版事業(yè)極有興趣,而我所最佩服的是英國(guó)的高朗滋出版公司。他們選擇書本既有眼光,廣告宣傳的方法又聰明:他們每本書都用一張淡黃紙包著,上面一律配印著黑字和紅字。他們?cè)谇澳暧职l(fā)起了一個(gè)“左翼讀書會(huì)”;會(huì)員有五萬人,所以每本選進(jìn)這個(gè)左翼叢書的書籍,至少有五萬冊(cè)銷路。

《西行漫記》便也是左翼叢書之一,我在他們的預(yù)告目錄上看到這個(gè)名字,便一直羨慕著作者史諾的幸運(yùn)。我又想史諾也不過是一個(gè)和別人一般的外國(guó)訪員,但是為了中日戰(zhàn)爭(zhēng)引起了全世界的注意,他的作品竟然能加入這一個(gè)最大銷路的新叢書;他是一個(gè)外國(guó)人,所見到的中國(guó)不過一角!中國(guó)也有會(huì)寫英文的,為什么要把這種機(jī)會(huì)讓給他呢?

但是我讀到這本書時(shí),便把我那種僥幸的理論完全改變了。這本書里文件證據(jù)既豐富,調(diào)查統(tǒng)計(jì)又詳細(xì);而作者本人的議論又十分透徹,見地又十分高明,這本書決不是任何人可以寫作的。

我于是便在一個(gè)宴會(huì)里和史諾見面了。他的臉色使你立刻承認(rèn)他是一個(gè)飽經(jīng)風(fēng)霜的旅行者,而他那種似笑非笑,想笑不笑的表情,又可以使人知道他經(jīng)驗(yàn)的充足。他是深明幽默真諦的;他用最親熱的態(tài)度來和群眾接觸,而他的親熱又決不是一般傳教士所扮演得出的。

我不喜歡和一個(gè)作者談?wù)撍髌返膬?nèi)容,因?yàn)檫@時(shí)候你非得恭維不可;所以我們便都講著別種東西。不知怎樣一來,我們竟然會(huì)談到他的經(jīng)濟(jì)狀況。他說他始終還是沒有錢,我相信他說的是真話;可是我也相信他那部《西行漫記》所給他的版稅的數(shù)目是可觀的。他的回答卻出我意料。他說在英國(guó)出版這部書,作者須擔(dān)負(fù)各種的稅,好像十分之六七讓各種稅收機(jī)關(guān)拿去了;同時(shí)還有許多手續(xù)費(fèi):結(jié)果他自己只拿到了不滿五千塊錢。這倒是一個(gè)新聞,我以為他至少要拿到一二十萬,因?yàn)樵诿绹?guó)雜志上發(fā)表一篇文章也可以得到一二千塊錢呢。

他聽到我關(guān)于外國(guó)出版界的情形如此熟悉,他便變成一個(gè)小孩般,問了我許多話。最后他笑一笑站起來說:“邵先生,我還有不少話沒有詳細(xì)對(duì)你說呢。我是受到了書賈的騙了。”

他現(xiàn)在回國(guó)了,不久仍舊要來中國(guó)。在他沒有動(dòng)身以前,一有新的外國(guó)作家到上海,他總要介紹給我。他的夫人也是一個(gè)作者,最近也有一本和《西行漫記》成姊妹篇的著作要出版了。他們兩個(gè)都走了,我倒感覺到相當(dāng)?shù)募拍?/p>

一部活動(dòng)的西行漫記

——史諾夫人印象

銀姆·威爾士(Nym Wales)是史諾夫人的筆名。她是美國(guó)人,可是她的祖宗是從威爾士移居新大陸的,所以她便用來做她的姓。她還不到三十五歲,雖然在宴會(huì)上見到她的時(shí)候,她總擦著許多粉,可是我們一望便能知道她是經(jīng)過相當(dāng)?shù)娘L(fēng)霜的,她自己也喜歡把她最近伴了她丈夫與中國(guó)紅軍一起所過的勞苦生活向人敘述:她簡(jiǎn)直是一部節(jié)本的“活的西行漫記”。

她的精神好,眼睛有光,說話的聲音有力量。她有極濃厚的服務(wù)性,極強(qiáng)烈的自信力。她愛和人討論,尤其是爭(zhēng)辯式的討論:她知道她自己的主張是不會(huì)被人推翻的。

“對(duì)我說,對(duì)我說,為什么魯迅不是中國(guó)最偉大的小說家?”有一次她一連用了四五次這個(gè)問句要我立刻給她回答。

原來當(dāng)史諾選了幾篇中國(guó)短篇小說譯成英文出版時(shí),她曾經(jīng)為這本選集寫過一篇序文:一種中國(guó)新文學(xué)鳥瞰之類的文字。我們第一次會(huì)見,她便要我表示意見。我當(dāng)然恭維她,但是她卻一定要我指出一個(gè)缺點(diǎn)。我沒有她那般敏捷的腦筋,平時(shí)又不慣找人家的缺點(diǎn),想了半天方才想出了一句:“魯迅的確是中國(guó)文學(xué)界一個(gè)力量,可是不能算最偉大的小說家;他的成就并不在于小說。”我當(dāng)然是根據(jù)了她序文里的態(tài)度而說的。她一聽我的意見便興奮得不得了,把上面那句話一口氣問了四五遍,又要我立刻指出哪一篇魯迅的小說能證明我的意見是對(duì)的;她不等我回話又接下去說:“即使有一篇可以證明你的議論,可是不見得每一篇都能。”結(jié)果是經(jīng)我再三要求給我一晚上的限期,明天再答復(fù),她方才很不愿意地讓我過門。我這般地形容她,是要說出她的天真可愛。她對(duì)中國(guó)新文學(xué)的熱誠(chéng),于此可見。她感覺到中國(guó)缺少批評(píng)家,有一次她竟然對(duì)了一位新來中國(guó)的英國(guó)詩(shī)人說:“中國(guó)新文學(xué)批評(píng)的著作,只有我那一篇序文。”

那篇序文寫得的確吃力,我們一讀便可以知道那一定是曾經(jīng)找到了一位魯迅的崇拜者來詳細(xì)研究過的。假使誠(chéng)懇一些說,那么,她這篇序文的確可以算是中國(guó)左翼文學(xué)最完全的一篇介紹了。

所以,她最顯著的才能是她的談話了。無論哪一次會(huì)集,她總能在幾分鐘內(nèi)做著領(lǐng)導(dǎo),全屋子的人便變成聽眾。

她真是史諾的最理想的夫人了。因?yàn)槭分Z在夫人面前是靜默得像個(gè)處女般的。于是誰(shuí)要問史諾話,她總代來回答,史諾則立在邊上微微地笑著。

他們倆在上海耽擱了好久,夫人曾為了中國(guó)生產(chǎn)合作運(yùn)動(dòng)盡了不少力;我們時(shí)常在一起,可是每次見面她總給我一個(gè)同樣的印象。現(xiàn)在他們?nèi)珪簳r(shí)離開上海了,我還欠她一筆債:那便是,讓我用她本人的口吻來說,“雖然你說明了魯迅的小說不能算是最偉大的,可是你能不能給我看一篇比魯迅更偉大的小說;否則魯迅仍舊應(yīng)當(dāng)算是中國(guó)最偉大的小說家!”