甲硝唑栓聯合雌激素軟膏治療老年性陰道炎的療效觀察

王園園

(濟南市第三人民醫院,山東 濟南 250132)

老年性陰道炎是一種婦科疾病,比較常見,病發率較高,嚴重影響患者的工作以及生活,甚至還會降低患者的生活質量[1],本文研究針對老年性陰道炎患者分別選擇不同方法進行治療,對比效果差異性,見下文:

1 資料和方法

1.1 一般資料

擇取某院就診的老年性陰道炎患者98例,時間在2017年1月20日~2017年11月11日,通過隨機顏色球抽取的方法將其分為2組。

納入標準:①知情了解本次研究且簽署同意書;②經過臨床診斷確診為老年性陰道炎疾病;③對于本次研究藥物無過敏史;

排除標準:①溝通障礙;②患有嚴重心、肝等疾病;③臨床資料不全;

對照組年齡值61~69歲,平均年齡(65.54±0.64)歲;觀察組年齡60~69歲,平均年齡(65.05±0.44)歲。

2組資料對比,P>0.05。

1.2 方法

對照組:甲硝唑栓治療:

在睡前首先清潔會陰處,之后將甲硝唑栓置入陰道后穹隆位置,每晚1粒;

觀察組:甲硝唑栓聯合雌激素軟膏治療:

①甲硝唑栓治療方法與對照組相同;

②每晚通過送藥器具將雌激素軟膏逐漸置入陰道深部,每天1g;

2組均治療7天。

1.3 觀察指標

觀察2組血清促卵泡生成數、血清雌二醇水平、臨床癥狀消失情況。

1.4 統計學處理

采用SPSS 22.0軟件處理,P>0.05表示不存在顯著差異。

2 結 果

2.1 血清促卵泡生成數、血清雌二醇水平

觀察組血清促卵泡生成數為(156.54±50.25)nmol/L、血清雌二醇為(33.57±15.55)nmol/L,數據與對照組相比,差異較為顯著,P<0.05,見表1。

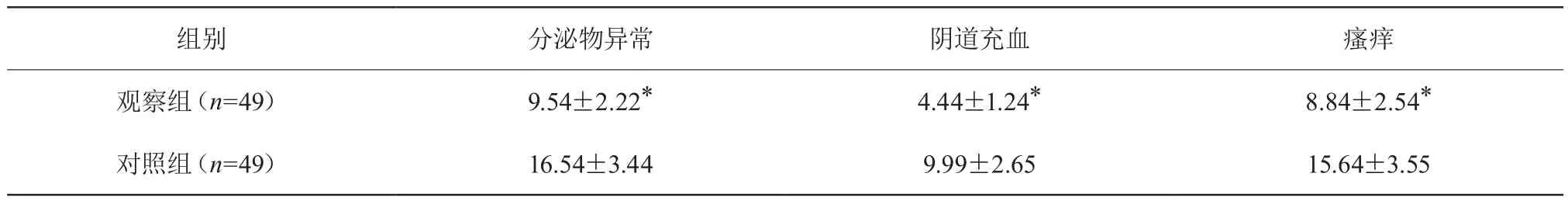

2.2 臨床癥狀消失情況

觀察組分泌物異常、陰道充血、瘙癢消失時間分別為(9.54±2.22)天、(4.44±1.24)天、(8.84±2.54)天,數據明顯優于對照組,P<0.05,見表2。

表1 2組血清促卵泡生成數、血清雌二醇水平( ±s,nmol/L)

表1 2組血清促卵泡生成數、血清雌二醇水平( ±s,nmol/L)

注:與對照組比較,*P<0.05。

組別 血清促卵泡生成數 血清雌二醇觀察組(n=49) 156.54±50.25* 33.57±15.55*對照組(n=49) 102.54±30.54 46.99±15.54

表2 2組臨床癥狀消失情況(x±s,d)

3 討 論

老年性陰道炎是一種老年性婦科疾病,一般常見于絕經后,主要是隨著患者的年齡逐漸增加,其自身機體功能不斷的衰退,使得患者的雌激素分泌逐漸減少,導致ph值上升[2],最終為細菌的入侵創造一定的條件,產生陰道炎疾病。

甲硝唑栓是一種常見藥物,能夠抑制細菌的生長以及繁殖情況,從而達到一定的治療效果。雌激素軟膏能夠使得患者的雌激素水平不斷的提高[3],還能夠有效改善患者的陰道黏膜分泌情況,能夠使患者的清除能力得到一定的增強,對陰道內環境進行一定的改善。另外,雌激素軟膏只是作用于患者的局部,并不會對其產生一定的副作用,安全性較高[4],因此,具有一定的治療效果。

本文研究從表1、表2中可以看出,觀察組血清促卵泡生成數為(156.54±50.25)nmol/L、血清雌二醇為(33.57±15.55)nmol/L、分泌物異常消失時間為(9.54±2.22)天、陰道充血消失時間為(4.44±1.24)天、瘙癢消失時間為(8.84±2.54)天,數據明顯優于對照組,P<0.05。數據表示,甲硝唑栓聯合雌激素軟膏治療老年性陰道炎疾病效果顯著,可改善性激素水平[5],阻斷細菌的正常生長情況。

綜上,老年性陰道炎患者行甲硝唑栓聯合雌激素軟膏治療,效果顯著,可推廣。

[1] 楊林榮.聯用雌激素軟膏與甲硝唑栓治療老年性陰道炎的效果探析[J].當代醫藥論叢,2016,14(8):154-155.

[2] 李 琴,雷 勇,曹曉明,等.復方甲硝唑栓聯合結合雌激素軟膏治療老年性陰道炎療效分析[J].中國性科學,2016,25(4):75-77.

[3] 李小豐,陳筱波.甲硝唑栓、結合型雌激素雌激素軟膏、心理干預治療老年性陰道炎的療效分析[J].中國生化藥物雜志,2017,37(9):286-287.

[4] 潘洪國,邢瑞生.甲硝唑栓聯合結合雌激素軟膏倍美力治療老年性陰道炎價值觀察[J].中國醫藥導刊,2016,18(12):1260-1261.

[5] 關淑艷.復方甲硝唑栓與結合雌激素軟膏聯用方案治療老年性陰道炎的臨床療效分析[J].航空航天醫學雜志,2017,28(1):17-19.